日本初!介護から始める山形市の地域創生!生産性向上の取り組みで離職激減&ケア質向上を生み出す!

令和5年度 山形市内事業所への伴走支援モデル事業実践報告

介護における生産性向上ガイドライン作成など、2017年から介護分野の生産性向上のためのさまざまな国の施策づくりで中心的な役割を担い、ウェルビーイングに溢れた介護事業所を創出するために「生産性向上」「働きがい向上」「リーダー育成」の3つを一度に実現することができる生産性向上伴走支援サービス「Sociwell(ソシウェル)」を展開している株式会社TRAPE(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:鎌田大啓)は、包括連携協定を結んでいる山形市と連携して、「介護の職場」魅力・活力くるりんプロジェクトの一環として、4つのモデル介護事業所に対して生産性向上や職員の働きがい向上を通して介護の価値を向上させていく取り組みを実施し、成果を生み出すことができましたのでご報告させていただきます。

【令和5年度山形市「介護の職場」魅力・活力くるりんプロジェクトについて】

本事業は、介護現場において生産性向上を行うことで業界を活性化させ、福祉関係や他の業界に横展開をすることで「ひと」と「しごと」の好循環を生み出し「まち」が活性化していく仕組みを創り出す地方創生の取組みの一環であり、全国に先駆けた先進的な取組みとして大変注目されています。

本事業は、内閣府から令和4年3月30日に地域再生計画(令和4年度〜令和6年度)の認定を受けた『介護発!魅力ある職場づくりによるYAMAGATA発展プロジェクト計画』の一環として、国の地方創生推進交付金(事業費の2分の1)を活用した事業です。

【本事業におけるTRAPEの取組内容と特徴】

-

山形市内の介護事業所向けの生産性向上セミナー

-

生産性向上の取り組みを進めるにあたり、伴走支援を希望する介護事業所の選定支援(山形市内より3事業所)

-

山形市とともに、市内の横展開まで見据えたモデル事業所を一定の選定基準に基づき選定

-

-

生産性向上ガイドライン、パッケージモデル等に沿った事業所活動への伴走支援(令和4年度に選定した1事業所に加え、令和5年度に選定した3事業所を合わせて、合計4事業所を対象)

-

2018年にTRAPEが実際に施設サービス・在宅サービスの介護事業所に伴走支援を行い、そのエッセンスをまとめて作成された「生産性向上ガイドライン」を土台にした「介護ロボットのパッケージ導入モデル」を軸に、TRAPEオリジナルの生産性向上伴走支援サービスSociwellのツールなどを介護事業所の状況に合わせてカスタマイズしてご提供

-

弊社カスタマーサクセス(担当者)が、オンラインで日常的にプロジェクトリーダーと密な対話を行い、プロジェクトリーダーを孤独にせず改善活動推進を後押し

-

結果として、定性的・定量的な業務改善効果はもちろん、現場マネジメントができるリーダーづくり、チームビルディング、そして目指す職場に向けた現場の変化を生み出す

-

-

生産性向上コミュニティの創出

-

介護事業所同士が介護現場で働く上での悩みや課題を共有したり、相談したりできる交流会の実施や、チャットで生産性向上の取り組みについてモデル事業所に相談できる仕組みを構築

-

-

山形市内の保育園・障がい支援事業所向けの生産性向上セミナー

【4つのモデル事業所の取組テーマと取組後の成果(一部)】

4つのモデル事業所の取組テーマ

-

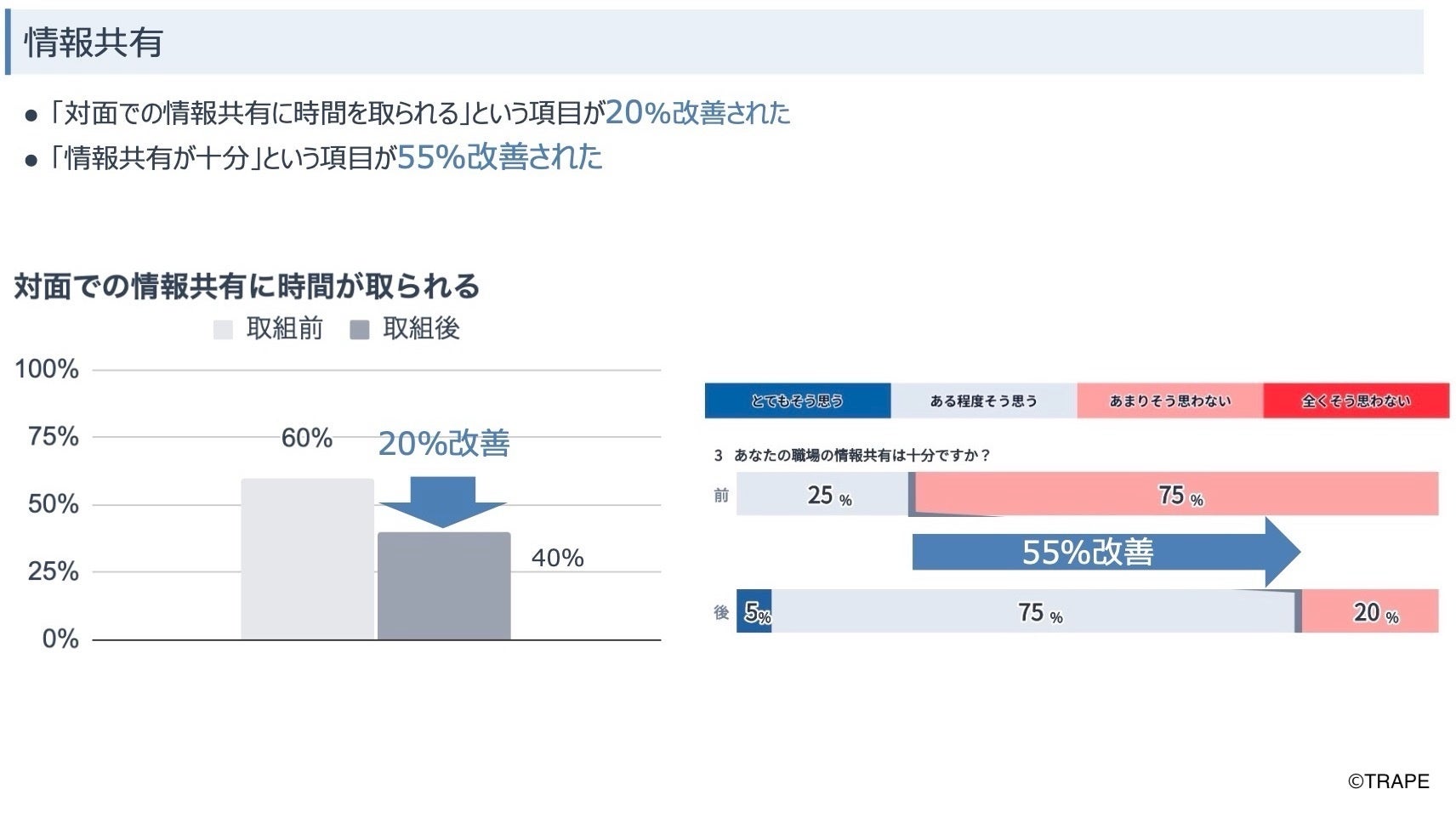

情報共有をテーマに既存導入済の介護ソフトの効果的な活用を実現し、情報共有がスムーズになったことで、時間的・気持ち的余裕を生み出し、働きがいが向上した取り組み

-

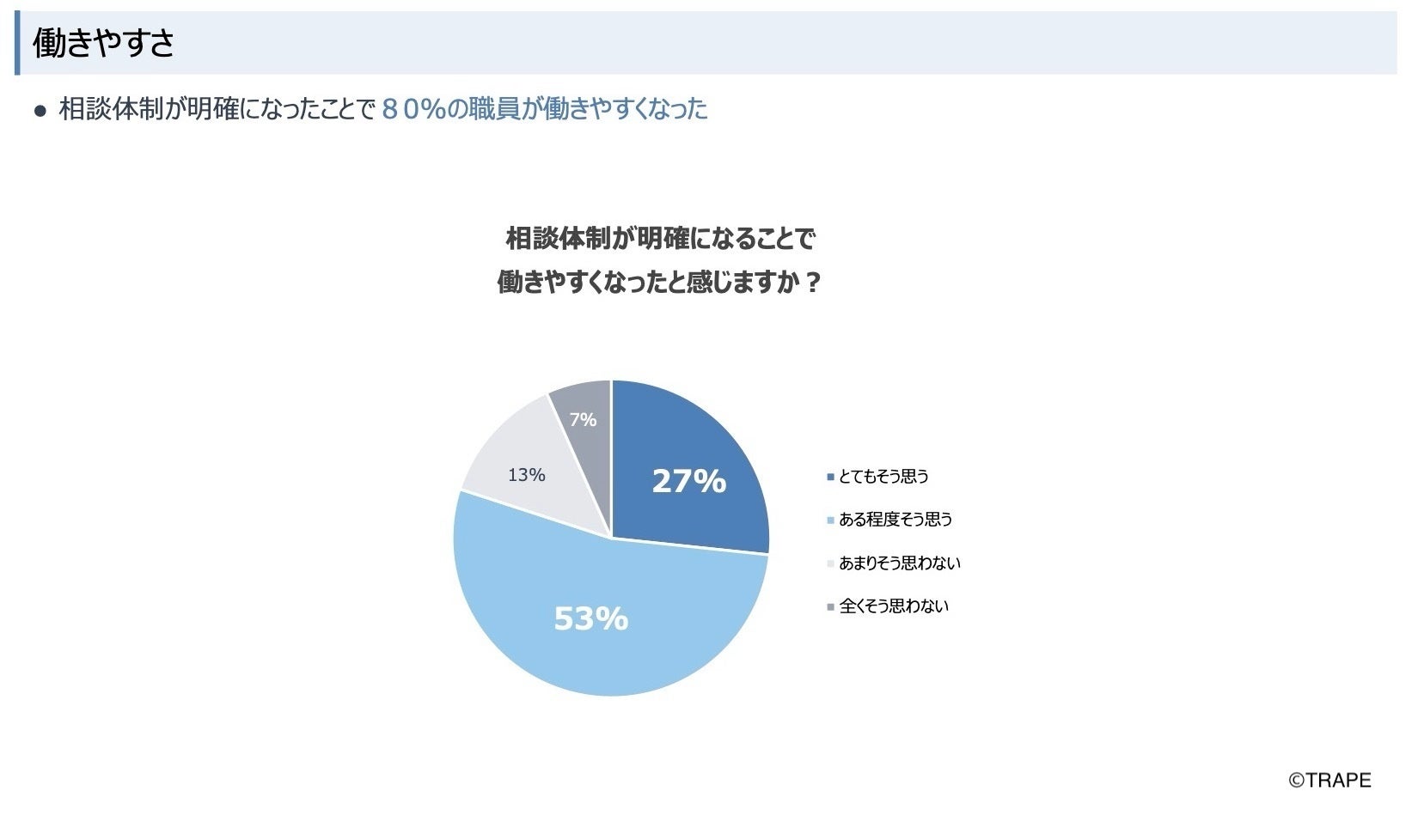

職員から日々挙がる相談への対応・サポート体制を明確にすることで、職員が安心して働ける環境を創出し、離職数が激減した訪問介護事業所の取り組み

-

情報共有に関する見直しを行うことで、職員間のコミュニケーションや業務遂行が円滑になり、統一したケアの提供や職員にとってより働きやすい職場環境につながった取り組み

-

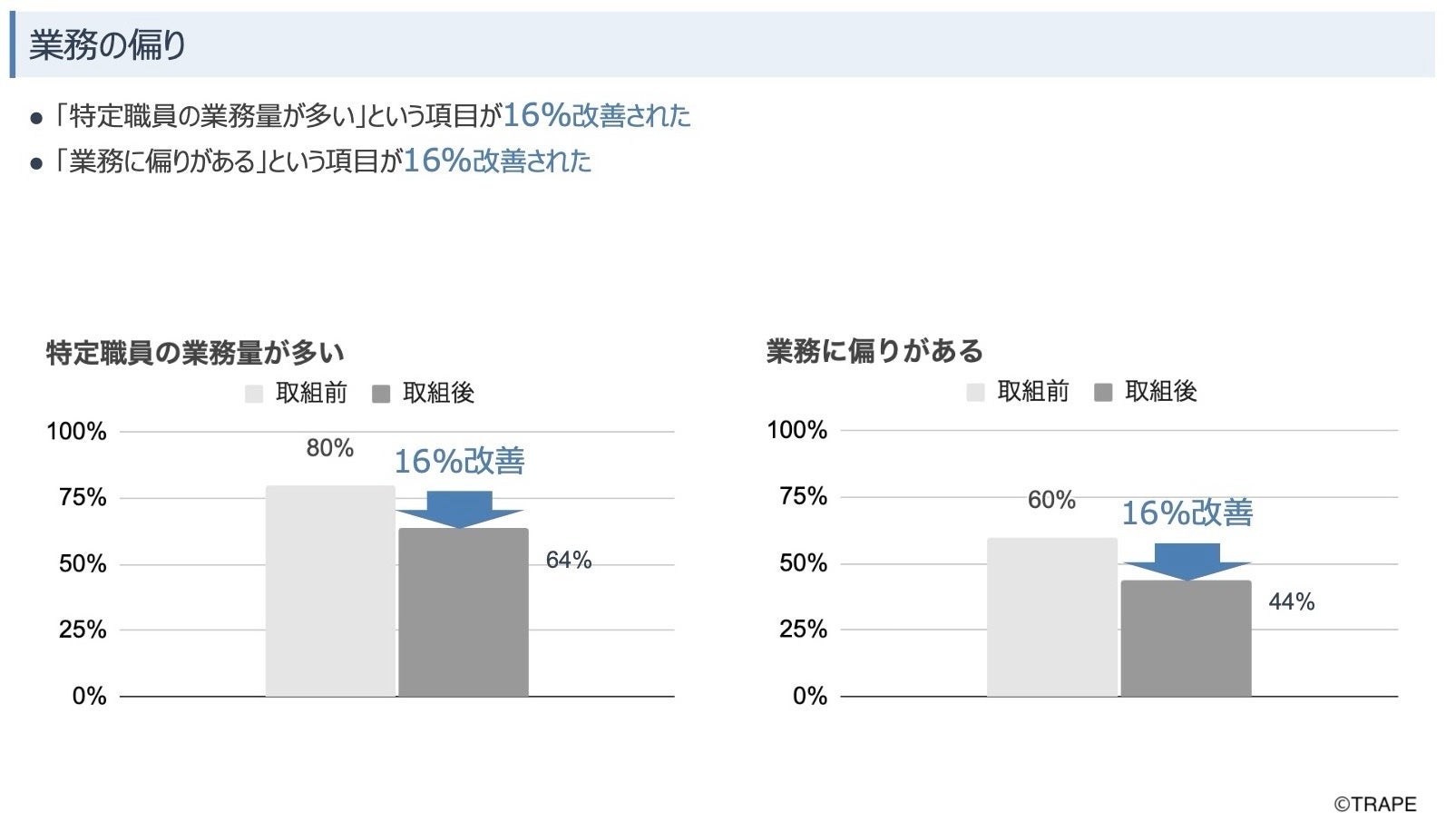

1日の業務スケジュールとナースコール対応を見直すことで、特定職員への業務の偏りや業務負担が軽減し、利用者との関わる時間が増えた取り組み

取組後の成果(一部)

【4つのモデル事業所の職員からの声のご紹介】

-

情報共有に関することだけでなく、業務全般に対して職員の意識が変わり、足並みがそろってきた

-

はじめ職員は今回の取り組みに対して「これをやって下さい」という業務命令の受け身で取り組みを進めていたが、次第に自分から能動的に「早めに情報を共有したい(取得しておこう)」と変化していった

-

情報共有ツールの使用について足並みが揃っているように感じられ、情報収集上のストレスが確実に減った

-

今回取り組んだ内容については以前から課題意識は強く持っていたものの、忙しさを理由に着手できていなかった部分であるため、第三者の力(TRAPE による伴走支援)を借りたことをきっかけに取り組むことができてよかった

-

業務一つ一つの事を今まで以上にじっくり考え、人任せではなくどうしたら効率が上がるかも考える事ができ、職員みんなの意識を高める事が出来た良い機会であった

-

普段関りの少なかった担当利用者とも関わる時間が増えた、関わりが深まった事でケアへのヒントや利用者が望む姿を考えたり気づく事が出来ている

-

業務を前倒ししなくなった事で利用者にとってその時に必要なケアが出来るようになり、手薄になっていた業務部分をケアに充てられるようになった

-

今回の取り組みが始まる前までは、ミーティングなどでもあまり発言がなかった職員が自分の意見を伝えてくれる様になった

-

今回の取り組みのように、やるべきことをしっかり継続して行うことが事業所をより良くするためには重要だと感じたので、これからも継続できる様にしていきたい

-

毎月離職者が出ていた状態から、この取り組みを始めてから半年間離職者が出ていない点は取り組みの成果として本当に良かったと感じている

【4つのモデル事業所の経営者からの声のご紹介】

社会福祉法人清桜会 小規模特別養護老人ホーム大曽根 伊藤秀一様(施設長)

昨年度の業務改善の取り組みを終え、職員がひと段落した雰囲気があった中で、今年度も引き続き新たな課題に取り組んでいけるだろうかという不安がありました。また、昨年度の取り組みに参加していない職員もいたため、業務改善の取り組みの目的や意義をしっかり理解してもらうことも課題としてありました。そのため、最初のキックオフでは丁寧に私から説明を行いました。

昨年度は「1日の業務の流れを見直す」という取り組みを介護職中心に行いましたが、そのプロセスにおいて「対話」が非常に重要であることを私自身実感しました。そして、今年度のテーマである「情報共有」は、多職種が関わるものであったため、多職種間でのすり合わせが必要になり、さらに「対話」がキーポイントになったのではないかと思います。リーダー陣からは「昨年度に比べて今回は対話が少なかった」という反省もありましたが、忙しい中でも自分たちができる範囲で対話を行い、今までは職種間で想いのすれ違いがあった所を今回の取り組みで「わかりあえた」ことは大きな成果だったと思います。

こういった取り組みを継続していき、職員一人ひとりの意識が変わっていけば、目標としている「自立して業務改善や職場環境改善を図ることが可能となる組織風土を醸成する」に近づけると確信しました。

昨年度に引き続き、今年度の取り組みも人員不足の中で進めて頂けたことに感謝しております。確実に職員1人ひとりの力はついていると思っています。職員により気持ち良く日々の業務を行ってもらうために、必要な現場環境を法人としても整えていきたいと考えています。

株式会社cocolo 訪問介護こころ 近野直人様(専務取締役)

昨年初めてこの介護業界で耳にした”生産性向上の取り組み“について、私自身は、営業会社勤務した実績から、生産性向上は常に耳にする言葉でしたが、介護業界を始めてからは中々耳にすることが無くなった言葉でした。

今回の取り組みを通して、生産性向上とは、先進的な技術的向上を用いての稼働率向上や営業生産性とは少しニュアンスは違い、現状の介護をロボットに変えることでなく、”ひと“にフォーカスした取り組みであり、いかに働く職員と真摯に向き合い、職員が気持ちよく働ける環境であるかということに改めて気づかされた感じでした。

当社では、介護・福祉の複数事業をおこなっていますが、今回は離職率の高い訪問介護での参加を希望させていただきました。当社の訪問介護は、開業時から収益目標と稼働率を掲げ、先進的なICT機器等を導入し、社員でも直行直帰をうたい文句に実施してきましたが、一方で職員の声をしっかり聴く体制が出来てなく、入職・離職の繰り返しを、創業当時と変わらない状況下でした。しかし、今回この取り組みを始め、より良い訪問介護事業所作りを目標に掲げ、工夫しながら改善に取り組んでいく姿は、職員皆さんからも評価をいただきました。

私たちの役目は、地域において絶対的に必要な訪問介護を、人気介護職に繋げていくことが使命だと考えております。若い人が訪問介護に魅力を感じるような姿を作っていき、周知することが大事です。まずは、今回の取り組みを連携している他社の訪問介護事業所とも共有しながら、地域に於いて必要な訪問介護をしっかり支えていきたいと考えております。

社会福祉法人輝きの会 特別養護老人ホームいきいきの郷 朝妻智代子様(施設長)

今回の介護現場における生産性向上の取り組みによって、「現場の課題を明確にし、解決に向かうことで、職員には働きがいを感じてもらい、利用者には良質なケアを提供したい。そして最終的には、職員と利用者が豊かに生活できるような環境に改善したい」という壮大な目標は持っていました。しかしながら一方で、生産性向上の取り組みとはいったいどのように取り組めばいいのだろうと感じていました。

取り組みの中で特に大切にしたのは、職員との対話でした。複数人集まっての対話は時間が取れず廊下での立ち話等工夫をしての取り組みでした。対話することによって、リーダーが職員の考えを引き出すことができ、その考えを取り組みに反映させることで、自分事として取り組むことができたのではないかと思います。

職員が同じ方向を向いて取り組んだ経験こそが大きな財産となりました。また、大きな改善を目指すのではなく、小さな改善を積み重ねていくことが大切だと改めて実感しました。

今回は、特養2階フロアでの取り組みでしたが今後は3階フロア等でも取り組んでいければと思います。

社会福祉法人輝きの会 特別養護老人ホームいきいきの郷 須貝豊様(ホーム長)

自分達だけでは、ここまで大きな変化を生み出せなかったはずです。

私たちの施設では環境が変化すること苦手としている職員も多いため、自分達だけで今回のような記録・情報共有とICT活用のルールを見直し、ルールを変更していくことは非常に困難なことでした。

正直な話、私自身もルールがないことに違和感を感じておらず、「ルールの見直しも特に必要はないであろう」と考えている内の一人でした。職員一人ひとりの意識次第で、情報共有なんかは簡単に変えることが可能と思っていました。

しかし、TRAPE様からは「ルールや基準がないと、気付いた職員だけが大きな負担となり、気付いた職員だけが疲弊していく。また、ルールがないと、職員は自分たちがどの方向を向いて進んで行ったら良いのかわからなくなる。今回取り組んだような“記録・情報共有のルール”を決めないことで、職員によって記録方法が変わってしまい、情報がまとまらず、情報不足となり、適切な介護の提供にも問題が発生する可能性もある」等のご意見をいただき、非常に危機感をもち、このままではいけない、すぐ行動しなくてはと、「ハッ」とさせられました。

また以前から、ソーレホーム西田では、介護ソフトを導入しておりましたが活用できておらずICT化についても課題を抱えていました。今回の取り組みを経て、今では介護ソフトのコミュニティを毎日活用し、夜勤前に確認してから出社することで、ICT化に反対していた職員からも安心感や心の準備になると言ったプラスの意見も増える結果となりました。現在もプロジェクトで学んだことを継続し、私がいる日だけ実施していたミーティングは、私が不在時でも確実に毎日実施していますし、日々ミーティングを重ねて、職員間の連携強化や、これからはじめるケアウォッチャーへ入力の準備も整いつつあります。そのため、4月からは本格的にICT機器での記録に移行する流れもつくることができました。いつも反対していた職員からも早期でのICT機器の活用を希望する声まで挙がり、情報共有のルール作りだけでなく、ICT化への下準備ができたことも、今回の生産性向上での大きな成果です。

これからも様々な壁や変化が必ず出てくると思いますが、このメンバーとなら何とかなりそうだと思える程に職員間のコミュニケーションも増えております。半年間という短い期間でしたが非常に有意義なプロジェクトに参加でき、本当に生産性向上を生み出すことができました。

【山形市からのコメント】

山形市 福祉推進部長寿支援課 人材確保推進係長

長瀬洋一様

令和4年度に業務改善支援を行った1事業所に加え、令和5年度はさらに3つのモデル事業所を選定し、計4事業所の業務改善支援を行いました。モデル事業所からは「毎月のように離職者が相次いでいたが、取り組み開始後からパタっと離職がなくなった」「職員間の情報共有がスムーズになり、利用者のケアの質が上がった」といった声があり、本来の目的に沿った成果が挙げられて本当に良かったと感じております。

年度末の業務改善成果報告会では、多くのモデル事業所から「伴走支援がなければここまで成果は出なかった」という声が挙がり、伴走支援の重要性を再確認することができました。また、今回の業務改善の取り組みをきっかけとして、開始当初に比べ、リーダー達から発せられる言葉にも自信が感じられるようになり、次のステージへ向けた自主的な取り組み姿勢も現れ、人材育成とチームの形成へつながったものと認識しています。令和6年度は、これらの成果をもとに介護業界をはじめ、山形市内の他業界へも生産性向上や業務改善の取り組みの重要性を伝え広げ、人材確保・定着に取り組んでまいります。

【都道府県・市町村の担当者の皆様へ】

-

株式会社TRAPEは、2017年の介護業界において生産性向上という言葉が用いられた黎明期から、以下の活動を行ってきました。

-

厚生労働省の事業所向け「生産性向上ガイドライン」と自治体向け「生産性向上ガイドライン」の作成に深く関わり、厚生労働省主催の全国セミナーを4年連続で開催してきました。

-

2019年に日本で初めての地域版介護現場革新会議において熊本県と連携し、事務局運営、プロジェクト全体のグランドデザイン、実際の施設に対する伴走支援の実施など、オールインワンで成果を生み出してきました。

-

研修会やワークショップ、実際の伴走支援などを通じて2,500を超える介護事業所の経営者やミドルリーダーの思いに耳を傾け、対話を重ねてきました。

-

多くの施設サービスから在宅サービスまで、介護事業所の伴走支援を実施し、その取り組みの結果として、生産性向上、働きがいの向上、自律的な人材育成の3つを常に同時に生み出してきました。

-

2020年〜2023年にわたり厚労省が主催する介護事業所に向けた生産性向上全国セミナーで講演・ワークショップを担当してきました。

-

2022年には、全国17ヶ所あるロボット相談窓口のうち1/3の6窓口の業務アドバイザーとして、2023年には全国16ヶ所あるロボット相談窓口のうち1/3の6窓口の業務アドバイザーとして数多くの介護事業所におけるICT・ロボット導入・活用の伴走支援を実施しました。

-

2023年から、あおもり介護現場向上総合相談センター(青森県生産性向上総合相談窓口=ワンストップ窓口)と業務アドバイザー契約を締結し、全国に先駆けた取り組みをデザイン、ご支援しております。

-

弊社代表鎌田は、「生産性向上ガイドライン作成」や「介護生産性向上総合相談センター」をはじめとする厚生労働省における生産性向上に関するさまざまな委員会に委員として深く関わってきました。

【株式会社TRAPE(トラピ)について】

代表:鎌⽥⼤啓

本社:⼤阪市淀川区⻄中島5-11-9 新⼤阪中⾥ビル3F

設⽴:2015年9⽉

事業内容:

・「Sociwell ソシウェル」

「生産性向上」「働きがい向上」「リーダー育成」の3つを一度に実現することができる

生産性向上伴走支援サービス

・「介護経営者クラブ」

組織の枠を超えて経営者が対話し合い知見をシェアできる会員制コミュニティ

・「厚生労働省・自治体関連事業」

高齢者支援セクションが安心して頼れる一気通関の事業パートナー

【お問合せ・ご質問・取材のお申込みはこちら】

株式会社TRAPE 広報担当 宛

E-mail:info@trape.jp

以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。

【お問合せ・ご質問・取材のお申込みはこちら】 株式会社TRAPE 広報担当 宛 E-mail:info@trape.jp https://trape.jp/contact/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- その他

- ビジネスカテゴリ

- 福祉・介護・リハビリ政治・官公庁・地方自治体

- ダウンロード

- プレスリリース素材

このプレスリリース内で使われている画像ファイルがダウンロードできます