こども食堂への参加回数の多さと、子どもの「他者への信頼感」「社会性」との間に相関があることが明らかに

むすびえ初の「こども食堂への参加者の変化を捉える定量調査」分析結果

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ(所在地:東京都渋谷区、理事長:湯浅誠)は、こども食堂が、そこを訪れる子どもたちや保護者にどのような影響をもたらすのか、参加者の変化をとらえる定量調査を、ケイスリー株式会社(所在地:沖縄県中頭郡読谷村、代表取締役:幸地正樹)及び一般社団法人エビデンス共創機構(所在地:東京都武蔵野市、代表理事:伊芸研吾)と連携し、昨年度初めて実施しました。

これまで、むすびえは、こども食堂を訪れた方々の変化のエピソードを紹介するワークショップの開催などを通して、「食べるだけじゃない」こども食堂で起きていることを発信してきましたが、こども食堂に訪れた人々の変化を数値で示す定量的な試みはほとんどありませんでした。

数値を活用してより深く、視覚的にもわかりやすく示すことで、さらに多くの人にこども食堂の価値を伝えていきたいと考え、その第一歩として、このたび沖縄県と大阪府堺市のこども食堂で2回にわたってアンケート調査を実施しました。延べ約1,700人の回答があり、その結果から、次のことがわかりました。

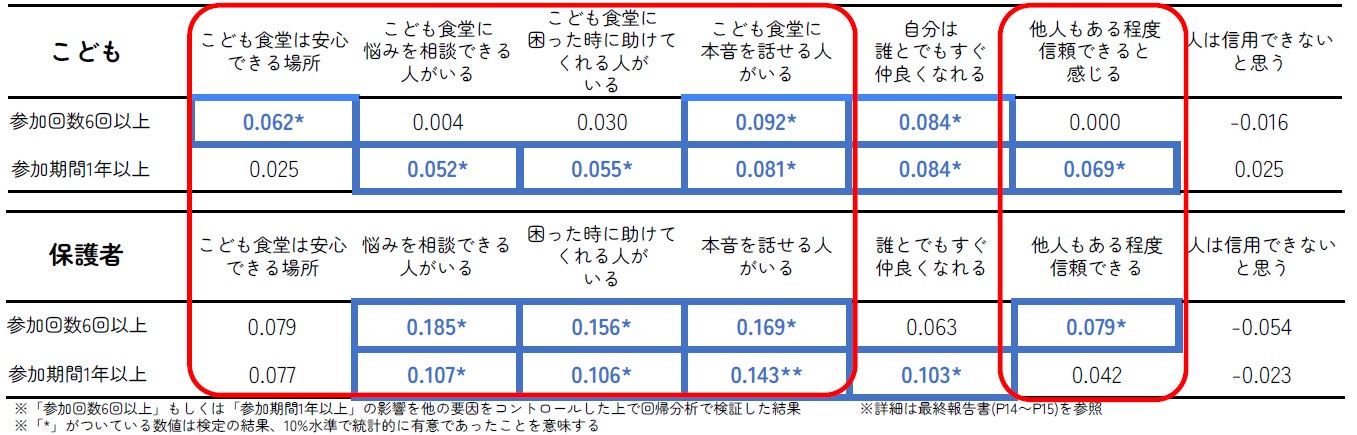

◆こども食堂への参加回数が6回以上の場合、「こども食堂は安心できる場所」「こども食堂に本音を話せる人がいる」と感じる子どもは相対的に多い。

◆参加期間が1年以上の場合は、「こども食堂に悩みを相談できる人がいる」「こども食堂に困った時に助けてくれる人がいる」「こども食堂に本音を話せる人がいる」「他人もある程度信頼できると感じる」という子どもが相対的に多い。

◆加えて、「自分は誰とでもすぐに仲良くなれる方だと思う」と感じる子どもは、参加回数が6回以上の場合と参加期間が1年以上の場合の両方において、そうでない場合より相対的に多い。

◆こども食堂の参加回数の多さや参加期間の長さと、こども食堂への安心感の高さや子ども自身の社会性の高さとの間に、統計的に有意な相関関係があり、保護者の回答でもほぼ同様の傾向が見て取れました。

調査概要

■調査対象:

沖縄県・大阪府堺市内のこども食堂に参加している子どもとその保護者、こども食堂運営者

・第1回調査 ・子ども 866人 ・保護者 322人

・第2回調査 ・子ども 883人 ・保護者 223人

・第1回と第2回で回答を紐づけできた回答者 ・子ども 116人 ・保護者 46人

■調査手法:

自分でアンケートに回答できることを子どもの条件とし、各こども食堂の参加者全員にこども食堂運営者経由で回答を依頼(紙及びWEB)。また、第1回調査で回答したこども食堂に対して第2回調査を実施し、生年月日などで第1回と第2回の回答者を紐づけ、変化を追えるようにした。

■調査時期:

第1回調査 2023年7月~9月

第2回調査 2023年11月~2024年1月

主な調査結果

◎こども食堂への参加回数の多さ・参加期間の長さと、こども食堂への安心感の高さ・他者への信頼感の高さが有意に相関

こども食堂への参加回数が6回以上だったり、参加期間が1年以上だったりすることと、こども食堂への安心感の高さ・他者への信頼感の高さとの間に、統計的に有意な相関関係が見られました。

具体的には、こども食堂への参加回数が6回以上の場合、「こども食堂は安心できる場所」「こども食堂に本音を 話せる人がいる」と感じる子どもは相対的に多いという結果になりました。また参加期間が1年以上の場合は、「こども食堂に悩みを相談できる人がいる」「こども食堂に困った時に助けてくれる人がいる」「こども食堂に本音を話せる人がいる」「他人もある程度信頼できると感じる」という子どもが相対的に多くなり、保護者の回答でもほぼ同様の傾向が見て取れました。

※表の数字や記号の説明については、最終報告書(P14-15、P73)をご参照ください。

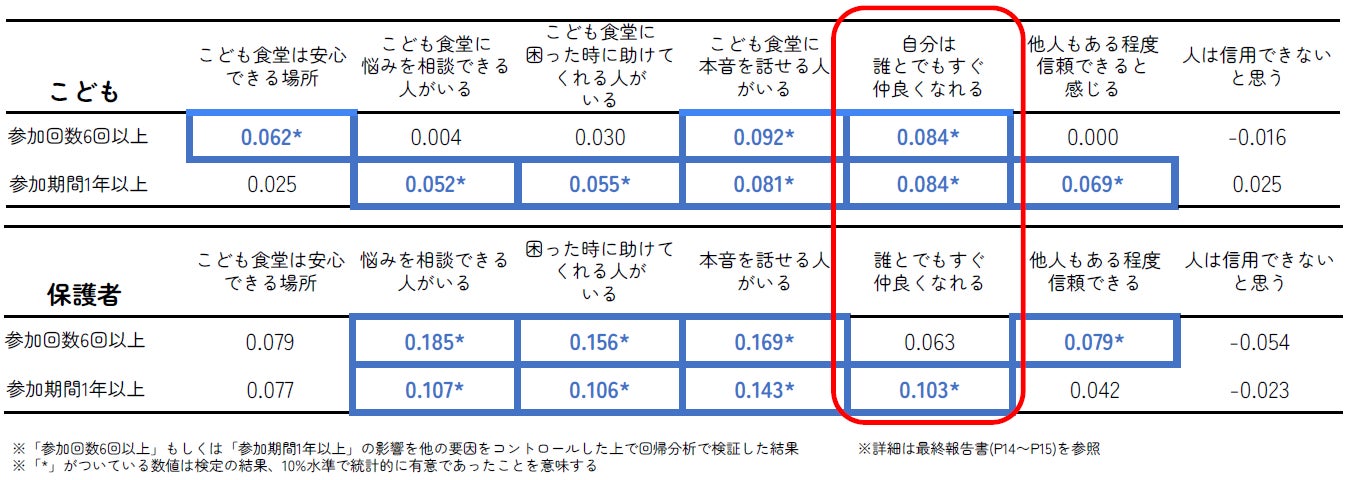

◎こども食堂への参加回数の多さ・参加期間の長さと、子ども・保護者の社会性の高さが有意に相関

こども食堂への参加回数や参加期間と、「自分は誰とでもすぐに仲良くなれる方だと思う」という回答への肯定度の高さの間に統計的に有意な相関関係が見られました。この背景には、参加者自身が他者とのコミュニケーションを積極的にとれる、あるいは他者に積極的に働きかけられる、交流できる自負・自認のあることが伺えます。それを「社会性の高さ」と表現しました。

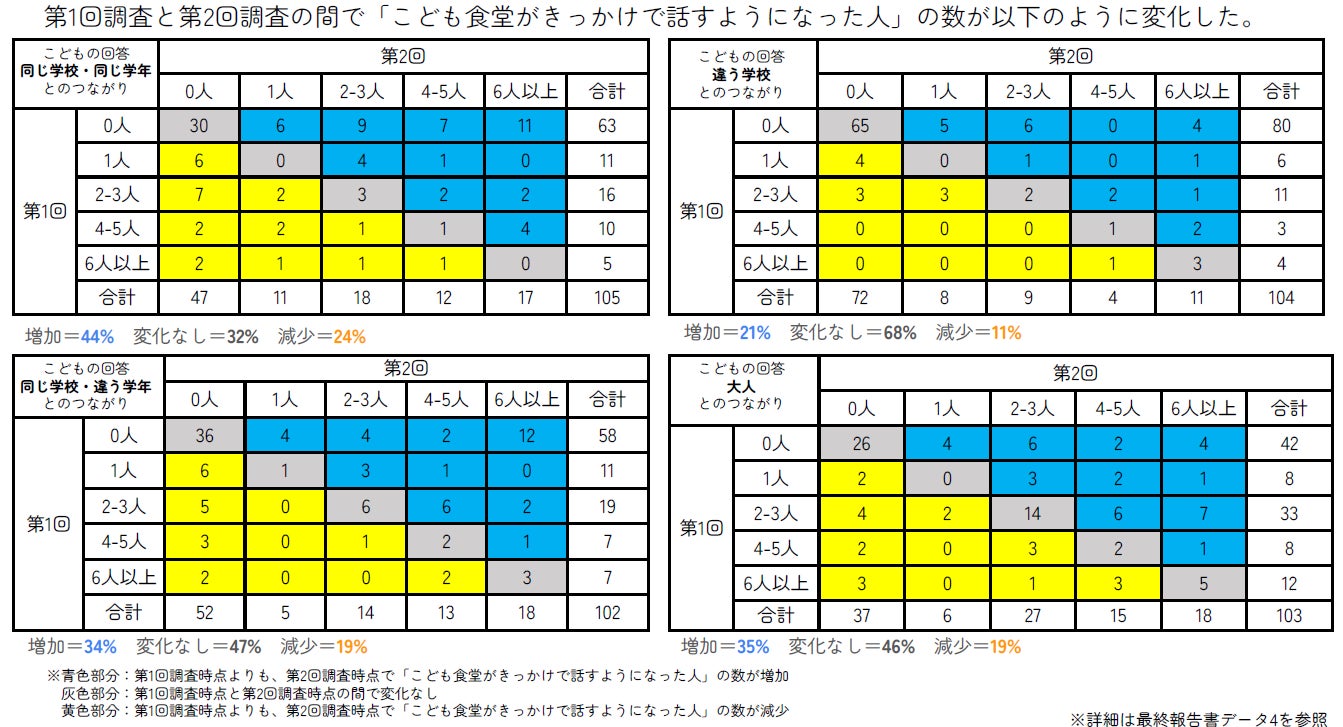

◎こども食堂に通うことで、つながりが増える

調査では、同じこども食堂で二度調査を行い、第1回と第2回の回答者を紐づけ、変化を追えるようにしました。回答を紐づけられた子どもについて、「こども食堂がきっかけで話すようになった人」の数を 第1回調査と第2回調査で比較したところ、第1回調査時点よりも、第2回目調査時点で「話すようになった」人数が増えた子どもは、「同じ学校・同じ学年」の場合は44%に上るなど、つながりが増えていることがわかりました。

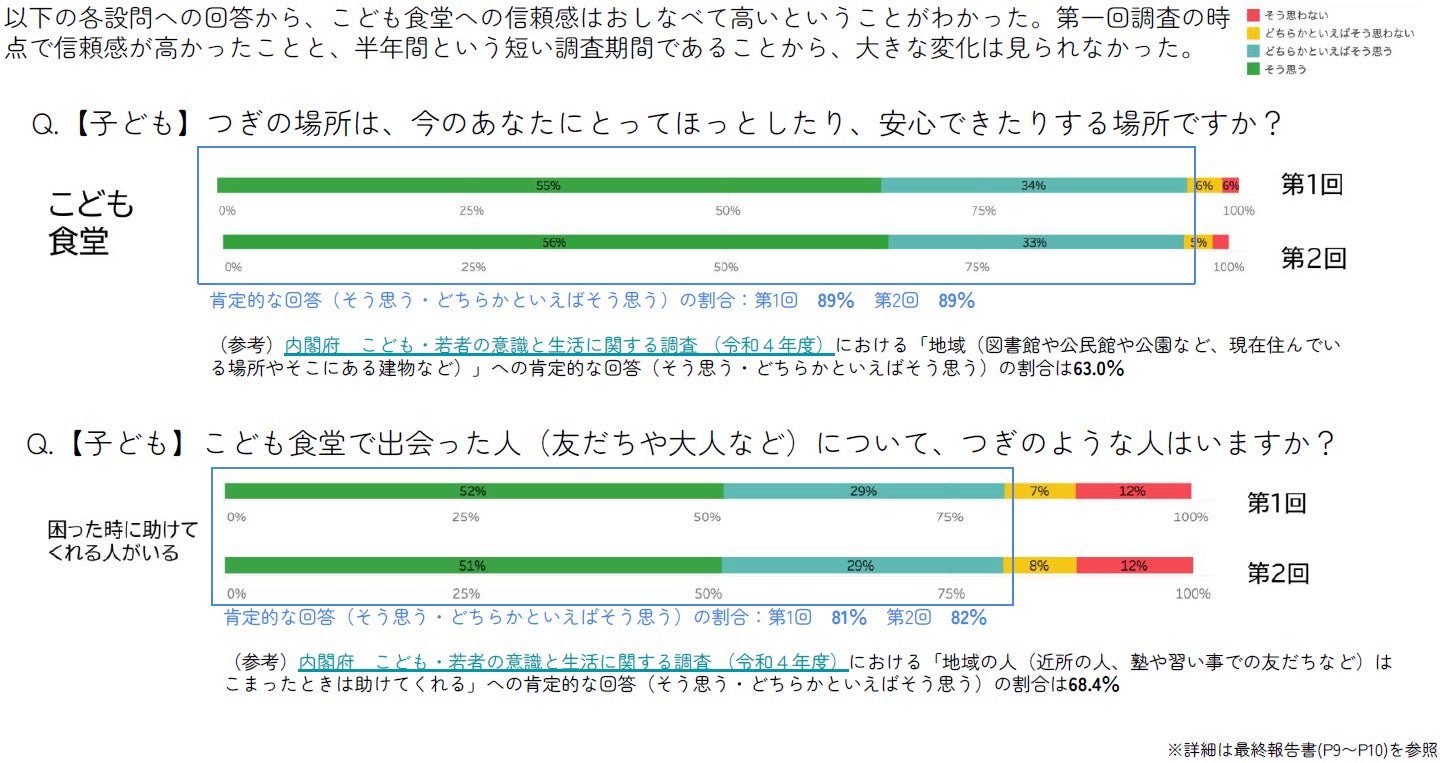

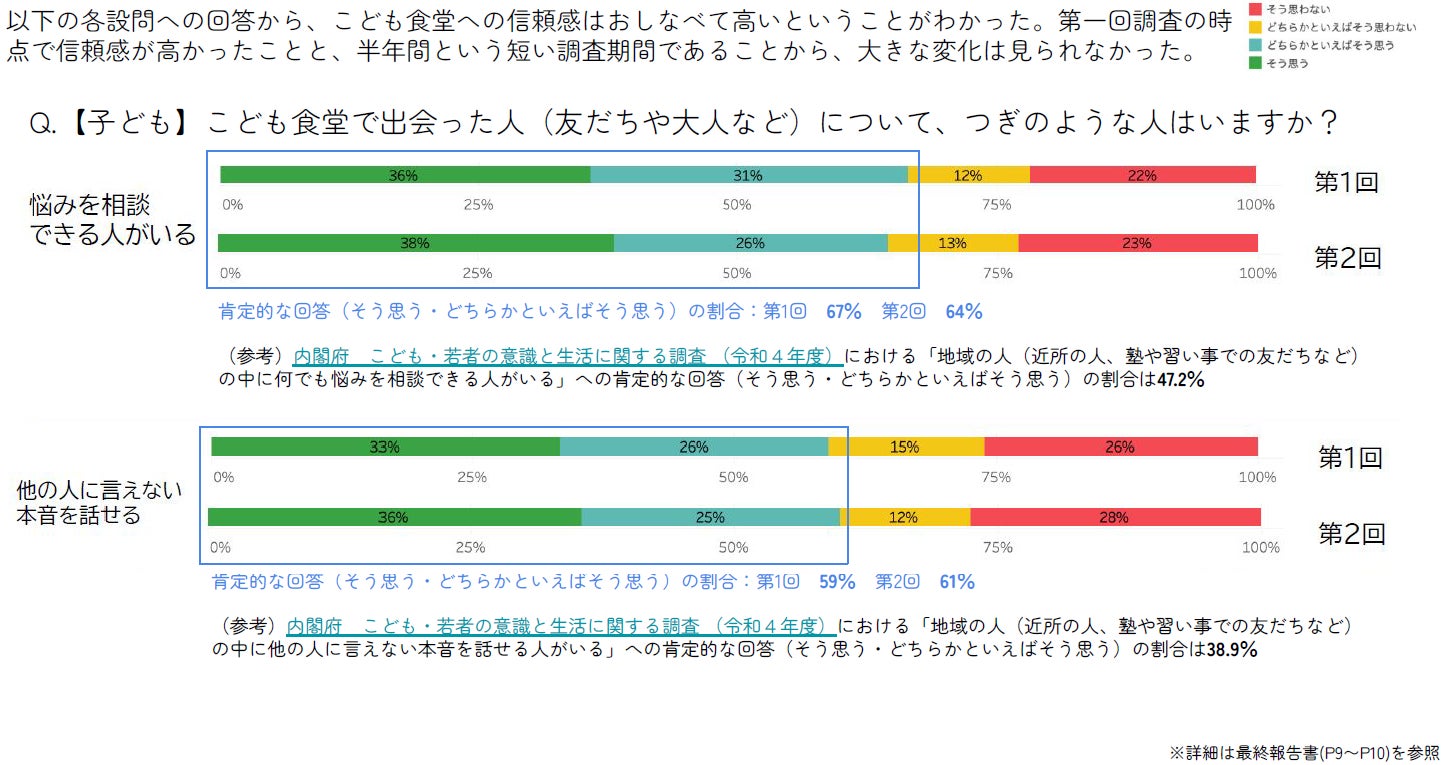

◎こども食堂への信頼感はおしなべて高い

こども食堂が、ほっとしたり安心できたりする場所かどうかを尋ねたところ、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と肯定的な回答をした子どもが第1回、第2回ともに89%にのぼるなど、こども食堂への信頼感は高くなっています。

自由記述に寄せられた声

~子どもたちから~

-

今日初めてこども食堂でみんなでご飯を食べて、あまり話したことのない友達と知り合う事ができて、すごく良いと思いました。

-

家みたいに安心感があり、とっても温かくていいふんいきだと思いました。

-

今まで小さい子どもだけが来るところだと思っていたけど、色んな人と関われるところだなと思いました。

-

新しい経験やいろいろな人と楽しく話せてほんとに感謝です!!

-

難しい勉強が分かったりして楽しい。このじゅくで一生けんめい勉強をがんばって受験する高校に合格したいです。

~保護者から~

-

経済的にはもちろんですが(ありがたい事)、精神面でも心のより所になっていて、なくてはならない場所です!!

-

子どもたちが安心して遊べる場所が少なくなっているので、こういう場所があるのは大変ありがたいです。こども食堂を通じて新しい友達も増え、輪が広がったように感じます。

-

金よう日の夜は、こども食堂に頼って、家事をする時間が減る分、子どもたちとゆっくり向き合えるゆとりが出来ています!

-

心にもゆとりができると子どもにも優しく出来るのでとてもとてもありがたいです^^

-

日本の学校での生活は言語や生活面において困難に感じることが多かったが、こども食堂に参加し、同じ境遇の人と関わることで、疑問や不安が取り除かれ、日々の生活が楽しくなった。

~こども食堂運営者から~

-

食堂に来る子どもたちは大変仲が良く、きょうだいのような家族のような間柄になっていることが大変嬉しいです。こども食堂が子どもたちにとっては最高の居場所になっています。

-

登校拒否気味だった小1の男の子が、こども食堂へ通うようになってから、他の子と交わることができるようになり、現在では喜んで登校するようになった。

-

来所当初は反発が強かった小学校高学年女子が、スタッフの声かけにも舌打ちして無視する状況だったのが、子どもスタッフとしてお手伝いをしてもらうことで、交流を重ね、信頼関係を築けるようになりました。

※調査手法・データの詳細などについては、以下のリンクをご参照ください。

こども食堂への参加者の変化に関する調査事業 定量調査分析結果 最終報告書

昨年度の調査結果を踏まえ、今年度は、対象地域を全国に拡大して調査を実施する予定です。より幅広く、子どもたちの声や変化を把握していきたいと考えています。

本件に関するお問い合わせは、最下部のお問い合わせ先までお寄せください。

調査・分析概要

■対象:

沖縄県、大阪府堺市内のこども食堂に参加しているお子さんとその保護者、こども食堂運営者

月1回以上同じ場所で食事を提供していることがこども食堂の条件

自分でアンケートに回答できることを子どもの条件とし、参加者全員に回答を依頼

二度調査を行い、生年月日などで第1回と第2回の回答者を紐づけ、変化を追えるようにした

■結果概要:

◇第1回調査

子ども 866人・子ども食堂数43(うち沖縄県725人、堺市141人)

保護者 322人(うち沖縄県258人、 堺市64人)

こども食堂運営者 38人

◇第2回調査

子ども 883人・子ども食堂数33(うち沖縄県753人、堺市130人)

保護者 223人(うち沖縄県191人、堺市 32人)

こども食堂運営者 4人

◇第1回と第2回で回答を紐づけできた回答者

子ども 116人、保護者 46人

■分析概要:

本調査では、次の3種類の子どもと保護者に関するアウトカム指標と

・安心できる場所(こども食堂や家庭、学校など)

・こども食堂での人との関わり

・友達作りや他人への信頼・信用

こども食堂への参加との関係について、以下の通り分析を実施

・第1回、第2回の回答の集計分析

・第1回から第2回にかけての変化に関するクロス集計(追跡できた回答者のみ)

・アウトカム指標とこども食堂の参加状況に関する回帰分析

■実施主体:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

■企画・実施・集計支援:ケイスリー株式会社

■分析支援:一般社団法人エビデンス共創機構

【こども食堂とは】

地域食堂、みんなの家などという名称にかかわらず、子どもが一人でも安心して来られる無料または低額の食堂。各地で自発的に営まれ、子どもから高齢者までが集うこども食堂は「多世代交流拠点」として地域活性化や貧困対策、高齢者の健康増進などにも貢献しており、制度の裏付けはないが、箇所数は9,132(2024年2月現在)あることが明らかになっている。(参考:全国の小学校は約2万校、中学校は約1万校、児童館は4,000箇所)

「こども食堂が大事にしていること/これからも大事にしていきたいこと」

【認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ】

代表者 : 理事長 湯浅 誠

所在地 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

設立 : 2018年12月(2021年5月認定NPO法人取得)

むすびえは、ビジョンである「こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくる。」を実現するために、こども食堂が全国のどこにでもあり、みんなが安心して行ける場所となるよう環境を整え、こども食堂を通じて、多くの人たちが未来をつくる社会活動に参加できるように活動している。具体的には、各地域のこども食堂ネットワークを支援する地域ネットワーク支援事業、企業・団体とこども食堂支援を行う企業・団体との連携事業、こども食堂の実態を明らかにし普及・啓発する調査研究を行う。2022年度は、のべ1,302団体に約5.2億円の助成を行った他、のべ11,052団体に対し約5.3億円(売価計算)の物資等支援を仲介した。

【ケイスリー株式会社】

代表者:代表取締役社⻑ 幸地正樹

所在地:沖縄県中頭郡読谷村字長浜187

設⽴:2016年3⽉

行政、企業、NPO及び金融機関などあらゆる団体が社会課題解決を目的とした意思決定をするための支援を行う。主に社会的インパクト・マネジメントやインパクト投資、成果連動型民間委託(PFS)などの手法を中心とした「社会価値共創部」と、沖縄の社会課題解決を目的とした地域特化の「沖縄かふう共創部」がある。

【一般社団法人エビデンス共創機構】

代表者:代表理事 伊芸 研吾

所在地:東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5ワイムビジネスプラザ吉祥寺626号室

設立:2023年2月

エビデンスに基づく政策形成(Evidence-based Policy Making EBPM)の一層の普及と定着を図り、「より良い政策・事業」の実施につなげるため、信頼性の高いエビデンスの創出や活用を支援。政策・事業の効果検証実施に関する支援、社会調査の企画設計及び運営管理等に関する支援、エビデンスの創出や活用に関するセミナー、イベントの企画運営等を行っている。

【本件問合せ先】

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

「こども食堂への参加者の変化を捉える定量調査」窓口

E-mail:QR_kodomo@musubie.org

すべての画像