エコノミスト・インパクトと日本財団による海洋環境保全イニシアチブBack to Blue新たな報告書「ピーク・プラスチック: 消費曲線を曲げる」を発表

エコノミスト・インパクトと日本財団による海洋環境保全イニシアチブBack to Blueは、プラスチック消費に関する新た報告書「ピーク・プラスチック*1: 消費曲線を曲げる」を発表しました。エコノミスト・インパクトによって国連のプラスチック協定の検討対象となっているプラスチックのライフサイクル全体に関わる3つの主要政策とその影響を検証した報告書であり、政策の潜在的な影響を科学的にもモデル化した初の調査です。

報告書URL:https://backtoblueinitiative.com/plastics-consumption-jp/?utm_source=PR&utm_medium=Kyodo&utm_campaign=BacktoBlue2022&utm_content=PP

*1 世界的なプラスチックの消費曲線を減少局面へ導くこと

報告書URL:https://backtoblueinitiative.com/plastics-consumption-jp/?utm_source=PR&utm_medium=Kyodo&utm_campaign=BacktoBlue2022&utm_content=PP

*1 世界的なプラスチックの消費曲線を減少局面へ導くこと

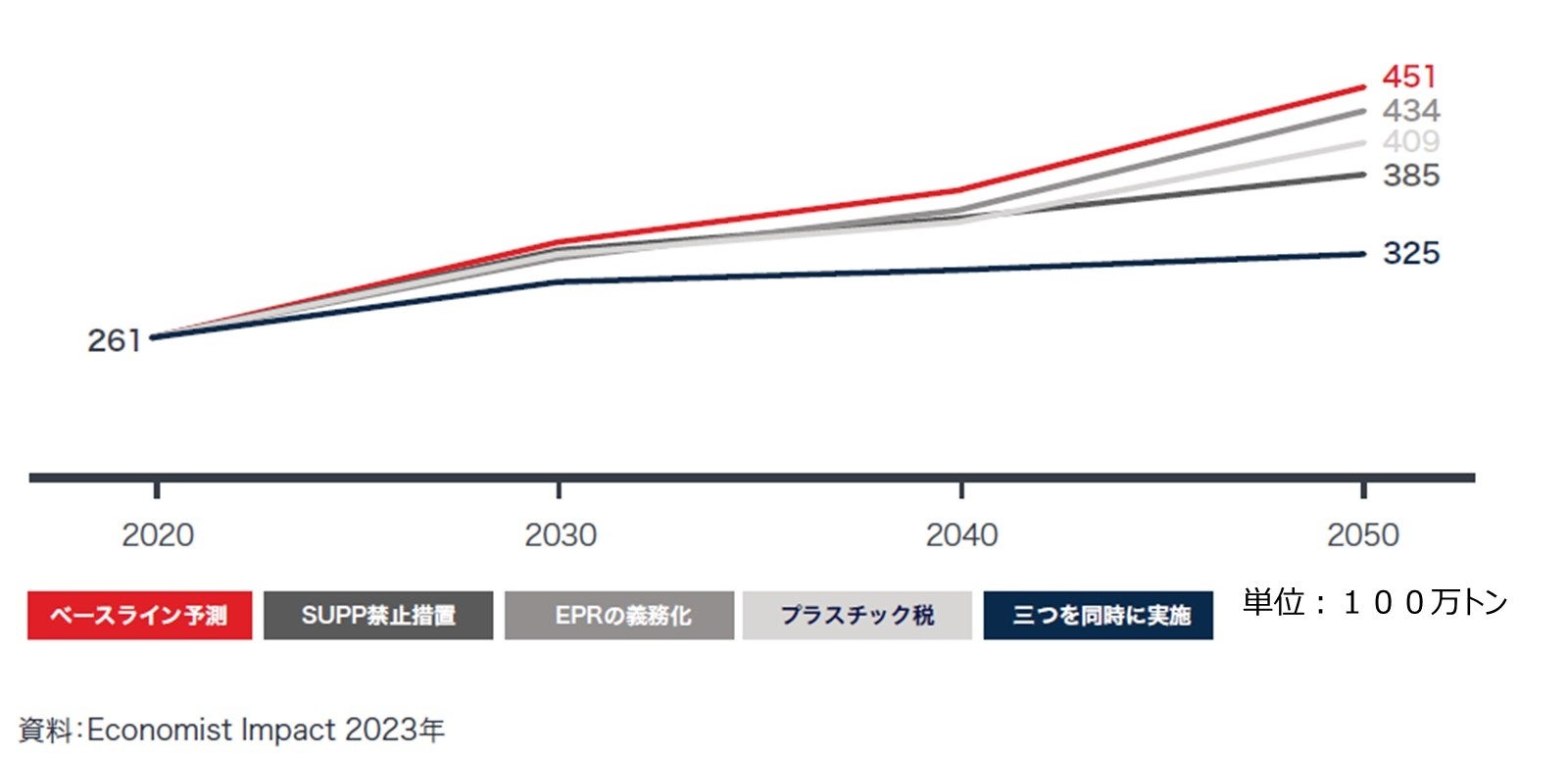

昨年3月、175カ国がプラスチック汚染をなくすための法的拘束力のある世界的な手段、「プラスチック汚染に関する国連条約」を策定することに合意しました。この歴史的な条約は、世界各地で開催される一連の会議を通じて交渉され、2024年末までの発効が期待されています。このことを受け、本報告書は、国連条約の交渉が進んだ段階で、プラスチック消費のピークをもたらす可能性が最も高いと専門家が判断した政策として、使い捨てプラスチック(SUP)製品の禁止、産業消費者に対する拡大生産者責任(EPR)の義務化、バージン樹脂の生産者への課税の3つを選択し、その効果検証を行いました。3つの政策は、いずれもプラスチックの増加を防ぐことはできず、現行のままであった場合、各国は今世紀中にプラスチック消費が減少に転じない、ということが判明しました。

3つの政策と、バージンプラスチックの生産制限の可能性を含むより大胆な行動の組み合わせのみが、将来的にプラスチック消費を減速させることができます。仮に交渉担当者が何れの政策的介入にも合意できなかった場合、調査対象国であるG20諸国におけるプラスチック消費量は2050年までに2019年時点の消費量と比べてほぼ倍になると予測されます。政策的介入の効果について、不要な使い捨てプラスチック(SUP)アイテムの世界的な禁止は、調査した中で最も効果的な政策でしたが、SUP禁止を実施しても、2050年のプラスチック消費量は2019年の基準値と比較して1.48倍に留まると予測されます。

拡大生産者責任(EPR)制度のプラスチック消費量への影響は期待されるほど大きくなく、ピーク・プラスチックを実現できません。焦点となっている国々でEPR制度が義務化された場合、2050年のプラスチック消費量は2019年と比較して1.66倍-これは、政策が実施されない場合のベースラインである1.73倍をかろうじて下回るものです。

モデル分析では、バージンプラスチック樹脂への課税の影響は限定的であり、課税が厳格に導入されたとしても、2050年までに消費量は1.57倍に増加することが示されています。仮に増税によるプラスチック消費への具体的な影響がない場合、交渉担当者はプラスチック生産に上限を設けることを検討すべきであると、本調査は示唆しています。

本報告書では、3つの政策を組み合わせて実施した場合、プラスチックの消費量は、2019年と比較して2050年には1.25倍の3億2500万トンに抑制はできるが、“ピーク・プラスチック”の実現は難しいとしており、今世紀半ばまでにプラスチック消費量を下降局面へ移行するには、今回検証した3つの政策よりも大胆な取り組みが求められると結論づけています。

エコノミストグループ編集主幹、チャールズ・ゴッダード:

国連プラスチック条約の交渉担当者は、次の交渉に入る際、可能な限り高いレベルの野心を維持しなければならず、産業界は合意に至るまで、妨害的ではなく建設的な役割を果たす必要があります。これまでのところ、プラスチック廃棄物を削減するための産業界、小売業者、ブランドによるコミットメントは、詳細が不明確であり、実現できていないのが現状です。私たちは、使用済みプラスチックの生産量の急増に歯止めをかけなければなりません。法的拘束力のある大胆な一連の政策のみが、今世紀半ばまでにプラスチックの消費をピークにすることを可能にします。

日本財団会長、笹川陽平氏:

Back to Blueの研究は、プラスチックの危機に対する緊急かつ野心的な解決策を求めるタイムリーな呼びかけです。プラスチック汚染はあらゆる国境を越えて広がり、海洋と自然環境の健康に影響を及ぼしています。この問題の範囲と規模に対処するためには、世界的な協調が必要です。

■Back to Blueについて

Back to Blueは、気候変動、汚染、生息地の破壊などの大きな脅威によって深刻化する海の課題に取り組む、エビデンスに基づくアプローチとソリューションに焦点を当てた取り組みで、2021年にエコノミスト・インパクトと日本財団が立ち上げました。各国政府や政策立案者は、生物多様性の回復や海の健康再生に向けた取り組みを始めていますが、プラスチックや化学物質による汚染については、表向きの知識格差が残っています。

喫緊の海洋問題に対する新鮮な対話と解決策を刺激する必要性を認識し、この複数年にわたるイニシアチブは、海洋研究とプログラム構築における両組織の独自の能力を結集し、海の健康増進の勢いを加速させる強力なプラットフォームを構築することを目的としています。2021年、Back to Blueのもとで発表されたプラスチック管理指標は、海洋プラスチック汚染の問題に取り組みました。2022年には、海洋生物と生態系、そして長期的には人間の健康にダメージを与える化学汚染物質による、目に見えない汚染に焦点が当てられます。

■エコノミスト・インパクトについて

エコノミスト・インパクトは、シンクタンクの厳密さとメディアブランドの創造性を融合させ、世界的に影響力のある読者を取り込んでいます。私たちは、証拠に基づく洞察が、議論を広げ、視野を広げ、進歩を促進すると信じています。エコノミスト・インパクトが提供するサービスは、以前はEIUソートリーダーシップ、EIUパブリックポリシー、EIUヘルスポリシー、エコノミストイベント、EBrandConnect、SignalNoiseといった別組織としてエコノミストグループ内に存在していました。

私たちは、205カ国にわたる75年にわたる分析の実績を積み重ねています。フレームワークの設計、ベンチマーキング、経済的・社会的影響分析、予測、シナリオモデリングに加え、クリエイティブなストーリーテリング、イベントの専門知識、デザイン思考のソリューション、市場をリードするメディア製品を提供し、エコノミスト・インパクトはクライアントに測定可能な成果を提供する独自の地位を確立しています。

■日本財団について

日本財団は、1962年に設立された日本最大の公益財団法人で、国境を越えてさまざまな分野の公益活動を支援しています。海洋分野では、海洋の未来を切り拓く人材の育成と、海洋の豊かさを次世代に引き継ぐことを目的としています。また、子どもや障がい者の支援、災害支援、国際協力など、「すべての人が支え合う社会」の実現を目指し、さまざまな活動を行っています。

3つの政策と、バージンプラスチックの生産制限の可能性を含むより大胆な行動の組み合わせのみが、将来的にプラスチック消費を減速させることができます。仮に交渉担当者が何れの政策的介入にも合意できなかった場合、調査対象国であるG20諸国におけるプラスチック消費量は2050年までに2019年時点の消費量と比べてほぼ倍になると予測されます。政策的介入の効果について、不要な使い捨てプラスチック(SUP)アイテムの世界的な禁止は、調査した中で最も効果的な政策でしたが、SUP禁止を実施しても、2050年のプラスチック消費量は2019年の基準値と比較して1.48倍に留まると予測されます。

拡大生産者責任(EPR)制度のプラスチック消費量への影響は期待されるほど大きくなく、ピーク・プラスチックを実現できません。焦点となっている国々でEPR制度が義務化された場合、2050年のプラスチック消費量は2019年と比較して1.66倍-これは、政策が実施されない場合のベースラインである1.73倍をかろうじて下回るものです。

モデル分析では、バージンプラスチック樹脂への課税の影響は限定的であり、課税が厳格に導入されたとしても、2050年までに消費量は1.57倍に増加することが示されています。仮に増税によるプラスチック消費への具体的な影響がない場合、交渉担当者はプラスチック生産に上限を設けることを検討すべきであると、本調査は示唆しています。

本報告書では、3つの政策を組み合わせて実施した場合、プラスチックの消費量は、2019年と比較して2050年には1.25倍の3億2500万トンに抑制はできるが、“ピーク・プラスチック”の実現は難しいとしており、今世紀半ばまでにプラスチック消費量を下降局面へ移行するには、今回検証した3つの政策よりも大胆な取り組みが求められると結論づけています。

エコノミストグループ編集主幹、チャールズ・ゴッダード:

国連プラスチック条約の交渉担当者は、次の交渉に入る際、可能な限り高いレベルの野心を維持しなければならず、産業界は合意に至るまで、妨害的ではなく建設的な役割を果たす必要があります。これまでのところ、プラスチック廃棄物を削減するための産業界、小売業者、ブランドによるコミットメントは、詳細が不明確であり、実現できていないのが現状です。私たちは、使用済みプラスチックの生産量の急増に歯止めをかけなければなりません。法的拘束力のある大胆な一連の政策のみが、今世紀半ばまでにプラスチックの消費をピークにすることを可能にします。

日本財団会長、笹川陽平氏:

Back to Blueの研究は、プラスチックの危機に対する緊急かつ野心的な解決策を求めるタイムリーな呼びかけです。プラスチック汚染はあらゆる国境を越えて広がり、海洋と自然環境の健康に影響を及ぼしています。この問題の範囲と規模に対処するためには、世界的な協調が必要です。

■Back to Blueについて

Back to Blueは、気候変動、汚染、生息地の破壊などの大きな脅威によって深刻化する海の課題に取り組む、エビデンスに基づくアプローチとソリューションに焦点を当てた取り組みで、2021年にエコノミスト・インパクトと日本財団が立ち上げました。各国政府や政策立案者は、生物多様性の回復や海の健康再生に向けた取り組みを始めていますが、プラスチックや化学物質による汚染については、表向きの知識格差が残っています。

喫緊の海洋問題に対する新鮮な対話と解決策を刺激する必要性を認識し、この複数年にわたるイニシアチブは、海洋研究とプログラム構築における両組織の独自の能力を結集し、海の健康増進の勢いを加速させる強力なプラットフォームを構築することを目的としています。2021年、Back to Blueのもとで発表されたプラスチック管理指標は、海洋プラスチック汚染の問題に取り組みました。2022年には、海洋生物と生態系、そして長期的には人間の健康にダメージを与える化学汚染物質による、目に見えない汚染に焦点が当てられます。

■エコノミスト・インパクトについて

エコノミスト・インパクトは、シンクタンクの厳密さとメディアブランドの創造性を融合させ、世界的に影響力のある読者を取り込んでいます。私たちは、証拠に基づく洞察が、議論を広げ、視野を広げ、進歩を促進すると信じています。エコノミスト・インパクトが提供するサービスは、以前はEIUソートリーダーシップ、EIUパブリックポリシー、EIUヘルスポリシー、エコノミストイベント、EBrandConnect、SignalNoiseといった別組織としてエコノミストグループ内に存在していました。

私たちは、205カ国にわたる75年にわたる分析の実績を積み重ねています。フレームワークの設計、ベンチマーキング、経済的・社会的影響分析、予測、シナリオモデリングに加え、クリエイティブなストーリーテリング、イベントの専門知識、デザイン思考のソリューション、市場をリードするメディア製品を提供し、エコノミスト・インパクトはクライアントに測定可能な成果を提供する独自の地位を確立しています。

■日本財団について

日本財団は、1962年に設立された日本最大の公益財団法人で、国境を越えてさまざまな分野の公益活動を支援しています。海洋分野では、海洋の未来を切り拓く人材の育成と、海洋の豊かさを次世代に引き継ぐことを目的としています。また、子どもや障がい者の支援、災害支援、国際協力など、「すべての人が支え合う社会」の実現を目指し、さまざまな活動を行っています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 環境・エコ・リサイクルマーケティング・リサーチ

- ダウンロード

- プレスリリース素材

このプレスリリース内で使われている画像ファイルがダウンロードできます