小説『源氏物語』の装幀となる作品や文芸雑誌『新潮』の表紙絵原画などを展示 「角川武蔵野ミュージアムコレクション展vol.02 髙山辰雄―手のひらに花を―」5月18日より開催

■源氏物語や新潮などの「書籍」に関する絵画や代表作《牡丹(籠に)》を展示

《髙山辰雄リトグラフ集源氏物語》1982年個人蔵

《髙山辰雄リトグラフ集源氏物語》1982年個人蔵

大分県に生まれた日本画家・髙山辰雄(1912-2007)は、伝統的な日本画の技法を用いて作品を制作。日展を中心に活躍し、東山魁夷、杉山寧とともに「日展三山」と称され、戦後の日本画壇の最高峰として高い評価を受けています。

角川武蔵野ミュージアムでは多くの髙山作品を収蔵しており、研究と公開のために昨年から展示を開始しています。第一弾として開催した「角川武蔵野ミュージアムコレクション展 髙山辰雄―15㎝×15㎝の宇宙―」では、髙山の代表作品や『文藝春秋』の表紙絵156枚を展示しましたが、第二弾となる本展では、展示会場が書籍をテーマとした“エディットタウン”の中にあるという特性を踏まえ、小説『源氏物語』の装幀がもととなったリトグラフや、文芸雑誌『新潮』の表紙絵原画など、書籍に関連する髙山作品を紹介します。

《牡丹(籠に)》1988年 個人蔵

《牡丹(籠に)》1988年 個人蔵

また、髙山の代表作として知られる《牡丹(籠に)》を展示。執拗に描かれた花びらから実際に手に触れたような質感が伝わってくる作品で、髙山が娘に送った初めてのプレゼントとしても知られています。

――僕はなにか自分がものを思う時に、何かをこの掌の中へ持っているような気がするんです。そうしていると思っていることと物を持っていることが重なってくるような気がして、多分「思い」っていうものを掌の中に持っているんですね。

髙山辰雄(『髙山辰雄展図録』資生堂アートハウス、2007年)

髙山の「手のひら」には、花はもちろん多くの思いが乗せられました。会場を訪れ、髙山からの贈りものを手のひらに受けて、そこに込められた何かを感じ取ってください。

●展示内容

Section1 新潮の表紙絵

1956年から髙山は雑誌『新潮』の表紙絵を担当します。また、87年からは『文藝春秋』の表紙絵を担当しました。『文藝春秋』の表紙絵は、小さいながらも本画に劣らないほどの緻密さで描かれていますが、初期に描かれた『新潮』の表紙絵は、のびのびとした自由な筆致と豊かな色彩で表現されています。

Section2 人物画

髙山は人物画によって多くの評価を得てきました。東京美術学校(現・東京藝術大学)での卒業制作では、後に妻となるセーラー服の八重夫人を描き主席で卒業します。その後、娘の由紀子氏を描いた作品が日展で特賞を受賞し、画壇での地位を獲得します。

ゴーギャンに影響を受け、西洋画の手法を日本画に取り入れた髙山ですが、次第に中国の水墨画や宋元絵画からも着想を得るようになりました。

Section3 版画の仕事

髙山は、1960年代頃からリトグラフでの版画作品を制作しはじめました。複数の版で色を重ねるという複雑な工程が思うままにならず苦戦しましたが、この思うままにならないことが制作意欲を燃やしてくれると語っています。リトグラフ作品からは、日本画の髙山作品とは異なる、どこか自由で挑戦的な表現が感じられます。本展では、リトグラフで制作された3シリーズを紹介します。

【3-1 源氏物語】

小説家・円地文子の現代語訳として新潮社から出版された『源氏物語』(1967年より現代語訳に取り組み、1973年に完成)。この本の装幀として髙山は全9点のリトグラフを1972年に制作しました。本作は、後に《髙山辰雄 源氏物語リトグラフ集》として再制作されたものです。

【3-2 限りなき大分―その十景】

故郷である大分の風景をリトグラフで表現した作品です。生まれ育った土地を客観的に捉え作品にすることに困難を感じた髙山は、制作を依頼され躊躇したといいます。しかし、覚悟を決めてからは郷里を出来るだけ歩き、繰り返し写生を行いました。そのなかで、郷里をあらためて見直すことは、自分の心の中を繰り返し見直すことになったと後に語っています。

【3-3 玄乃玄】

髙山が亡くなる1年前に制作された最後のリトグラフ集です。『老子・道徳経』の第一章に書かれる「玄乃又玄 衆妙之門」の一節より取られたタイトルは、非常に奥深く、はかりしれない深遠を表す言葉です。玄の色は黒といわれますが、本作に色彩はなく、すべてが黒で描かれています。色彩の画家とまでいわれた髙山ですが、死を迎えるまでの最後の数年間、ほとんどの作品は黒で描かれました。

Section4 花鳥画

花鳥画は古来中国から伝わった伝統的な画題の一つですが、髙山は自然界の花や鳥ではなく、人工的に交配された鮮やかな色の鳥や花を描き、現代の花鳥画と呼びました。髙山の絵に描かれる生き物は、家で飼育しているインコや庭に来ていた鳩など身近にいるもので、毎日見ているうちに絵になっていったといっています。

Section5 髙山八重

髙山がアトリエで絵を描く際には、必ず妻・八重がいたといわれています。八重は、女子美術大学の油絵学科で絵を学びましたが、結婚を機に一度は絵を描くことを辞め、画家の夫を支えます。アトリエに出入りする弟子たちからも慕われ、明るいムードメーカーでした。髙山は絵を描くたびに八重に意見を求め、時に口論になるほど熱心に2人で絵について話していたといわれています。常に髙山と作品のそばに寄り添い続けた八重は画家・髙山辰雄にとって不可欠な存在でした。

ある時から、八重は油絵の制作を再開し、約500点という作品を残します。髙山が起きる前に、密かに自室で描くことを習慣とし、髙山はそのことに気付かないふりをしていたといいます。晩年に八重が体を悪くした際に、「あんたの絵をみようか」といった髙山は、部屋に並んだ八重の絵をみて「あんたうまくなったなあ」といって笑いました。

●髙山辰雄プロフィール

髙山辰雄:1912(明治45)年~2007(平成19)年。大分県大分市生まれ。1936年、東京美術学校日本画科を主席卒業。在学中から松岡映丘に師事。1946年、1949年に日展特選、独自の芸術的な画風が評価される。以降、日本芸術院賞、芸術選奨文部大臣賞、日本芸術大賞等を受賞。1982年、文化勲章受章。日展を中心に活躍し、東山魁夷、杉山寧とともに「日展三山」として知られる。

【展覧会概要】

展示タイトル:角川武蔵野ミュージアムコレクション展vol.02 髙山辰雄―手のひらに花を―

英語タイトル:Kadokawa Culture Museum Collection Exhibition vol.02 "Tatsuo Takayama: Every Universe a Flower in Your Hand”

会期:2024年5月18日(土)~2024年7月7日(日)

会場:角川武蔵野ミュージアム 4F エディット アンド アートギャラリー

住所:埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3 ところざわサクラタウン内

開館時間:10:00~18:00(最終入館は17:30)

休館日:毎週火曜日(火曜日が祝日の場合は開館)

展覧会公式サイト:https://kadcul.com/event/189

主催:角川武蔵野ミュージアム(公益財団法人 角川文化振興財団)

チケット価格(税込): KCMスタンダードチケット(本棚劇場含む)

●オンライン購入(https://tix.kadcul.com/)、当日窓口購入

一般(大学生以上):1,400円/中高生:1,200円/小学生:1,000円/未就学児:無料

※本展覧会の他、当館のスタンダードエリア(常設展エリア)をご覧いただけます。

※展示替えなどにより、日程によっては一部エリアに入場できない場合がございます。

※「1DAY パスポート」チケットなどでも本展覧会をご覧いただけます。詳細は公式サイトでご確認ください。

*休館日、開館時間は変更となる場合があります。最新情報、詳細は公式サイトでご確認ください。

*展示内容が変更、または中止になる場合がございます。予めご了承ください。

■「角川武蔵野ミュージアム」について

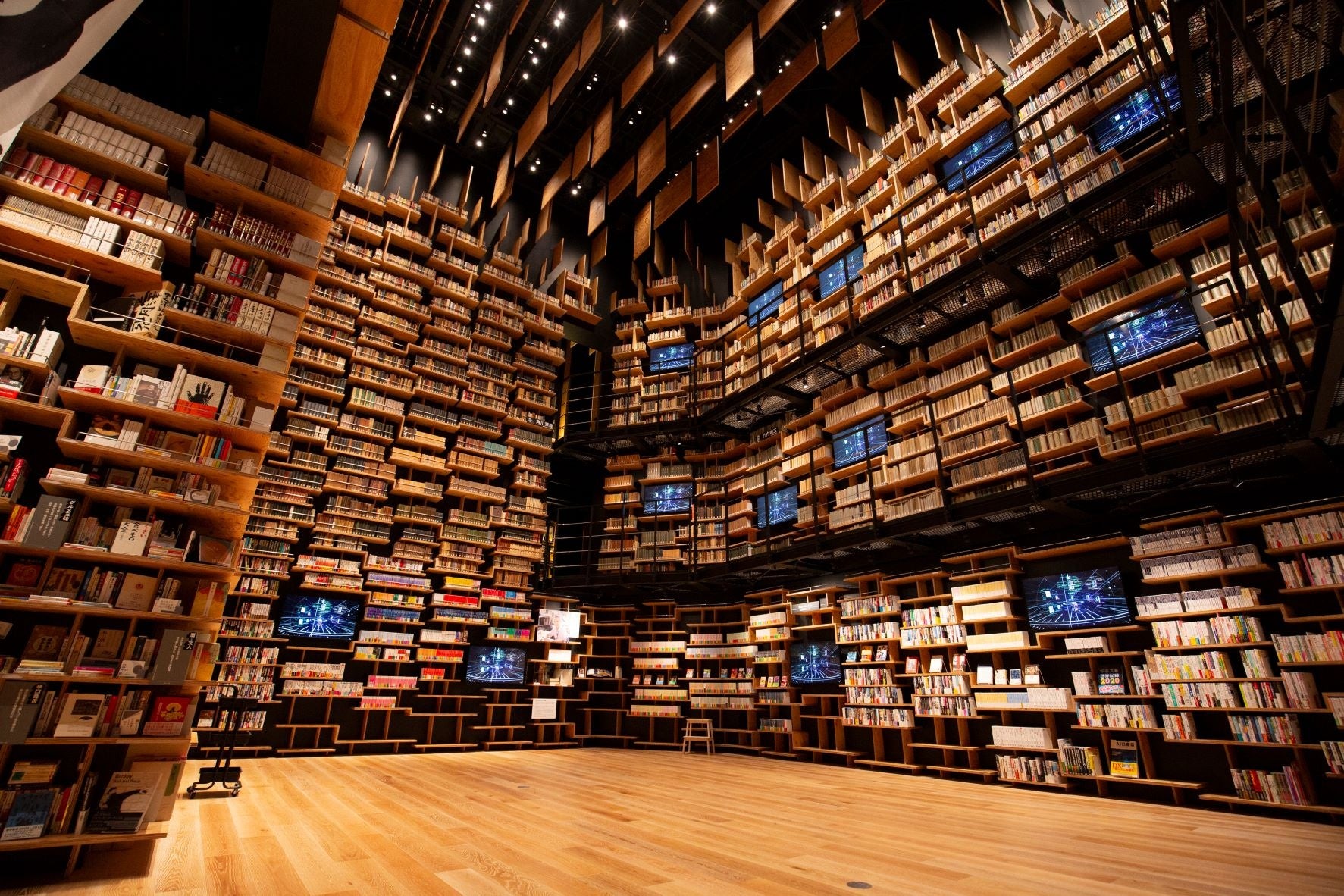

©角川武蔵野ミュージアム

©角川武蔵野ミュージアム

図書館、美術館、博物館が融合した文化複合施設。

館長の松岡正剛氏が世界を読み解く9つの文脈に沿って独自の配架をした「ブックストリート」、博物学者の荒俣宏氏が監修する「荒俣ワンダー秘宝館」、「本と遊び、本と交わる」をテーマにした「本棚劇場」、これら「エディットタウン」は当館のメインエリアです。本棚劇場では、360度を取り囲む高さ8mの巨大本棚にプロジェクションマッピングが映し出されます。

また、マンガや多数の出版社のライトノベルが並ぶ「マンガ・ラノベ図書館」や、企画展が開催される「グランドギャラリー」など、松岡館長が提唱する「想像力とアニマに遊ぶミュージアム」として、様々な「まぜまぜ」を提供します。

建築デザイン監修は隈研吾氏、アート部門ディレクターは神野真吾氏。

公式サイト:https://kadcul.com/

X(旧twitter):https://twitter.com/Kadokawa_Museum

Instagram:https://www.instagram.com/kadokawa_culture_museum

Facebook:https://www.facebook.com/kadokawaculturemuseum

一般の方からのお問い合わせ:0570-017-396(受付時間:10:00-18:00)

©角川武蔵野ミュージアム

©角川武蔵野ミュージアム

■角川文化振興財団について

角川文化振興財団は「わが国の文化の振興に寄与する」という財団の設立目的実現のために、文芸の成果に対する授賞、文芸に関する出版、文芸の研究や著述の刊行への助成、映画芸術振興に関する助成、また文芸・映画資料の収集・保存・展示等、様々な事業を行っております。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像