東京大学、3Hホールディングス、患者による情報の管理と利活用に基づいた患者中心の医薬品開発の推進についての新プログラムを開始

~東京大学大学院薬学系研究科 社会連携講座 ITヘルスケア「患者中心主義に基づく希少疾患研究開発プログラム」~

国立大学法人東京大学(総長:五神真、以下東京大学)と3Hホールディングス株式会社 (代表取締役 安藤 昌、旧クロエグループ、以下3Hホールディングス)は、東京大学大学院薬学系研究科ITヘルスケア社会連携講座における共同研究として、患者さんによる情報管理に基づいた患者中心の医薬品開発の推進を目的とした「患者中心主義に基づく希少疾患研究開発プログラム(Patient Centricity in Rare Disease R&D Program 略称:PCRD2 )」を開始します。

医薬品開発が困難を極める中で、特に希少疾患や難病領域では、治療に有効な医薬品が見つかっていないことが多く、治療薬はもとより明確な診断方法さえも確立されていない疾患も少なくはありません。しかしながら、患者さんが切望する新薬を開発するうえで、解析に不可欠な患者さんの健康情報や血液や唾液等の生体サンプルに対して製薬企業やバイオベンチャー、アカデミア等の研究者がアクセスするのは困難な現状にあります。また、所属する企業のガイドラインで患者さん達に直接アクセスすることを制限している場合もあり、こうしたコミュニケーション上の障害で患者さんのニーズに合った研究開発がなかなか進まないこともあります。さらに、近年では製薬企業や医療機器企業だけでなく情報産業のような異業種からの開発参入も増えており、患者さんの多面的なニーズや情報を正確に把握し、有効に活用することは迅速な研究開発にとって極めて重要です。そのためには、従来のような第三者的なデータ管理だけに依存することなく、情報のオーナーである患者さんが自身の情報を管理して、十分な状況判断に基づいて希望する研究への協力を取捨選択するといった患者中心の開発が今後のイノベーションの実現に必要不可欠です。

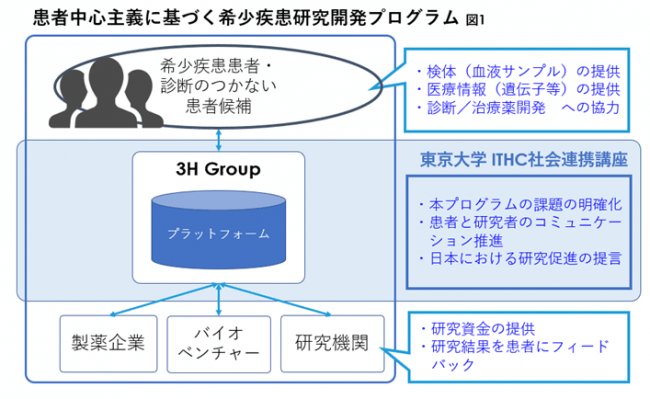

こうした課題をふまえての共同研究による新プログラムとして、3Hホールディングスは、患者さんからの研究に対する要望に基づいて企業/ベンチャーの研究者にその期待を共有すると共に、研究者からも研究の目的と期待される結果をわかりやすく説明してもらい、双方の了解が得られた場合に限り、医療情報及びサンプルの提供と、それに対応する研究結果の通知を行うマッチングシステム(図1)を構築します。

さらに、この新プログラムでは今後蓄積したデータや知見をもとに、希少疾患・難病の課題となっている早期診断の仕組みづくりも検討して参ります。

【社会連携講座の概要】

講座名称 :ITヘルスケア

ウェブサイト:https://plaza.umin.ac.jp/ithc-utokyo/

研究題目 : ICT利活用による医薬品開発と適正使用のイノベーションにおける研究

研究内容 :・在宅/遠隔治験の実施に必要なデータ信頼性のレギュラトリーサイエンスの構築

・薬局薬剤師に必要なICT教育のプログラム化や服薬情報の体系化、薬局支援体制の構築

・患者団体活動を推進するリーダーシップ育成のための医薬品開発やデータ利活用に関する教育のプログラム化

・リアルワールドデータの探索的解析による疾患疫学と医療イノベーションの実現

担当研究者 :特任教授 今村恭子、特任准教授 清水央子、特任研究員 大倉政宏

設置場所 :東京大学大学院薬学系研究科

設置期間 :2018年11月1日から2021年10月31日までの3年間

共同研究先 :ネオファーマジャパン株式会社、3Hホールディングス株式会社、株式会社シミック、

塩野義製薬株式会社、中外製薬株式会社、アストラゼネカ株式会社

【組織概要】

東京大学大学院薬学系研究科

所在地:東京都文京区本郷7-3-1

代表者:薬学系研究科長 一條秀憲

ウェブサイト:http://www.f.u-tokyo.ac.jp/

3Hホールディングス株式会社

本社所在地:東京都豊島区南池袋1-13-23 池袋YSビル 2F

代表者:代表取締役 安藤 昌

事業内容:グループ経営管理、ライフサイエンス研究

企業サイト:https://3h-holdings.co.jp

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像