ケアマネは「医師」、医療関係者は「ケアマネ」が最も連携を取りにくいと回答 ~【ケマネドットコム・CBnews共同調査】『在宅医療と介護の連携推進に関する実態調査』~

介護・医療の情報サービスを提供する株式会社エス・エム・エス(代表取締役社長:後藤夏樹、東証一部上場)は、公平・中正の立場で医療・介護情報を発信する株式会社CBnews(代表取締役社長:君塚靖、以下「CBnews」)と共同で、「在宅医療と介護の連携推進に関する実態調査」を実施しました。調査は、当社が運営するケアマネジャー向けコミュニティサイト「ケアマネドットコム」と、CBnewsが運営する医療・介護の総合情報サイト「CBnews」にて実施し、介護側であるケアマネジャー*1(以下「ケアマネ」)と医療関係者*2、それぞれの立場から現状と課題について回答していただきました。

*1 ケアマネ有効回答数:538(「ケアマネジャー」とは、介護が必要な人が適切なサービスを利用できるように支援する専門職)

*2 医療関係者有効回答数:302(内訳:病院勤務医54、在宅医13、看護師68、薬剤師35、医療事務38、事務長・経営者94)

*1 ケアマネ有効回答数:538(「ケアマネジャー」とは、介護が必要な人が適切なサービスを利用できるように支援する専門職)

*2 医療関係者有効回答数:302(内訳:病院勤務医54、在宅医13、看護師68、薬剤師35、医療事務38、事務長・経営者94)

【調査の背景】

厚生労働省社会保障審議会介護保険部会などにおいて、在宅医療・介護の連携等の推進のための意見交換や議論が行われています。2018年度には介護・診療報酬同時改定を控え世間の関心が高まるなか、介護側の立場であるケアマネと医療関係者それぞれに対し、意識の相違点などについて調査しました。

【調査サマリー】

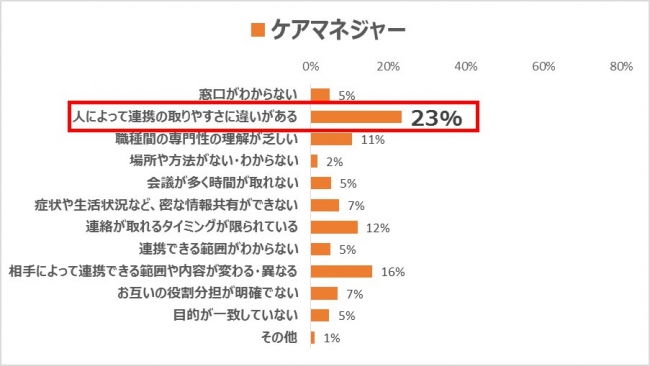

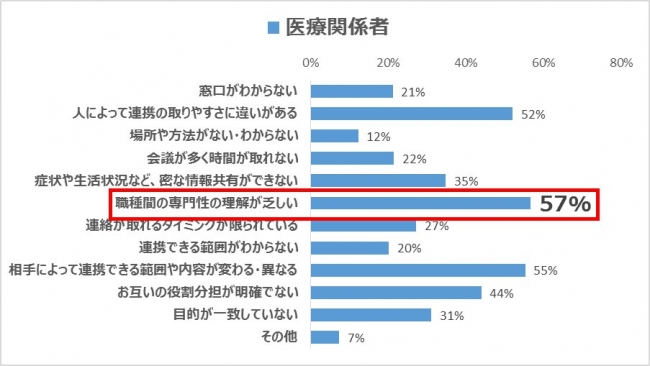

・連携の課題について、ケアマネは「人によって連携の取りやすさに違いがある」、医療関係者は「職種間の専門性の理解が乏しい」が最多となった。介護側と医療側、それぞれの役割や専門性への理解度が人によって異なる可能性と、生活支援優先とする介護側と治療優先とする医療側での立脚点の違いからか、課題認識の差があることがうかがえる

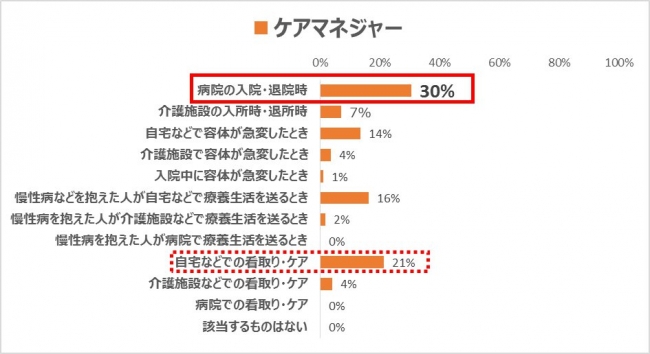

・連携が特に必要と思われる場面は共通して「病院の入院・退院時」。在宅と医療機関を行き来する際には双方が密な連携を必要としている可能性がある

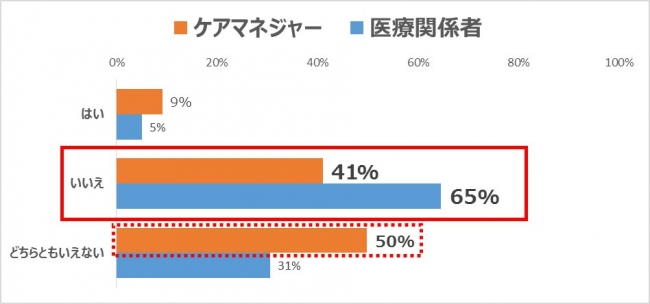

・自治体や業界団体の支援が十分かどうかについて、「はい」と回答した人が少ない点は共通しているものの、ケアマネは「どちらともいえない」、医療関係者は「いいえ」が最多となり意識の違いが見られた。普段接している行政機関が異なるためか、行政に対する期待度の違いがあると思われる

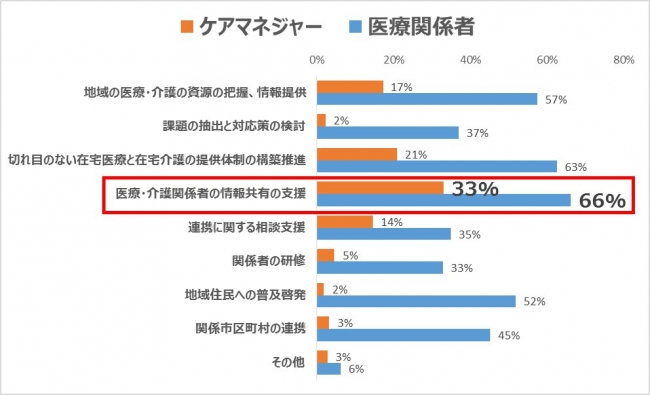

・具体的に望む支援はともに「医療・介護関係者の情報共有の支援」が最多

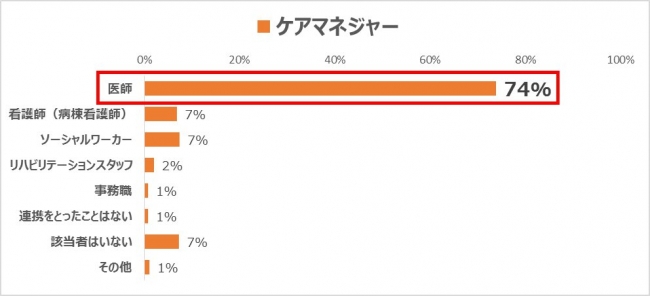

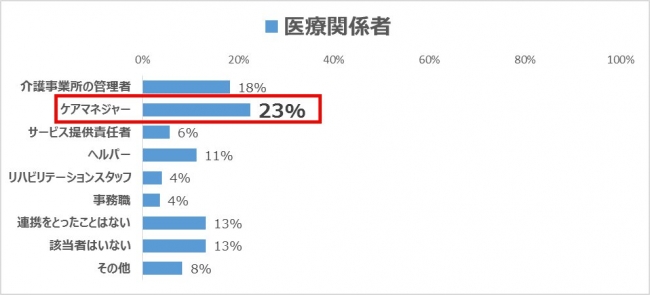

・最も連携が取りにくい相手はケアマネの7割以上が「医師」、医療関係者は「ケアマネジャー」が最多となった。ケアマネの医師に対する苦手意識といった心理的な理由があることもうかがえる

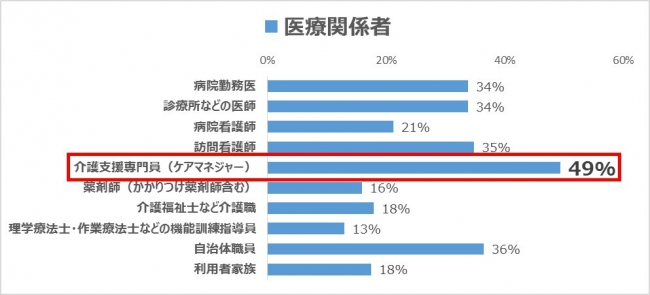

・もっと活躍してほしい職種は、ケアマネは「病院勤務医」、医療関係者は「ケアマネジャー」が最多

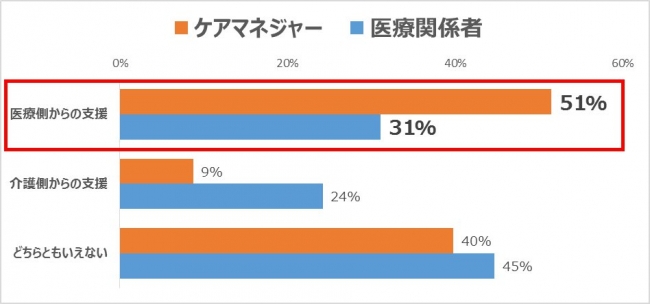

・医療と介護、どちら側からの支援をより期待するかについて、共通して「介護側からの支援」に比べ「医療側からの支援」のほうが多かった。双方が「医療が源流である」と認識している可能性がある

今回の調査により、在宅医療・介護連携に関して、介護側と医療側の双方の意識の違いや課題が浮き彫りとなりました。特に、最も連携が取りにくい相手についてケアマネは「医師」、医療関係者は「ケアマネジャー」と、キーパーソンといえる職業を回答しています。在宅医療・介護連携をより一層推進していくためには、この課題を解決することが重要と思われます。一方で、課題については、介護・医療ともに互いの能力のばらつきに不安を感じていることが共通しており、双方の立脚点を理解し合うことが連携推進に求められていることも明らかとなりました。

【調査概要(抜粋)】

Q1. 在宅医療・介護連携を進める上で、課題と感じていることは何ですか?(複数回答)

調査結果1.ケアマネは「人によって連携の取りやすさに違いがある」が最多となり、医療関係者は半数以上が「職種間の専門性の理解が乏しい」と回答

*3 QOL(Quality Of Life):生活の質。人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送っているか、ということを尺度としてとらえる概念

Q2. 在宅医療・介護連携が特に必要と思われる場面は、どの場面だと思いますか?(複数回答)

調査結果2.ケアマネ、医療関係者ともに「病院の入院・退院時」。次いで多かったのはケアマネが「自宅などでの看取り・ケア」であるのに対し、医療関係者は「介護施設の入所時・退所時」だった

Q3. 在宅医療・介護連携に関して、自治体や業界団体の支援は十分にあると思いますか?

調査結果3.ケアマネの4割、医療関係者の6割が「いいえ」と回答

Q4. 在宅医療・介護連携を進める上で、具体的にどんな支援があればいいと思いますか?(複数回答)

調査結果4.ケアマネ、医療関係者ともに「医療・介護関係者の情報共有の支援」が最多

Q5.医療(または介護)関係者と連携を取る際、どんな相手との関わりが最も連携を取りにくいですか?

調査結果5.ケアマネは圧倒的多数で「医師」、医療関係者は「ケアマネジャー」が最多

Q6. 在宅医療・介護連携を進める上で、もっと活躍してほしいと思う職種は何ですか?(複数回答)

調査結果6.ケアマネは「病院勤務医」、医療関係者は「ケアマネジャー」が最多

Q7.在宅医療・介護連携を進める上で、介護側と医療側、どちらの支援をより期待していますか?

調査結果7.ケアマネ、医療関係者ともに「医療側からの支援」に期待

【調査概要】

・対象:「ケアマネドットコム」に会員登録しているケアマネおよび「CBnews」に会員登録している医療関係者

・期間:ケアマネドットコム 2017年4月19日~4月28日、CBnews 2017年5月8日~5月29日

・方法:インターネット調査

・有効回答数:ケアマネ538名、医療関係者302名

【「ケアマネドットコム」とは】

http://www.care-mane.com/

【「CBnews」とは】

https://www.cbnews.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エス・エム・エス(東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー)

・事業担当 介護経営企画部 竹原(たけはら)

電話:03-6777-1203 E-mail:kaigoprinfo@bm-sms.co.jp

・広報担当 広報グループ 養田(ようだ)

電話:03-6721-2404 E-mail : smsinfo@bm-sms.co.jp

URL:http://www.bm-sms.co.jp/

厚生労働省社会保障審議会介護保険部会などにおいて、在宅医療・介護の連携等の推進のための意見交換や議論が行われています。2018年度には介護・診療報酬同時改定を控え世間の関心が高まるなか、介護側の立場であるケアマネと医療関係者それぞれに対し、意識の相違点などについて調査しました。

【調査サマリー】

・連携の課題について、ケアマネは「人によって連携の取りやすさに違いがある」、医療関係者は「職種間の専門性の理解が乏しい」が最多となった。介護側と医療側、それぞれの役割や専門性への理解度が人によって異なる可能性と、生活支援優先とする介護側と治療優先とする医療側での立脚点の違いからか、課題認識の差があることがうかがえる

・連携が特に必要と思われる場面は共通して「病院の入院・退院時」。在宅と医療機関を行き来する際には双方が密な連携を必要としている可能性がある

・自治体や業界団体の支援が十分かどうかについて、「はい」と回答した人が少ない点は共通しているものの、ケアマネは「どちらともいえない」、医療関係者は「いいえ」が最多となり意識の違いが見られた。普段接している行政機関が異なるためか、行政に対する期待度の違いがあると思われる

・具体的に望む支援はともに「医療・介護関係者の情報共有の支援」が最多

・最も連携が取りにくい相手はケアマネの7割以上が「医師」、医療関係者は「ケアマネジャー」が最多となった。ケアマネの医師に対する苦手意識といった心理的な理由があることもうかがえる

・もっと活躍してほしい職種は、ケアマネは「病院勤務医」、医療関係者は「ケアマネジャー」が最多

・医療と介護、どちら側からの支援をより期待するかについて、共通して「介護側からの支援」に比べ「医療側からの支援」のほうが多かった。双方が「医療が源流である」と認識している可能性がある

今回の調査により、在宅医療・介護連携に関して、介護側と医療側の双方の意識の違いや課題が浮き彫りとなりました。特に、最も連携が取りにくい相手についてケアマネは「医師」、医療関係者は「ケアマネジャー」と、キーパーソンといえる職業を回答しています。在宅医療・介護連携をより一層推進していくためには、この課題を解決することが重要と思われます。一方で、課題については、介護・医療ともに互いの能力のばらつきに不安を感じていることが共通しており、双方の立脚点を理解し合うことが連携推進に求められていることも明らかとなりました。

【調査概要(抜粋)】

Q1. 在宅医療・介護連携を進める上で、課題と感じていることは何ですか?(複数回答)

調査結果1.ケアマネは「人によって連携の取りやすさに違いがある」が最多となり、医療関係者は半数以上が「職種間の専門性の理解が乏しい」と回答

*3 QOL(Quality Of Life):生活の質。人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送っているか、ということを尺度としてとらえる概念

Q2. 在宅医療・介護連携が特に必要と思われる場面は、どの場面だと思いますか?(複数回答)

調査結果2.ケアマネ、医療関係者ともに「病院の入院・退院時」。次いで多かったのはケアマネが「自宅などでの看取り・ケア」であるのに対し、医療関係者は「介護施設の入所時・退所時」だった

Q3. 在宅医療・介護連携に関して、自治体や業界団体の支援は十分にあると思いますか?

調査結果3.ケアマネの4割、医療関係者の6割が「いいえ」と回答

Q4. 在宅医療・介護連携を進める上で、具体的にどんな支援があればいいと思いますか?(複数回答)

調査結果4.ケアマネ、医療関係者ともに「医療・介護関係者の情報共有の支援」が最多

Q5.医療(または介護)関係者と連携を取る際、どんな相手との関わりが最も連携を取りにくいですか?

調査結果5.ケアマネは圧倒的多数で「医師」、医療関係者は「ケアマネジャー」が最多

Q6. 在宅医療・介護連携を進める上で、もっと活躍してほしいと思う職種は何ですか?(複数回答)

調査結果6.ケアマネは「病院勤務医」、医療関係者は「ケアマネジャー」が最多

Q7.在宅医療・介護連携を進める上で、介護側と医療側、どちらの支援をより期待していますか?

調査結果7.ケアマネ、医療関係者ともに「医療側からの支援」に期待

【調査概要】

・対象:「ケアマネドットコム」に会員登録しているケアマネおよび「CBnews」に会員登録している医療関係者

・期間:ケアマネドットコム 2017年4月19日~4月28日、CBnews 2017年5月8日~5月29日

・方法:インターネット調査

・有効回答数:ケアマネ538名、医療関係者302名

【「ケアマネドットコム」とは】

http://www.care-mane.com/

【「CBnews」とは】

https://www.cbnews.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エス・エム・エス(東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー)

・事業担当 介護経営企画部 竹原(たけはら)

電話:03-6777-1203 E-mail:kaigoprinfo@bm-sms.co.jp

・広報担当 広報グループ 養田(ようだ)

電話:03-6721-2404 E-mail : smsinfo@bm-sms.co.jp

URL:http://www.bm-sms.co.jp/

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 医療・病院福祉・介護・リハビリ

- ダウンロード