Job総研による『2023年 働く環境の実態調査』を実施 ブラックな労働環境からの脱出 経験者の7割は転職で改善

〜 20代の6割が”ゆるすぎる労働環境”に嫌気 厳しさ求め転職 〜

【働く環境の実態】

働き方改革が進む近年、いわゆるブラック企業と言われる環境は「長時間労働・低賃金・ハラスメント・高離職率」など他にも多数挙げられますが、その実態は減少傾向にあります。一方昨今ではゆるすぎるホワイト企業が増加し、そのゆるさが原因で離職するケースがあると言われています。

実際にブラックな環境やゆるすぎるホワイトな環境は離職率とどのような因果関係があるのでしょうか。また、それは業界や職種によってどのような差が見られるのでしょうか。Job総研では682人の社会人男女を対象に、ブラック企業での勤務経験有無やその具体的な内容及び、それによる転職経験の有無や、転職で環境は改善したか、またゆるすぎる環境での勤務経験とそれによる転職経験の有無、さらに働く環境でブラックまたはホワイトを連想する職種などを調査した「2023年 今年のコロナ意識調査」を実施しました。

| 【調査概要】 調査対象者 :全国 / 男女 / 20~50代 調査条件 :1年以内~10年以上勤務している社会人 20人~1000人以上規模の会社に所属 調査期間 :2022年12月28日~2023年1月4日 有効回答数 :682人 調査方法 :インターネット調査 |

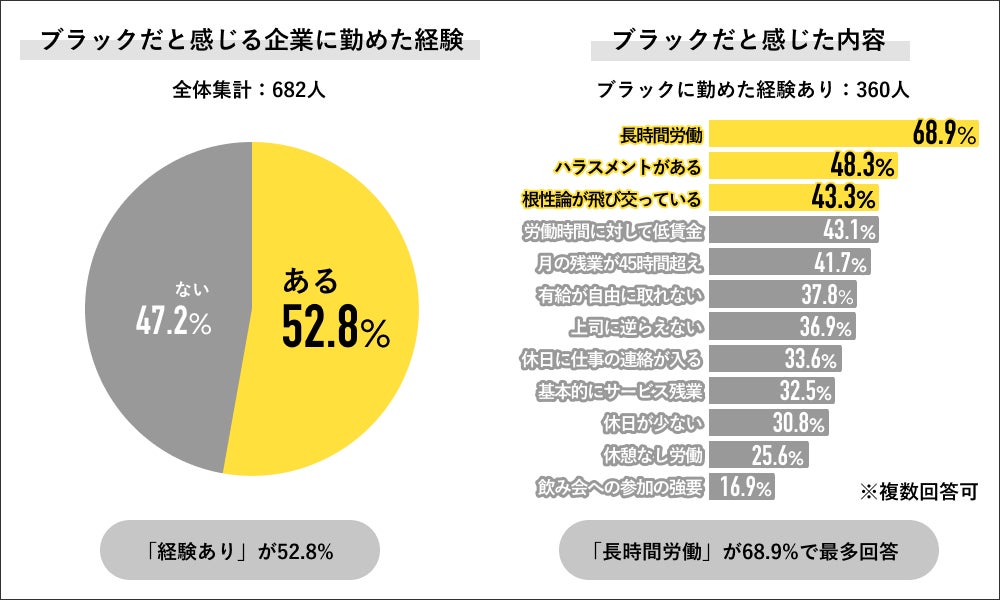

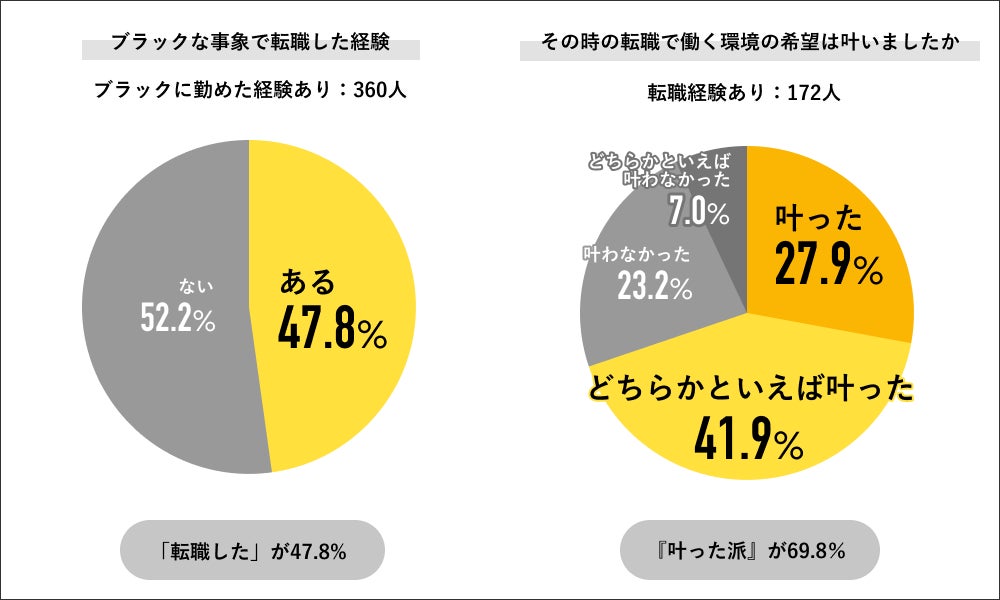

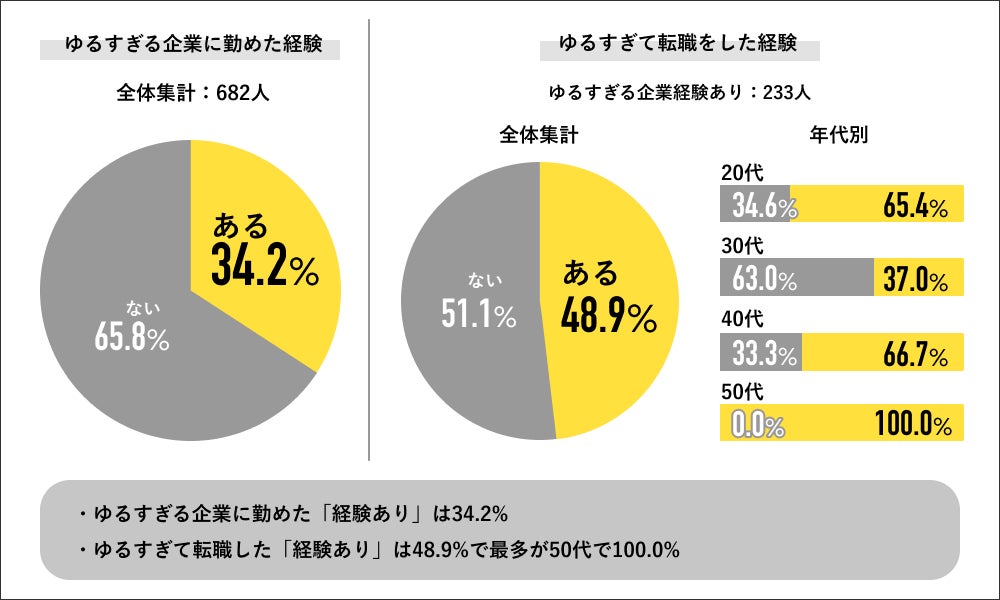

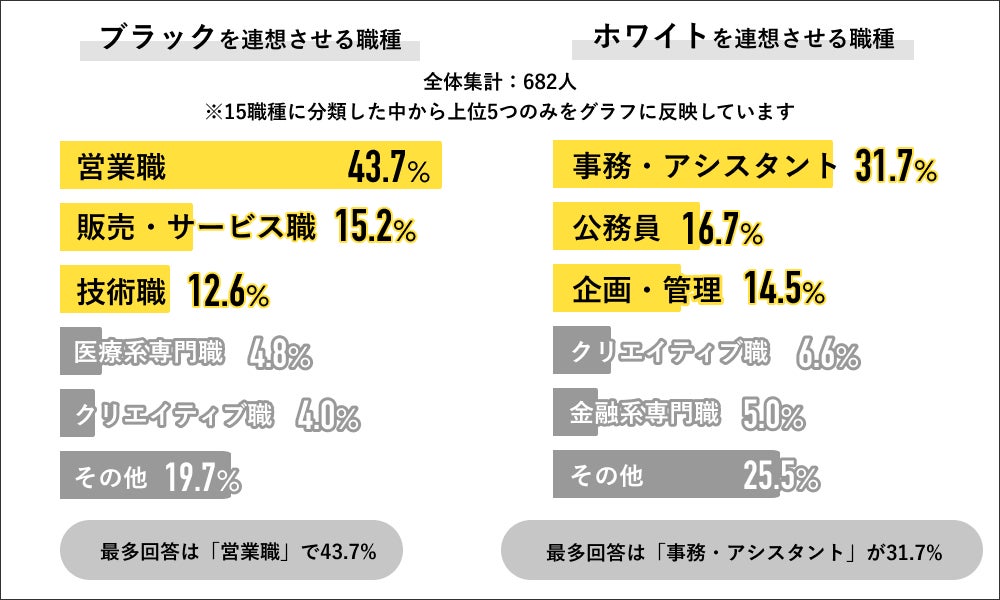

| 【TOPICS】 ・全体の52.8%が「ブラック企業に務めた経験あり」を回答 内容は「長時間勤務」が68.9%で最多 ・「ブラックな環境が原因で転職した経験あり」47.8%に対して「転職で環境が改善された」が69.8% ・「ゆるすぎる企業に務めた経験あり」34.2%中、「ゆるすぎる環境が原因で転職をした」は48.9% ・ブラックな環境を連装させる職種は「営業職」が最多回答で43.7% ・ホワイトな環境を連装させる職種は「事務・アススタント」が最多回答で31.7% |

これまでのキャリアでブラック企業と感じる企業に務めた経験有無を聞くと、52.8%が「経験あり」と回答し、「経験なし」は47.2%でした。経験ありと回答した360人にブラックだと感じた内容を聞くと、「長時間労働」が68.9%で最多回答になり、次いで「ハラスメントがある」が48.3%、「根性論が飛び交っている」が43.3%で上位3つの回答結果になりました。最も少ない回答だったのは16.9%の「飲み会への参加強要」でした。

【ブラックな環境からの転職について】

ブラック企業での勤務経験者360人に、ブラックな事象が原因での転職経験有無を聞くと、47.8%が「経験あり」と回答し、「経験なし」が52.2%で過半数を超える結果になりました。

また、ブラックな事象での転職経験ありと回答した172人に、その転職によって環境の希望は叶ったかを聞くと、「叶った」27.9%と「どちらかといえば叶った」41.9%を合算した69.8%が”叶った派”の回答をしました。”叶わなかった派”の回答は30.2%で、内訳は「叶わなかった」23.2%、「どちらかといえば叶わなかった」7.0%でした。

【ブラックだと感じる具体的な内容】

具体的にどんな事でブラックだと感じたかを記述回答で聞いたものを下記にまとめました

| ・有給休暇を取得することが「悪」な雰囲気があり、誰も取得していない ・ハラスメント的な言動が日常底にあり、相談できる環境がないため耐えるしかない ・残業しないと終わらない業務量があり、土日も勤務せざるを得ないため離職者が絶えない ・人事評価はあってないようなもので、イエスマンで上司の好き嫌いが反映される ・高圧的で周りをイエスマンに変える為、誰も何も口出しできず反対の意見を言えない |

※上記5つと同様のコメントが特に多く寄せられました

【ゆるすぎる企業の経験と転職有無】

これまでのキャリアで働く環境がゆるすぎると感じる企業に務めた経験有無を聞くと、全体の34.2%が「経験あり」と回答し、「経験なし」と回答したのは65.8%でした。

また「経験あり」と回答した233人に、ゆるすぎる環境がきっかけで転職をした経験の有無を聞くと、48.9%が「経験あり」と回答し、「経験なし」と回答したのは51.1%でした。これを年代別で見ていくと、ゆるすぎる環境が原因で転職をしたのは50代が100%で最多回答になり、次いで40代が66.7%、20代が65.4%、30代が37.0%という結果になりました。

【ゆるすぎと感じた具体的な内要】

具体的にどんな事がゆるすぎと感じて転職をしたかについて記述回答で聞いたものを下記にまとめました

| ・サークル感覚で遅刻や欠勤が日常的にありそれを叱る文化もなく仕事は楽すぎる ・業務量が極端に少なくて暇な時間が多く、自身の成長スピードに不安を感じた ・会議は基本的に雑談をして終わることが多く、真剣な議題がないのでダラダラと進む ・目標管理などが特にされていないので、基本的に業務への評価をされない ・仕事が楽すぎでスキルが身に付かず、昇格昇級基準がないため給料が上がらない ・誰でもできる仕事内容なのでスキル向上ややりがいを見出せない |

※上記6つと同様のコメントが特に多く寄せられました

【ブラック・ホワイトを連想する職種】

ブラックな労働環境を連想させる職種について聞くと、「営業職」が全体の43.7%で最多回答になり、次いで「販売・サービス職」が15.2%、「技術職」が12.6%「医療専門職」が4.8%「クリエイティブ職」が4.0%で上位5つの回答になりました。また、ホワイトな労働環境を連勝させる職種では「事務・アシスタント」が31.7%で最多回答になり、次いで「公務員」が16.7%、「企画・管理」が14.5%、「クリエイティブ職」が6.6%、「金融系専門職」が5.0%で上位5つの回答でした。

※5位以下の職種やブラック・ホワイトを連想させる業種など、更に詳細な集計データは別紙の「2023年 働く環境の実態調査 報告書」をご参照ください(※2)

【回答者コメント】

ブラックな環境やゆるすぎる環境への是非に関するコメントが顕著に見られました

| ・ブラックな環境に対する捉え方が世代別で少し違う気がする ・ブラック企業は減っていると思うけど、まだまだたくさん存在しているのも事実 ・ブラックも良くないが、ゆるすぎも良くないので程よい厳しさは必要だと思う ・ゆるすぎる環境になれてしまって、転職後にその会社で適応できるか不安 ・業界や職種によって働く環境はある程度決まる気がするので仕事に何を重視するかが重要 |

※更に詳細な集計データは別紙の「2023年 働く環境の実態調査 報告書」をご参照ください(※2)

【調査まとめ】

今回実施した「2023年 働く環境の実態調査」では、全体の半数を超える5割超がブラック企業に勤めた経験があると回答しました。その内の5割弱がブラックな環境が原因で転職をした経験があることがわかりました。ブラックな環境に嫌気がさし転職をした回答者が、その転職で自身の希望する働く環境が叶ったと回答したのは7割になり、働く環境の改善には転職が非常に有効な選択肢になることがわかります。

ブラックな環境だと感じる事については「長時間労働」が7割で最多回答になり、その他「ハラスメントがある」や「根性論が飛び交っている」という回答が上位を締める結果になりました。この集計結果から、長時間労働やハラスメントがある企業は未だ存在し、それが原因で離職者を増やしているということがわかります。上位以外でも「月の残業が45時間を超えている」や「長時間労働低賃金」、また「有給が取れない」「上司に逆らえない」なども回答が多い結果になりました。

またブラックとは真逆のゆるすぎる企業に勤めた経験では、3割超が経験ありと回答し、それが原因で転職をしたのは半数の5割弱という結果になりました。緩すぎると感じる具体的な内容では、業務量が極端に少ないことや、仕事が楽すぎるなど同様の意見が顕著で、自身のスキル向上が見込めないことで転職に踏み切っているケースが多いようです。

昨今ハラスメントや長時間労働などブラックな環境にメスが入り、政府が掲げる働き方改革が進む一方、ゆるすぎる環境に不満を持つケースも出てきています。特に20代においても緩すぎる環境を嫌うケースが顕著な結果が出ましたが、あくまで個人の価値観が大きく影響することが前提となります。働き方にも選択肢が多様に存在している昨今において、自身の価値観によって働く環境選びを今一度見直してみるのも良いかもしれません。

ライボでは今後も就職・転職・働き方などに関連する様々な調査を実施し、リアルで透明度の高い情報を発信することで個が活躍する社会の実現を目指してまいります。

株式会社ライボ 経営企画室

広報グループ長 兼「Job総研室長」 堀 雅一(ほり まさかず)

2021年にJob総研を立ち上げ、その後”働く社会人や就活生”を中心に様々な観点から意識や行動などについて調査研究を実施。市場の現状と未来を分析し、社会へ発信することで働く社会人や就活生の選択機会に貢献する事を目的としている。

またJob総研の調査をもとに各大学で「キャリア設計」の授業を実施する他、多くのメディアでキャリアや働き方など社会との関連などを解説している

※取材についてのお問い合わせはプレスリリース最下部にある連絡先からお願いします

【(※2)2023年 働く環境の実態調査 報告書】

報告書では同調査の属性や回答結果をより詳細にご確認いただけます

https://job-q.me/articles/14729

【(※1)Job総研について】

Job総研は就職・転職やキャリア全般に関する研究や各種調査の実施により、市場の現状と未来を分析し、社会へ発信することで就転職関連市場に貢献する事を目的とし立ち上げられました。

就職・転職・働き方・ランキング・働く女性など多数のジャンルで信頼できる情報を発信していくことにより、就転職活動に役立てていただくことや、キャリアに関する不安や悩みを解決する一助として”個が活躍する社会により良い選択の機会”を提供し就転職市場に貢献してまいります。

【JobQについて】

「あなたが知りたい”働く”は誰かが知っている」をコンセプトに運営するJobQの累計登録者数は40万人を超え、キャリアや転職に関する情報交換と相談ができるサービスです。具体的な企業名を検索して、現役社員や元社員による口コミだけではなく、仕事全般に関する悩みや就職・転職への不安など漠然とした内容も含まれ、匿名によるユーザ同士でコミュニケーションを取りながら、より良い選択をつくる場になっています。

■JobQ”労働環境”に関するQ&A

https://job-q.me/tags/1409

【会社概要】

会社名 :株式会社ライボ

設立 :2015年2月3日

代表取締役 :小谷 匠

所在地 :〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目19-9第一暁ビル3階

事業内容 :キャリアや転職に特化した匿名相談サービス「JobQ」の企画・開発・運営

グループ会社 :2019年3月1日 パーソルキャリア株式会社にグループイン

ホームページ :https://laibo.jp/

JobQ :https://job-q.me/

【報道関係者様お問い合わせ先】

株式会社ライボ 広報担当:堀 雅一

Tel :03-6416-1760

Fax :03-6416-0503

携帯直通 :080-4193-1810

Mail :masakazu.hori@laibo.jp

問い合わせフォーム:https://laibo.jp/contact_press/

※現在主にテレワークの勤務形態をとっておりますので、誠に勝手ながらお問い合わせは携帯直通かメール及び問い合わせフォームよりお願い致します

【プレスリリース原稿】

https://prtimes.jp/a/?f=d13597-20230113-dc4ec772060d95292d3a82198cf9b8e9.pdf

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像