東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所 共同研究プロジェクト 「子どもの生活と学びに関する親子調査2021」結果速報 3年間で「勉強する気持ちがわかない」が半数以上に 学習意欲は低下傾向

~ “学習方法の理解”や“授業の楽しさ”が意欲向上のカギ ~

子育てや教育にかかわる多くの方々に子どものより良い学びのあり方を考える資料としてご活用いただきたく、本プロジェクトの分析結果をご報告します。

※データは小学4年生から高校3年生のもの(子ども自身による回答結果)

調査の主な結果は、以下の通りです。

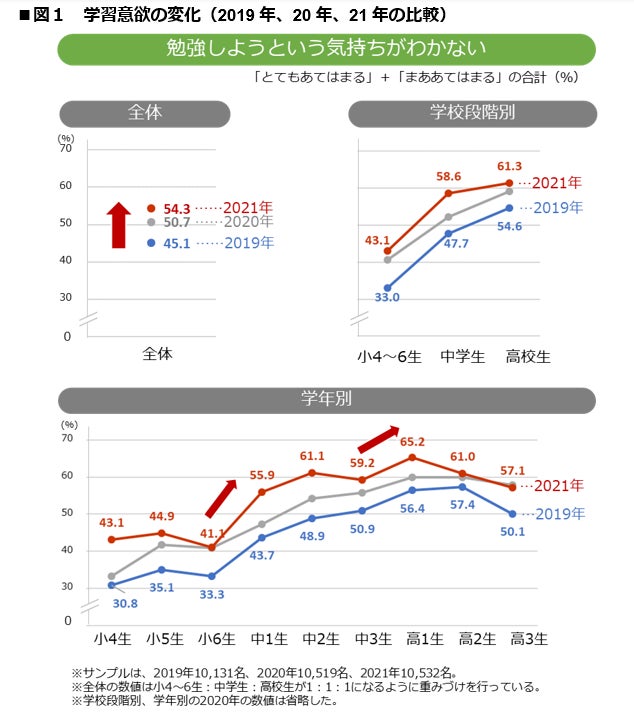

1.「勉強しようという気持ちがわかない」が、この3年間で増加しました

◆「勉強しようという気持ちがわかない」に対する肯定率(とてもあてはまる+まああてはまる)は2019年から21年にかけて増加し、「当てはまる」という子どもが半数を超えました。学習意欲が低下傾向にあります。

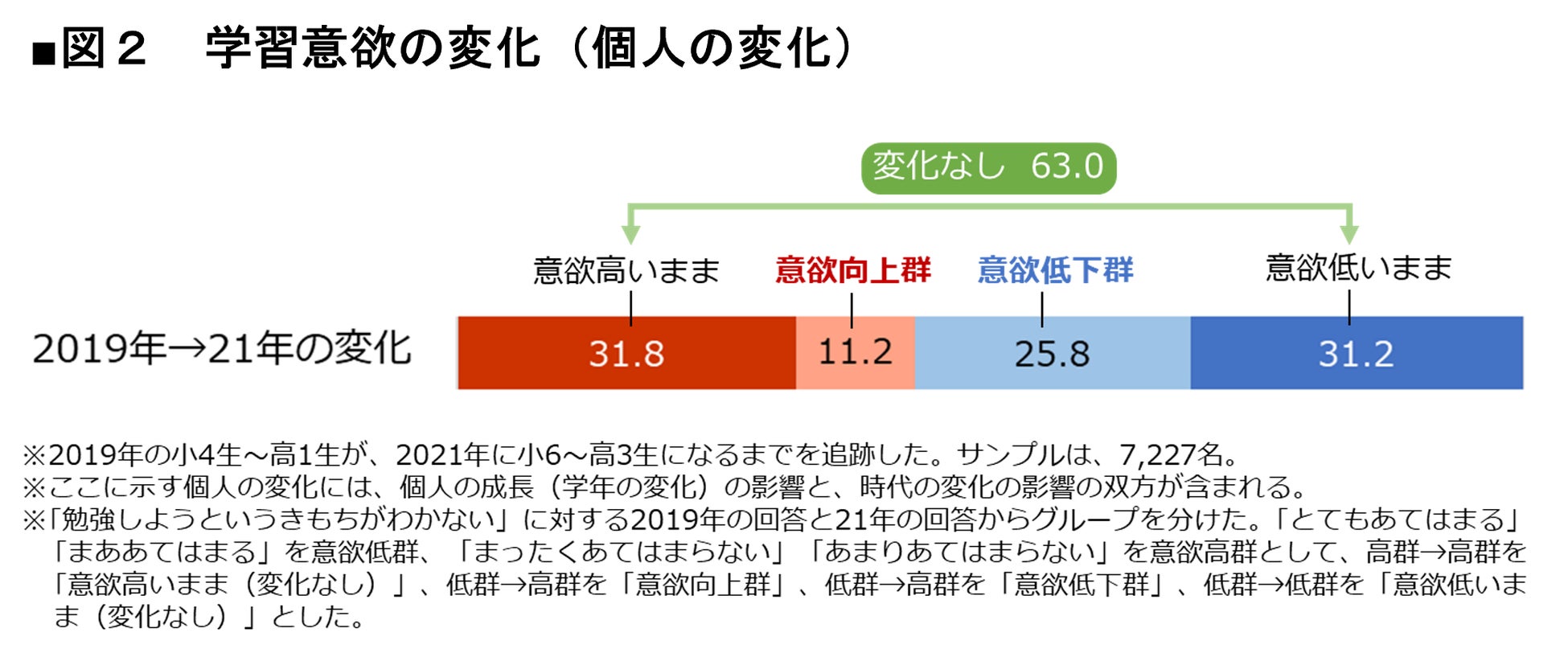

2.3年間で学習意欲が向上した子は11.2%、低下した子は25.8%です

◆同じ子どもの変化に注目すると、2019年から21年の3年間で学習意欲が向上した子ども(意欲向上群)は11.2%、低下した子ども(意欲低下群)は25.8%でした。

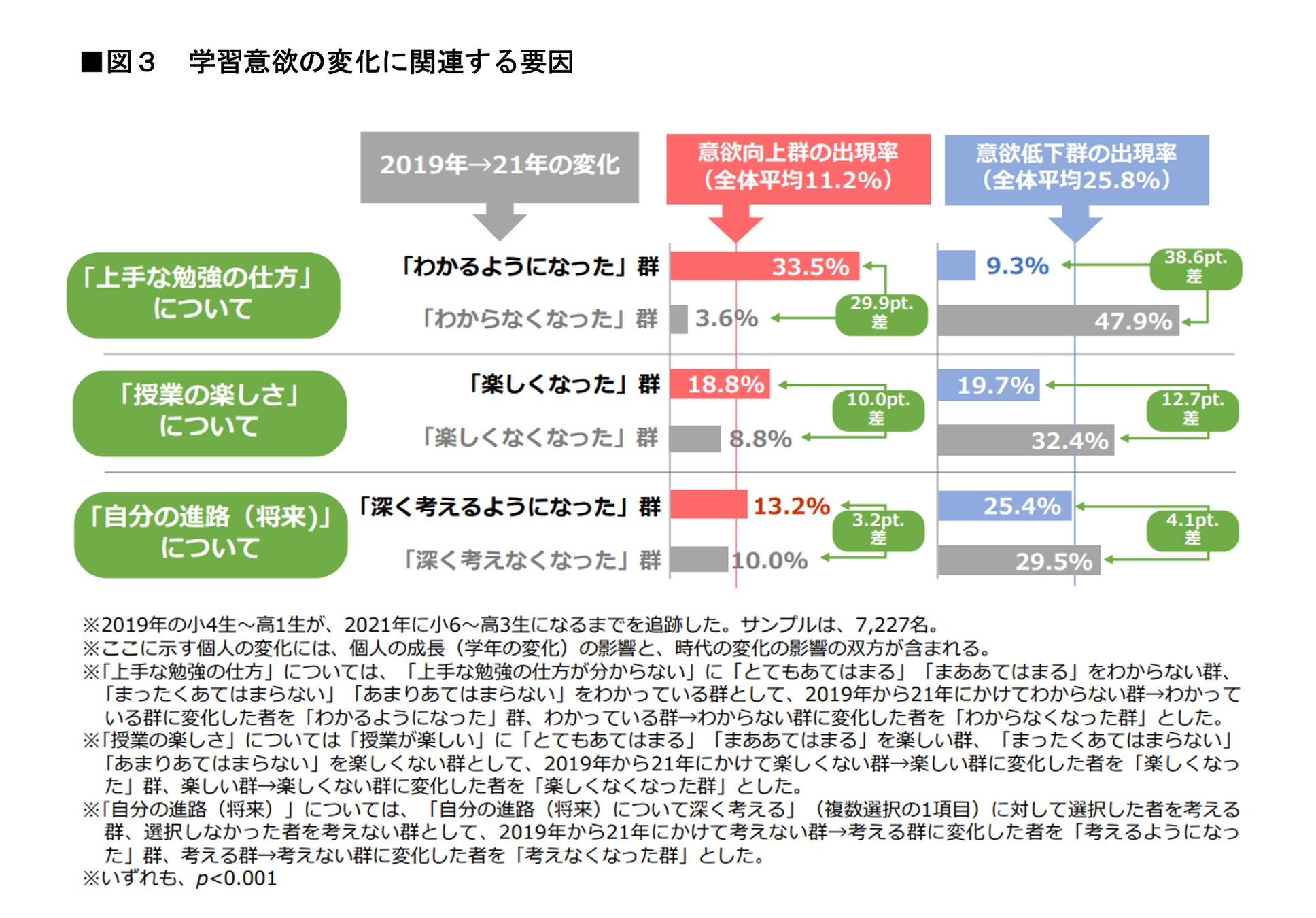

3.意欲の変化に“学習方法の理解”や“授業の楽しさ”が関連していました

◆意欲の変化と関連する要因を分析したところ、学習方法の理解や授業の楽しさ、進路(将来)を深く考える経験などの変化が関連していることがわかりました。

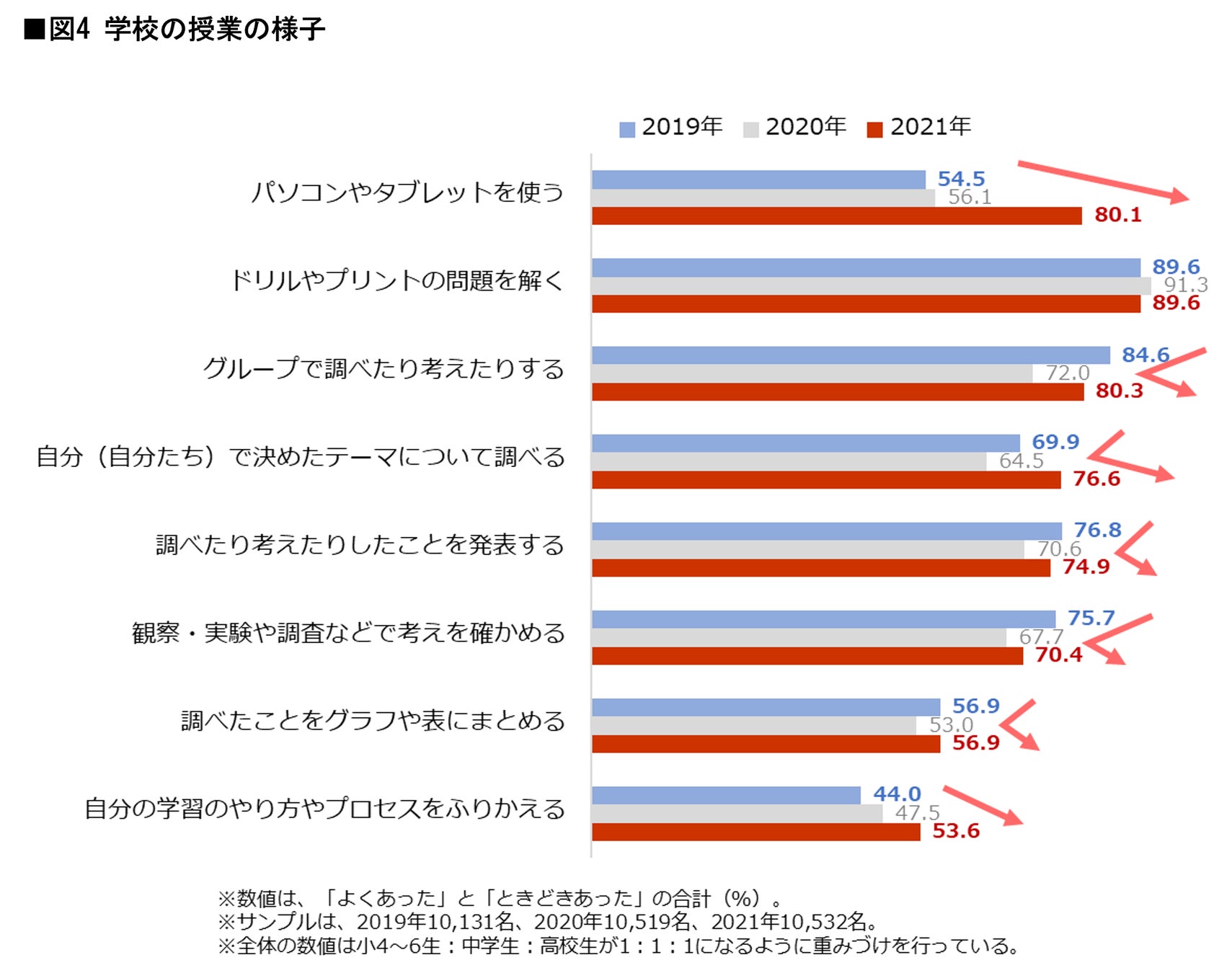

4.授業ではデジタル機器の利用が増え、探究的な学びが回復しています

◆授業形態については、「パソコンやタブレットを使う」が2020年→21年にかけて大きく増加したほか、20年に落ち込んでいた「グループで調べたり考えたりする」「テーマについて調べる」などの授業形態が回復しつつあります。

【調査結果】

1.「勉強しようという気持ちがわかない」が、この3年間で増加しました

◆「勉強しようという気持ちがわかない」に対する肯定率(とてもあてはまる+まああてはまる)は2019年から21年にかけて増加し、「あてはまる」という子どもが半数を超えました。学習意欲が低下傾向にあります。

●学校段階別にみると、数値は学校段階が上がるほど高まり、小学生は4割、中学・高校生は6割が「勉強しようという気持ちがわかない」を肯定しています。3年間の変化では、小4~6生が10.1ポイント増、中学生が10.9ポイント増、高校生が6.7ポイント増と、いずれの学校段階でも増加していました。

●学年別では、中1生、中2生、高1生で増加幅が大きい傾向がありました。これに対して、小6生、中3生、高2 生、高3生は、増加幅が比較的小さいことがわかりました。入学から間もない学年で学習意欲の低下が著しく、小6生→中1生(14.8ポイント増)、中3生→高1生(6.0ポイント増)の変化が大きい様子がみられます。

2.3年間で学習意欲が向上した子は11.2%、低下した子は25.8%です

◆同じ子どもの変化に注目すると、2019年から21年の3年間で学習意欲が向上した子ども(意欲向上群)は11.2%、低下した子ども(意欲低下群)は25.8%、変化がなかった子どもは63.0%でした。

●しかし、すべての子どもが意欲を低下させていくわけではなく、「意欲向上群」は1割程度います。また、意欲が変わらない子どもは約6割ですが、そのなかに意欲を高いまま維持し続ける子どもが3割程度います。

3.意欲の変化に“学習方法の理解”や“授業の楽しさ”が関連していました

◆意欲の変化と関連する要因を分析したところ、学習方法の理解や授業の楽しさ、進路(将来)を深く考える経験などの変化が関連していることがわかりました。

●同様に、「授業が楽しい」について「楽しくなった」群と「楽しくなくなった」群、「自分の進路(将来)」について深く「考えるようになった」群と「考えなくなった」群の間にも、意欲向上群、意欲低下群の出現率に差がみられました。

●とくに、上手な勉強の仕方について理解できるようになること、授業が楽しいと感じられるようになることが、意欲の向上と強く関連していることがわかります。

4.授業ではデジタル機器の利用が増え、探究的な学びが回復しています

◆授業形態については、「パソコンやタブレットを使う」が2020年→21年にかけて大きく増加したほか、20年に落ち込んでいた「グループで調べたり考えたりする」「テーマについて調べる」などの授業形態が回復しつつあります。

●学校の授業の様子について「パソコンやタブレットを使う」が大きく伸びました。

●「グループで調べたり考えたりする」「自分(自分たち)で決めたテーマについて調べる」「調べたり考えたりしたことを発表する」「観察・実験や調査などで考えを確かめる」「調べたことをグラフや表にまとめる」といった探究的な活動は、2019年から20年にかけていったん落ち込みましたが、21年には回復しました。●こうした授業の変化と意欲の変化の関連をみたところ、明確な関連はありませんでした(プラスでもマイナスでもありません)。

【まとめと考察】

2019年から21年の間に、子どもの学習意欲が低下する傾向がみられました。「勉強する気持ちがわかない」を肯定する子ども(小4生から高3生)は、19年は45.1%でしたが21年に54.3%となり、半数を超えました(「とてもあてはまる」と「まああてはまる」の合計)。学年別にみると、入学から間もない学年で意欲低下が顕著に表れており、コロナ禍の影響が推測されます。

学習意欲は、同じ子どもの中でも変化しています。2019年から21年にかけての個人の変化(2019年の小4生から高1生の追跡)をみると、意欲が高いまま(31.8%)、低いまま(31.2%)の子どもがいる一方で、意欲が向上した子ども(意欲向上群)が11.2%、低下した子ども(意欲低下群)が25.8%いました。学習意欲は、経年でも低下していますが、学年が上がるにしたがって下がる傾向もあります。しかし、一律に下がるのではなく、高い意欲を維持したり、低かった意欲を上げたりする子どもも一定の割合で存在します。

この学習意欲の向上・低下にどのような要因が関わっているのかを分析したところ、「上手な勉強の仕方がわかる」「授業が楽しい」「自分の進路(将来)について深く考える」などの要因と関連がみられました。いずれも、3年間で肯定的な変化(勉強の仕方がわかるようになった、授業が楽しくなった、進路について深く考えるようになった)をした子どもほど、否定的な変化をした子どもに比べて意欲向上群の出現率が高く、意欲低下群の出現率が低いことがわかりました。

さらに、この3年間の変化として、学校の授業における学習活動が回復傾向にありました。授業での活動をたずねたところ、「パソコンやタブレットを使う」が大きく増加したほか、「グループで調べたり考えたりする」「自分(自分たち)で決めたテーマについて調べる」「調べたり考えたりしたことを発表する」といった探究的な活動が回復しています。学校がコロナ禍という困難な環境にあっても子どもたちの成長を支え、新しい学習指導要領の理念をいかに実現させるかに努力してきた成果の表われだと考えられます。ただし、こうした授業の変化は学習意欲の変化とは明確な関連がありませんでした(プラスでもマイナスでもありません)。単に授業の形態を変えるだけでなく、子ども自身が学び方を身につけたり、関心・意欲が高まるような授業を受けたり、自分の将来を深く考えるといった「学びの本質」にかかわる働きかけが重要だと考えられます。

コロナ禍は3年目に入り、まだ学習活動が制限される状況が続きます。本調査のデータでも、学校行事や部活動が減り、家庭や地域における学びの機会が減る様子が現われています。また、減少した機会を補える地域・学校・家庭とそうでない地域・学校・家庭の間で、学びの格差も拡大しています。そのような困難が続くなかでも、すべての子どもが「学びの本質」を実現するためにどうすればよいかが問われていると考えます。本プロジェクトでは、継続して学びや環境の変化と子どもたちへの影響を追い続ける予定です。

【調査概要】

名称:「子どもの生活と学びに関する親子調査2019-2021」(第5-7回、Wave5-7)

調査テーマ :

【子ども調査】 子どもの生活と学習に関する意識と実態

【保護者調査】 保護者の子育て・教育に対する意識と実態 ※小1~3生は保護者のみ実施

調査期間:各年7~9月

調査方法:郵送による自記式質問紙調査、2021年のみ一部web調査

調査対象: 全国の小学1年生~高校3年生の子どもとその保護者(小学1~3年生は保護者のみ回答)

*本研究プロジェクトの調査モニター対象。

調査項目:

●子ども調査

起床・就寝時刻/生活時間/生活習慣/お手伝い/遊び場/1年間の経験/メディア利用/アルバイト/学校生活/勉強の好き嫌い/文系か理系か/ 学習時間/好きな教科や時間/部活動/習い事/学習塾/進学・留学への意識/成績の自己評価/保護者との会話/保護者とのかかわり/友だち・先生・祖父母・近所の人などとのかかわり/ 学習・思考・行動・人間関係の得意・苦手/自信/社会への関心/将来の目標/なりたい職業 など

●保護者調査

子どもとのかかわり/大切さを伝えていること/家庭での約束やルール/習い事/学習塾/教育費/子育てや教育の情報源/おこづかい/読み聞かせ/教育観/悩みや気がかり/進学への意識/ 保護者自身のふだんの生活(趣味、社会活動など)/保護者自身の自立度など/教育や日本社会への意識など

※上記以外に、子どもの属性、保護者の属性に関する項目を尋ねている。

※小学1~3年生は、子どもの項目の一部を保護者が回答している。

「子どもの生活と学び」研究プロジェクト、および本調査企画・分析メンバー:

●プロジェクト代表者

佐藤 香(東京大学教授)、谷山 和成(ベネッセ教育総合研究所所長)

●プロジェクトメンバー

耳塚 寛明(青山学院大学特任教授)、秋田 喜代美(学習院大学教授)、松下 佳代(京都大学教授)、石田 浩(東京大学特別教授)、藤原 翔(東京大学准教授)、大﨑 裕子(立教大学特任准教授)、木村 治生(ベネッセ教育総合研究所主席研究員)、高岡 純子(ベネッセ教育総合研究所主席研究員)、岡部 悟志(ベネッセ教育総合研究所主任研究員)、松本 留奈(ベネッセ教育総合研究所研究員)、朝永 昌孝(ベネッセ教育総合研究所研究員)、野﨑 友花(ベネッセ教育総合研究所研究員)、渡邉 未央(ベネッセ教育総合研究所スタッフ)

●調査票検討・調査基盤の持続性ワーキンググループメンバー

須藤 康介(明星大学准教授)、小野田 亮介(山梨大学大学院准教授)、山口 泰史(帝京大学助教)

本文書で使用している百分率(%)は、各項目の算出方法に沿って出した値の小数点第2位を四捨五入して表示しています。その結果、数値の和が100にならない場合があります。

※ウェイトバック集計について小4~高3生の全体値は、小4~6生、中学生、高校生が1:1:1の構成比になるようデータに重み付けして集計を行っています。

【詳しいデータのご紹介】

本資料と調査結果をまとめた「速報版(レポート)」をダウンロードできます。

ここに紹介した以外のデータや学校段階別のデータはこちらをご覧ください。

https://berd.benesse.jp/shotouchutou/research/detail1.php?id=5703

●中学生と高校生に実施した調査結果も公開しています。

※10名によるコロナ禍の影響についての分析結果。格差についても言及。

https://berd.benesse.jp/shotouchutou/research/detail1.php?id=5738

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 学習塾・予備校・通信教育

- ダウンロード

- プレスリリース素材

このプレスリリース内で使われている画像ファイルがダウンロードできます