「第4回大学生の学習・生活実態調査」結果速報 2020年度入学生の4割が「成長実感」ない 友人が多い学生ほど「成長」を実感しているが、友人数は減少傾向

株式会社ベネッセコーポレーション(本社:岡山市、代表取締役社長:小林 仁)の社内シンクタンクであるベネッセ教育総合研究所は、2021 年12 月に、全国の大学 1~4 年生 4,124 人を対象に「第4回大学生の学習・生活実態調査」を実施しました。

本調査は、2008 年以来 4~5 年おきに実施しており、13年間にわたる大学生の学習・生活の実態、行動や意識の変化をとらえることができます。調査内容は高校時代の学習や大学入学後の生活と学習の様子、人間関係、留学、就職、学びに対する意識や将来観・社会観など多岐にわたります。大規模に大学生の変化を追うことができる貴重な調査であり、大学生の回答から大学教育改革の進展の様子やデジタル化などの社会の変化が若者に与える影響を推察することができます。また、今回は、コロナ禍の中での調査ということもあり、パンデミックに伴う遠隔教育の拡大や友人との交流の制限などの影響が浮き彫りになりました。その中でも大学生の「成長実感」と「友人関係」に注目して、データをご紹介します。

「成長実感」と「友人関係」に関する主なデータは、以下の通りです。

1.「成長実感」について「実感しない」学生は2020年度入学生で高く、4割

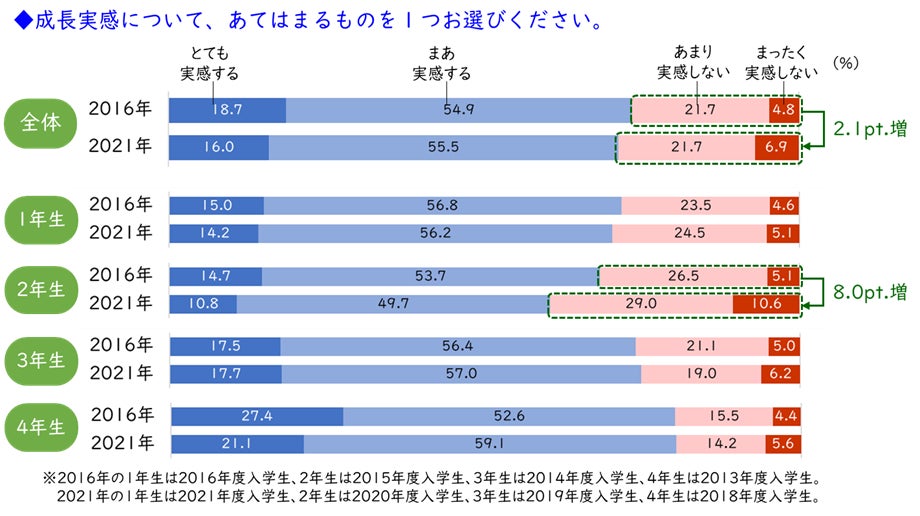

◆大学生活における「成長実感」について「実感しない」(2016年→21年の変化)

・大学生全体26.5%→28.6%(2.1pt.増)、2020年度入学生31.6%→39.6%(8.0pt.増)

※2020年度入学生は、2016年調査の同学年(2015年度入学生)のデータと比較

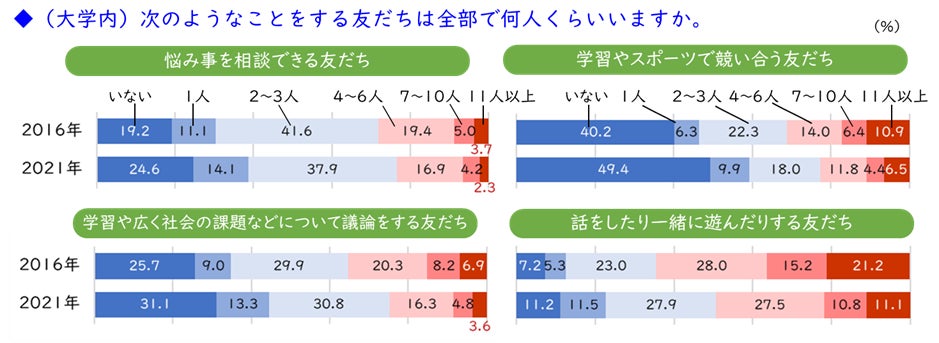

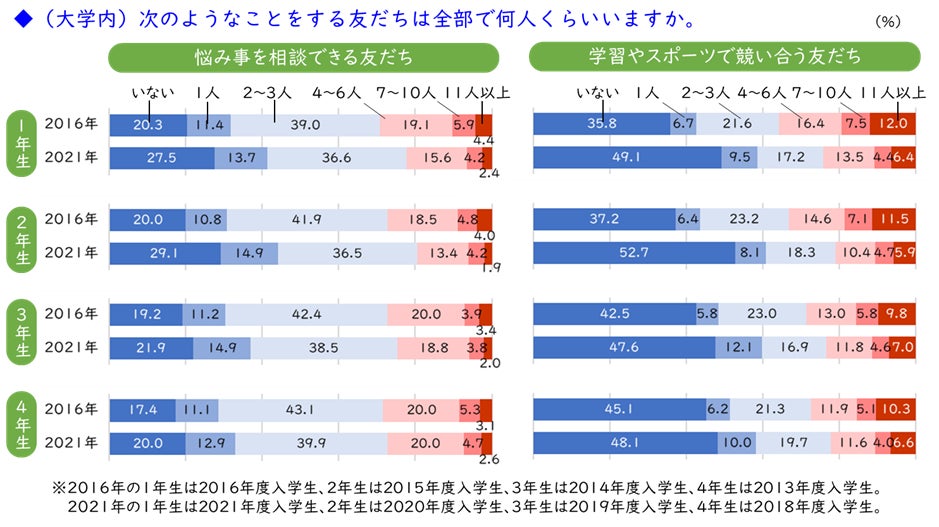

2.「友だちがいない」割合が5年間で増加し、とくに2020年度入学生で顕著

◆「悩み事を相談できる友だち」が「いない」(2016年→21年の変化)

・大学生全体19.2%→24.6%(5.4pt.増)、2020年度入学生20.0%→29.1%(9.1pt.増)

◆「学習やスポーツで競い合う友だち」が「いない」(同)

・大学生全体40.2%→49.4%(9.2pt.増)、2020年度入学生37.2%→52.7%(15.5pt.増)

※2020年度入学生は、2016年調査の同学年(2015年度入学生)のデータと比較

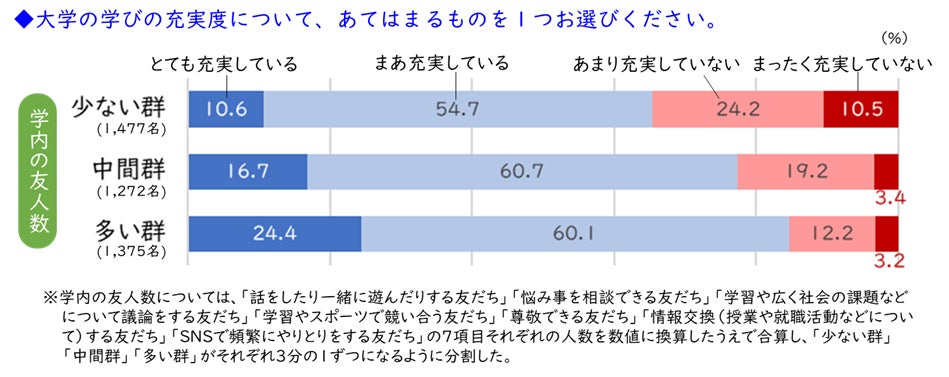

3.友人の数と「学びの充実」や「成長実感」に関連

◆「学びの充実」(「とても充実している」+「まあ充実している」の比率)

・友人数が「少ない群」65.3%、「中間群」77.4%、「多い群」84.5%

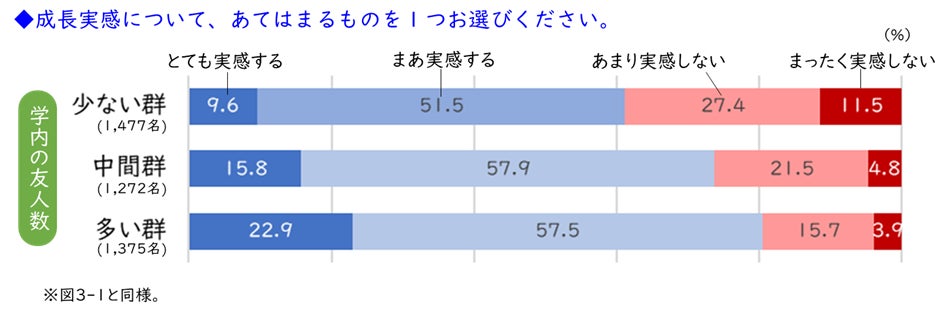

◆「成長実感」(「とても実感する」+「まあ実感する」の比率)

・友人数が「少ない群」61.1%、「中間群」73.7%、「多い群」80.4%

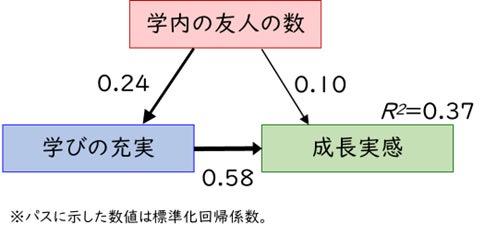

◆友人の数が「学びの充実」をもたらし、「成長実感」につながっています(パス解析結果)

本調査では、上記以外にも、次のような結果が得られました

4.コロナ禍で停滞があるものの、アクティブラーニング型の授業が増加

5.授業の形態について、約半数は「オンライン授業は『半分』以上」が理想

6.コロナ禍の経験に対する評価は、「プラスだった」が4割、「どちらでもない」が3割、「マイナスだった」が3割

詳細は、次ページからの【調査結果】をご覧ください。

【調査結果】

1.「成長実感」について「実感しない」学生は2020年度入学生で高く、4割

◆大学生活における「成長実感」について「実感しない」(2016年→21年の変化)

・大学生全体26.5%→28.6%(2.1pt.増)、2020年度入学生31.6%→39.6%(8.0pt.増)

※2020年度入学生は、2016年調査の同学年(2015年度入学生)のデータと比較

■図1 成長実感

学生生活を通じた成長実感は、2年生(2015年度入学生と2020年度入学生の比較)で「実感しない」が8.0ポイント増加していました。他の学年ではほとんど変化がなく、1年生(2021年度入学生)も前回と同水準に戻っています。とくに、2020年度入学生に成長実感がもてていない学生が多いことがわかります。

2.「友だちがいない」割合が5年間で増加し、特に2020年度入学生で顕著

◆「悩み事を相談できる友だち」が「いない」(2016年→21年の変化)

・大学生全体19.2%→24.6%(5.4pt.増)、2020年度入学生20.0%→29.1%(9.1pt.増)

◆「学習やスポーツで競い合う友だち」が「いない」(同)

・大学生全体40.2%→49.4%(9.2pt.増)、2020年度入学生37.2%→52.7%(15.5pt.増)

※2020年度入学生は、2016年調査の同学年(2015年度入学生)のデータと比較

■図2-1 学内の友人の数

■図2-2 学内の友人の数(学年別)

友人のタイプを分けて「学内の友人の数」をたずねたところ、2016年から21年にかけて「いない」や「1人」という回答が増えていました。「いない」比率は、「悩み事を相談できる友だち」で5.4ポイント、「学習やスポーツで競い合う友だち」で9.2ポイント増えていました。とくに、2年生(2020年度入学生)にその傾向が顕著で、コロナ禍による通学や交流の制限で、友人関係を築くのが難しかった様子が表れています。

3.友人の数が「学びの充実」や「成長実感」に関連

◆「学びの充実」(「とても充実している」+「まあ充実している」の比率)

・友人数が「少ない群」65.3%、「中間群」77.4%、「多い群」84.5%

◆「成長実感」(「とても実感する」+「まあ実感する」の比率)

・友人数が「少ない群」61.1%、「中間群」73.7%、「多い群」80.4%

◆友人の数が「学びの充実」をもたらし、「成長実感」につながっています(パス解析結果)

■図3-1 学びの充実(友人の数別)

■図3-2 成長実感(友人の数別)

解説

「友人の数」と「学びの充実」や「成長実感」に関連が見られました。友人の数が「多い群」は「少ない群」に比べて、学びが「充実している」という回答が多く、成長についても「実感する」割合が高い傾向が見られました。3者の関連についてパス解析を行ったところ、「友人の数」は「学びの充実」をもたらし、それが「成長実感」につながっていることがわかりました。

4.コロナ禍で停滞があるものの、アクティブラーニング型の授業が増加

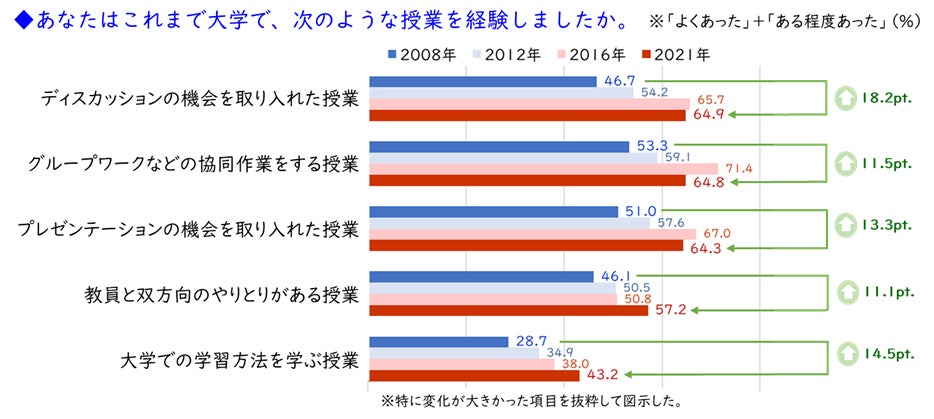

◆「ディスカッションの機会を取り入れた授業」(「よくあった」+「ある程度あった」の比率)

・2008年46.7%→12年54.2%→16年65.7%→21年64.9%(対08年比18.2pt.増)

◆「グループワークなどの協同作業をする授業」(同)

・2008年53.3%→12年59.1%→16年71.4%→21年64.8%(対08年比11.5pt.増)

■図4 大学の授業の形態

大学の授業の形態は、「ディスカッションの機会を取り入れた授業」「グループワークなどの協同作業をする授業」「プレゼンテーションの機会を取り入れた授業」が2008年と比べて10ポイント以上増加するなど、アクティブラーニング型の授業が増えていることがわかります。ただし、2016年との比較では肯定率がわずかに減少していて、コロナ禍によって対話的な活動が難しかった様子が表れています。その一方で、オンラインでのやりとりがしやすくなったためか、「教員と双方向のやりとりがある授業」は、2016年から21年にかけて増えています。

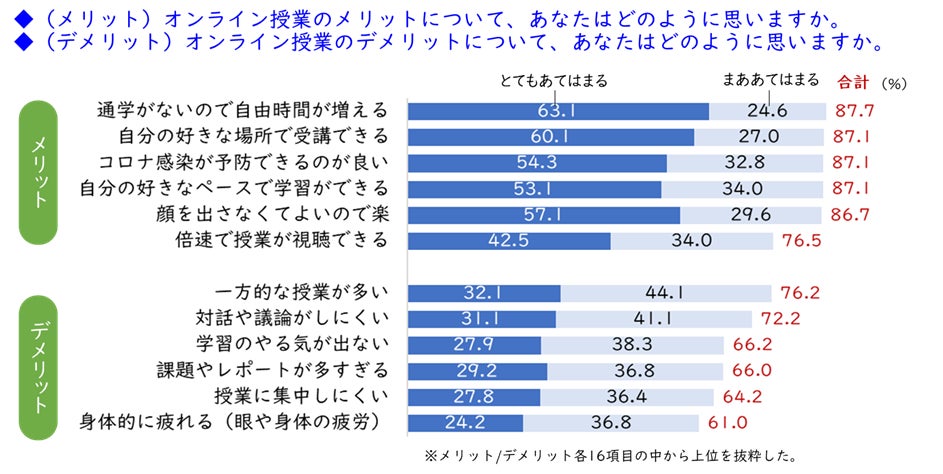

5.授業の形態について、約半数は「オンライン授業は『半分』以上」が理想

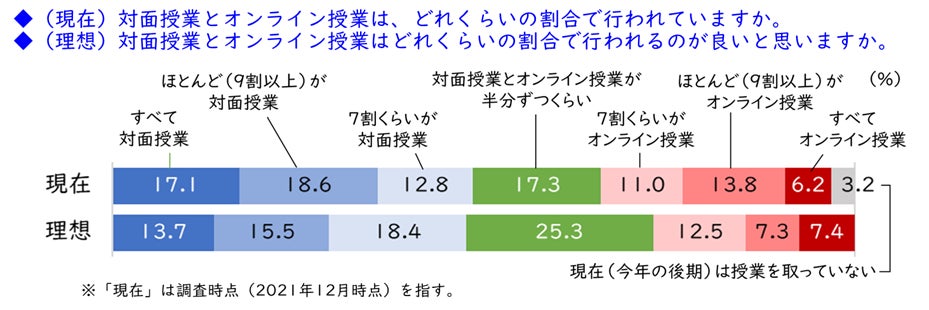

◆「対面授業とオンライン授業はどれくらいの割合で行われるのがよいか」

・「すべて対面+ほとんど対面+7割くらいが対面」47.6%、「半分ずつくらい」25.3%、

「すべてオンライン+ほとんどオンライン+7割くらいがオンライン」27.2%

■図5-1 授業形式(現在の形態/理想の形態)

調査時点の授業形式については「対面授業」が多い学生が48.5%、「オンライン授業」31.0%、「半分ずつくらい」が17.3%でした。理想についてたずねたところ、「半分ずつくらい」が25.3%ともっとも多くなりました。「半分ずつくらい」と「オンライン授業」が多い方がいいと回答した学生を合わせると52.5%となり、オンライン授業を受け入れている学生が多いことがわかります。オンライン授業のメリットでは、「自由時間が増える」「好きな場所で受講できる」などの利便性が上位になりました。一方で、デメリットでは、「一方的な授業が多い」「対話や議論がしにくい」などの学習のしにくさに関する項目が上位になっています。

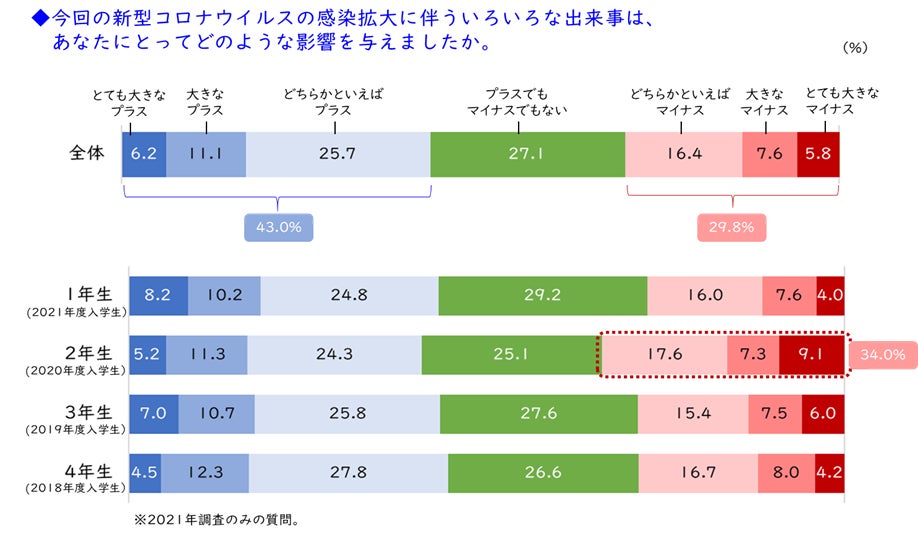

6.コロナ禍の経験に対する評価は、「プラスだった」が4割、「どちらでもない」が3割、「マイナスだった」が3割

◆コロナ禍の経験はどのような影響を与えたか

・「プラス」(とても大きなプラス+大きなプラス+どちらかといえばプラス)43.0%、「プラスでもマイナスでもない」27.1%、「マイナス」(とても大きなマイナス+大きなマイナス+どちらかといえばマイナス)29.8%

■図6 コロナ禍に対する評価

◆「プラス」の理由(主なもの)

・自分の自由になる時間が増えた結果、将来や進路を考える機会になった。

・いろいろな趣味や挑戦を行うきっかけになり、新しい趣味を見つけたり始めたりした。資格を取得するための勉強ができた。

・コロナによって大学の授業がオンラインになり、それが自分に向いていたり、通学しないことが楽だと感じたりする(オンライン授業に対するポジティブな回答が一定数あり)。

・学習時間が増えるとともに、家族や友だちとすごすことの大切さを感じた。自分のことを見つめ直すことにつながった。

◆「マイナス」の理由(主なもの)

・オンラインの授業が多くなり、自由な時間は増えたが、大学生活が変わった(オンライン授業に対するネガティブな回答が一定数あり)。

・さまざまな活動(サークル活動や就職活動など)に制限がかかった。旅行などの趣味に行く機会や留学をする機会などがなくなってしまった。

・高校のときに受験勉強がうまくいかなかったり、行事やイベント、大会が中止になったりした。

・考え方がマイナスになった(精神的に大変だったという回答が一定数あり)。

解説

コロナ禍の経験を評価してもらったところ、自分にとって「プラス」という回答が4割で、多くの学生が前向きにとらえていることがわかりました。また、大きな影響がなかった、プラスとマイナスの両方があったと「プラスでもマイナスでもない」という回答も3割います。しかし、「マイナス」が3割いて、進路選択への影響や精神的なダメージを引きずっている学生も一定数います。2020度入学生に、その割合が若干高い結果でした。

【まとめと考察】

前回から5年ぶりに行った今回の調査では、2020年度入学生(調査時点で2年生)で「成長を実感しない」の数値が全体平均よりも10ポイント以上高く、4割に上ることが明らかになりました。また、さまざまなタイプの友だちについて「いない」という回答が増え、とくに2020年度入学生でその傾向が顕著でした。友人関係は、「学びの充実」や「成長実感」とも関連しており、気がかりな結果です。コロナ禍によって受けたマイナスの影響に対して、個々の学生の課題に応じた支援を具体化する局面にあります。とりわけ2020年度入学生を大学は社会にどう送り出すか、社会(企業など)はどう受け入れるか、支援策の検討と実行が急がれます。

その一方で、大学教育の改革によってアクティブラーニングが広がっていることや、オンライン授業が多くの学生に受け入れられている様子が明らかになりました。2020年度入学生で落ち込んだ成長実感が2021年度入学生では以前と同水準に戻り、コロナ禍の経験をマイナスにはとらえない学生が7割を超えるなど、一時的にストップした大学教育が回復に向かっていることもうかがえます。これらは、大学教育関係者や学生自身の努力の成果と見ることができそうです。こうした成果を前向きに評価しながら、学生の学びがより充実する取り組みを着実に実施していきたいところです。

【調査概要】

「成長実感」と「友人関係」に関する主なデータは、以下の通りです。

1.「成長実感」について「実感しない」学生は2020年度入学生で高く、4割

◆大学生活における「成長実感」について「実感しない」(2016年→21年の変化)

・大学生全体26.5%→28.6%(2.1pt.増)、2020年度入学生31.6%→39.6%(8.0pt.増)

※2020年度入学生は、2016年調査の同学年(2015年度入学生)のデータと比較

2.「友だちがいない」割合が5年間で増加し、とくに2020年度入学生で顕著

◆「悩み事を相談できる友だち」が「いない」(2016年→21年の変化)

・大学生全体19.2%→24.6%(5.4pt.増)、2020年度入学生20.0%→29.1%(9.1pt.増)

◆「学習やスポーツで競い合う友だち」が「いない」(同)

・大学生全体40.2%→49.4%(9.2pt.増)、2020年度入学生37.2%→52.7%(15.5pt.増)

※2020年度入学生は、2016年調査の同学年(2015年度入学生)のデータと比較

3.友人の数と「学びの充実」や「成長実感」に関連

◆「学びの充実」(「とても充実している」+「まあ充実している」の比率)

・友人数が「少ない群」65.3%、「中間群」77.4%、「多い群」84.5%

◆「成長実感」(「とても実感する」+「まあ実感する」の比率)

・友人数が「少ない群」61.1%、「中間群」73.7%、「多い群」80.4%

◆友人の数が「学びの充実」をもたらし、「成長実感」につながっています(パス解析結果)

本調査では、上記以外にも、次のような結果が得られました

4.コロナ禍で停滞があるものの、アクティブラーニング型の授業が増加

5.授業の形態について、約半数は「オンライン授業は『半分』以上」が理想

6.コロナ禍の経験に対する評価は、「プラスだった」が4割、「どちらでもない」が3割、「マイナスだった」が3割

詳細は、次ページからの【調査結果】をご覧ください。

【調査結果】

1.「成長実感」について「実感しない」学生は2020年度入学生で高く、4割

◆大学生活における「成長実感」について「実感しない」(2016年→21年の変化)

・大学生全体26.5%→28.6%(2.1pt.増)、2020年度入学生31.6%→39.6%(8.0pt.増)

※2020年度入学生は、2016年調査の同学年(2015年度入学生)のデータと比較

■図1 成長実感

学生生活を通じた成長実感は、2年生(2015年度入学生と2020年度入学生の比較)で「実感しない」が8.0ポイント増加していました。他の学年ではほとんど変化がなく、1年生(2021年度入学生)も前回と同水準に戻っています。とくに、2020年度入学生に成長実感がもてていない学生が多いことがわかります。

2.「友だちがいない」割合が5年間で増加し、特に2020年度入学生で顕著

◆「悩み事を相談できる友だち」が「いない」(2016年→21年の変化)

・大学生全体19.2%→24.6%(5.4pt.増)、2020年度入学生20.0%→29.1%(9.1pt.増)

◆「学習やスポーツで競い合う友だち」が「いない」(同)

・大学生全体40.2%→49.4%(9.2pt.増)、2020年度入学生37.2%→52.7%(15.5pt.増)

※2020年度入学生は、2016年調査の同学年(2015年度入学生)のデータと比較

■図2-1 学内の友人の数

■図2-2 学内の友人の数(学年別)

友人のタイプを分けて「学内の友人の数」をたずねたところ、2016年から21年にかけて「いない」や「1人」という回答が増えていました。「いない」比率は、「悩み事を相談できる友だち」で5.4ポイント、「学習やスポーツで競い合う友だち」で9.2ポイント増えていました。とくに、2年生(2020年度入学生)にその傾向が顕著で、コロナ禍による通学や交流の制限で、友人関係を築くのが難しかった様子が表れています。

3.友人の数が「学びの充実」や「成長実感」に関連

◆「学びの充実」(「とても充実している」+「まあ充実している」の比率)

・友人数が「少ない群」65.3%、「中間群」77.4%、「多い群」84.5%

◆「成長実感」(「とても実感する」+「まあ実感する」の比率)

・友人数が「少ない群」61.1%、「中間群」73.7%、「多い群」80.4%

◆友人の数が「学びの充実」をもたらし、「成長実感」につながっています(パス解析結果)

■図3-1 学びの充実(友人の数別)

■図3-2 成長実感(友人の数別)

■図3-3 「友人の数」と「学びの充実」や「成長実感」との関連(パス解析)

解説

「友人の数」と「学びの充実」や「成長実感」に関連が見られました。友人の数が「多い群」は「少ない群」に比べて、学びが「充実している」という回答が多く、成長についても「実感する」割合が高い傾向が見られました。3者の関連についてパス解析を行ったところ、「友人の数」は「学びの充実」をもたらし、それが「成長実感」につながっていることがわかりました。

4.コロナ禍で停滞があるものの、アクティブラーニング型の授業が増加

◆「ディスカッションの機会を取り入れた授業」(「よくあった」+「ある程度あった」の比率)

・2008年46.7%→12年54.2%→16年65.7%→21年64.9%(対08年比18.2pt.増)

◆「グループワークなどの協同作業をする授業」(同)

・2008年53.3%→12年59.1%→16年71.4%→21年64.8%(対08年比11.5pt.増)

■図4 大学の授業の形態

大学の授業の形態は、「ディスカッションの機会を取り入れた授業」「グループワークなどの協同作業をする授業」「プレゼンテーションの機会を取り入れた授業」が2008年と比べて10ポイント以上増加するなど、アクティブラーニング型の授業が増えていることがわかります。ただし、2016年との比較では肯定率がわずかに減少していて、コロナ禍によって対話的な活動が難しかった様子が表れています。その一方で、オンラインでのやりとりがしやすくなったためか、「教員と双方向のやりとりがある授業」は、2016年から21年にかけて増えています。

5.授業の形態について、約半数は「オンライン授業は『半分』以上」が理想

◆「対面授業とオンライン授業はどれくらいの割合で行われるのがよいか」

・「すべて対面+ほとんど対面+7割くらいが対面」47.6%、「半分ずつくらい」25.3%、

「すべてオンライン+ほとんどオンライン+7割くらいがオンライン」27.2%

■図5-1 授業形式(現在の形態/理想の形態)

調査時点の授業形式については「対面授業」が多い学生が48.5%、「オンライン授業」31.0%、「半分ずつくらい」が17.3%でした。理想についてたずねたところ、「半分ずつくらい」が25.3%ともっとも多くなりました。「半分ずつくらい」と「オンライン授業」が多い方がいいと回答した学生を合わせると52.5%となり、オンライン授業を受け入れている学生が多いことがわかります。オンライン授業のメリットでは、「自由時間が増える」「好きな場所で受講できる」などの利便性が上位になりました。一方で、デメリットでは、「一方的な授業が多い」「対話や議論がしにくい」などの学習のしにくさに関する項目が上位になっています。

6.コロナ禍の経験に対する評価は、「プラスだった」が4割、「どちらでもない」が3割、「マイナスだった」が3割

◆コロナ禍の経験はどのような影響を与えたか

・「プラス」(とても大きなプラス+大きなプラス+どちらかといえばプラス)43.0%、「プラスでもマイナスでもない」27.1%、「マイナス」(とても大きなマイナス+大きなマイナス+どちらかといえばマイナス)29.8%

■図6 コロナ禍に対する評価

◆「プラス」の理由(主なもの)

・自分の自由になる時間が増えた結果、将来や進路を考える機会になった。

・いろいろな趣味や挑戦を行うきっかけになり、新しい趣味を見つけたり始めたりした。資格を取得するための勉強ができた。

・コロナによって大学の授業がオンラインになり、それが自分に向いていたり、通学しないことが楽だと感じたりする(オンライン授業に対するポジティブな回答が一定数あり)。

・学習時間が増えるとともに、家族や友だちとすごすことの大切さを感じた。自分のことを見つめ直すことにつながった。

◆「マイナス」の理由(主なもの)

・オンラインの授業が多くなり、自由な時間は増えたが、大学生活が変わった(オンライン授業に対するネガティブな回答が一定数あり)。

・さまざまな活動(サークル活動や就職活動など)に制限がかかった。旅行などの趣味に行く機会や留学をする機会などがなくなってしまった。

・高校のときに受験勉強がうまくいかなかったり、行事やイベント、大会が中止になったりした。

・考え方がマイナスになった(精神的に大変だったという回答が一定数あり)。

解説

コロナ禍の経験を評価してもらったところ、自分にとって「プラス」という回答が4割で、多くの学生が前向きにとらえていることがわかりました。また、大きな影響がなかった、プラスとマイナスの両方があったと「プラスでもマイナスでもない」という回答も3割います。しかし、「マイナス」が3割いて、進路選択への影響や精神的なダメージを引きずっている学生も一定数います。2020度入学生に、その割合が若干高い結果でした。

【まとめと考察】

前回から5年ぶりに行った今回の調査では、2020年度入学生(調査時点で2年生)で「成長を実感しない」の数値が全体平均よりも10ポイント以上高く、4割に上ることが明らかになりました。また、さまざまなタイプの友だちについて「いない」という回答が増え、とくに2020年度入学生でその傾向が顕著でした。友人関係は、「学びの充実」や「成長実感」とも関連しており、気がかりな結果です。コロナ禍によって受けたマイナスの影響に対して、個々の学生の課題に応じた支援を具体化する局面にあります。とりわけ2020年度入学生を大学は社会にどう送り出すか、社会(企業など)はどう受け入れるか、支援策の検討と実行が急がれます。

その一方で、大学教育の改革によってアクティブラーニングが広がっていることや、オンライン授業が多くの学生に受け入れられている様子が明らかになりました。2020年度入学生で落ち込んだ成長実感が2021年度入学生では以前と同水準に戻り、コロナ禍の経験をマイナスにはとらえない学生が7割を超えるなど、一時的にストップした大学教育が回復に向かっていることもうかがえます。これらは、大学教育関係者や学生自身の努力の成果と見ることができそうです。こうした成果を前向きに評価しながら、学生の学びがより充実する取り組みを着実に実施していきたいところです。

【調査概要】

| 名称 | 第4回大学生の学習・生活実態調査 |

| 調査テーマ | 大学生の学習・生活に関する意識・実態 |

| 調査時期 | 2021年12月 |

| 調査方法 | インターネット調査 |

| 調査対象 | 全国の大学1~4年生4,124名(男子2,228名、女子1,896名) ※男女比が実際の大学生の比率になるように調整 ※各学年25%ずつ(1,031名ずつ)抽出した |

| 調査項目 | 高校での学習状況/大学選択理由/大学の志望度/入学時の期待/ 大学生活で力を入れたこと/大学生活の過ごし方/教職員との交流/ 保護者との関係/友だち関係/大学教育観/学びの機会/ 授業方法(対面授業・オンライン授業)の評価/学びに対する姿勢・態度/ 大学生活で身についたこと/海外留学の意向/進路意識/ 建学の精神やポリシーの認知/大学生活の満足度/学びの充実/ 成長実感/社会観・就労観/就職活動・インターンシップ など |

| 調査メンバー | 川嶋太津夫(大阪大学)、杉谷祐美子(青山学院大学)、 山田剛史(関西大学)、谷田川ルミ(芝浦工業大学)、樋口健(新潟大学)、 小林一木・木村治生・朝永昌孝(以上、ベネッセ教育総合研究所) |

※データに関する留意点・表記について

本文書で使用している百分率(%)は、各項目の算出方法に沿って出した値の小数点第2位を四捨五入して表示しています。その結果、数値の和が100にならない場合があります。

【詳しいデータのご紹介】

●ベネッセ教育総合研究所のホームページからも、

本資料と調査結果をまとめた「データ集」「集計表」をダウンロードできます。

ここに紹介した以外のデータや学校段階別のデータはこちらをご覧ください。

https://berd.benesse.jp/koutou/research/detail1.php?id=5772

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像