本稿は、宮地正惠氏による寄稿です。

この10年でスタートアップ各社の広報PR活動は格段に活発化しています。ユニコーン企業や著名なスタートアップの多くが企業の成長戦略のひとつに広報PRを据えて積極的に活動していることもあり、より注目度が高まっているのではないでしょうか。

現場DXプラットフォーム『カミナシ』を提供する株式会社カミナシの広報PRを担う宮地正惠氏に、スタートアップにおける、広報PRとプレスリリースについて執筆していただいています。

スタートアップ企業がプレスリリースを発信する目的・意味

スタートアップが第一歩目に行う広報PR活動のひとつが、プレスリリースでの発信です。

ほぼ無名で社会的な信用もない状態からスタートするスタートアップにとって、プレスリリースを発信する目的や意味は何でしょうか。

このページにもある通り、プレスリリースを発信することの目的は、「自社の情報をメディア関係者に届け記事化してもらうため」、そして「さまざまなステークホルダーとの関係性を作るため」です。

そのため初期のスタートアップにおいては、プレスリリースとして発表ができる情報をどれだけ開発・開拓できるかが広報PR活動の指針になると言っても過言ではありません。ただ、ここで勘違いしてはいけないのが、「プレスリリースを発表することが目的ではない」ということ。

基本的にはすべての発信において、「誰に・何を伝えて・どうなって(どう思って)もらうのか」をしっかり設計することです。

スタートアップ企業がフェーズごとに取り組みたい発信の種類

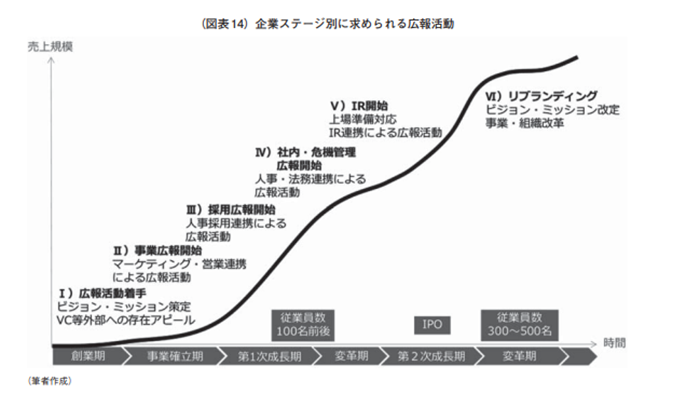

この項では、スタートアップのフェーズごとの広報PR組織の状態や発信(プレスリリース)の種類について紹介していきます。

あくまで一例であり、シード期から積極的に広報PR活動を行うスタートアップでは、ここに記載している次のフェーズの発信を先行して取り組んでいる場合もあります。また、業種・業態によっても違いが出てきます。

なお、フェーズについては、こちらをもとに定義しています。

創業期(シード期)

まだ、創業者と数名のメンバーしかいない状態です。創業者が自らプレスリリースを執筆して発表するケースも少なくありません。

【事業】

- プロダクトローンチ

【コーポレート】

- 資金調達:プレシリーズA

事業確立期(シリーズA)〜第1次成長期/変革期(シリーズB以降)

メンバーが徐々に増え始め、採用にも注力し始める時期です。シリーズA前後で広報専任者を採用するケースをよく見かけますが、他には専任者を置かずにマーケティングや人事担当者が兼任するケース、フリーランスなど外部に委託するケースもあります。

【事業】

- 導入事例やお客様インタビュー

- 機能追加

- 展示会出展

- イベント開催

- イベント実施後レポート

- 調査結果発表

- 利用者数・会員数突破

- プロモーション(CMなど)開始

- キャンペーン

- SNSアカウント開設

【採用】

- 採用イベント開催・登壇

- 採用ブログ開設

【コーポレート】

- 資金調達:シリーズA/B〜

- MVV策定

- 役員人事

- 創業周年

- 受賞・表彰

- 年頭所感

- M&A・合併・資本・業務提携

- 新会社・支社設立

第2次成長期(IPO:新規公開株式)

すでに広報専任者がいて、メンバーも複数人で組織化されているケースが多いです。コーポレート広報、事業広報、採用広報などの領域で担当をわけたり、事業別で担当をわけるなど、会社の方針やメンバーのスキルに合わせて役割が決められています。また、IRをPRが兼任するケースやIR専任者がいる場合は、IRと連携したPR活動を行うケースも見受けられます。

これまで上記で紹介したもの以外に、以下が加わります。

【コーポレート】

- 上場承認

- 株式上場

- CSR活動

スタートアップ特有の発信、資金調達の発表

前項ではフェーズごとの発信の種類を紹介しました。そのなかに「資金調達の発表」というスタートアップ特有とも言える発信があります。

現在も日々、さまざまなスタートアップから資金調達のプレスリリースが発表されています。一つひとつを見てみると、シリーズや企業のフェーズごとに内容に違いがあり、各社の特色も出ています。

もしこれから資金調達のプレスリリース発表を担当される方がいらっしゃれば、事前にさまざまな企業の資金調達の発表を研究していただきたいです。自社のフェーズやターゲットなどが近い企業の発表もあり、さながら教科書のように学べることが多くあります。

資金調達に関するプレスリリースの書き方そのものは、すでにPR TIMES MAGAZINEで紹介されていますので、書き方がわからない方はぜひ参考にされてみてください。

ただ、プレスリリースを書く前に大前提として、「誰に・何を伝えて・どうなって(どう思って)ほしいか」を設計することが基本であることは忘れないようにしましょう。

では、ここからはシリーズごとの見せ方や伝える内容を事例とともにご紹介します。

プレA〜シリーズA

スタートアップにとって初めての資金調達の発表です。資金調達の発表とともに、プロダクトローンチを同時に発表するケースも多くあります。

社員も数名の状態であり、これから社員数を徐々に増やしていくタイミングでもあります。そのため、ターゲットは採用候補者やシリーズB以降の投資家に注目してもらうための発表が中心になります。

事業のWhy(なぜやるか)や事業をどうしたいかなどの未来を伝え、そこに共感してくれる仲間を集めることを目的にすることが多いです。

【事例】

株式会社オレンジ

オレンジ、総額29.2億円のプレシリーズA資金調達を実施

株式会社RENDEZ-VOUS

「RENDEZ-VOUS」プレシリーズA総額2億円の資金調達を実施。

株式会社カミナシ

現場DXプラットフォーム『カミナシ』、シリーズAで総額約11億円の資金調達を実施

シリーズB

成長が見えているタイミングでの資金調達の発表です。ある程度成長していることから、事業の成長性と具体的なビジョン、実績(数値)などを盛り込むことで、事業の確からしさを感じてもらうことが大事です。

採用候補者をターゲットに絞るケースや、提携・取引拡大を狙った認知獲得を目的とするなど、業種・業態によって目的が違う場合もあります。そのほか、資金調達以外のニュースバリューがある発表(事業提携、新機能・プロダクト発表など)を合わせて行い、瞬間最大風速を強める工夫も検討できます。

【事例】

株式会社YOUTRUST

日本のキャリアSNS「YOUTRUST」がシリーズBラウンドで4.5億円を調達「日本型キャリアのゲームチェンジ」を仕掛ける存在へ

株式会社カウシェ

シェア買いアプリ年間売上No. 1※の「カウシェ」、総額約22億円の資金調達(シリーズB)を実施

シリーズC以降

IPOが見え、着実な成長性が見えているタイミングです。その企業が位置する領域でのポジションを固めていくことが重要視されます。

ターゲットや目的についてはシリーズBに記載したものと同様です。調達金額が大きくなる傾向があるため、単純に金額だけを伝えるのではなく、裏付けとなる実績(数値)を盛り込み、その領域での強みをあらためて伝えます。

一方、採用広報の側面では、組織としても事業としてもすでに出来上がっているフェーズになるため、スタートアップ気質の方からは敬遠される可能性もあります。その場合、採用資料(カルチャーデック)やブログなどプレスリリース以外の各ツールを活用して、このフェーズに参画することへの意義や面白さを伝える必要があるかもしれません。

【事例】

株式会社カケハシ

カケハシ、シリーズCファーストクローズで76億円の資金調達を実施

株式会社hacomono

株式会社hacomono、シリーズCで38.5億円の資金調達を実施。テクノロジーの力で、スマートウェルネスな社会を目指して

株式会社Helpfeel

検索SaaSを展開するHelpfeelがシリーズDで総額20億円を資金調達 累計調達額は33億円を突破

各フェーズでうまくプレスリリースを活用しよう

今回は、スタートアップのフェーズごとでどのようなプレスリリースの種類があるのか、資金調達の発表時期の違いでどのように伝えるかなどを紹介させていただきました。

プレスリリースはステークホルダーとのコミュニケーションツールのひとつです。単に事実を記載するだけの「お知らせ」のプレスリリースにとどまらず、フェーズごとの違いや種類を参考に、目的やターゲットを設計してステークホルダーに適切な情報を届けられるようにぜひ工夫してみてください。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする