創業当初、従業員数十数名だった会社から、創業5年目でおよそ500名。トヨタ自動車株式会社と別会社として設立させることで、急速に成長した株式会社KINTO。クルマのサブスクサービスを浸透させ、申し込み台数は3年間で52,000件を超えています。

2022年11月21日に開催された「そこで、PRゼミ!さぁ愛知!」に、同社マーケティング企画部部長を担う曽根原由梨さんが登壇。

企業の知名度ゼロの状態から、サービスを浸透させるためにどのように取り組んできたのでしょうか。

※本レポートは、「そこで、PRゼミ!さぁ愛知!」2022年11月21日に講演された内容をもとに制作しております

株式会社KINTOの最新のプレスリリースはこちら:株式会社KINTOのプレスリリース|PR TIMES

株式会社KINTO マーケティング企画部 部長

大学卒業後トヨタ自動車に入社し、人事・商品企画を担当。2013年にユニクロへ転職、商品MDなどを担当したあと、IT企業を経てKINTOへ入社。会社設立の2019年1月から、サブスクサービスのUIUX・WEBシステムでディレクションや中長期戦略を担当、各種プロジェクトリーダー等を経て、2022年3月に同部副部長に就任、2023年1月から現職。

「100年に一度の大変革の時代」新しいクルマの売り方

トヨタ自動車株式会社が「100年に一度の大変革の時代」、モビリティを大きく変えなければならない、と新しいクルマの売り方を展開する会社として別法人で設立されたのが株式会社KINTOです。

設立から5年目。大きく成長している同社ですが、始めから順調なわけではなかったそうです。これまでの成長の背景には、マーケティング(=コミュニケーション)の活動がありました。

KINTOの成長を支えるマーケティング

成長の背景にあるマーケティング(=コミュニケーション)は、どのように進めてきたのでしょうか。

お客さま視点でのコミュニケーション

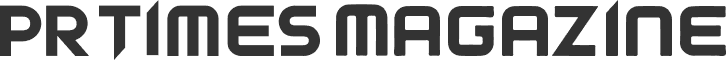

KINTOの「マーケティング」はプロモーションのみではない、と曽根原さんは話します。

顧客を知り、顧客へ価値を提供することで、顧客の満足につながる。満足した顧客の数が増えることで、社会の満足につながる。顧客および社会にコミュニケーションを取ることがマーケティング活動そのものと考えており、その中のひとつに広報PRの活動があります。

高速PDCAを実現する組織

各部署で考えたことを社長に提案し、「GO」が出たらすぐに取り組める組織体系になっているという同社。特にマーケティング企画部は、CMOを社長が兼務していることもあり、よりスピード感のあるPDCAを進めているようです。また、カスタマーセンターを営業部内に配置し、顧客の意見を迅速に企画に活かしているとのこと。この点も、顧客視点でのコミュニケーションに深く通じているのでしょう。

このような進め方は、社内では「高速PDCA」と呼び、設立当初から今まで続けています。何ごともまず取り組んでみて、走りながら検証を繰り返す。KINTOの早期成長を実現させるために大切にしてきたひとつです。

曽根原さんも「失敗したらやめればよい、という考え方で本当にいろいろな取り組みをしている」と語るほど、活動の幅は広いようです。

3年間で申し込み台数5万件超え、9つの新展開

2019年1月に創業してすぐ、3月から東京都でトライアルを開始、7月には全国でサービスを開始していますが、1年目の申し込み台数は1,200件という実績でした。

「失敗したらやめればよい」という考え方に基づき、2020年は取り扱い車種の拡大、法人受付、ご契約の年数を増やした5年/7年プラン追加、のりかえGO開始、KINTO初の専用車の取り扱い開始などの5つの施策を実施。2021年、2022年はいずれも2つ、3年間で計9つの新展開。スピード感を意識した高速PDCAを続け、2022年11月時点で累計お申込み台数が52,000件まで拡大しています。

(サブスク領域の沿革)

- 2021年6月 :GRヤリス”モリゾウセレクション”(KINTO専用車)の取り扱い開始

- 2021年12月:解約金フリープランを追加

- 2022年5月 :bZ4X取扱い開始

- 2022年7月 :KINTO ONE 中古車のサービスを開始

また、2021年以降はクルマのサブスクサービス以外に新しいサービスも展開することで、さらなるサービスの認知、浸透につながっています。

(新サービス・新事業の沿革)

- 2021年4月 :モビリティマーケットを開始

- 2021年9月 :わりかんKINTOアプリをリリース

- 2022年1月 :KINTO FACTORYを開始

- 2022年4月 :Vintage Clubを始動

1年足らずで40%超、KINTOの認知の変化

では、どのように認知が変化してきたのでしょうか。広告とPRのふたつの視点で、実施してきた施策を解説しています。

若年層向けの広告展開が成功

2019年 「定額なる一族」まだ車買ってるんですか?

「KINTO」の読み方も知られていなかった2019年。「定額なる一族」シリーズでは、「まだクルマ買ってるんですか?」と少し奇抜なフレーズのテレビCMを放映しました。しかし、認知度は思うように上がらず、もう一度、「誰に」「どのような」コミュニケーションをすべきかを検討します。

2020年 「買うよりお得、らしい」、2021年「やっぱクルマいいな」

コミュニケーションを見直した結果、若者にもっとわかりやすく、楽しい世界観を伝えることに。2020年、新しいテレビCM「買うよりお得、らしい」シリーズをスタート。お客さまの要望に応じた車種の拡大など新しい取り組みを始めたことも重なり、認知度は2Q(第2四半期決算)時点で一気に30%を超え、4Q(第4四半期決算)には40%に到達しています。2021年は、「買うよりお得、らしい」シリーズに続き、「やっぱクルマいいな」シリーズを展開。40%の水準を維持しています。

2022年 YouTube広告・TVer広告を開始

テレビCMの放映の効果に加え、前述の9つの新展開も重なり、認知度を大幅に上げることに成功したKINTO。若年層とのコミュニケーションを突き詰めるため、YouTubeやTVerの広告配信に切り替え、お笑い芸人のZAZYさんが出演する広告が話題になりました。

「誰に」「どのような」広告を「どのタイミング」で出稿するのか重点的に行うのかを常に考え、結果を踏まえて、次の対応に活かす。それらを繰り返し行うことが、成果につながっています。

年間75件のメディア取材を呼び込んだPR施策

広告施策だけで、この認知を得たわけではありません。同時に広報PR活動を行い、特に2021年以降はPR施策を強化しています。

約1年でメディアの反応が変化

2021年1月のメディア向け発表会では、申し込み台数の増加や新サービス展開についてなど、前向きなメディア露出を多く獲得したKINTO。しかし、その約1年前、2019年末に行ったメディア向け説明会では、まったく異なる反応でした。新プラン、グローバルを視野に入れた目標を公表したものの、「1年目の申し込み台数1,200件」のみに焦点が当てられ、「1日平均の申込み6件足らず、テコ入れが必要」という内容の記事が報道されています。「KINTOはダメだという世の中の風潮になった」と曽根原さんは当時を振り返りました。

メディア向けイベントに重要なスタンス

電気自動車(bZ4X)の販売促進イベントでは、代表取締役社長の小寺信也氏自ら立ち、「イベント当日にその場で社長に取材ができる」とメディアに案内。多くの取材につながっています。企画の内容、その後のアプローチ、どちらが欠けても成り立ちません。

また、質疑応答を行う際に、質疑がなくなるまで対応しているそうです。メディアによって知りたい情報は同じでなく、他社と異なる観点で報道したいものです。イベントや発表会の質疑の対応は重要。この対応の積み重ねが、取材数増加の要因のひとつといえるのではないでしょうか。

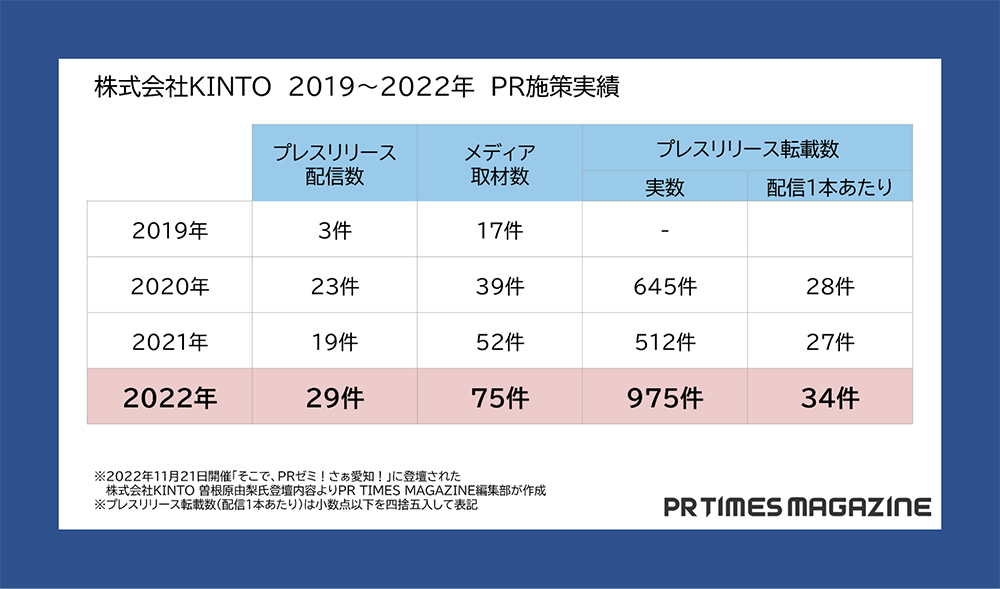

年間取材数は3年間で4.4倍に

メディア向けの対応を十分に行っている中、曽根原さんはPRの強化のひとつとして、プレスリリースの配信を挙げています。プレスリリースを配信したことで、メディアからの取材数、メディアへの転載数は年々増え、確実に幅広い層への認知につながっています。

成長の背景にある「顧客視点コミュニケーション」と「高速PDCA」

急速に成長した株式会社KINTOが、サービスを浸透させるためにどのように取り組んできたのかを、マーケティング(=コミュニケーション)の観点で講演いただきました。

まず、根底にある「顧客を知る→顧客へ価値を提供→顧客の満足→(満足した顧客の数が増えることで)社会の満足」という、顧客視点でのコミュニケーションについて語られました。

そして、1年足らずで40%を超える認知を得たKINTOは、徹底した「高速PDCA」を行っています。クルマのサブスクの新たなサービスやプラン展開は、3年間で9つ。高速PDCAであらゆる施策をスピーディにと掲げた通り、現在もまず取り組み、走りながら繰り返し検証。2019年には広告展開を行い、想定通りに認知度を上げることができなかったものの、「誰に」「どのような」コミュニケーションをすべきかを検討し、翌年の2020年には見事に成果を上げています。

また、翌年の2021年からは広告展開に加え、PR施策を強化しています。なかでも、メディアに対して質疑応答を丁寧に対応すること、プレスリリース配信で広く訴求すること。これらに力を入れて積み重ねた結果、取材数は増え、報道される内容が前向きになっています。

(講演のポイント)

- 何ごとも顧客視点でのコミュニケーションを行う

- 高速PDCAを徹底し、顧客の意見を迅速に企画に活かす

- メディア取材を呼び込むPR施策には、広い訴求とメディア対応・企画のすべてが重要

第二部では、「KINTOのメディアリレーションズ」をテーマに、曽根原さん、同部署広報・ブランディングチーム 主任の岡部さん、元中日新聞社経済部長の山下さんによる鼎談をまとめています。あわせてご覧ください。

PR TIMESのご利用を希望される方は、以下より企業登録申請をお願いいたします。登録申請方法と料金プランをあわせてご確認ください。

PR TIMESの企業登録申請をするPR TIMESをご利用希望の方はこちら企業登録申請をする