生成AIを活用し、システム開発のトランスフォーメーションを加速

生成AIを活用した開発の標準化に向けて、JCB協力のもと検証プロジェクトを開始

株式会社日立製作所(以下、日立)は、さまざまな業種で人財不足の課題を抱えるソフトウェアエンジニアやフロントラインワーカーの働き方の革新や生産性向上をめざし、日立グループの生成AI共通基盤の開発・実用化を段階的に進めています。このたび、生成AI共通基盤の一部として、ミッションクリティカルなシステムの開発領域に生成AIを適用するための新たな開発フレームワーク*1を整備しました。

この開発フレームワークは、日立が培ってきた企業の基幹システムや社会インフラシステムなどミッションクリティカルなシステム開発のナレッジと、生成AIを組み合わせた開発環境(開発ツール群)であり、お客さまやプロジェクトのニーズ・要件にあわせてカスタイマイズすることが可能です。これにより、高い品質を確保しながら、生成AIによりシステム開発業務を変革し、ソフトウェアエンジニア不足の課題を解決することをめざします。

日立は、開発フレームワークを社内や受託開発プロジェクトに適用するとともに、システム開発の効率化に取り組む企業に対しては、知見や実績をもとに、生成AIを徹底活用する上で必要となる仕組み・仕掛けの導入をトータルで支援します。先行実施した社内検証では、開発フレームワークを活用することで、生成AIが生成したアプリケーションのソースコードのうち70~90%の割合で適切に生成できることを確認しました。*2

さらに、日立は、生成AIを活用したアプリケーション開発の標準化に向けて、株式会社ジェーシービー(以下、JCB)の協力のもと検証プロジェクトを開始しました。今後、検証において、生成AIが開発効率化に大きく寄与する結果が得られた場合には、JCBにあわせたアプリケーション開発標準*3の整備や、業務への適用に向けて、協創を推進していきます。

*1 開発フレームワーク:アプリケーション開発を効率化するため、よく利用する機能やツール、部品をあらかじめ取り揃えた枠組み、仕組みのこと。

*2 評価用のサンプル題材を利用し、事前に詳細設計が完了している前提で、生成AIによるコーディングの品質を評価。

*3 開発標準:アプリケーション開発を行う際の全体プロセスやルール、成果物の規定。

■JCB 業務システム開発部長 箕谷宏史氏からのコメント

JCBでは、システム開発力は事業競争力に直結すると考えており、生成AI導入はコスト効率・スピード・品質などさまざまな面での向上につながる可能性を秘めていると捉えています。今回、日立と共同で効果や課題を確認することで、実運用化に弾みがつくことを期待しています。

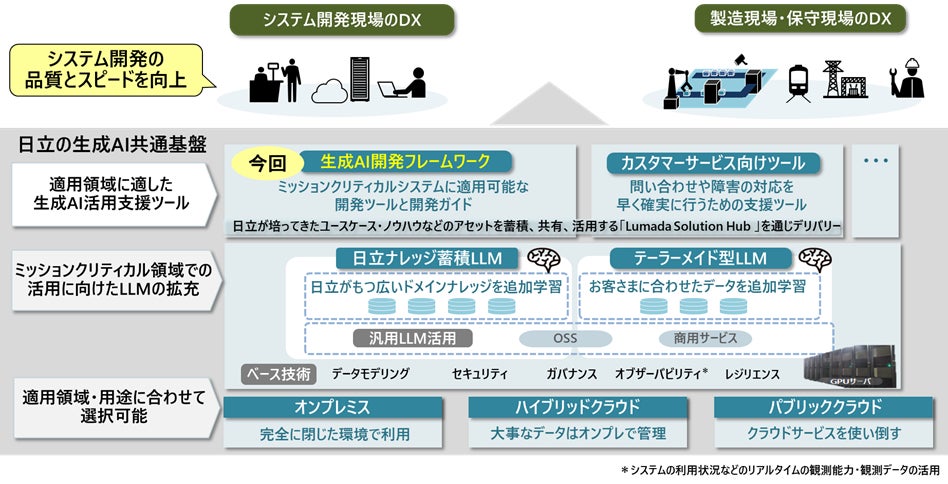

■生成AI共通基盤について

日立は、Lumada事業での価値創出の加速に向け、生成AIをあらゆる業務で徹底活用するAIトランスフォーメーションを全社で推進しており、システム開発やカスタマーサービスへの適用に取り組んでいます。例えば、ソフトウェア開発のコード生成やテストの効率化、安全性の考察などの研究・検証を進めているほか、コールセンター要員や生産設備の保守員などフロントラインワーカーの業務をサポートするカスタマーサービスの高度化にも注力しています。これらの取り組みを支える中核プラットフォームとして、生成AI共通基盤を構築しています。本基盤は、グローバルも含め日立グループで生成AIの開発・実証を進めるための環境であり、開発・実証されたナレッジを取り込むとともに、成果が認められたものから段階的に実用化・社外提供をしていく計画です。

今回は、生成AI共通基盤の機能リリースの第一弾として、システム開発業務を革新し開発品質とスピードを向上する開発フレームワークの適用を開始します。

■開発フレームワークについて

1. 生成AIの特性を踏まえ、ミッションクリティカルシステムにも対応する高い開発品質を実現

業務アプリケーションなどの専門性の高いシステムを、生成AIを活用して開発するためには、品質の高いアウトプットを得るためのプロンプトと呼ばれる指示文の作り方に知見が必要です。今回、Generative AIセンター*4を中心に、生成AIとシステム開発の双方のスペシャリストが知見を持ち寄り、一般的なエンジニアであれば容易に生成AIを使いこなすことができるソフトウェア開発用ツールと開発プロセスのガイドを独自開発しました。

ハルシネーションなどの生成AIの課題を考慮したツール群とガイドにより、高い信頼性や安定稼働が求められるミッションクリティカルなシステムのコーディングやテスト工程において、生成AIと既存の開発ツールなどを適材適所で組み合わせることで、効果を最大限に引き出すことが可能です。

先行して実施した社内の評価検証では、日立のナレッジである詳細設計情報を入力することで、生成AIによるアプリケーションのソースコードを70~90%の割合で適切に生成でき、品質の高いアウトプットを得られることを確認できました。今後、システム開発の全工程へ生成AIの適用を拡充するとともに、システムのレジリエンスを考慮したシステム設計や結合テストといったシステム安定化の観点でも生成AIを適用し、ミッションクリティカルなシステムの開発迅速化をめざします。

*4 ニュースリリース(2023年5月15日発表) 新組織「Generative AIセンター」により、生成AIの社内外での利活用を推進し、Lumada事業での価値創出の加速と生産性向上を実現

https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2023/05/0515.html

2. お客さまやプロジェクトの特性を踏まえてカスタイマイズが可能

お客さまの多様なニーズやプロジェクトの仕様・特性を踏まえて、柔軟かつセキュアにカスタマイズできる開発環境です。具体的には、MicrosoftのAzure OpenAI ServiceやGitHub Copilotといった生成AIのサービスに加えて、オープンソースLLM*5も活用できるため、プロジェクトの開発基準に沿って最適な生成AIのモデルやサービスを選択して利用することが可能です。また、オンプレミス環境やハイブリッドクラウド環境にも対応し、お客さまの重要なデータはプロジェクトごとに独立した環境に保存できるため、セキュアな活用を実現します。さらに、標準のRAG*6アーキテクチャーを実装し、お客さま業務やプロジェクト固有情報にカスタマイズすることで、独自の知識を用いた回答を生成することができます。

*5オープンソースLLM:データやアーキテクチャー、学習方法を無償で公開、再使用、改変、再配布することを可能にしたLLMのこと。

*6 RAG:Retrieval-Augmented Generationの略。LLMに、外部情報の検索を組み合わせることで、回答精度を向上させる技術のこと。

■今後の取り組み

日立は、生成AI共通基盤において、開発フレームワークの社内外プロジェクトへの適用と機能強化、カスタマーサービス向けツールなどの拡充を推進していきます。また、米国子会社GlobalLogicが発表したエンタープライズグレードのAIソリューションを統合するプラットフォーム・アーキテクチャーである「Platform of Platforms」*7の採用や各種パートナーとのアライアンスを強化するとともに、日立が有するIT×OTの独自のナレッジを学習したLLMの開発・実証など、段階的に強化を進めていきます。

なお、生成AIを活用した業務DXを推進する企業には、Lumada Solution Hub*8などを通じてツールや利用環境を提供するとともに、DXに向けた課題の解決をトータルで支援*9していきます。

*7 GlobalLogicニュースリリース(2024年4月8日発表) GlobalLogicがエンタープライズ向けのAI活用を推進する「Platform of Platforms」を発表

https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2024/04/0409.html

*8 Lumada Solution Hub:Lumadaで蓄積するユースケースやナレッジなどの利活用を可能にする仕掛け

https://www.hitachi.co.jp/products/it/lumada/about/lumada_hub/index.html

*9 Lumada Solution Hub「アセット活用開発支援ソリューション」の生成AI関連支援

https://www.hitachi.co.jp/products/it/lumada/about/lumada_hub/generative_ai/

■日立の生成AI共通基盤の全体像

■日立の生成AIについて

https://www.hitachi.co.jp/products/it/lumada/spcon/generative_ai/

■商標注記

・Microsoft、Azure、Azure OpenAI は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・GitHub、GitHub Copilot は、GitHub, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の登録商標または商標です。

■日立製作所について

日立は、データとテクノロジーでサステナブルな社会を実現する社会イノベーション事業を推進しています。お客さまのDXを支援する「デジタルシステム&サービス」、エネルギーや鉄道で脱炭素社会の実現に貢献する「グリーンエナジー&モビリティ」、幅広い産業でプロダクトをデジタルでつなぎソリューションを提供する「コネクティブインダストリーズ」という3セクターの事業体制のもと、ITやOT(制御・運用技術)、プロダクトを活用するLumadaソリューションを通じてお客さまや社会の課題を解決します。デジタル、グリーン、イノベーションを原動力に、お客さまとの協創で成長をめざします。3セクターの2023年度(2024年3月期)売上収益は8兆5,643億円、2024年3月末時点で連結子会社は573社、全世界で約27万人の従業員を擁しています。詳しくは、日立のウェブサイト(https://www.hitachi.co.jp/ )をご覧ください。

■お問い合わせ先

株式会社日立製作所 Generative AIセンター事務局

問い合わせフォーム:https://www.hitachi.co.jp/lumada/inq/

以上

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 商品サービス

- ビジネスカテゴリ

- システム・Webサイト・アプリ開発

- ダウンロード

- プレスリリース素材

このプレスリリース内で使われている画像ファイルがダウンロードできます