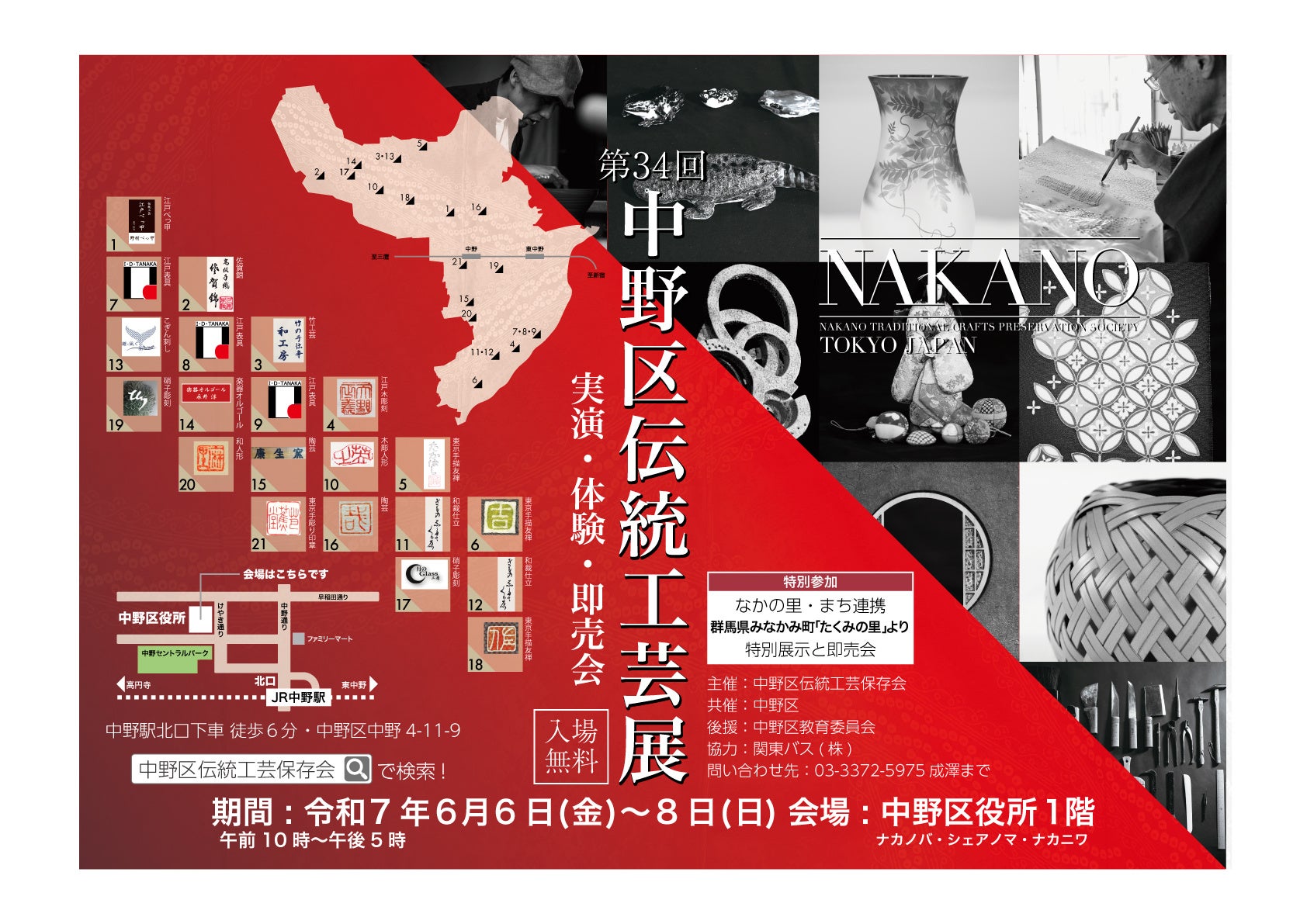

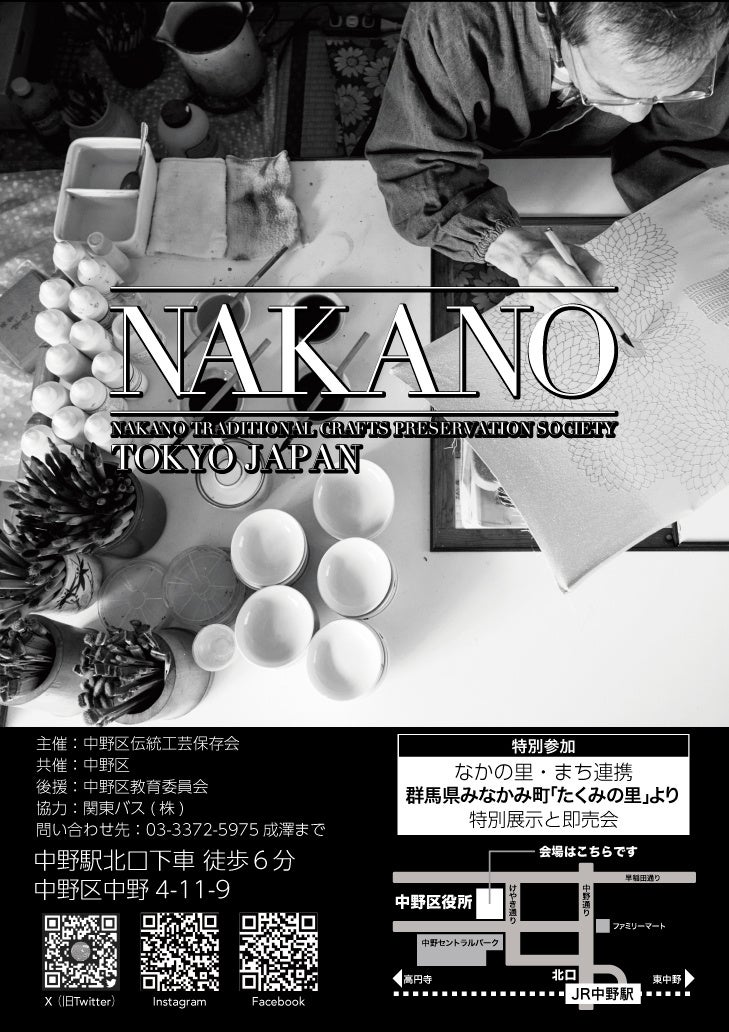

第34回 中野区伝統工芸展開催! 中野区新庁舎で6月6日(金)~6月8日(日)

【東京・中野】6 月6 日~ 8日、中野区新庁舎で中野区伝統工芸保存会の会員21 名による展示・実演 / 体験・即売会を開催。手描友禅、江戸表具、陶芸など、多彩な伝統の技をご紹介いたします。

中野区の伝統工芸、日本の手仕事の価値を今に伝える、中野区伝統工芸保存会。

6月6日(金)~6月8日(日)の期間、中野区新庁舎1階のナカノバ・シェアノマにて、 中野区内在住の職人21名による展示・実演/体験・即売会を開催いたします。

手描友禅、江戸表具、江戸鼈甲、江戸木彫刻、竹工芸、彫刻硝子など、様々な伝統の技を駆使した工芸品と、職人達の実演を会場で観覧できます。

東京都中野区に根ざし、中野区で育まれた独自の感性と視点を持った日本の手仕事を継承する職人・アーティストたちの、それぞれの魂と生き様を込めた作品を通じて、現代日本、東京の真ん中で伝統工芸の魅力を発信します。

来場者の皆様には、日本の手仕事、職人の魂を感じながら、伝統工芸と日本の感性の素晴らしさを再発見していただきたいと思います。

nakano-dentoukougei.stores.jp

中野区伝統工芸展

「中野区伝統工芸展」は、地域に根付いた伝統的な工芸技術を紹介し、次世代に継承するための大切なイベントです。この展示会では、中野区に伝わる優れた伝統工芸品が一堂に会し、地域の文化と職人技を深く知ることができる貴重な機会です。

ぜひ、伝統工芸の魅力を体験してみてください。

中野区伝統工芸展の魅力

-

見る

中野区には、手描友禅、江戸表具、江戸鼈甲、江戸木彫刻など、さまざまな工芸技術が存在します。展示会では、これらの工芸品を実際に手に取って見ることができ、職人たちの手仕事やその技術を直接感じることができます。

2. 感じる

展示会では、地元の職人たちが実演を行い、その精緻な技術を実際に見ることができます。どのようにして一つ一つの作品が作られるのか、制作過程を見学できる貴重なチャンスです。展示会では、気に入った工芸品を購入することもできます。自分用としても、また大切な人への贈り物としてもぴったりな伝統工芸品を手に入れることができます。

3. 体験する

伝統工芸に触れるだけではなく、体験コーナーも充実しています。例えば、友禅染の体験や、木彫りの技術を学ぶことができるコーナーが設けられることもあります。第34回となる今回は、ガラス彫刻の体験コーナーが設けられます。

こんな方におすすめ

・日本の伝統工芸に興味がある方

・地元の文化や歴史を深く知りたい方

・職人技を実際に見て学びたい方

・手作りの素晴らしい工芸品を手に入れたい方

・自分や大切な人への特別な贈り物を探している方

☆職人紹介

会長 山田 浩子 / 彫刻硝子

明治時代にアメリカから伝えられたサンドブラスト加工の技術を使い、ガラスの表面を砂状の研磨剤で削る彫刻ガラス。 研磨剤を当てるとガラスの表面は一瞬にして曇り、繊細な小さな模様から立体的な深彫りまで多様な表現が出来ます。 色の濃淡を彫り分けるには高度な技術が必要です。

中村 拓哉 / 陶芸

文化文明、産業技術の発展により「火」という自然の力の扱い方も変革し続け、多岐に渡る技術交流、情報伝達も伴い、今日では世界各地で多種多様な「現代」の陶芸が存在しています。陶芸を通じ、手仕事の心がより一層中野の地で根付くように、文化伝統が現代からも新しい形で生み出されていくような活動をしていきたいです。

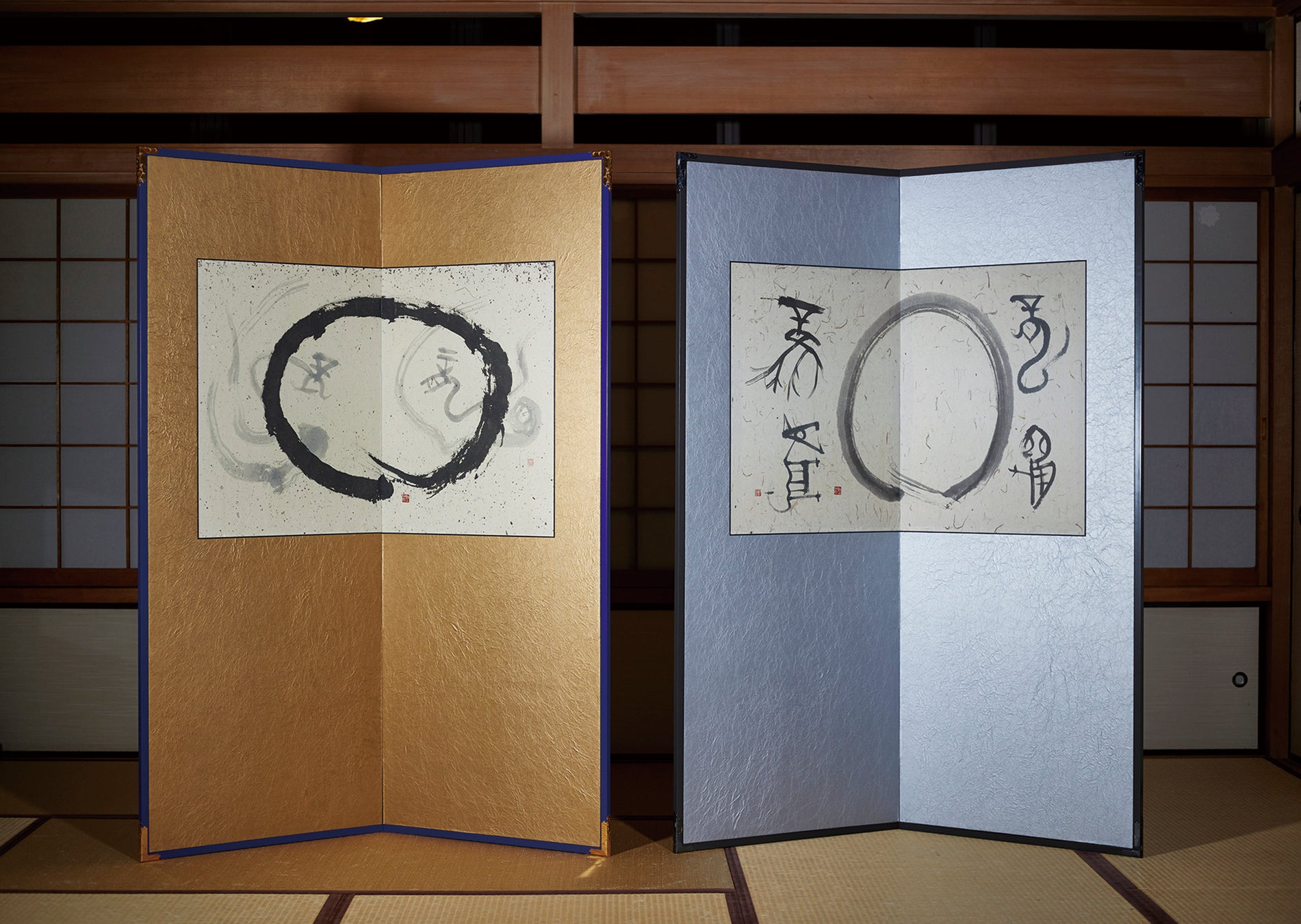

成澤 啓予 / 江戸表具

表具とは、掛軸・巻物・屏風・襖・障子・壁装等和紙と裂地にて仕立てることです。数百年の代々伝わる品を後世に残すために修復も行います。創業元文元年(1736年)9代目㈲アイディ・タナカ 父田中正武弟子入り。歴史と技術を継承すべく㈱田中表具店を復活。10代目表具師。

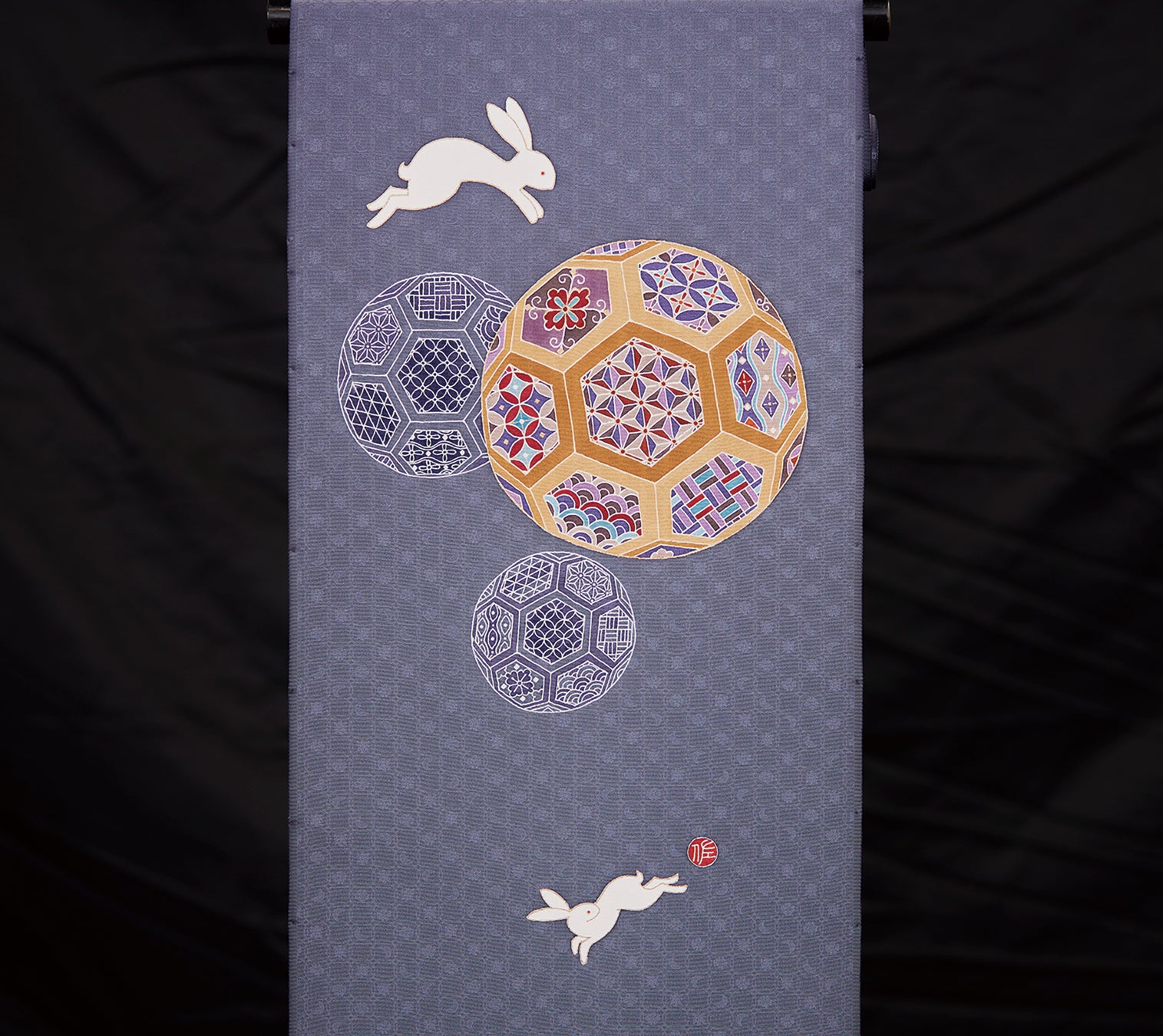

大地 佐和子 / 手描友禅

糸目糊置き友禅の技法を基本に、現代のモチーフと伝統模様を組み合わせたデザインが特徴です。 師匠からの言葉「気の入った仕事」をモットーに、もように願いを込めながら見る人・着る人が楽しくなるような作品づくりを心がけています。

熊澤 吉治 / 手描友禅

振袖、留袖、訪問着、帯等、古典柄の糸目友禅を得意としている。最近は糊を駆使し、新しいイメージの作品作りを心掛け、ライフワークとしている。特に今、糊疋田の可能性を追求している。

栗原 敏夫 / 和裁仕立

呉服屋、卸問屋、個人から発注を受け、裁ち、ヘラ付をして縫い合わせ仕立ていく家業です。種類としては長襦袢、着物、浴衣、羽織、コート、子供物、祝着、袴各種、裃等々。(修行中の事ですが宮内庁の奉仕で掃除をする方の変わった形の制服を10枚以上縫製し納めた事が忘れられない体験でした。)その他着物リフォーム、エコバックやマスクの作成販売もしています。

天野 輝義 / 江戸木彫刻

左甚五郎の流れを受け継いでいる江戸彫刻後藤流五世です。神社仏閣、仏壇、茶道具、間仕切り欄間、龍などの工芸品、家紋、看板、根付など様々な彫刻制作をしています。般若、小面、翁、日蓮上人などを創作しております。

田中 正武 / 江戸表具

表装の仕事には、数百年前の掛軸等を後世に残すための修復作業も含まれます。重要文化財・指定文化財の他、寺社仏閣・個人の家宝の修復を行います。1736年創業・9代目。㈲アイディ・タナカ会長。東京都伝統工芸士。令和元年秋黄綬褒章受章

齋藤 敏 / 竹工芸

古くから私達の身近に自生する竹を手仕事で加工し、日用雑貨や仕事の道具、さらに茶道具などの工芸品にまで洗練しながら愛用されてきたのが竹製品です。 伝統の技法を用いて現代人の生活に役立つ「用の美」を目標にしています。

大谷 久美子 / 佐賀錦

江戸時代末期 佐賀鍋島家9代目藩主夫人が病に伏していた際、天井の網代模様の面白さに惹かれ織物に応用したのが始まりと言われています。金銀の箔置きをした和紙を細く裁って縦糸にし、絹や錦糸を横糸にして織ります。平織・綾織り・模様織り等の技法を用い、優雅さと豪華な暖かさを心に織り続けています。

野村 勇 / 江戸べっ甲

国指定伝統工芸品。べっ甲とは赤道付近(太平洋・大西洋・インド洋)に生息する海亀の一種「玳瑁(タイマイ)」の甲羅等を貼り合わせて作られる素材やその製品の総称です。特徴である軽さや深い透明感神秘的なつや、あめ色のコントラストを活かして様々な装身具、メガネ等に用いられています。

髙橋 貞雄 / 東京手描友禅

江戸時代の京都の絵師「宮崎友禅斎」に由来する友禅染め。大名の参勤交代にともなって職人が京都から江戸へ移り住み、粋な江戸文化の中でも発展してきました。下絵から色挿し、仕上げまで幾つもの工程を手描きによって染め上げます。

藤本 英以 / 木彫人形

三つ折り人形は日本人形の逸品の一つ。安永元年(1772年)頃に作られた仕組みで、頭・胴・手足を別々に彫ることで膝頭と足が折れ立ち座りが出来ます。木彫りした部品は胡粉を数十回塗り重ね最後に顔を描いて仕上げます。その他の人形は多くのデッサンを基に木を彫り様々な表現方法を用いて世界に唯一の作品を作ります。

永井 淳 / 楽器オルゴール

オルゴールは楽器です。楽器オルゴール“モーツァルト”は楽器を参考に、指物の技術を用いて 充分な音量と最高の音質を得ています。箱はメープルや紫檀等の高級木材を使用しシンプルなデザインでその良さを引き立てています。

新倉 康生 / 陶芸

陶芸の分野の中の陶彫は土で自由自在に彫塑し、釉薬を施し、焼成する創作です。窯の中の変化が力を与えて、想いもかけない作品が創出する楽しみがあります。自然界の生物の造形の美と不思議を探求し、陶で表現し、追及しています。 特にワニ、蛙、亀、鮟鱇、フグ等をモチーフにした作品を制作しています。

栗原 つる子 / 和裁仕立

和裁に加え、趣味と実益を兼ね備え、洋裁、着付を始めて40年近くになります。洋裁は今も先生に習いながら、着物リフォームでエコバック、洋服等々の講師もしております。着付はお客様が心地よく着物を着られるように工夫しております。その他、和装小物やマスクの作成販売もしています。

田中 悠記子 / 江戸表具

表装の技術は仏教伝来と共に伝わり、江戸時代には文化の発展により上流社会だけでなく、一般庶民にも身近になりました。江戸表具は武家社会の粋な色調が特徴です。表装の技術は、現代のインテリアにも生かされております。

齋藤 夏枝 / こぎん刺し

江戸時代、雪の降る中も麻布の着物で生活をしていた女性たちは、荒い布目を針と糸で埋める事によって、擦り切れを防ぎ、寒さから身を守る知恵を生み出しました。やがて布目には、自然や動植物などひし形を主とした美しい模様が表現され、それらは手から手へと受け継がれ守り伝えられています。

庭月野 紀子 / 彫刻硝子

ガラスの表面を砂の研磨剤で曇らせデザインを描いていく技法です。被せガラスの色を削り落としながら繊細な色の濃淡やぼかしを表現しています。サンドブラストにしか出来ない色の表現があり古くからある日本の美しい和柄模様と現代のデザインを融合した新しいガラスの形を作り上げていきたいです。

橋本 麻里 / 和人形

和人形制作をしていた母の手伝いを通じて、自然素材の桐の粉や胡粉を自分で練り、刀やヤスリで、1体1体仕上げていく和人形制作に魅了され、退職を機に本格的に制作活動を開始しました。干支などを中心に和人形を身近に感じていただけるような活動をしていきたいと思っています。

池田 祥平 / 東京手彫り印章

明治19年創業の芭蕉堂印房5代目。厚生労働大臣認定、一級彫刻技能士(木口)(ゴム印)。印章は自分の意志や権利を示す為の道具。唯一無二である事が何よりも大事です。木、角、牙、石など色々な素材があります。手書きの文字で丸や四角のスペースの中でより良い配置にこだわり、髪の毛一本分未満の調整をして、あなただけの印章をお作りします。

■中野区の文化とは

中野区の下町文化は、江戸時代から続く庶民の生活様式と深く関わっており、商業や手工芸、地域のつながりを大切にしてきました。現代においても、その伝統が息づいており、地域の商店街や小規模な工房、お祭りなどを通じてその文化が守られています。こうした背景が、中野区の独特の魅力を生み出し、地域の文化として根付いています。

■中野区伝統工芸保存会とは

中野区の伝統工芸品には、東京の下町文化や庶民的な感覚が色濃く反映されている特徴があります。しかし、中野区自体は、独自の伝統工芸品を持つというよりも、東京都全体や近隣の地域の工芸文化が影響を与えているという側面が強くあるため、中野区の伝統工芸を担う職人達が今もなお地域に根付き、全国的にも幅広い活動をしていることについては、世間一般からも認識されることが難しく忘れられがちです。現代社会において、伝統文化の衰退といった日本全体を取り巻く重要な課題も、その起因の一つであることは間違いありません。

中野区伝統工芸保存会は、こういった課題とも正面から取り組み、文化的背景から生み出された伝統工芸技術を保存し、後世に伝えるために活動している団体です。

中野区を拠点に活動する14 業種21 名の職人と作家達が、展示会や体験イベント、教育活動を通じて、地域住民や訪れる人々に伝統文化、日本の優れた精神性や手仕事の価値を伝え、地域に根ざした文化を守り、伝統工芸を時に新しい形で現代社会に生かしていくことを目指しています。

中野区伝統工芸保存会一同、皆様のお越しを心よりお待ち申しあげます。

本件のお問い合わせはこちらまで

nakano.hozonkai@gmail.com / 中村

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像