AIとの共存に不可欠なのものは“信頼性”──全国調査で明らかに

「なりすまし」「誤情報」への不安が顕在化、“人間であることの証明”がAI利用促進の条件

公正で人間中心のデジタル経済への移行を加速させることを目的として設立されたグローバル・テクノロジー企業Tools for Humanityは、全国の10〜70代の男女1,000名を対象に「AIの信頼性に関する実態調査」を実施しました。

■調査背景

現在、日本を含む世界各国で人間とAIの共存が進む一方で、AIによって生成されたコンテンツや音声のなりすまし、ディープフェイクなどがデジタル空間に広がりつつあります。こうした状況の中で、AIに対する「信頼性」や「人間であることを証明する仕組み」の必要性が、新たな社会課題として浮かび上がっています。

このような背景を受け、人間性の証明を可能にする革新的な技術「World」を開発したTools for Humanityは、アクセンチュア株式会社の協力のもと、全国規模の意識調査を実施しました。

その結果、AIの信頼性に関する関心が高まっていることに加え、回答者の92.2%以上が「なりすまし」や「誤情報」といったリスクが解消されれば、AIツールをより積極的に活用したいと考えていることなどが明らかになりました。

■調査概要

タイトル:「AIの信頼性に関する実態調査」

調査時期:2025年4月

有効回答:1,000ss

調査機関:アクセンチュア株式会社

■調査結果サマリ

・全国の10代から高齢者まで約40%が生成AIを使用

・一方で、多数の方が以下の理由に寄り慎重な姿勢を保っている

①「偽アカウントやなりすましが不安」:76.6%

②「誤情報やフェイク画像が見抜けない」:80.1%

③「そもそも“実在する人”かどうか分からない」:80.6%

・ただし生成AIに対する期待は依然として高く、「うまく使えば生産性の向上や情報収集の効率化に役立つ」というポジティブな声も79.9%寄せられた

■調査結果詳細

1. 生成AI利用経験のある方は全体の約40%。

生成AIユーザーの3人に1人が毎日利用している「ヘビーユーザー」

生成AIを利用している方は全体の40%、月に1回以上生成AIを活用しているユーザーの3人に1人が毎日1回以上利用する「ヘビーユーザー」であることが明らかになりました。年代別では10代・20代が最も利用率が高く、特に10代では過半数(57.1%)が宿題のサポートや知識の取得など、学習目的で生成AIを利用していると回答しています。

2. 生成AIに対する不安を感じたことがある方は全体の約半数、推定5,100万人にのぼる

生成AIの利用における不安を感じると回答した方は全体の約半数(52.3%)、日本国内で推定5,100万人にのぼりました。

特に、生成AIの利用頻度の高いヘビーユーザーほど不安を感じる割合が高く、利用経験がほとんどない方と比較して12%ほど高い結果となっています。

3. 「なりすましや偽アカウントの増加」に不安を感じる人が76.6%

生成AIの信頼性に関する懸念として「誤情報や偏った情報が提供される可能性がある(80.6%)」、「フェイクニュースやディープフェイクコンテンツの増加(80.1%)」が最も高い数値となっていますが、昨年問題になった「なりすましや偽アカウントなどの増加(76.6%)」も高い数値で出ており、生成AIが悪用されることへの不安感が高まっていることがうかがえます。

また、全体の約77%がネット上でのニュースや広告、SNS上での情報などを疑うようになったと回答しています。さらに、実際にディープフェイク映像や音声により、誤った情報に触れた経験がある方は36.2%、3人に1人が接触経験者という結果となり、ディープフェイクが生活に身近なものになってきていることがわかります。

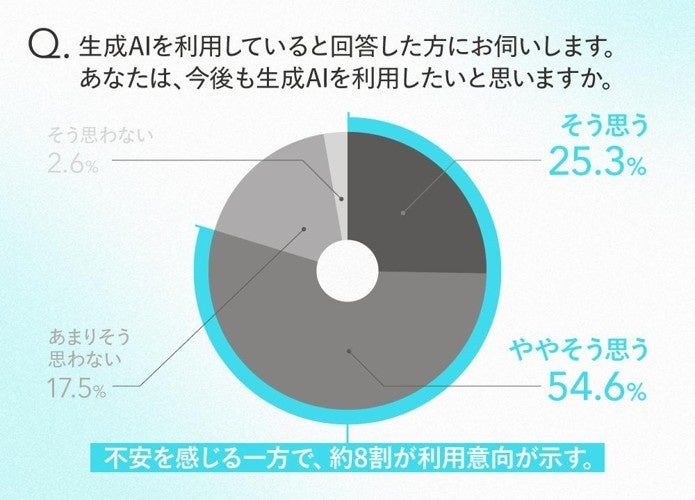

4. 不安を感じる一方で、79.9%がAIの継続利用意向を示す

信頼性に対する不安を感じている方の中でも、今後も生成AIを利用し続けると回答した割合は79.9%に達しています。

また、投資・資産運用経験者ほど生成AIへの期待値が高い(88.7%)という結果になりました。

期待することは「作業効率の向上(58.6%)」、「時間の節約(51.1%)」、「新しいアイデア(44.4%)」が上位を占めました。

5. AIの信頼性が担保されれば約92%が「もっと利用頻度を増やしたい」と回答

生成AIに対して不安を抱えている人の中でも「信頼性が担保される場合」の利用意向を尋ねたところ、92.2%が「利用頻度を増やしたい」と回答しており、信頼性の確保が普及の鍵を握ることが示唆されました。

また、今後利用意向がない方でもなりすましや偽情報の可能性がなくなれば、48.0%が利用したいと回答しました。

■AIの信頼性を担保するための「人間性の証明」について

本調査でも明らかとなったAIへの信頼性に対する対応として注目されているのが、Tools for Humanityが取り組む「World」というプロジェクトとその中核にある「World ID」という仕組みです。「World ID」は個人の名前や電話番号といった情報を用いることなく、「唯一無二の実在するの人間であること」を証明することだけを目的としています。

「World ID」は、専用の生体認証デバイス「Orb」を用いた一度限りの登録によって有効化され、以降はその証明を用いて、オンライン上での活動を信頼性のある形で行うことができます。取得した生体情報は保存されず、World側にも一切残らない設計となっています。

Worldの「人間であることの証明」は2023年夏から日本でも開始されており、生成AI時代に必要なソリューションとして、さまざまな分野での活用が検討されています。

■専門家の意見

AI専門家として活躍する株式会社デジライズ代表取締役の茶圓将裕氏も「World」を支持しており、次のようにコメントしています。

------------------

今回の調査で明らかになった『3人に1人がディープフェイクを体験』という事実は、生成AIがもたらす社会的リスクが顕在化した証左です。特に『76%がなりすましや偽アカウントに不安』と回答した点は、デジタル空間における信頼の崩壊が現実の脅威となっていることを示しています。

こうした課題に対し、重要なのは『技術の善悪』ではなく『予防できるシステム』です。例えば、私たちが提供するAIツール開発では、生成AIの悪用を防ぐための自動検知システムを組み込んでいます。これはWorldプロジェクトが進める『人間性のデジタル証明』と同様、リスクが発生する前にシステムで予防するという考え方に基づいており、今後のAI社会においてはWorld IDのような「予防のためのデジタルインフラ」が必要であると考えています。

------------------

プロフィール:茶圓 将裕

2023年には株式会社デジライズを創業し、法人向けAIツールの開発・提供、AIリスキリング研修などを通じて日本企業の生産性向上に貢献。また、生成AI関連サービスを次々とリリースし、SNSやメディアを通じてAI活用法を広く発信。

GMO AI & Web3株式会社の顧問や、一般社団法人生成AI活用普及協会の協議員も務める。

■Tools for Humanityついて

Tools for Humanity(TFH)は、より公正で人間中心のデジタル経済への移行を加速させることを目的として設立されたグローバル・テクノロジー企業です。TFHは「World Network」の初期開発を主導し、「World App」の運営も行っています。本社はサンフランシスコおよびベルリンに所在。

■Worldについて

Worldは、AI時代のために構築された「人間性の証明(Proof of Personhood)」プロトコルです。その中核をなすWorld IDは、個人情報を開示することなく、「自分が人間である」とオンライン上で証明することを可能にします。このプロジェクトは、2019年にサム・アルトマン、アレックス・ブレイニア、マックス・ノーヴェンスターンによって共同設立されました。

日本がAI導入を加速させる中で、Worldの使命はサイバーセキュリティ、イノベーション、経済的包括といった国家的優先課題とも一致しています。Worldは単なる認証ツールにとどまらず、100以上の「ミニアプリ」を通じて、ユーザーによるアンケートの実施や、教育ツールへのアクセス、コミュニティの形成、慈善活動の支援といった活動を可能にしています。認証を受けた日本のユーザーは、Worldcoinトークンを毎月1回、最長で1年間受け取ることができます。これにより、より多くの人々がグローバルデジタル経済に接する機会を持てるようになります。

■World財団について

World Foundationは、Worldのインフラおよび資産(Orb)やネットワークのオープンソース技術を含む)を管理・運営する非営利団体です。

■メディアからの連絡先

press@world.org

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像