「MAZDA TRANS AOYAMA」で週末限定ドッグカフェを開催! 愛犬とのドライブが楽しみになる全国ご当地おやつも限定販売

「愛犬と車でのおでかけ実態調査」で44%が愛犬の“車酔い”を経験 獣医師監修「愛犬とのお出かけを快適にするヒント」を公開

マツダ株式会社(以下、マツダ)は、ブランド体感施設「MAZDA TRANS AOYAMA(マツダ トランス アオヤマ)」にて、11月16日(日)から12月7日(日)までの4週間、毎週日曜日に限り、愛犬と共に楽しめるドッグカフェを期間限定開催※1いたします。

当日は、愛犬を施設内に連れた状態で、伊都岐珈琲(いつきコーヒー)監修のメニューを含むカフェ(ドリンク・フード・スイーツ)をお楽しみいただけるほか、日本全国からセレクトしたご当地トリーツ全20種類を週替わりで販売します。さらに、人気車種「MAZDA CX-80」を愛犬と共にご試乗※2いただけます。

※1 ドッグカフェをご利用いただけるわんちゃんには制限があります。留意事項はイベント特設ページをご確認ください。

※2 事前予約制。試乗可能枠には限りがあります。詳細はイベント特設ページをご確認ください。

イベント特設ページ:https://www.mazda.co.jp/experience/mazda_trans_aoyama/event/info/dogcafe/

マツダでは、「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を進化させ続け、お客さまの日常に移動体験の感動を創造し、「生きる歓び」をお届けしていくことを目指しており、8月からはその想いを体現する、乗る人をとことん想ったクルマづくりを紹介するキャンペーン「技術って、愛だ。」を展開してきました。

その一環として、人と人生を共にする愛犬にも快適な移動を提供することを目指し、「愛犬と車でのおでかけ実態調査」を実施したところ、ドライバーの44%が「愛犬が車酔いをした経験がある」と回答し、90分までの乗車時間で73.3%の愛犬に車酔いの症状が現れることが明らかになりました。また、愛犬が車酔いした際、車酔いを悪化させるおそれのある「NG行動」を選んでしまっているドライバーが約半数(46.3%)にのぼるという結果となり、愛犬を伴ったおでかけに対するドライバーの認識のばらつきが垣間見えました。この度のドッグカフェの開催を通じて、愛犬と共に快適な移動体験を楽しむ文化が広がることを願っています。

■MAZDA TRANS AOYAMAドッグカフェ概要

・ご当地トリーツ全20種類の販売

愛犬と共にさまざまな魅力ある地へおでかけしてほしいという想いから、日本全国47都道府県からおすすめのご当地トリーツ全20種を集めました。各地域の名産品を使ったジャーキーやビスケット、ガムなど愛犬が喜ぶアイテムが週替わりで店頭に並びます。

ラインナップ予定:

11月16日(日)北海道+東北地方+北陸地方

11月23日(日)関東地方+中部地方

11月30日(日)近畿地方+中国地方

12月7日(日) 四国地方+九州地方

・愛犬との「MAZDA CX-80」試乗体験

イベント実施日の午前中、1枠限定で、愛犬とともに「MAZDA CX-80」をご試乗いただけます。スタッフ同乗のもと、「都会の中で自然を感じるコース」もしくは、「東京のランドマークを巡るコース」いずれかをお選びいただけます。

予約サイト:https://www.mazda.co.jp/experience/mazda_trans_aoyama/test_drive/

※ 事前予約制。試乗可能枠には限りがあります。

※ 試乗の際、愛犬についてはAIRBUGGY内に入れていただく必要があります。詳細はホームページをご確認ください。

名称: MAZDA TRANS AOYAMA

所在地: 東京都港区南青山5丁目6-19

営業時間: 午前8時30分~午後6時30分 (午前8時30分~午前10時00分 1Fカフェのみ営業)

HP: https://www.mazda.co.jp/experience/mazda_trans_aoyama/

イベント特設ページ:https://www.mazda.co.jp/experience/mazda_trans_aoyama/event/info/dogcafe/

■愛犬と車でのおでかけ実態調査

【調査結果 TOPICS】

1. 44%のドライバーが愛犬の「車酔い」を経験。90分までの乗車時間で73.3%の愛犬に車酔いの症状が現れることが明らかに。

2. 愛犬が車酔いしないように気をつけていること第1位は「適度な休憩を取る」。一方で、約半数が「NG行動」を選択している実態も。

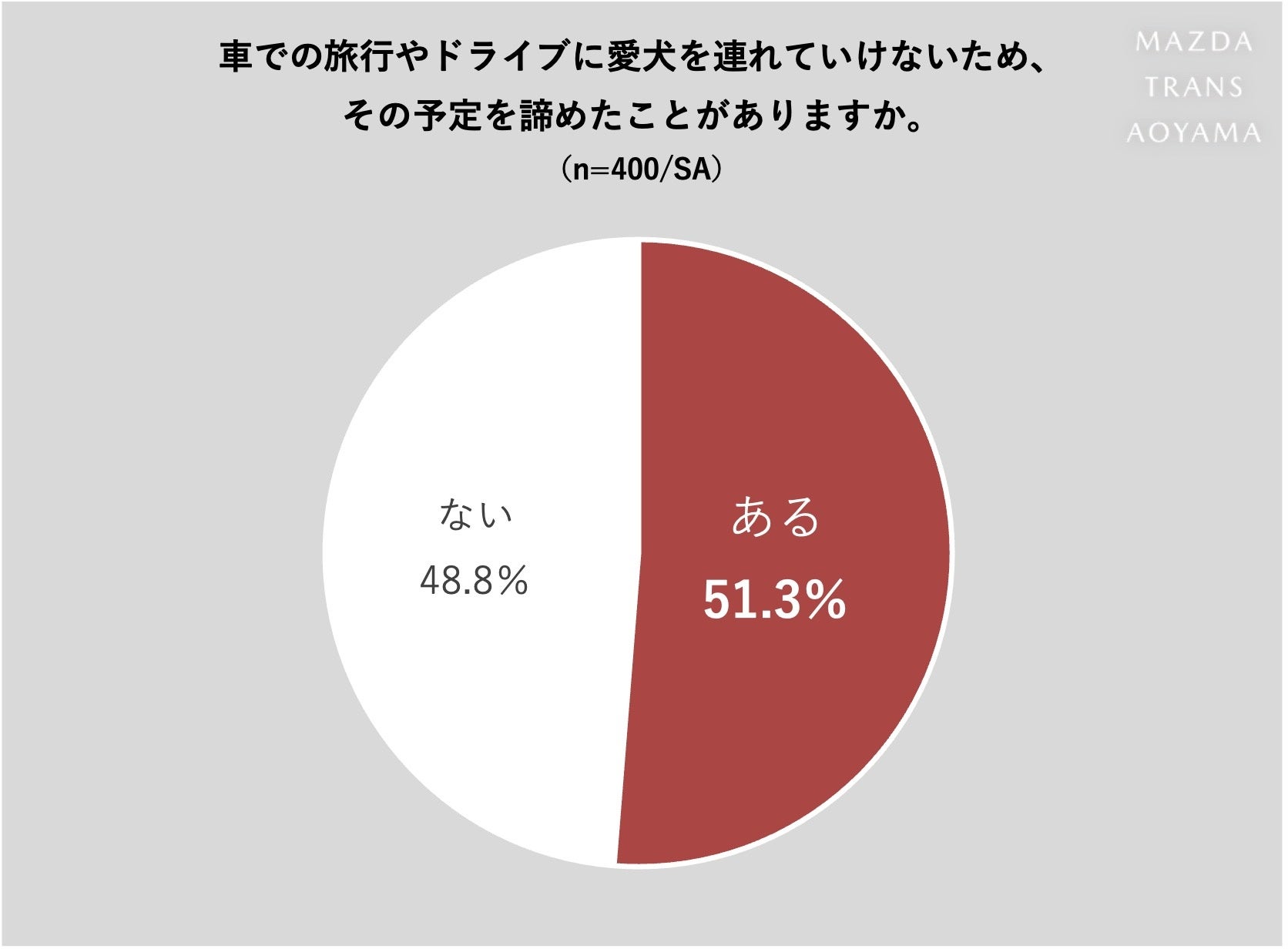

3. 愛犬を旅行やドライブに連れていけないため、遠出を諦めた人は2人に1人。その理由として「愛犬がストレスを感じそうだった」とあげる人が数多くみられた。

【調査詳細】

調査対象者 :犬を自宅で飼育している20歳~69歳の男女

調査地域 :東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県

調査期間 :2025年7月24日(木)~2025年7月28日(月)

調査人数 :400名

調査方法 :インターネット調査

調査主体 :株式会社ネオマーケティング

1. 44%のドライバーが愛犬の「車酔い」を経験。90分までの乗車時間で73.3%の愛犬に車酔いの症状が出ると明らかに。

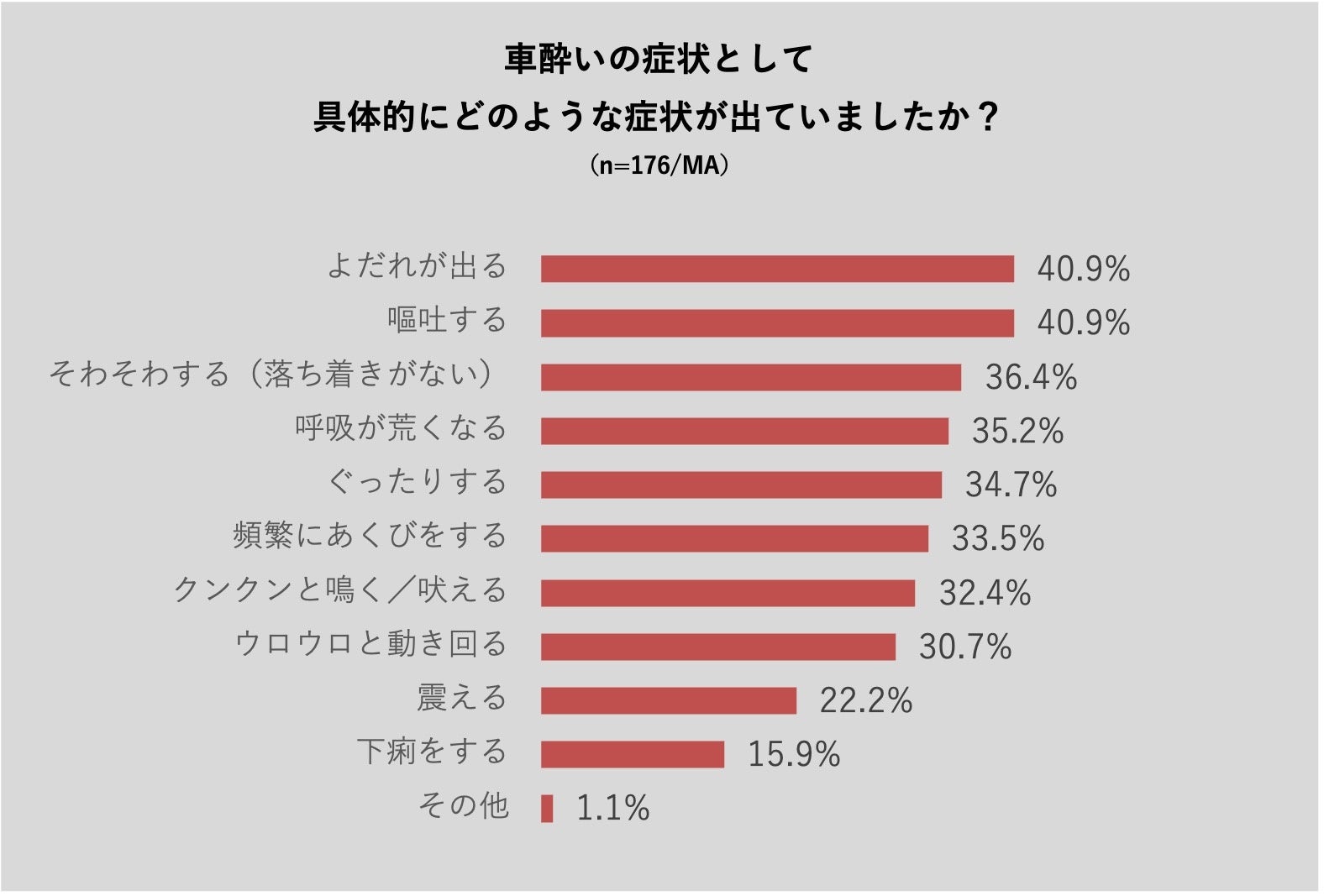

愛犬の車酔い経験について尋ねたところ、44%が「ある」と回答。その際に見られた主な症状としては、「よだれを垂らす」(40.9%)、「嘔吐する」(40.9%)、「落ち着きがなくなる/ソワソワする」(36.4%)などが多く挙がり、いずれも3割以上の回答者が複数該当しています(複数回答)。

また、車酔いの症状が出た乗車時間を聞いた設問では、「30~60分未満」(27.3%)、「60~90分未満」(28.4%)が特に多く、約7割の愛犬が90分未満の移動で不調を訴えていたことが明らかになりました。

たとえば東京から出発すると、熱海(静岡)、御殿場(静岡)、九十九里浜(千葉)、那須高原(栃木)などの近距離ドライブの定番スポットでも、休憩なしでは愛犬にとって大きな負担となる可能性があります。こうした結果からも、「愛犬の車酔い」は一部の特異なケースではなく、多くのドライバーが日常的に直面するリアルな課題であることが浮き彫りとなりました。

2. 愛犬が車酔いしないように気をつけていること第1位は「適度な休憩を取る」。一方で、約半数が「NG行動」を選択していた実態も。

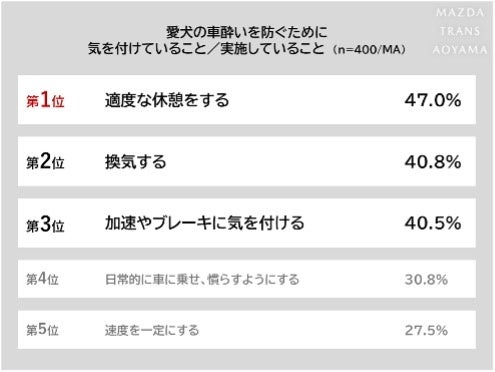

ドライバーが愛犬の車酔いを防ぐために実践していることとして、最も多かったのは「適度な休憩を取ること」(47.0%)でした。その他にも、「加速やブレーキに気を付ける」(40.5%)「速度を一定にする」(27.5%)など、日々の運転動作の中でできる工夫を挙げる人も多く見られました。

車酔い後の対処としては、「車を一時停止して外に出す」「少し歩かせて気分転換をさせる」など、休憩やリフレッシュの時間を取る行動が多く取られていました。一方で、「膝の上で抱く(20.0%)」 「おやつを与える(15.5%)」など、実は車酔いを悪化させるおそれのある「NG行動」を選んでしまっているドライバーも多く、約半数(46.3%)にのぼることも明らかになりました。

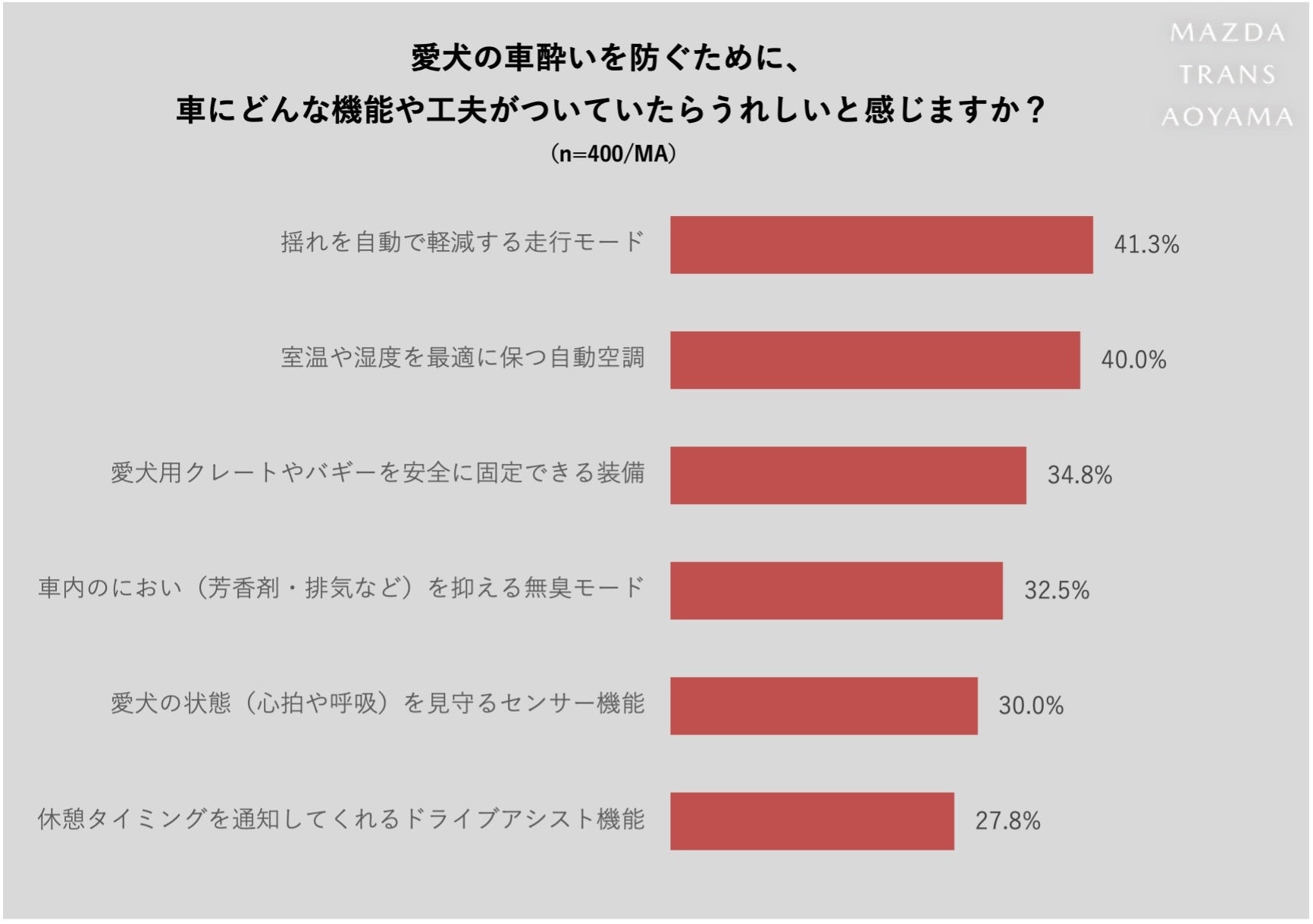

こうした誤った対処は、愛犬にとってかえって負担となる可能性があるため、ドライバーには正しい知識を身につけることが求められます。さらに、車酔いを防ぐために車についていたら嬉しい機能としては、「揺れを自動で軽減する走行モード(41.3%)」「室温や湿度を最適に保つ自動空調(40.0%)」が上位に。ドライバー自身の努力だけでなく、車側のサポート機能へのニーズも高まっていることが分かりました。

3. 2人に1人は、愛犬を旅行やドライブに連れていけないため、遠出を諦めている。理由として「愛犬がストレスを感じそうだった」とあげる人が数多くみられた。

車での旅行やドライブに愛犬を連れて行けないため、その予定を諦めた」経験があると回答した人は、約2人に1人(51.3%)にのぼりました。また、2024年の長期休暇(年末年始、GWなど)に、「愛犬を連れて帰省・旅行をしなかった」と答えた人の理由として最も多かったのが「愛犬がストレスを感じそうだった」(33%)。次いで、「愛犬と一緒だと行動が制限されるから」(23.1%)「長時間の移動に耐えられないと思った」(22%)という回答が続きました。「せっかくの旅行だからこそ、愛犬にも楽しんでほしい」「無理をさせたくない」といった気遣いから、遠出そのものを諦める判断に至ったケースも多く、愛犬の体調や気持ちを第一に考えるドライバーの姿勢がうかがえます。

今回は、 獣医師 佐藤貴紀さんに、「愛犬が車酔いしてしまう原因」の解説と、「もしも愛犬が車酔いをしてしまったら?」という視点で、予防・対処のポイントを伺いました。

獣医師に聞く、「もしも愛犬が車酔いをしてしまったら?」

犬は人間よりも乗り物酔いしやすい生き物です。内耳の平衡感覚が敏感で、においや振動、音にも過敏に反応するため、人間の4〜5倍敏感だといわれています。車酔いしやすい犬の特徴として、大きく分けると6通りあります。①揺れや匂いなどにストレスを感じやすい緊張しやすい犬、②三半規管が未発達なパピー犬、③車そのものに慣れてない犬、④過去の経験で車酔いに対し嫌な思いをした犬、⑤空腹もしくは満腹で胃が刺激されやすい犬、⑥呼吸が不安定になりやすい短頭種や小型犬と言われています。

動物は言葉で不調を訴えることができないため、飼い主がサインを見逃してしまい、重い症状が出てから動物病院を受診されるケースも少なくありません。典型的な症状は「呼吸が荒くなる」「よだれが増える」「嘔吐する」などですが、「ソワソワする」「欠伸を繰り返す」など、一見車酔いとは分かりにくい行動もあります。中には“寝たふり”をしてやり過ごそうとする犬もいるため、普段以上に注意深く観察していただきたいですね。

車酔いの主な原因のひとつは「揺れによる平衡感覚の乱れ」です。小さな体の犬ほど影響を受けやすいため、加速やブレーキを急がず、スムーズな運転を心がけてください。特に高速道路での長距離移動は小さな揺れが大きく感じられるため注意が必要です。振動を軽減する機能が搭載された車やシートを選ぶことも有効な対策のひとつです。

調査では20%の飼い主さんが「膝の上で犬を抱く」という行動を取っていることが分かりましたが、不安定な膝の上では揺れが直接伝わるため、基本的には避けた方がよいでしょう。まずは近距離のドライブから少しずつ慣らして、試してみるのがおすすめです。

獣医師が教える!”もしも「愛犬が車酔いかな?」と思ったら”

犬が車酔いを起こした際は、速やかに安全な場所に停車し、換気を行うことが第一です。可能であれば短時間の歩行を促し、外気に触れさせることで自律神経のリセットを図ります。症状が頻発する場合は、乗車前に酔い止め薬の投与を検討するのも有効です。あらかじめかかりつけ医に相談しておくと安心でしょう。乗車時の環境調整や早期の対処により、犬の身体的・心理的負担を軽減することが可能です。

■佐藤 貴紀さんプロフィール

佐藤貴紀(さとう・たかのり)

獣医師、日本獣医循環器学会認定医・ハグウェル動物総合病院グループ統括院長。

1978年東京都生まれ。麻布大学獣医学部獣医学科を卒業後伴侶動物医療の道に進む。

専門は循環器(日本獣医循環器学会認定医)および栄養学。

現在はハグウェル動物総合病院グループ統括院長、The vet南麻布動物病院顧問、公職として東京都獣医師会理事などを務める。「一生のかかりつけ医」を推奨し人医療と同様の専門分野別治療、予防医療などに注力している。

近年は、健康の土台となる栄養学(食事の改善)にも積極的に取り組み、犬・猫用フレッシュフードの開発などを手がけている他、イベントやテレビ・雑誌などのメディアへ多数出演。9月に「獣医師が教える 愛犬のためのごはんと健康管理」(緑書房)を出版。

■マツダが掲げるメッセージ「技術って、愛だ。」について

マツダは、「ひと中心」の価値観のもと「走る歓び」を進化させ続け、お客さまの日常に移動体験の感動を創造し、「生きる歓び」をお届けしていくことを目指しています。この度、「技術って、愛だ。」というメッセージのもと、クルマに乗るすべての人たちにとって快適で安心な移動体験に寄与するマツダの技術をご紹介しています。

ハンドルを握ったら、気持ちよく走ってほしい。

駐車場では恋人のように、見とれてほしい。

旅行帰りの子どもには、安心して眠ってほしい。

助手席専門の人にだって、ワクワクしてほしい。

クルマをつくるだけじゃない。

みんなの笑顔をつくるために、

技術はあると信じているから。

今日もMAZDAはとことんやる。

一台に、持てるすべてを注ぎ込んで。

技術って、愛だ。

□「技術って、愛だ。」(マツダオフィシャルサイト)

https://www.mazda.co.jp/purchase/campaign/suv_series/

■この度の調査結果の内容に関連し得るマツダの独自技術を一部ご紹介いたします。

「G-ベクタリング コントロールプラス(GVC Plus)」

「MAZDA CX-5」「MAZDA CX-30」などに採用されている「G-ベクタリング コントロールプラス(GVC Plus)」は、カーブを曲がるときや車線変更時などに、ドライバーの操作に応じてエンジン出力とブレーキを緻密に調整し、クルマの動きをより滑らかに整えます。乗員にかかるGの変化がなめらかになることで、ドライバーや同乗者の頭部や体の揺れが抑制され、より快適なドライブを楽しむことができます。*1

キネマティック・ポスチャー・コントロール(KPC)

「MAZDA CX-60」「MAZDA CX-80」「MAZDA ROADSTAR」などに採用されている「キネマティック・ポスチャー・コントロール(KPC)」は、山道やワインディングのようなカーブ走行時に後内輪側のブレーキを軽くかけ、車体を引き下げることで、傾きを抑えてクルマ全体の姿勢を安定させるマツダ独自の技術です。

車体の浮き上がりが抑えられるため、ドライバーだけでなく同乗している方にも安心感の高い乗り心地を提供します。*2

大切な家族の一員である愛犬と一緒に、同じ時間を心地よく過ごす。何気ない一瞬。マツダの技術は、「前向きに今日を生きる人の輪を広げる」マツダのパーパス実現のために、存在します。

※愛犬は、クレートやペット用シートベルトを使用するなど、安全な方法で乗車させるとともに、走行中はすべての同乗者の安全に配慮し、関係法令を遵守してください。

参照:

*1)マツダ|G-ベクタリング コントロールのメカニズム|ダイナミクス

*2)MAZDA ROADSTER|特長 - デザインやインテリア、走行性能、安全性能、機能性|マツダ (走りの技術)

□ GVC Plusについて、詳しくはこちら(マツダオフィシャルサイト)

https://www.mazda.co.jp/beadriver/dynamics/skyactivvd/#gvcplus

□KPCについて、詳しくはこちら(マツダオフィシャルサイト)

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像