観光地から滞在地へ。一生に一度ではなく、何度も訪れたくなる町を目指し関係人口型アートフェス『琴平山博覧会』、146年ぶりに9月開催

紫舟・台湾アーティストらと共に創る、関わり続けたくなる町づくり

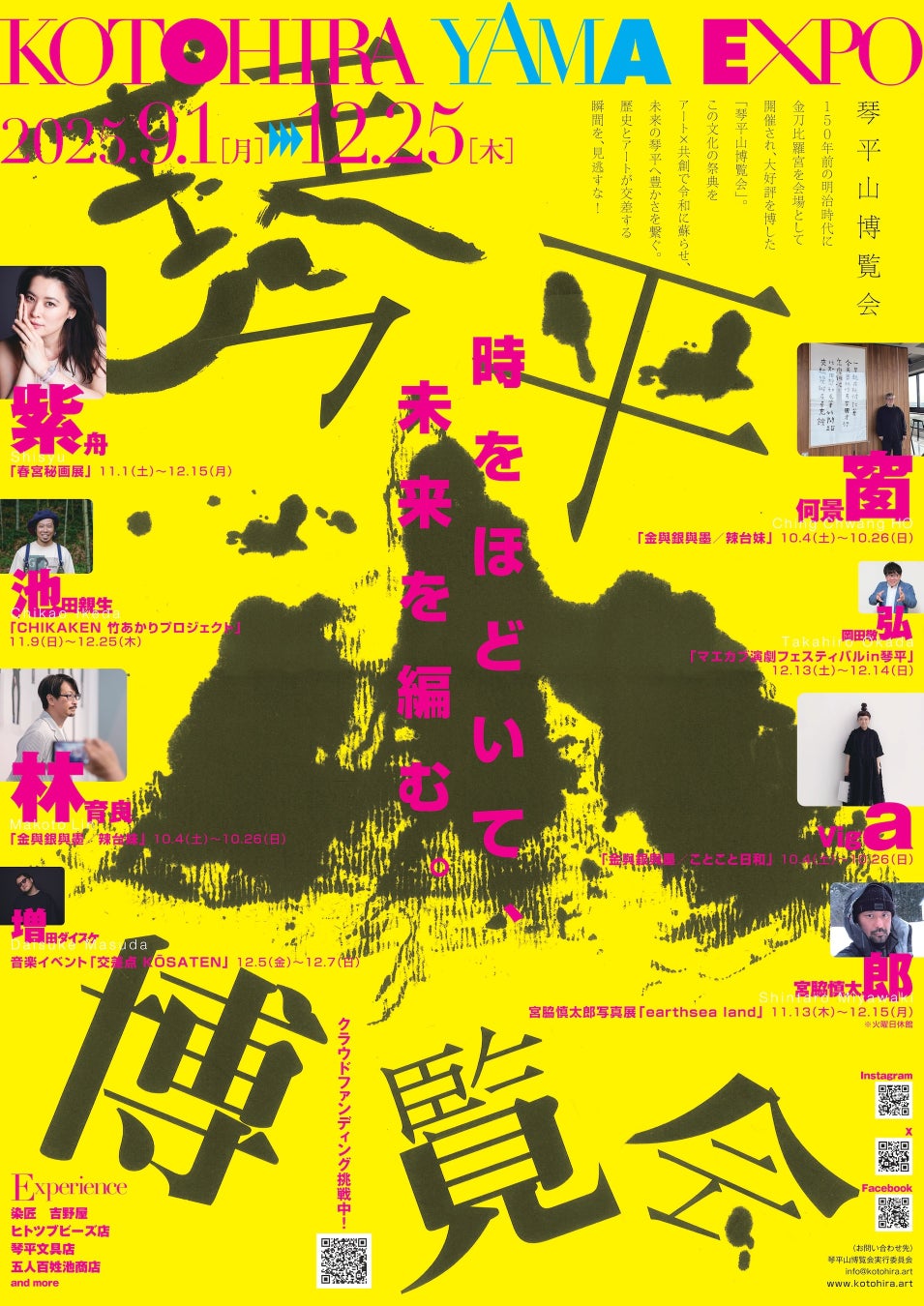

琴平山博覧会実行委員会(琴平町)は、町の象徴であり国の重要文化財である金刀比羅宮をはじめ町内各所を舞台に、関係人口型アートフェス『琴平山(ことひらやま)博覧会』を2025年9月1日(月)から12月25日(木)まで開催します。町に新たな“関わりしろ”を生み出し、人びとが当事者として関わり続けられる仕組みを用意するのが最大の特徴です。なお、本博覧会は1873年(明治6年)に初回、1879年(明治12年)に第二回が催され、今回が146年ぶりの開催となります。

琴平山博覧会の原点

“こんぴらさん”の愛称で親しまれる金刀比羅宮の門前町・琴平町は、「一生に一度は、こんぴらさん」と庶民憧れの地として多くの参拝者を迎えてきました。明治期に催された琴平山博覧会では、美術・工芸品に加え、蒸気機関による精米機や製糸機などの先端技術が披露され、作家・発明家・技術者らが集結。全国から訪れた人々が歴史・文化に加え“文明”を目の当たりにし、大きな賑わいを生み出しました。このように「多様な人々が集い、新たな“関わりしろ”を生み出す場」こそが、琴平町の活気の原点だと私たちは考えています。

現代が抱える課題と転機

しかし昨今は、地方共通の課題である人口流出や高齢化により“関わりしろ”を生み出す力が弱まり、来訪者も減少傾向に。さらにコロナ禍で観光は大打撃を受け、“こんぴら参り”に依存した町の在り方を見直す契機となりました。そうした中、2021年、町内事業者が中心となり「観光地から滞在地へ。一生に一度ではなく、何度も訪れたくなる町」をビジョンとして掲げ、シャッター商店街活性化、アーティスト・イン・レジデンス、デジタルノマド誘致など、多彩な取り組みをすべて民間主導で進めています。

146年ぶりの復刻へ

こうした活動をさらに発展させるべく、地元事業者有志が集まり実行委員会を組成。アーティストやクリエイターと共に、かつて町に大きな活気をもたらした「琴平山博覧会」を146年ぶりに復刻することとなりました。金刀比羅宮をはじめ、町内各所でのアート展示や演劇・音楽ライブなどを展開。来訪者は観客として楽しむだけでなく、クラウドファンディングや運営ボランティアを通して参画できる“関わりしろ”を数多く用意します。さらにNFTを活用したデジタルチケットで、来町後もオンラインを通じて町とつながり続けられる仕組みも導入します。

未来への願い

琴平山博覧会は、単なるイベントではありません。地域住民や来訪者、企業や自治体が互いに“関わりしろ”を見出し、当事者として参画することで、新たな関係人口を生み出していく取り組みです。

この「人と人とのつながりを起点にしたまちづくり」の姿勢は、人口流出や担い手不足など、全国の地域が直面している共通課題に対するひとつの解決モデルとなり得ます。

私たちは本博覧会を通じて、琴平を「一生に一度ではなく、何度も訪れたくなる町」へと進化させるとともに、全国の地域に希望を届ける先進事例となることを願っています。

『琴平山博覧会』概要

会 期:2025年9月1日(月)〜12月25日(木) *プレヒート期間:2025年9月1日(月)~10月3日(金)

会 場:金刀比羅宮 表書院、高橋由一館、HAKOBUNEビル、金陵の郷、ほか町内各所

入 場 料:無料/一部有料エリア設定

主 催:琴平山博覧会実行委員会

協 力:金刀比羅宮、こんぴら観光まちづくり協会、ほか関係各社・団体

後 援:琴平町(予定)、琴平町商工会、香川大学、せとうち観光推進機構、ほか各社・団体

U R L:https://www.kotohira.art/

総合受付:Kotori Coworking & Hostel KOTOHIRA(香川県仲多度郡琴平町720-15)

お問合せ:琴平山博覧会実行委員会 事務局 info@kotohira.art

開催スケジュール

9月1日:開幕~プレヒートイベント(オンライン ~10月3日)開催

9月15日:クラウドファンディング開始(~11月30日)

10月4日:台湾アーティスト 展示(〜10月26日)

11月1日:紫舟 展示(〜12月15日)

11月9日:CHIKAKEN 展示(〜12月25日)

11月13日:宮脇慎太郎 展示(〜12月15日)

12月5-7日:音楽イベント「KOSATEN」開催

12月13-14日:「マエカブ演劇フェスティバルin琴平」開催

12月25日:閉幕

リアル展示の見どころ:所縁ある“関係人口”アーティストが共鳴

メイン会場のひとつとなる金刀比羅宮では、四国中央市出身で世界的に高い評価を受ける書家・紫舟が作品を発表。かつて門前町の魅力を物語化した町おこしプロジェクト「こんぴら十帖」の題字を揮毫した同氏が、江戸期の艶絵文化である“春画”を現代的に再解釈し、神域での展示という異色の挑戦に臨みます。伝統と革新が交わることで、文化・宗教・芸術が融合する新たな作品を提示します。

また、琴平は台湾・九份と友好都市関係を結んでおり、その縁から台湾を代表するアーティストたちが参加。書道詩人と写真家によるユニット・何景窗(ホー・チンチュアン)× 林育良(マコト・リン)らが来訪し、琴平の町中を展示空間としたインスタレーションを展開し、文化交流の輪を広げます。

更に、昨年度の金刀比羅宮公式カメラマンを務めた宮脇慎太郎は、1年抱えて撮影した金刀比羅宮の写真や町の風景・人々を写した作品を通じて琴平の魅力を未来へ伝えます。

参加アーティストはいずれも「琴平町に所縁を持つ人々」であり、まさに濃密な“関係人口”として本博覧会に参画します。

参画アーティスト&クリエイター紹介

◎紫舟(シシュー)|書家

六歳から書をはじめる。奈良・京都で三年間研鑽を積む。東大寺にて得度。

『書』と、書を平面や伝統文化の制約から解放した『三次元の書』、書が絵画と融合した『書画』など、伝統文化を新しい斬り口で再構築した作品は、世界で日本の唯一無二の現代アートと言われている。琴平では門前町プロジェクト「こんぴら十帖」の題字を揮毫。

紫舟(シシュー):博覧会への想い、来場者へのメッセージ

琴平に息づく「遊郭」と「祈り」が交差する神秘性に着想し、紫舟は現代に蘇らせた春画展を開催します。

江戸で流行した春画は、ロンドン大英博物館をはじめ、いまや世界が注目するアートです。

ゴッホも魅了した浮世絵の黒い輪郭線を―書家の紫舟が伝統から解き放ちます。

墨の輪郭線は平面を超え、空間に広がり、江戸の感性が現代に呼吸する瞬間を、ここ琴平で体感してください。

紫舟の「春宮秘画」展は、浮世絵の象徴である漆黒の輪郭線をあえてすべて排除し、その線を墨蹟彫刻として立体化し、絵と重ね合わせています。

秘められた春画文化へのオマージュであると同時に、浮世絵が世界に広まる契機となった「版ずれ」の美をも再現。

平面に閉じ込められてきた線は解き放たれ、宙に舞い、新たな命を宿します。

伝統と革新が交錯する様を金刀比羅宮でお楽しみください。

◎何景窗(ホー・チンチュアン)Ching Chwang Ho|書道詩人

2024年、滞在プログラム『日常非日常』をきっかけに琴平に初来訪。

文学と書道を融合させ、書道を「文化創造(クリエイティブ)」として発展させ、ポップカルチャーの中にも浸透させている。作品は、ポストカードから詩集、コンサートビジュアルまで多岐に渡り、その表現はあたかも静かに染み込むように、私たちの生活の中に自然と溶け込んでいる。

何景窗(ホー・チンチュアン):博覧会への想い、来場者へのメッセージ

昨年、琴平町の「地域活性化ツアー~日常非日常~」に参加しました。そこで琴平バス 楠木社長、地方創生 近江社長、観光協会 漆原会長などとの出会いが、今回の展示につながるご縁となりました。

この一年、私は台湾と琴平町を頻繁に往復しました。岡山空港、瀬戸内海を渡る電車の快適な乗り心地、静かな道を抜けてたどり着く「コトリコワーキング&ホステル琴平」──それらはすべて、私のお気に入りの道のりです。琴平町では、これまでとは違う日本の風景や体験を記録し続けています。

この展示は私にとって、旅人の視点を深め、広げる協働プロジェクトだと感じています。

台湾チームの作品には、個人の創作への想いだけでなく、琴平町という場所に向けた私たちの想いも込められています。この「全力でぶつかり合う芸術的なひらめき」は、私たち共通の表現の仕方であり、琴平町への贈り物です。

私はかつてロンドンで、旅先の美術館やカフェで詩をしたためて、壁に貼り、撮影するというポップアップ展示といった創作活動をしていました。近年、台湾に戻ってからは展示会場の大きな壁やガラスに詩を書き、展示後に消すというパフォーマンスへとかたちを変えています。

今回は旅先で詩を書く従来の手法に加えて、松尾寺では書を読みながら座禅するパフォーマンスを行います。また、マコトさんと制作した「辣台妹」(蔡英文前総統の肖像)と書を組み合わせ、琴平町の風景を背景にドラマチックに展開します。大判での肖像と書の展示は、私たちにとっても未知のチャレンジであり、これまでにない新しい表現です。

展示構成(予定) テーマ:「金・銀・墨」のもと、30〜40点の書の作品を展示予定です。

サブテーマは「辣台妹」「寫詩給琴平」、「動物哀傷」、「日台連線」の4つです。

◎林育良(マコト・リン)Makoto Lin|写真芸術家

新地景主義の写真観念を取り入れ、独自の「国家的空間」を表現する写真言語を探求。

『元首写真』という、世界的にも実践者の少ないジャンルを開拓し、現代写真の新たな表現を確立。

2019年には東京で個展《写真–記録–劇場 The President at an in-between Stage》を開催。

林育良(マコト・リン):博覧会への想い、来場者へのメッセージ

初めて琴平町を訪れた時、人々のリズム、風の音、光と影のゆらぎが織りなすリズムに心を奪われました。当初は金丸座での展示をイメージしていましたが、ご縁により展示の場を町の各所へと広げることとなりました。この変化によって、琴平は町全体が“境界のない鑑賞の劇場”へと変容を遂げました。真の舞台は建物ではなく、町そのものなのです。

私は長年、「見ることがどのように力と空間の一部となるか」を探求しています。

今回、琴平町ではその視点を屋内だけでなく町の路地や軒下、日常の風景へと解き放ち、

地域の暮らしや町に訪れる人々の動きが作品の延長となるようにしたいと考えています。

つまり、これは単なる展示会場での鑑賞ではなく、鑑賞者が町を歩きながら作品の世界へと“歩み入る”、町全体を舞台とする“境界のない展示空間”へと変貌させるのです。町角を吹き抜ける風、軒先に差し込む光、地面に残る足跡、全てがイメージの一部となり、町自体が“流動する劇場”となっていきます。

最後に、動きを通して地域の息吹に耳を傾けることを学ぶ機会を与えてくれた琴平町の友人たちに心より感謝申し上げます。

◎Viga(ヴィガ)|アーティスト

人・動物・建築物などを日記のように描き、訪れた街や出会った人々との共鳴を記録。

その共鳴が「私たちのかわいい世界」を形づくると信じ、生活の一雫を作品に込めている。

Viga(ヴィガ):博覧会への想い、来場者へのメッセージ

初めて琴平の町を訪れたのは、

春の光がやわらかく降りそそぐ日。

楠木さんに導かれ、町を歩く。

行く先々で交わされる挨拶。

町はまるで、大きな家族のようだった。

あたたかさに包まれて、

この町が好きになった。

本当に、心から好きになった。

大きな道も、小さな路地も。

ひとつ残らず歩いた。

目を見開き、

景色をひとつずつ胸に刻んだ。

願う。

私の作品が、この町にぬくもりを運びますように。

そして、ここを訪れる次の人たちへも、

そのぬくもりが静かに届きますように。

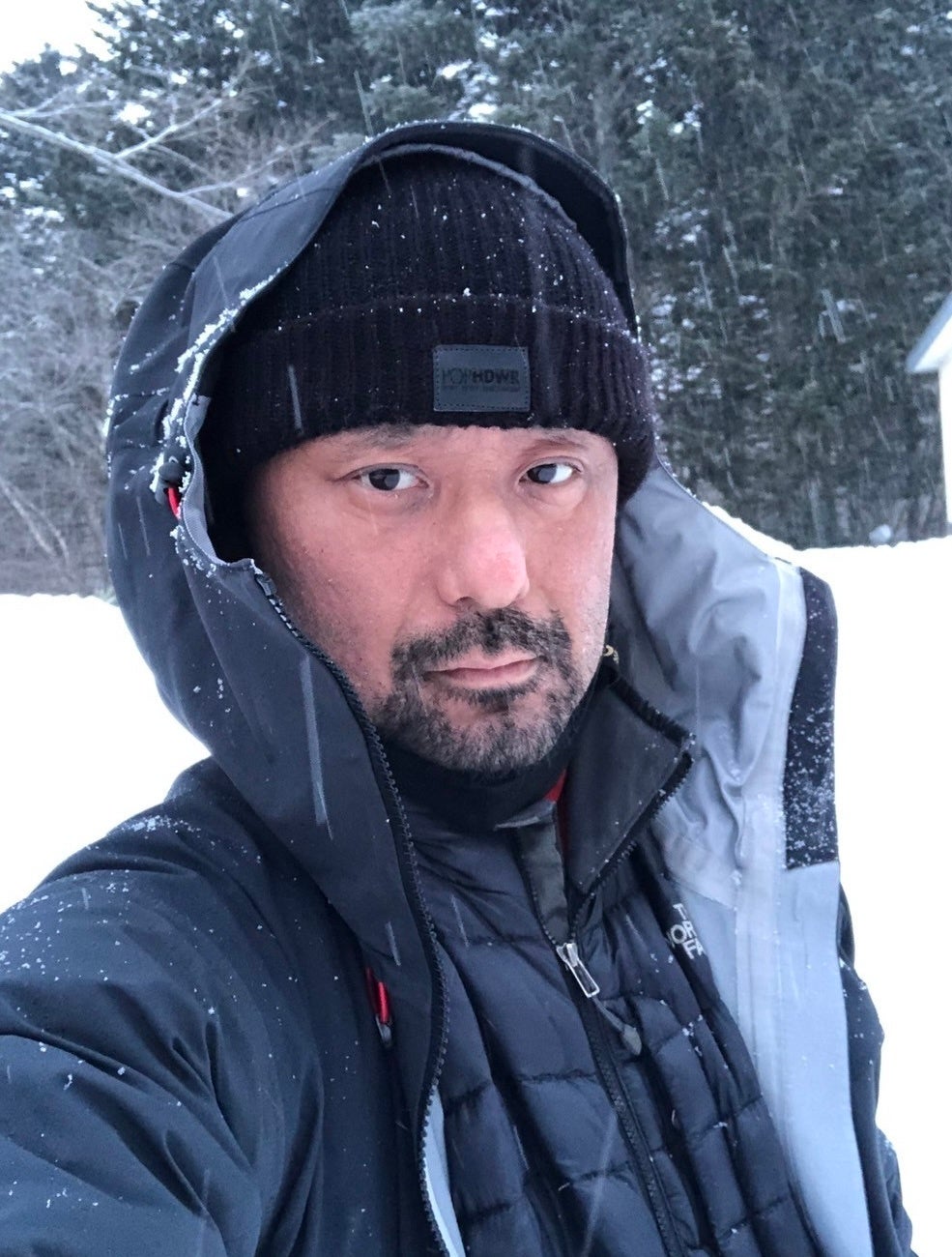

◎宮脇慎太郎|写真家

2009年頃から高松を拠点に活動。国内外を旅しながら、辺境やマイノリティが浮き彫りにする生命力を撮り続ける。近年は映像分野にも活躍の幅を広げ、瀬戸内サーカスファクトリーの公式PVなどを制作。瀬戸内国際芸術祭公式カメラマンを務め、香川県文化芸術新人賞を受賞。

◎池田親生(CHIKAKEN)|竹あかり演出家

竹に穴を開けて灯りを灯す「竹あかり」の演出・プロデュースを行うチーム。熊本を拠点に活動。「自分たちのまちは、自分たちで灯す」を合言葉に、琴平町とまんのう町でワークショップを実施。「竹あかり」を新たな日本文化として継承されることを目指す。

◎岡田敬弘(株式劇団マエカブ 主宰)|演出家

香川を拠点に、演劇と他分野のコラボレーションを仕掛ける。

博覧会では、琴平の歴史や文化を取り入れた体験型演劇(イマーシブシアター)「こんぴら大演劇」や、四国各地の劇団による多彩な作品を上演する「マエカブ演劇フェスティバルin琴平」を開催する。

◎増田ダイスケ|クリエイティブディレクター

DJ や舞台、夏フェスのディレクションやコミュニケーション、サービスデザインなど幅広く活動。大分県別府温泉での音楽フェス立ち上げに関わりや国内大型フェスの UXデザインも行う。2024 年に琴平を初来訪し、HAKOBUNE の可能性に魅了される。博覧会では音楽イベント「交差点 KŌSATEN」を企画し、琴平町を舞台に“今ここにしかない四国の祭り”を町内外のメンバーを巻き込み皆で創出する。

琴平の未来をつくるプロジェクト

人口減少と観光依存からの脱却を目指し、琴平町では「持続可能な地域づくり」に向けて、民間主導の多様なプロジェクトが動き始めています。本博覧会では、来訪者がこれらプロジェクトを知ることで、関係人口となるきっかけになればと考えています。

◎琴平mobi(持続可能な移動インフラ)

EVを活用したAIオンデマンド交通。月額サブスクで住民の移動を保障し、観光客には1日乗り放題プランを提供。暮らしと観光の双方を支える新交通モデル。

◎琴平デジタル町民(デジタル共助コミュニティ)

LINEベースのDAO的仕組みで、町外からも活動に参加可能。NFTチケット販売やイベント参画を通じ、応援者を「デジタル町民」として関係人口化。

◎アーティスト&クリエイター in レジデンス(HAKOBUNEビル)

空きビルを改修し滞在型アトリエに。制作過程を住民に開放し、展示・ワークショップを通じて“アートを共に育む”仕組みを実現。

◎地域まるごとホテル/商店街活性化(KOTOVEGAS)

空き家を活用した分散型宿泊「GOKAN KOTOHIRA」、新規店舗開業で商店街を再生。商店街全体をホテルに見立て、歩いて楽しむ町へ。

◎五人百姓 池商店(語りと飴の文化継承)

780年続く飴づくりを観光と結び、農家との連携商品や体験型観光を展開。観光客自身を語り部に育て、琴平の魅力を世界へ広げる循環を実現。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像