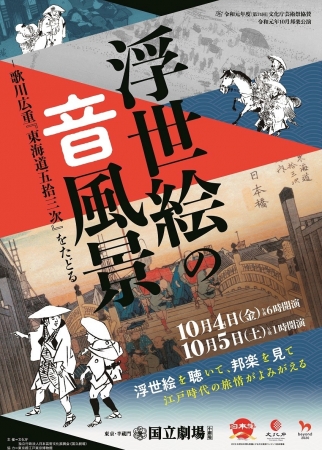

【国立劇場】10月4日・5日に「浮世絵の音風景 ―歌川広重『東海道五拾三次』をたどる―」開催

令和元年10月4日(金)午後6時~/翌5日(土)午後1時~

~浮世絵を聴いて、邦楽を見て、江戸時代の旅情がよみがえる~

風景画を見ると豊かな音の感興が鳴り渡ってくることがあります。地域性に優れた絵画は、我々をどこか懐かしい郷土の世界へと誘うとともに、その土地の「音」や「響き」を喚起させてくれます。

この公演は歌川広重「東海道五拾三次」を題材に、江戸時代の音風景をたどります。広重の名画に描かれた各地の唄や語りを訪ねることで、絵画と音楽の両面から「東海道五拾三次」の世界が立ち現れてくることでしょう。江戸時代から現代まで広く親しまれている「浮世絵」と、洗練された技術を脈々と今に伝える「邦楽(伝統芸能)」を通じて、江戸時代の旅情をお楽しみください。

風景画を見ると豊かな音の感興が鳴り渡ってくることがあります。地域性に優れた絵画は、我々をどこか懐かしい郷土の世界へと誘うとともに、その土地の「音」や「響き」を喚起させてくれます。

この公演は歌川広重「東海道五拾三次」を題材に、江戸時代の音風景をたどります。広重の名画に描かれた各地の唄や語りを訪ねることで、絵画と音楽の両面から「東海道五拾三次」の世界が立ち現れてくることでしょう。江戸時代から現代まで広く親しまれている「浮世絵」と、洗練された技術を脈々と今に伝える「邦楽(伝統芸能)」を通じて、江戸時代の旅情をお楽しみください。

国立劇場10月邦楽公演 浮世絵の音風景 ―歌川広重『東海道五拾三次』をたどる―

The Soundscapes of Ukiyo-e ―Retracing the 53 Stations of the Tōkaidō by Hiroshige ―

開場時間:開演時間の30分前の予定

劇 場:国立劇場小劇場(千代田区隼町4-1)

ご観劇料:全席指定 5,500円/学生 3,900円 10月1日以降税率改定の場合 5,600円/学生 3,900円(いずれも税込)

※障害者の方は2割引です。また、車椅子スペースがございます。詳細はチケットセンターまでお問い合わせください。

お問合せ:国立劇場チケットセンター(午前10時~午後6時) 0570-07-9900 / 03-3230-3000[一部IP電話等]

インターネットでのご購入 https://ticket.ntj.jac.go.jp/ (パソコン・スマートフォン共通)

WEBサイト:https://www.ntj.jac.go.jp/schedule/kokuritsu_s/2019/10147.html

国立劇場が力を込めてお届けする特別公演。日本の原風景を訪ねる旅、浮世絵と邦楽で描く東海道五拾三次の世界、どうぞご期待ください。

▽ 邦楽・・・おもに西洋音楽(洋楽)と対比して,日本音楽を意味する語。広義には〈日本伝統音楽〉と同義で,明治期の洋楽輸入以前からの伝統を引く日本音楽全般を指す。狭義には、主として近世期に発達した芸能を指し、箏、三味線、尺八、琵琶、笛、尺八、小鼓、太鼓などを用いる音楽とする。

▽『東海道五拾三次』・・・江戸と京都間の宿駅を描いた絵画作品で、古い例では寛永年間(1624~1644)頃の作品がある。以来、街道の宿場や名所などが詳細に描かれた鳥瞰図風の作品が多かったが、江戸後期になると東海道の往来が一層盛んになり、浮世絵による名所図会も多数刊行された。この時期、葛飾北斎による作品も存在するが、その後出版された歌川広重(1797-1858)の『東海道五拾三次』が人気を博す。従来の先行作品を踏まえながら、広重独自の視点を織り込んだ名所絵は、庶民の旅情を喚起し広く親しまれた。広重は生涯40種以上の東海道シリーズを描いたと言われているが、保永堂版が出世作として知られる。本作は、後世の画家に影響を与えたばかりではなく、海外の絵師にもしばしば模倣された。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

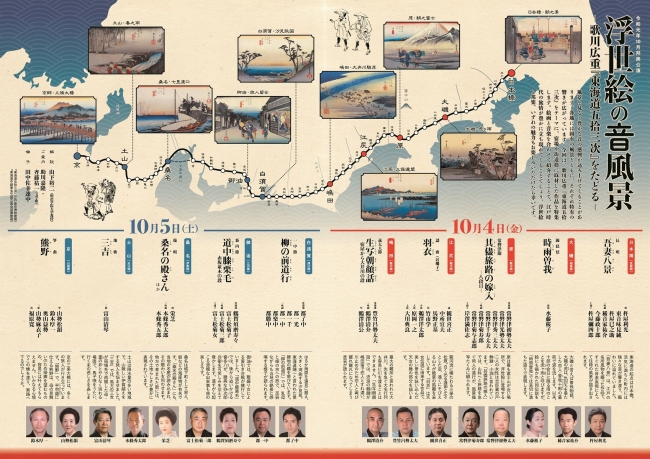

10月4日(金) 午後6時開演

1.浮世絵 日本橋・朝之景 / 邦楽 長唄「吾妻八景」

▼「吾妻八景」 江戸の名所風物をつづった作品で、江戸各地の名所が巧みに描かれている。長唄の中でも特に風景の写実的な表現にすぐれ、佃・砧・楽の合方など三味線特有の旋律が冴える名作。幕末期を代表する作品の一つとも言える。

2.浮世絵 大磯・虎ヶ雨 / 邦楽 錦琵琶「時雨曽我」

▼「時雨曽我」 まさに浮世絵の題材そのものである曽我物語にちなむ作品。十郎の墓前で大磯虎が墓守と在りし日の出来事を述懐する場面からはじまり、最後は曽我兄弟が見事に敵討ちを遂げる様が描かれる。悲哀に満ちた語りが琵琶で表現される。

3.浮世絵 原・朝之富士 / 邦楽 常磐津節「其儘旅路の嫁入―八段目―」

▼「其儘旅路の嫁入―八段目―」 忠臣蔵の八段目道行。浮世絵と同じく戸無瀬・小浪が山科の由良助をたずねる件が語られる。常磐津節らしい武張った語りと情趣を巧みに織り込んだ品ある演奏が魅力。美しい風景とは対照的に、行く末を案じる二人の心境に陰影が感じられる。

4.浮世絵 江尻・三保遠望 / 邦楽 謡曲(居囃子)「羽衣」

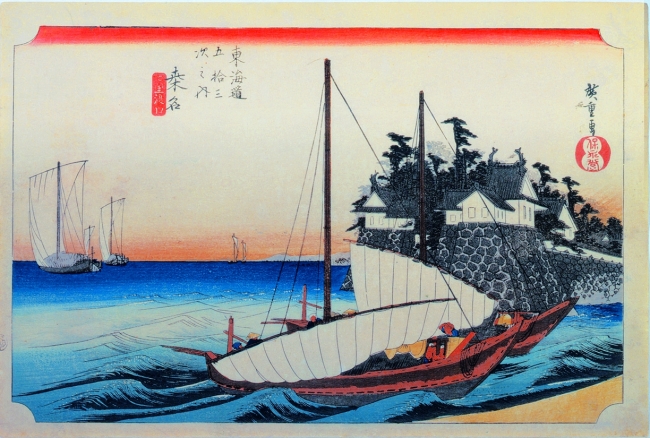

▼「江尻・三保遠望」 家康が埋葬された東照宮のある久能山から駿河湾、清水港を眺望した図。清水港は天然の良港として物資の輸送が盛んに行われ、水揚げ港としても栄えた。白い船の帆や港に停泊する船のかたちが様式的で美しい。対岸には三保の松原が見える。

▼「羽衣」 江尻の天女伝説に由来する作品で、美しい景色を詠い込みながら喜びの舞が披露されるという筋。能楽を代表する作品の一つで、豊かな節回しによって表現される名作中の名作。今回は「居囃子」という形式で上演され、謡と囃子の妙なる掛け合いの魅力を紹介する。特に曲のクライマックスの部分を中心に取り上げる。

5.浮世絵 嶋田・大井川駿岸 / 邦楽 義太夫節「生写朝顔話 宿屋から大井川の段」

▼「生写朝顔話 宿屋から大井川の段」 流浪の末、嶋田宿で雇われることになった深雪は再び恋人とすれ違い、追いかけるものの、川止めのためなおも離れ離れになってしまう。悲恋な物語が劇的な展開によって抒情的に描かれる。太夫と三味線の妙なる掛け合いとともに、深雪が歌を披露する場面では琴も演奏され、義太夫節の魅力を余すところなく堪能できる作品。

10月5日 午後1時開演

6.浮世絵 白須賀・汐見坂図 / 邦楽 一中節「柳の前道行」

▼「「柳の前道行」」 一中節の中でもとりわけ古い作品の一つで、石川五右衛門との関連がある。本曲では、乳母と姫が京へ旅をする途中、当地に差し掛かり絶景に感嘆する様子が綴られている。東海道から京への旅は、江戸中期においては女性二人では大変困難なもので、旅の辛さが強かった反面、絶景に触れたときの感動は格別なものであっただろう。

7.浮世絵 御油・旅人留女 / 邦楽 新内節「道中膝栗毛 赤坂並木の段」

▼「道中膝栗毛 赤坂並木の段」 膝栗毛の一場面を描いた作品で、後から追いかける喜多八が臆病な弥次郎兵衛を可笑しみを交えて脅かす。東海道の中でもとりわけ滑稽な場面として知られ、二人の掛け合いが妙味を出す。新内節でも二人のお道化たやり取りが期待される。旅は長い、ゆえに揉めることもあるのだろうが、そこでの揉め事も一つの楽しさである。

8.浮世絵 桑名・七里渡口 / 邦楽 端唄「桑名の殿さん」ほか

▼「桑名の殿さん」ほか 民謡(木遣り音頭の替え歌)を端唄調に歌ったもので当地の雰囲気が味わえる。おそらくここでいう殿さんは、桑名城の殿ではなく旦那衆のことを指すのであろう。端唄や俗曲には、江戸時代の流行歌がふんだんに盛り込まれており、往時の情趣をうかがい知ることができる。今回は他にも「岡崎五万石」「正調伊勢音頭」の上演を予定している。

9.浮世絵 土山・春之雨 / 邦楽 地歌「三吉」

▼「三吉」 義太夫節の『恋女房染分手綱』の一場面を地歌に移した作品。馬方の三吉が水口宿で母・重の井とやむなく別れる場面で、馬子唄をうたい行く末の悲しみ表現する。浮世絵を描いた広重もおそらくこの馬子唄の印象を留め、この絵画を描いたのではないかと推量される。

10.浮世絵 京師・三条大橋 / 邦楽 箏曲「熊野」

▼「熊野」 平宗盛の寵愛を受ける熊野は、母の危篤の知らせを受けても歓待のために帰郷が許されない。不本意ながら清水寺での歓待に付き合っていると、花の散るのを見て母の病状を悟る。そしてようやく帰郷をゆるされ東路へ下ることになるのだが、この橋を渡り京を出る頃にはどのような心境を抱いているのだろうか。旅人一人ひとりには、複雑な心意が隠されていることだろう。

The Soundscapes of Ukiyo-e ―Retracing the 53 Stations of the Tōkaidō by Hiroshige ―

『浮世絵の音風景 ―歌川広重『東海道五拾三次』をたどる―』

『浮世絵の音風景 ―歌川広重『東海道五拾三次』をたどる―』

開場時間:開演時間の30分前の予定

劇 場:国立劇場小劇場(千代田区隼町4-1)

ご観劇料:全席指定 5,500円/学生 3,900円 10月1日以降税率改定の場合 5,600円/学生 3,900円(いずれも税込)

※障害者の方は2割引です。また、車椅子スペースがございます。詳細はチケットセンターまでお問い合わせください。

お問合せ:国立劇場チケットセンター(午前10時~午後6時) 0570-07-9900 / 03-3230-3000[一部IP電話等]

インターネットでのご購入 https://ticket.ntj.jac.go.jp/ (パソコン・スマートフォン共通)

WEBサイト:https://www.ntj.jac.go.jp/schedule/kokuritsu_s/2019/10147.html

出演者には、現在第一線で活躍する演奏家が登場します。各界の人間国宝(重要無形文化財保持者)から活躍目覚ましい実力者まで国立劇場ならではの布陣です。また浮世絵の解説では、浮世絵の深い理解と鋭い着眼点により各作品の特色を紐解きます。ご案内役には、文学座から人気俳優の助川嘉隆氏・斉藤祐一氏が出演。弥次さん・喜多さんに扮して旅をします。日本橋から京都への道中を、叙情豊かに導いてくれることでしょう。さらに上演中には、映像アニメーションを使用して、浮世絵が立体的に表れてくる場面もあります。

国立劇場が力を込めてお届けする特別公演。日本の原風景を訪ねる旅、浮世絵と邦楽で描く東海道五拾三次の世界、どうぞご期待ください。

▽ 浮世絵・・・江戸時代に発達した風俗画の一様式。遊里と芝居町に代表される都市の歓楽境、いわゆる「浮世」に取材し、主要な表現手段として大量生産のできる版画形式を用いた点が特色。江戸時代の民衆の生活を主題とし、美人画、役者絵、春画、風景画、花鳥画などがある。

▽ 邦楽・・・おもに西洋音楽(洋楽)と対比して,日本音楽を意味する語。広義には〈日本伝統音楽〉と同義で,明治期の洋楽輸入以前からの伝統を引く日本音楽全般を指す。狭義には、主として近世期に発達した芸能を指し、箏、三味線、尺八、琵琶、笛、尺八、小鼓、太鼓などを用いる音楽とする。

▽『東海道五拾三次』・・・江戸と京都間の宿駅を描いた絵画作品で、古い例では寛永年間(1624~1644)頃の作品がある。以来、街道の宿場や名所などが詳細に描かれた鳥瞰図風の作品が多かったが、江戸後期になると東海道の往来が一層盛んになり、浮世絵による名所図会も多数刊行された。この時期、葛飾北斎による作品も存在するが、その後出版された歌川広重(1797-1858)の『東海道五拾三次』が人気を博す。従来の先行作品を踏まえながら、広重独自の視点を織り込んだ名所絵は、庶民の旅情を喚起し広く親しまれた。広重は生涯40種以上の東海道シリーズを描いたと言われているが、保永堂版が出世作として知られる。本作は、後世の画家に影響を与えたばかりではなく、海外の絵師にもしばしば模倣された。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10月4日(金) 午後6時開演

1.浮世絵 日本橋・朝之景 / 邦楽 長唄「吾妻八景」

日本橋・朝之景

日本橋・朝之景

▼「吾妻八景」 江戸の名所風物をつづった作品で、江戸各地の名所が巧みに描かれている。長唄の中でも特に風景の写実的な表現にすぐれ、佃・砧・楽の合方など三味線特有の旋律が冴える名作。幕末期を代表する作品の一つとも言える。

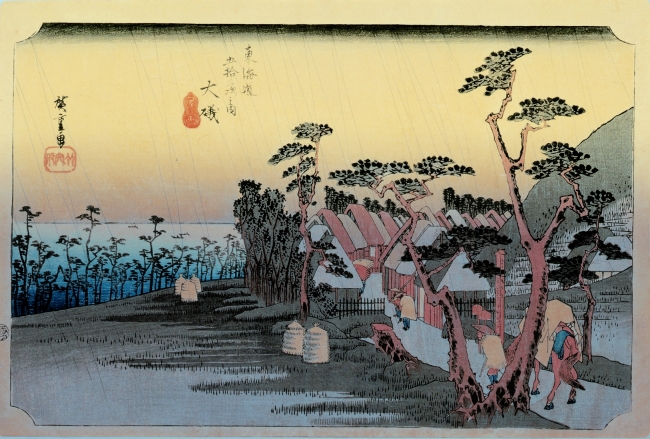

2.浮世絵 大磯・虎ヶ雨 / 邦楽 錦琵琶「時雨曽我」

大磯・虎ヶ雨

大磯・虎ヶ雨

▼「時雨曽我」 まさに浮世絵の題材そのものである曽我物語にちなむ作品。十郎の墓前で大磯虎が墓守と在りし日の出来事を述懐する場面からはじまり、最後は曽我兄弟が見事に敵討ちを遂げる様が描かれる。悲哀に満ちた語りが琵琶で表現される。

3.浮世絵 原・朝之富士 / 邦楽 常磐津節「其儘旅路の嫁入―八段目―」

原・朝之富士

原・朝之富士

▼「其儘旅路の嫁入―八段目―」 忠臣蔵の八段目道行。浮世絵と同じく戸無瀬・小浪が山科の由良助をたずねる件が語られる。常磐津節らしい武張った語りと情趣を巧みに織り込んだ品ある演奏が魅力。美しい風景とは対照的に、行く末を案じる二人の心境に陰影が感じられる。

4.浮世絵 江尻・三保遠望 / 邦楽 謡曲(居囃子)「羽衣」

江尻・三保遠望

江尻・三保遠望

▼「江尻・三保遠望」 家康が埋葬された東照宮のある久能山から駿河湾、清水港を眺望した図。清水港は天然の良港として物資の輸送が盛んに行われ、水揚げ港としても栄えた。白い船の帆や港に停泊する船のかたちが様式的で美しい。対岸には三保の松原が見える。

▼「羽衣」 江尻の天女伝説に由来する作品で、美しい景色を詠い込みながら喜びの舞が披露されるという筋。能楽を代表する作品の一つで、豊かな節回しによって表現される名作中の名作。今回は「居囃子」という形式で上演され、謡と囃子の妙なる掛け合いの魅力を紹介する。特に曲のクライマックスの部分を中心に取り上げる。

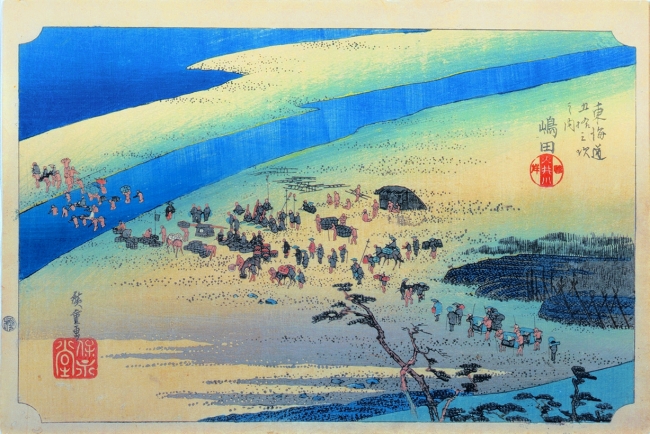

5.浮世絵 嶋田・大井川駿岸 / 邦楽 義太夫節「生写朝顔話 宿屋から大井川の段」

嶋田・大井川駿岸

嶋田・大井川駿岸

▼「生写朝顔話 宿屋から大井川の段」 流浪の末、嶋田宿で雇われることになった深雪は再び恋人とすれ違い、追いかけるものの、川止めのためなおも離れ離れになってしまう。悲恋な物語が劇的な展開によって抒情的に描かれる。太夫と三味線の妙なる掛け合いとともに、深雪が歌を披露する場面では琴も演奏され、義太夫節の魅力を余すところなく堪能できる作品。

10月5日 午後1時開演

6.浮世絵 白須賀・汐見坂図 / 邦楽 一中節「柳の前道行」

白須賀・汐見坂図

白須賀・汐見坂図

▼「「柳の前道行」」 一中節の中でもとりわけ古い作品の一つで、石川五右衛門との関連がある。本曲では、乳母と姫が京へ旅をする途中、当地に差し掛かり絶景に感嘆する様子が綴られている。東海道から京への旅は、江戸中期においては女性二人では大変困難なもので、旅の辛さが強かった反面、絶景に触れたときの感動は格別なものであっただろう。

7.浮世絵 御油・旅人留女 / 邦楽 新内節「道中膝栗毛 赤坂並木の段」

御油・旅人留女

御油・旅人留女

▼「道中膝栗毛 赤坂並木の段」 膝栗毛の一場面を描いた作品で、後から追いかける喜多八が臆病な弥次郎兵衛を可笑しみを交えて脅かす。東海道の中でもとりわけ滑稽な場面として知られ、二人の掛け合いが妙味を出す。新内節でも二人のお道化たやり取りが期待される。旅は長い、ゆえに揉めることもあるのだろうが、そこでの揉め事も一つの楽しさである。

8.浮世絵 桑名・七里渡口 / 邦楽 端唄「桑名の殿さん」ほか

桑名・七里渡口

桑名・七里渡口

▼「桑名の殿さん」ほか 民謡(木遣り音頭の替え歌)を端唄調に歌ったもので当地の雰囲気が味わえる。おそらくここでいう殿さんは、桑名城の殿ではなく旦那衆のことを指すのであろう。端唄や俗曲には、江戸時代の流行歌がふんだんに盛り込まれており、往時の情趣をうかがい知ることができる。今回は他にも「岡崎五万石」「正調伊勢音頭」の上演を予定している。

9.浮世絵 土山・春之雨 / 邦楽 地歌「三吉」

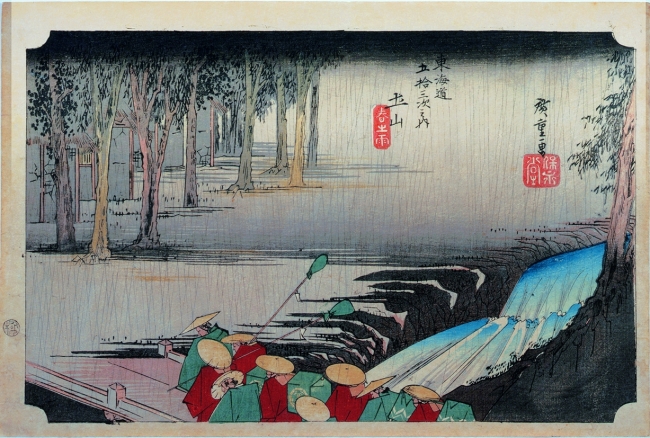

土山・春之雨

土山・春之雨

▼「三吉」 義太夫節の『恋女房染分手綱』の一場面を地歌に移した作品。馬方の三吉が水口宿で母・重の井とやむなく別れる場面で、馬子唄をうたい行く末の悲しみ表現する。浮世絵を描いた広重もおそらくこの馬子唄の印象を留め、この絵画を描いたのではないかと推量される。

10.浮世絵 京師・三条大橋 / 邦楽 箏曲「熊野」

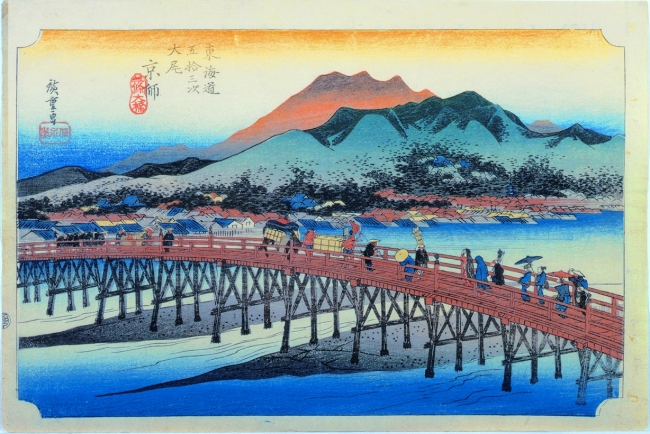

京師・三条大橋

京師・三条大橋

▼「熊野」 平宗盛の寵愛を受ける熊野は、母の危篤の知らせを受けても歓待のために帰郷が許されない。不本意ながら清水寺での歓待に付き合っていると、花の散るのを見て母の病状を悟る。そしてようやく帰郷をゆるされ東路へ下ることになるのだが、この橋を渡り京を出る頃にはどのような心境を抱いているのだろうか。旅人一人ひとりには、複雑な心意が隠されていることだろう。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像