高校生が発案・作成した授業や教材を発表 「フェイクニュース時代のメディアリテラシー育成プログラム」報告会を開催

2025年2月16日(日) 高校生の高校生による高校生のための授業を、産・学・高校生協同プログラムを経て、実際に作成・実施・発表

フェイクニュース時代のメディアリテラシー育成プログラム報告会

7つの高校の高校生38名が、授業案や教材11種類を発表。メディア関係者や教育関係者が聞き入った。

7つの高校の高校生が11種類の授業案や教材案を発表

国立大学法人愛知教育大学(学長 野田敦敬)社会科教育研究室の土屋武志教授が中心となり、2月16日(日)に株式会社ユーザベース社(東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル)にて第2期「フェイクニュース時代のメディアリテラシー育成プログラム」報告会を開催しました。

このプログラムでは、高校生が自ら「メディアリテラシー」に関する授業を作成・実施し、フェイクニュースに惑わされない情報の見極め方や、メディアを批判的に読み解くスキルを身につけます。また、生徒自身で授業を作り上げることで、実践的な学びが可能となり、将来にも応用可能な情報社会における批判的思考力や問題解決能力が養われることも目指しています。

2月16日の報告会では、7つの高校の高校生38名が、自分たちの開発した授業や教材を発表しました。発表された授業案は5種類、教材は6種類。国語の古文の授業でのメディア情報リテラシーの理解や向上を目指した授業や、メディア情報リテラシーの理解や向上を楽しくゲームでできる、ゲーム型教材についての報告がされました。

授業や教材の開発に取り組み、その成果を発表した高校は下記の通りです。

上野学園高校

岡山県立岡山南高校

関東学院六浦高校

京都先端科学大学附属高校

静岡雙葉高校

愛知県立豊橋西高校

奈良女子大学附属中等教育学校

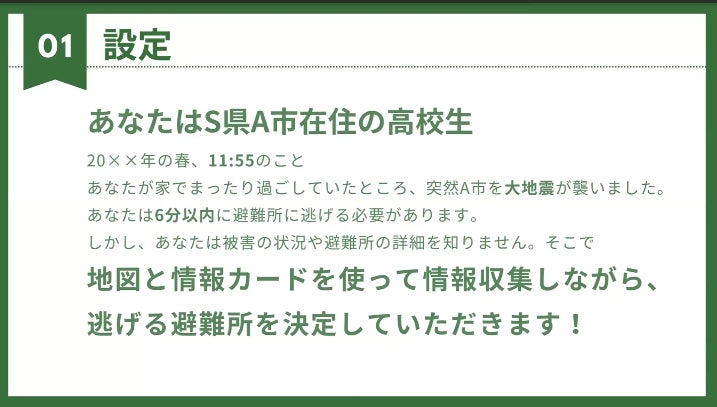

ゲーム型教材を開発した静岡雙葉高校の高校生は、ゲーム型教材を開発した理由を「高校生に少しでも楽しくメディア情報リテラシーを学んでほしい」と話しました。自分たちが住む静岡が、いつ大きな地震に見舞われるかわからないため、その時に備えられる災害時の情報収集や情報の判断の力を向上できるカードゲームを作成したと言います。今後、他の高校の授業でも活用してもらい、ゲームの改善に取り組むと今後の展望も示しました。

古文の授業でのメディア情報リテラシー向上の学びを開発した奈良女子大学附属中等教育学校の高校生は2023年度に引き続いて授業を開発しました。古来、デマに振り舞わされてきた人間の姿を古文から学ぶとともに、情報に振り回されないネガティブ・ケイパビリティーの重要性に気づいてもらう授業づくりにチャレンジしたと話しました。授業に事前事後でアンケート調査を行った結果、「情報が確からしいか確かめる」生徒の割合が13%増加したとのことでした。

一般社団法人インターネットメディア協会代表理事の瀬尾傑さんは、「情報を受信する際のリテラシーだけではなく、発信する際のリテラシーの向上も意識されている点が素晴らしい。このプロジェクトでは、社会にある課題を発見し具体的な方法を考えて解決に取り組む体験を積んだ。それはみなさんが社会に出た時に仕事で非常に役立つ経験となる」と高校生の取り組みを評価しました。

本プロジェクトは、三菱みらい育成財団 の助成を受け、学校教員、大学生、報道関係者、研究者など産学共同で2023年度にスタートしました。今後2025年度(2026年3月)まで3年間にわたり実施される予定です。

本プロジェクトの各協同組織概要

・参加教育機関(愛知教育大学、奈良女子大学附属中等教育学校、岡山県立岡山南高等学校、京都先端科学大学附属高校、上野学園高校、関東学院六浦高等学校、愛知県立豊橋西高校、静岡雙葉高校)

・一般社団法人 三菱みらい育成財団

・日本NIE学会

・一般社団法人 インターネットメディア協会(JIMA)

以上

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像