【高額療養費の現実|独自調査結果発表】働くがん患者の6割が収入減でも医療費支払いは変わらず、治療継続が困難に

引き上げ案見送り決定の今こそ、高額療養費制度の課題を社会全体で考えるとき

がん患者とその家族の経済的な不安に対する相談支援に取り組む一般社団法人 患者家計サポート協会(代表理事 黒田ちはる https://patient-support-fp.com)は、2025年2月にがん患者の経済的負担に関する独自調査を実施しました。

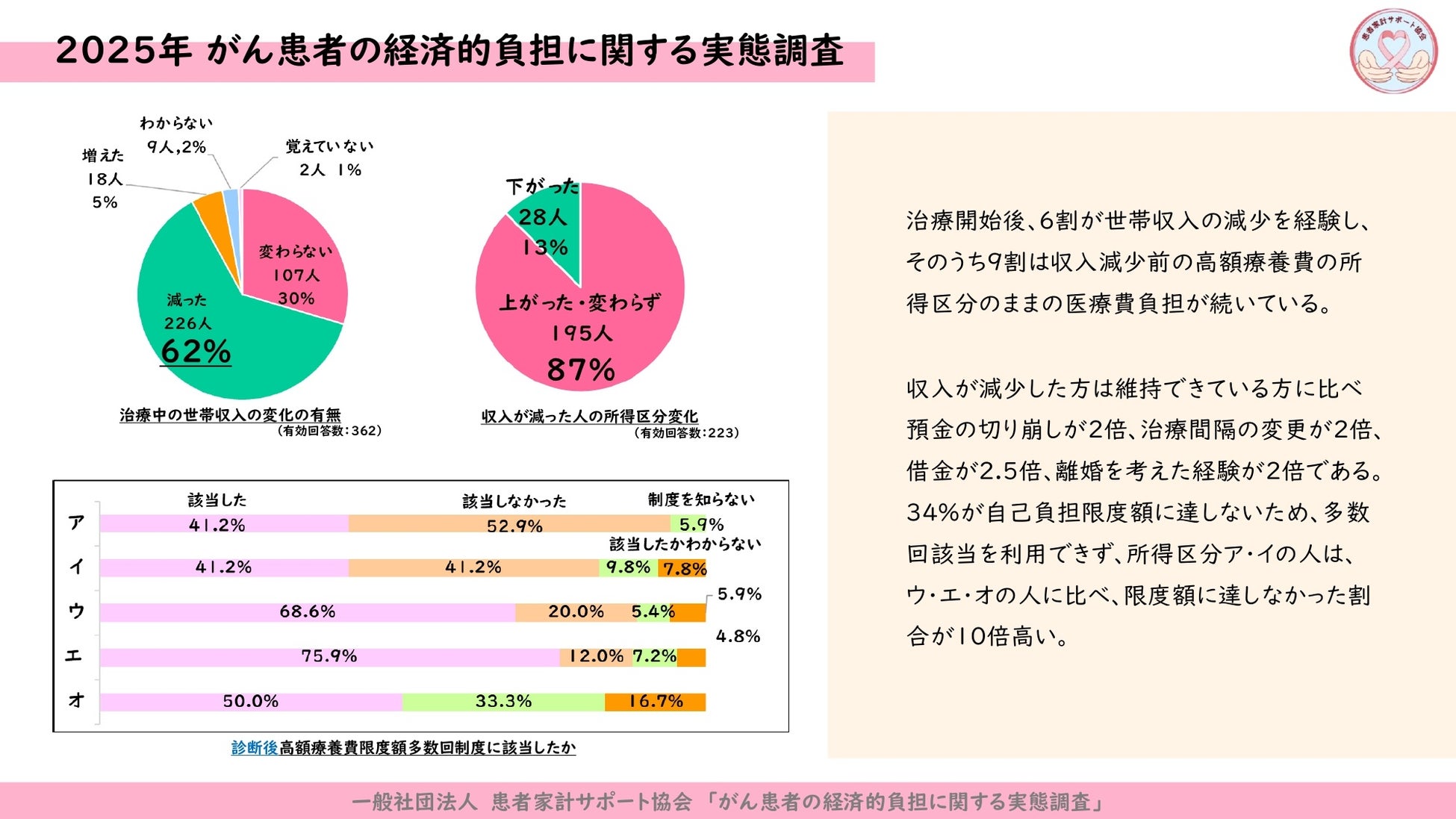

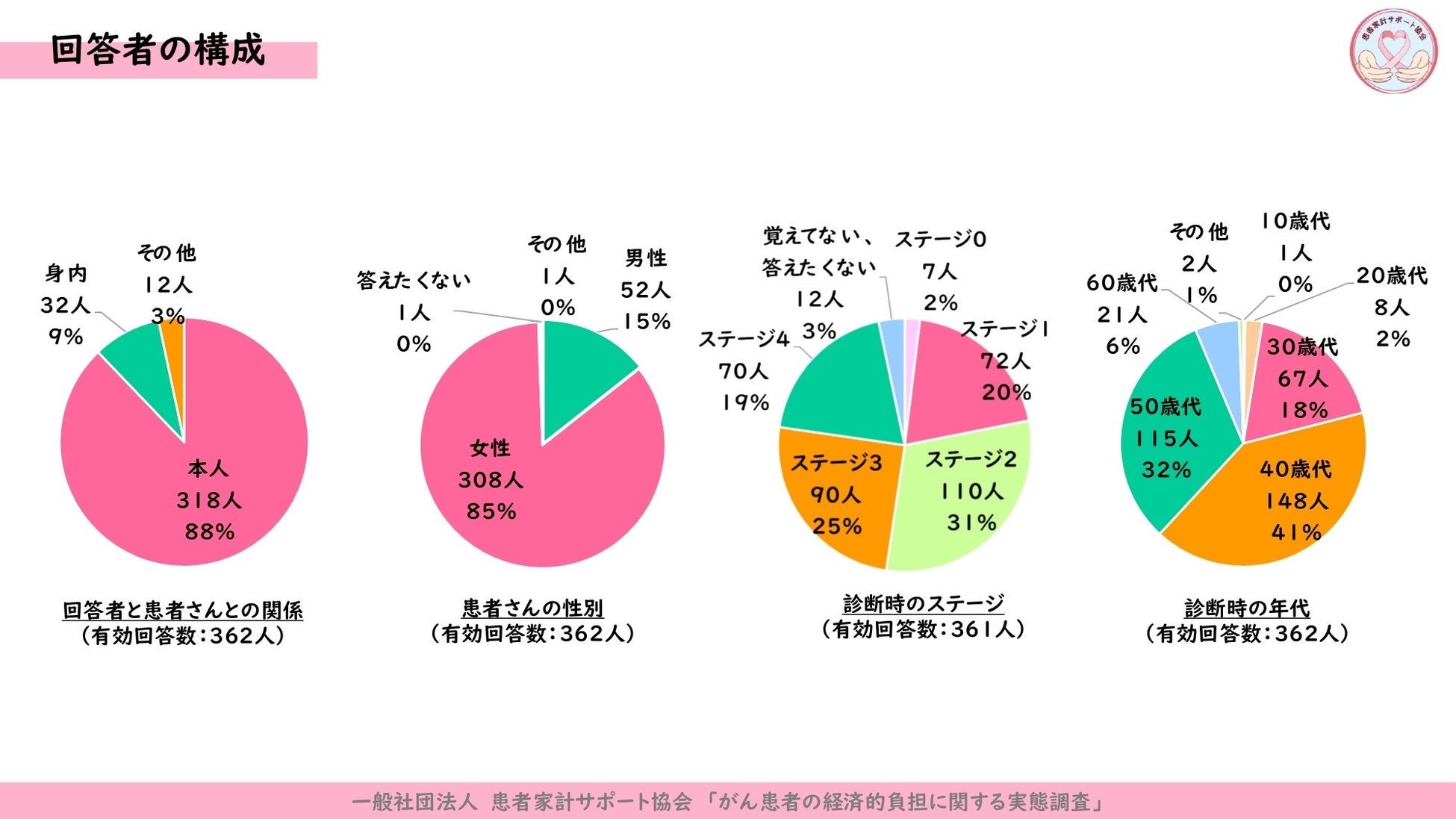

本調査は、これまでの相談者の声を基に、「収入があるから大丈夫」とみられがちな就労世代(69歳以下)の中間所得者層のがん患者とその家族が抱える経済的不安や負担に焦点を当てたものです。362名の回答を得た結果、がん患者の約6割が治療開始後に収入減少を経験し、そのうち約9割が収入減少後も高額療養費制度の負担区分が変わらず、厳しい経済状況の中で治療を継続しているという実態が明らかになりました。

今回の調査結果が、高額療養費制度の自己負担額引き上げ案の見送りが決定した今こそ、国会で議論されていた「負担能力に応じたきめ細かな制度設計」や「家計・受療行動への影響」に改めて目を向け、高額療養費制度の課題を社会全体で考える契機となり、持続可能な支援策の検討につながることを願い、ご報告いたします。

詳細な調査結果はこちらよりご覧ください。

■サマリー~今回の調査から見えた重要なポイント~

①収入減少後も高額療養費の収入区分が変わらない

がん治療開始後、患者の6割が収入減少を経験しており、そのうち4割は治療開始後3か月以内に減少している。しかし、収入が減少した患者の約9割は、収入減少前の高額療養費制度の負担区分のまま、医療費を支払い続けている。

収入が減少した人は維持できている人に比べ、預金の切り崩しが2倍、治療間隔の変更が2倍、借金が2.5倍、離婚を考えた経験が2倍と高い割合で経済的な影響を受けていた。中間所得層にとって重要なセーフティネットとなるべき高額療養費制度の応能負担の原則が十分に機能していない実態が浮き彫りとなった。

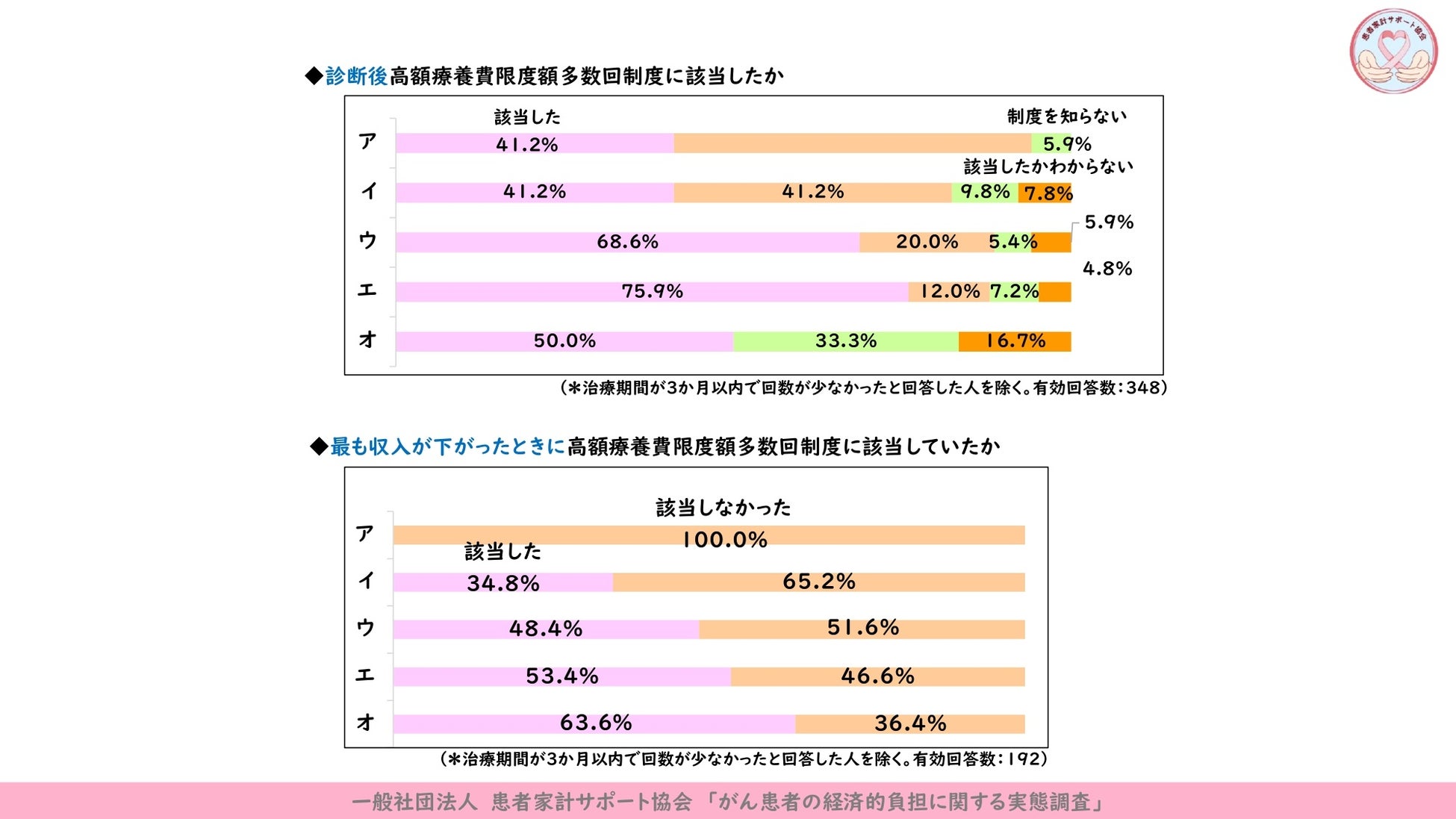

②34%が自己負担限度額に達しないため、多数回該当を利用できず

高額療養費制度には、直近12カ月のうち3回自己負担限度額に達すると4回目から「多数回該当」となり、医療費負担が軽減されるしくみがある。多数回該当にならなかった人の約34%が「限度額に達しなかった」ためと回答。年収770万円以上の区分(ア、イ)人は、ウ・エ・オの人に比べ、限度額に達しなかった割合が10倍高いことが明らかになった。その結果、3割負担が続き、毎月の医療費支払いが蓄積し、生活に大きな影響を及ぼしている。

③困ったら相談ではなく、困らないための相談が重要

経済的な相談をしていない人も何らかの経済的な対策を講じており、治療の断念を考えた経験は36%にのぼることからも、経済的な不安や課題を感じていたと伺える。高額療養費制度のしくみ全体を知っていたのは37%にとどまっていることからも、がんと診断された時期に困らないための制度やお金の情報収集のための相談利用が重要である。

=====================================

調査概要

調査名:がん患者の経済的負担に関する実態調査

調査目的:がん診断時と治療中の収入の変化が、患者および家族の医療費負担や日常生活に及ぼす影響を調査する。

調査対象:がん患者、経験者(69歳以下の方)ご家族やご遺族(患者さんご本人の家計の状況が分かる方)、362名

回答方法:インターネット調査

対象期間:2025年2月19日~28日

調査報告:2025年3月18日

調査主催団体:一般社団法人患者家計サポート協会

=====================================

①収入減少後も高額療養費の収入区分が変わらない

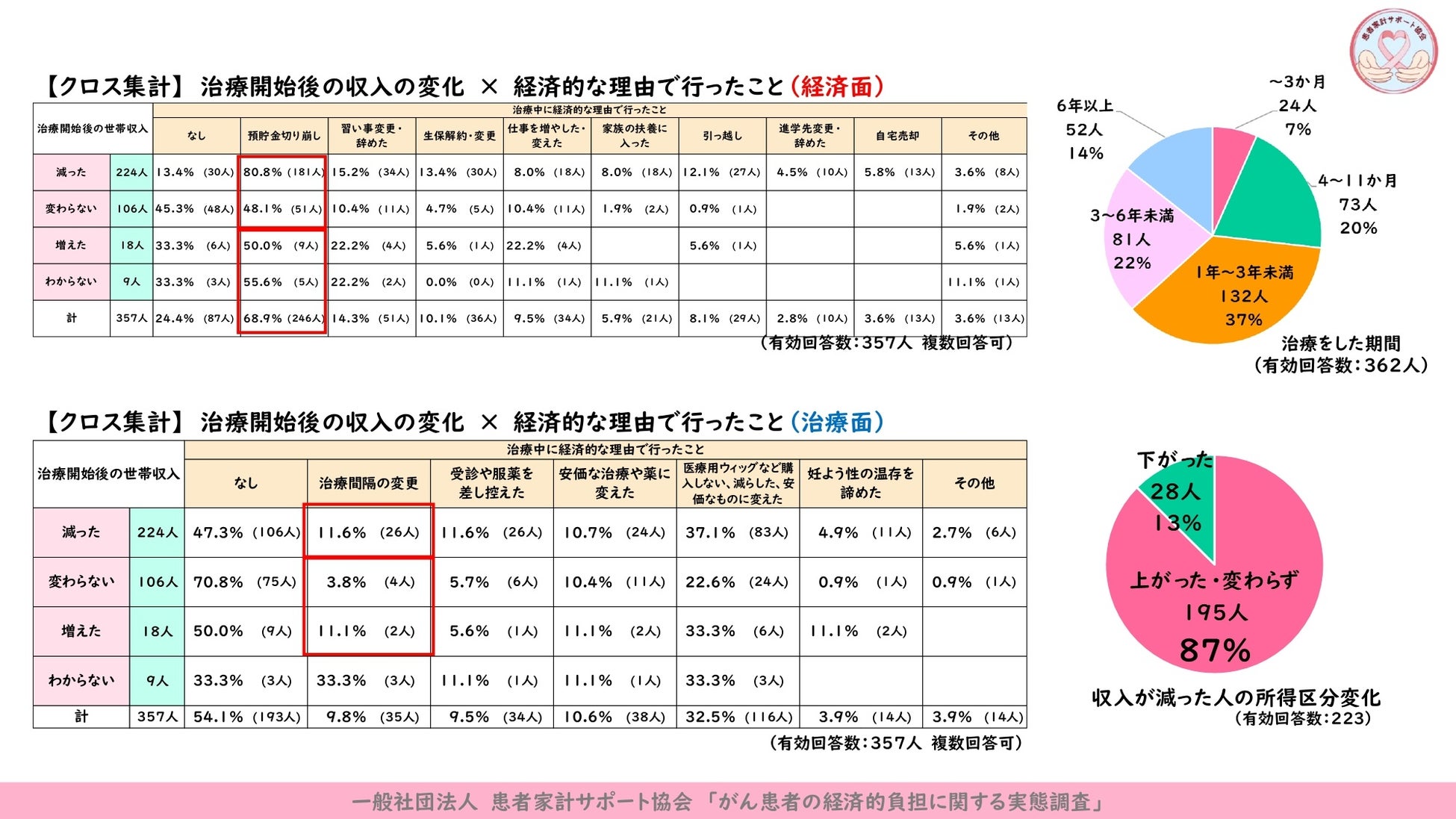

今回の調査では、治療開始後に世帯収入が減少したと回答した割合は62%、患者本人の手取り月収が減少した割合は60%でした。収入が減少した人のうち、48%は休職中、29%は就労を継続しながらも収入の減少を経験しており、賞与(ボーナス)が減った、または支給されなくなった割合は57%にのぼりました。さらに、同居家族がいる世帯は単独世帯に比べて収入を維持しやすい一方で、いったん収入が減少するとその減少額が大きく、世帯全体の経済状況にも影響を及ぼしていることが明らかになりました。

がん治療開始後、収入が減少した患者の約9割は、収入減少前の高額療養費制度の所得区分のまま、医療費を支払い続けていることが明らかになりました。

また、収入が減少した人の80%が「預貯金の切り崩し」を行っており、これは収入を維持できている人(49%)と比べて1.6倍高い割合でした。

さらに、収入が減少した人の12%が「治療間隔の変更」を行っており、収入を維持できている人(5%)と比べて2倍以上高い割合でした。

がん治療中の経済的負担のため、約3割の患者が何らかの借り入れを行っていることが明らかになりました。最も多かったのは「身内・友人からの借入」(20%)であり、次いで「生命保険の貸付」や「カードローン」などが利用されていました。

収入が減少した人の40%が何らかの借り入れをしており、収入を維持できている人(16%)と比べて2.5倍以上高い割合でした。

そして、がん患者の約6割が経済的・生活上の不安を抱えた経験があり、「治療の断念」(47.5%)に次いで、「生活保護」「離婚」「子どもの進学の断念」の割合が高いという結果になりました。 「離婚」「子どもの進学の断念」については所得区分の高い層でも考えられていました。

収入が減少した人の17%が離婚、36%が生活保護、53%が治療の断念を考えた経験があり、収入を維持できている人の10%、17%、36%に比べて2倍、1.3倍以上高い割合で深刻な選択を迫られていることが分かりました。

②34%が自己負担限度額に達しないため、多数回該当を利用できず

高額療養費制度では、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合に4回目から上限額が下がる「多数回該当」というしくみもあるため、利用状況をお聞きしました。

全体の64.4%が多数回該当に該当した一方で、高額療養費の自己負担限度額に達せず該当しなかった人は34%でした。特に、所得区分ア・イの人は、ウ・エ・オの人に比べて限度額に達しなかった割合が10倍以上と高く、収入が最も下がった時期でも3倍の差があることが明らかになりました。

治療開始から3か月以内に収入が最も下がったと答えたのは全体の42%で、治療期間が1年以内の患者では66.7%、治療期間が3年以上に及ぶ患者でも28.0%にのぼりました。これは、治療の影響が早期に収入に直結し、経済的な負担が急激に増す傾向があることを示しています。

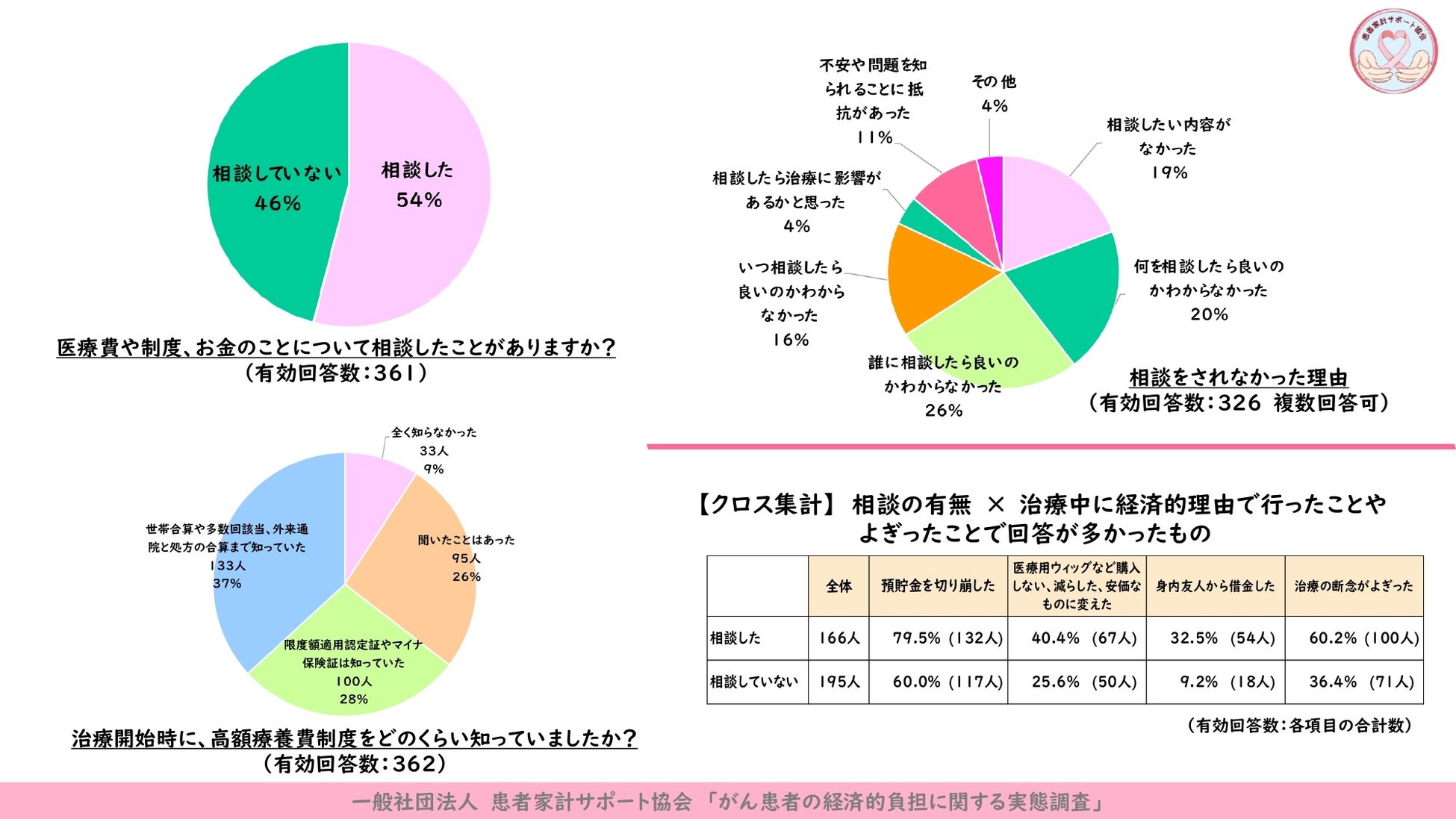

③困ったら相談ではなく、困らないための相談が重要

全体の46%は「誰に」「何を」「いつ」相談すれば良いかわからず、相談をしていませんが、そのうち36%は治療の断念を考えた経験があることがわかりました。また、治療開始時点で高額療養費制度の仕組みを十分に理解していた人は全体の37%にとどまり、多くの患者が制度やお金に関する情報を得る機会を持てていない現状が明らかになりました。困ってからではなく、困らないための情報を得るための相談利用が重要です。

今回の調査は国会で高額療養費の自己負担額引き上げの議論がされている時期に行ったということもあり、「再発転移への不安」「医療費の負担」「治療断念、諦め」といった声が多く挙がりました。

本多和典先生(愛知県がんセンター薬物療法部)より、「収入減少後も高額療養費の収入区分が変わらない」という点や、「多数回該当の適用に関する課題」は重要な指摘であり、制度的な課題として今後の議論を深める必要があると感じます。というご感想をいただきました。

===================================

調査を行った一般社団法人患者家計サポート協会代表理事 黒田 ちはるより

現在の高額療養費制度では、収入が減少しても即時に対応されず、前年所得(国民健康保険)や標準報酬月額(社会保険)に基づく負担が継続します。そのため、就労世代の中間所得者層は、収入が減っても治療開始前の基準で高額療養費を負担し続けることになり、応能負担の原則が十分に機能していない実態が浮き彫りになりました。また、多数回該当は長期治療において有効な仕組みではあるものの、多くの患者は治療開始直後の3か月以内に収入が急減しており、必要な時期にその恩恵を受けられていません。経済的負担は時間とともに蓄積するため、特に治療初期の負担を軽減する仕組みが求められます。また、自己負担限度額に達しないことで多数回該当の適用を受けられず、3割負担が続く所得者層が存在することも明らかになっています。

医療費の高額化に伴い、今後の高額療養費制度の持続可能な制度の在り方を考える一方で、この状況を改善するためには、以下の施策検討が求められます。

・収入減に即時対応できる家計急変措置の導入

・高額療養費制度の多数回該当の適用基準を中間~高所得層でも8万円台に設定

・がん以外も含めた医療費負担と収入減の影響を国として正確に調査し、制度の改正を検討

・低価値・無価値医療の保険収載のあり方についての議論を進め、医療費全体の適正化を検討

・診断時点から「制度」「働き方」「お金」の視点を取り入れた支援体制の整備

高額療養費制度があっても継続的な医療費負担が生じるなかで、家計への影響を理解し、適切な経済的な対策を取るためには、医療費や生活費の見通しを立てるための家計相談体制を強化することが求められます。そのためには医療機関のがん相談支援センターらと患者支援に精通したファイナンシャルプランナー(FP)との連携が不可欠です。

また、本調査の結果から明らかなように、経済的負担の問題は個々の患者や医療機関だけでなく、社会全体で考えていくべき課題です。患者さんが治療を続けられる環境を整えるためには、病院のみならず、患者さんを取り巻く企業や地域社会、行政など、多様な関係者が協力することが重要です。特に、がん患者さんの治療や生活に深く関わる製薬会社や生命保険会社とも連携を進め、持続可能な支援の仕組みを構築していく必要があります。

本調査をきっかけに、高額療養費制度の課題認知が進むとともに、社会全体で患者支援の枠組みを強化し、より本質的な解決策につながっていくことを期待しています。

===============================

一般社団法人患者家計サポート協会では、今回の調査結果の内容を基に日々の患者相談や社会へのがんとお金の啓発に活かしていきたいと思います。

取材・お問い合わせ先

一般社団法人 患者家計サポート協会

担当者名:黒田ちはる

Email:info@patient-support-fp.com

公式サイト:https://patient-support-fp.com

一般社団法人 患者家計サポート協会

がん患者やその家族が抱える経済的な不安をサポートする、ファイナンシャルプランナー(FP)による非営利団体です。

看護師経験を持つ代表理事の黒田ちはるが、お金の専門家であるFPとして2016年よりがん患者さん専門の家計相談を開始、日本のがん治療の経済毒性を解決する目的で、2023年に千葉県内のFP3名で当協会を設立しました。

がん治療にかかる医療費の捻出や生活費、住宅ローン、教育費といった不安に対し、医療機関や保険会社、製薬会社と連携しながら、患者さん向けに対面およびオンラインで無料相談会を実施しています。

公式サイト:https://patient-support-fp.com/

【主な取り組み】

①患者さん向け

医療費とお金の無料相談会、ちばメディカルカフェ、制度とお金の勉強会

②医療従事者向け

医療費とお金の無料相談会、制度とお金の勉強会

③FP向け

患者支援FP相談員の育成研修

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 医療・病院財団法人・社団法人・宗教法人

- ダウンロード