外遊びができない猛暑における「子どもの外遊び」の実態調査

子どもの「熱中症」と「運動不足」への“ダブル不安”が明らかに~9割の親が暑さを気にせず室内でできるスポーツや運動に関心~

キリンホールディングス株式会社(社長COO 南方健志、以下キリン)は、幼稚園および保育園に通う子ども(3歳〜6歳)とその親500組※1を対象に、「夏の子どもの外遊び」についての意識・実態調査を行いました。

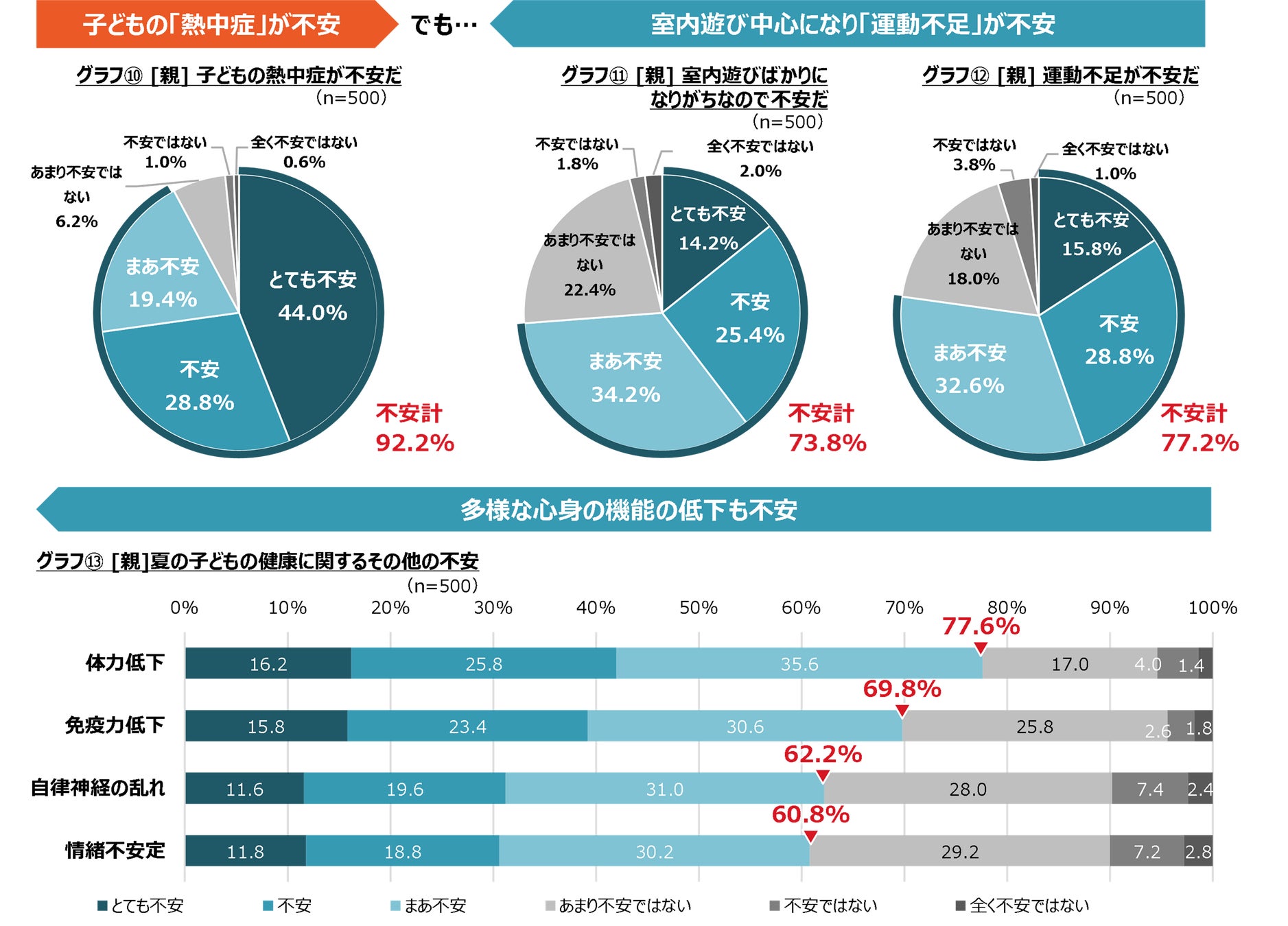

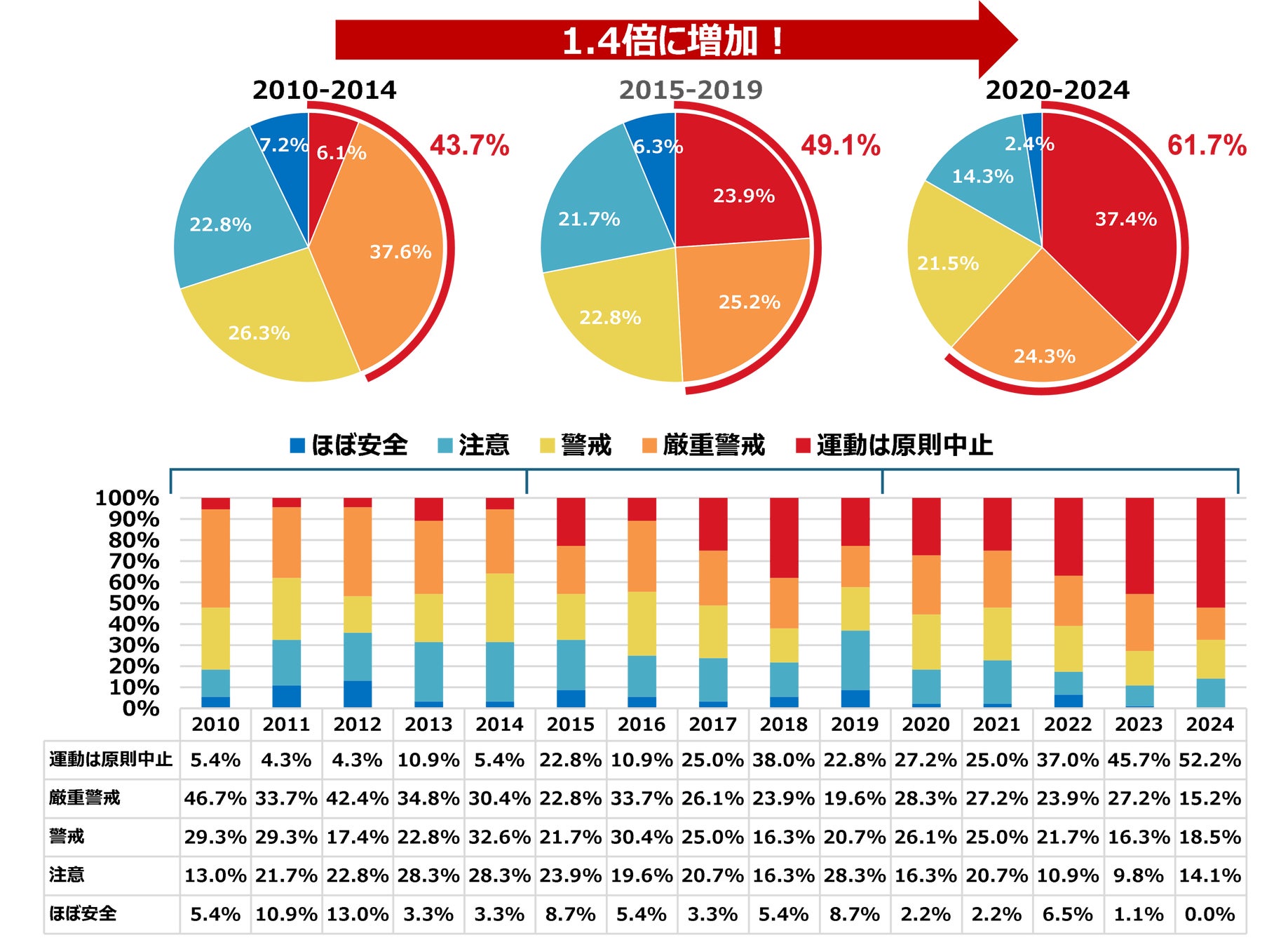

暑さ指数(WBGT)28℃以上の場合、子どもは屋外での運動を控えることが推奨されています※2。しかし東京の6~8月のWBGT28℃以上の日を、2010~2014年と2020~2024の5年間を比較すると1.4倍に増加しており※3 、夏は子どもの遊ばせ方が悩ましい季節となっています。そのため、親は夏の子どもの健康に、「熱中症への不安」(92.2%)と「運動不足への不安」(77.2%)の“ダブル不安”を抱えていることが明らかになりました。

順天堂大学医学部の小林弘幸教授は、「成長期にある子どもが外遊びをすることは、免疫力を向上させることにつながります。暑さが厳しい日には、室内遊びが中心になりますが、できる限り体を動かすなど工夫が必要です」と述べています。主な調査結果は、以下の通りです。

※1 調査対象 :全国の3~6歳の子どもを持つ親およびその子ども 500組 調査方法 :インターネットアンケート調査

調査期間 :2025年6月11日(水)~6月12日(木)

子どもの回答は、親が子どもに回答を聞き、親が入力。子どもに関する親の回答は、複数子どもがいる場合、一番下の子どもに関する回答を入力。

※2 日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4

※3 環境省「熱中症予防情報サイト」より算出(詳細は本資料のP6に記載)

「夏と子どもの遊び実態調査」サマリー

1、子どもの外遊びと夏

●子どものほぼ全員(96.2%)が「外遊びが好き」。一方、子どもの外遊びが少ない季節は「夏」という結果に。

●夏、外遊びの頻度や時間が少ないのは暑さが原因。昨夏子どもの外遊びを止めたことのある親は93.4%と、親の子ども時代(全くない:51.3%)と対照的。

2、子どもの夏の外遊び制限の影響

●親が最も「遊ばせ方に悩む」(57.8%)夏に、親が子どもの外遊びを止める基準は「自分の体感」。

●このような外遊びの制限が子どもにとって「ストレス」(68.2%)と懸念。実際、子どもの3人に2人(66.0%)が「夏」は「一番思った通りに遊べない季節」と不満。

3、夏の親のダブル不安の実態

●「熱中症」と「運動不足」。夏の子どもの健康に関する親の“ダブル不安”の実態が明らかに。体力低下や免疫力低下、情緒不安定などの機能低下への不安も6割以上と強い。

4、夏の室内遊びに関するニーズ

●9割の親が、暑さを気にせず、子どもが室内でできるスポーツや運動に関心あり。

調査詳細

1、子どもの外遊びと夏

子どものほぼ全員が「外遊びが好き」なのに、夏は子どもの外遊びの頻度が最も少ない季節と答えた親が、冬の約1.5倍にも。夏の遊び時間についても、1日1時間未満という回答が5割以上(54.8%)。

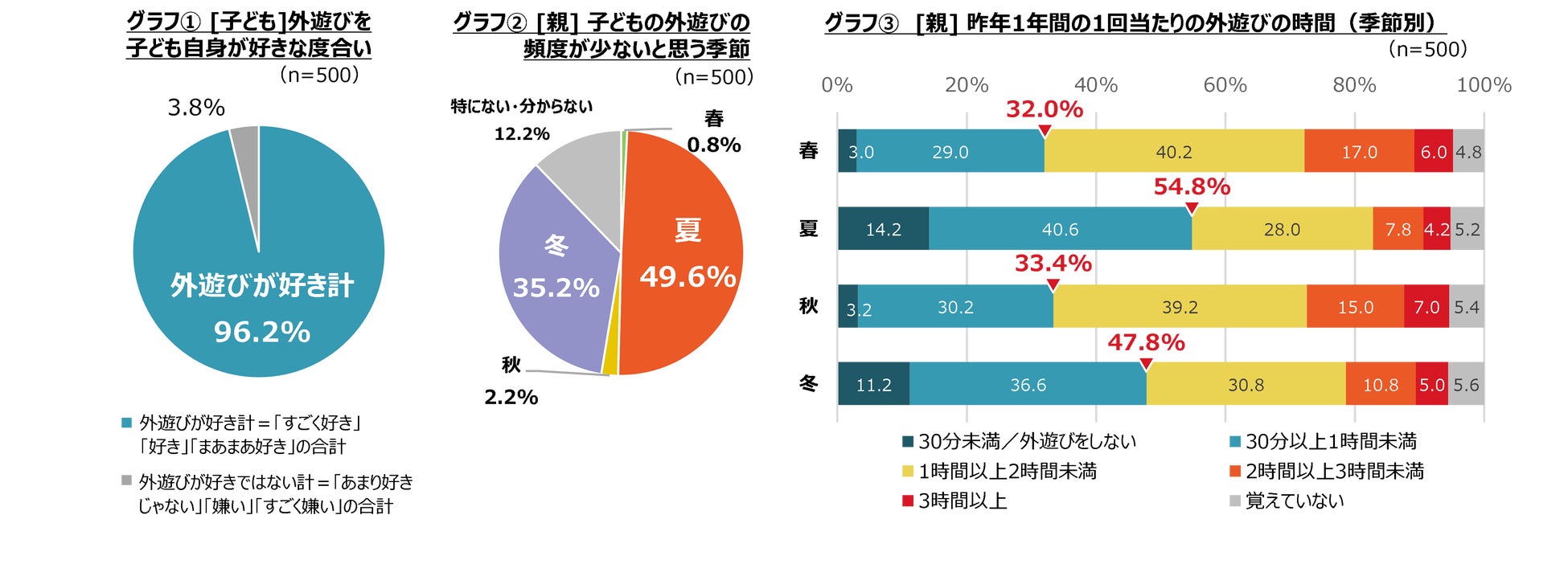

調査対象の親子に、子どもの外遊びの実態について聞きました。まず外遊びが好きかどうかを子どもに聞くと、「外遊びが好き(すごく好き+好き+まあまあ好きの合計)」と回答した子どもは96.2%となりました。[グラフ①]

一方、親に対して子どもの外遊びの頻度が少ないと思う季節を尋ねたところ、「夏」(49.6%)が圧倒的に多く、「冬」(35.2%)の約1.5倍という結果になりました。[グラフ②]実際に昨年1年間の1回当たりの子どもの外遊び時間を、季節別で尋ねたところ、1回につき1時間未満と回答した割合は「夏」が最も多く(54.8%)、5割を超えています。[グラフ③]

夏、外遊びの頻度や時間が少ないのは気温や暑さが原因。

昨夏子どもの外遊びを止めたことのある親は93.4%と、親の子ども時代(全くない:51.4%)と対照的。

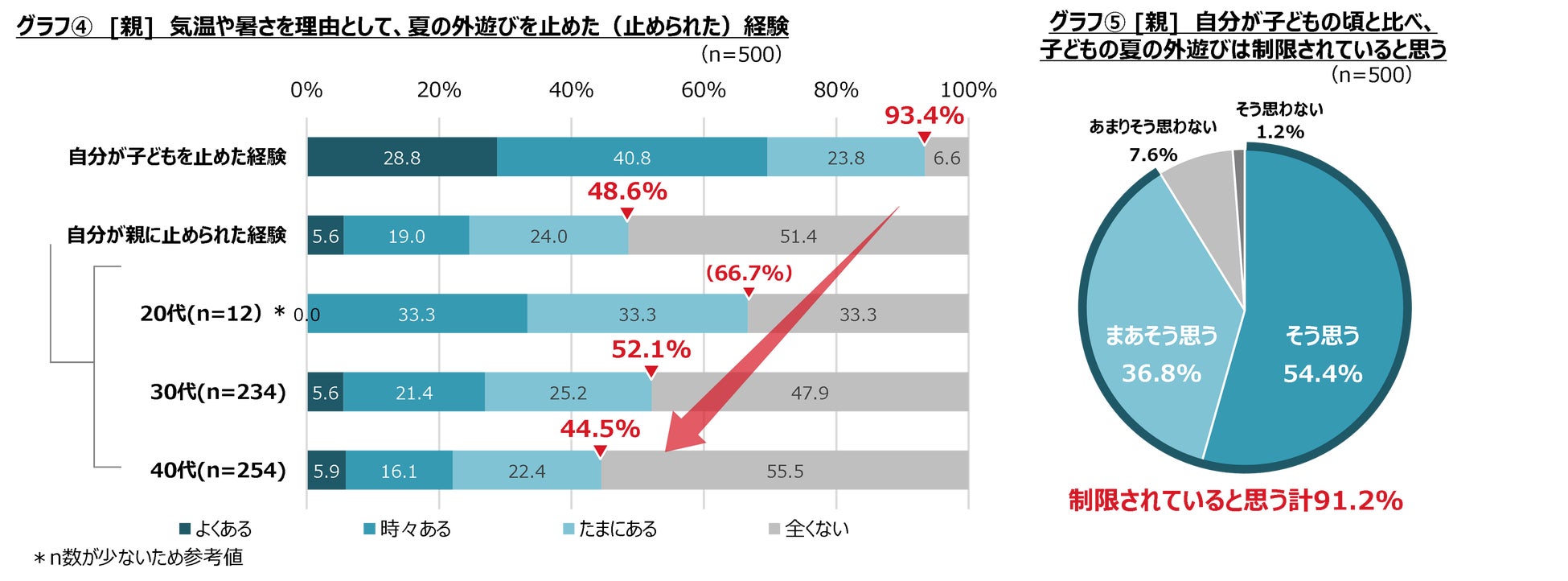

昨夏、気温や暑さを理由に子どもの外遊びを止めたことのある親は93.4%(時々ある+たまにあるの合計)となったことに対し、親自身は子ども時代に外遊びを止められたことは「全くない」(51.4%)と対照的な結果になりました。[グラフ④]

そのため、今の子どもは「夏の外遊びが制限されている」(91.2%)と多くの親は感じているようです。 [グラフ⑤]

親の夏の外遊びを制限された経験・した経験について年代別でみると、年代が高いほど止められた経験が少ない傾向が見られ、日本の夏が近年猛暑化していることが夏の子どもの外遊びの制限に影響していると考えられます。[グラフ④]

2、子どもの夏の外遊び制限の影響

親が最も「遊ばせ方に悩む」(57.8%)夏に、親が子どもの外遊びを止める基準は「自分の体感」。

このような外遊びの制限が子どもにとって「ストレス」(68.2%)と懸念。実際、子ども3人に2人(66.0%)が「夏」は「一番思った通りに遊べない季節」と不満。

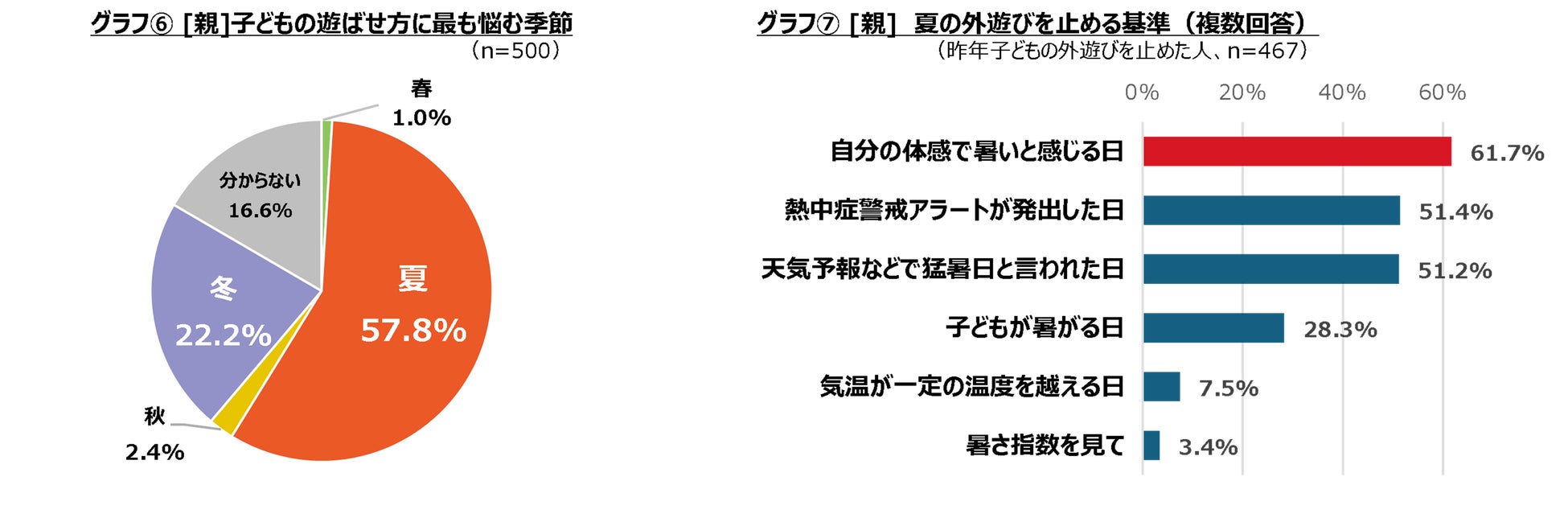

ここまでで、多くの親が暑さを理由に子どもの夏の外遊びにストップをかけている状況が見えてきました。そのため、親が子どもの遊ばせ方に最も悩む季節は「夏」(57.8%)となっています。[グラフ⑥]

また、具体的に夏の外遊びを止める基準は、「自分の体感で暑いと感じる日」(61.7%)がトップとなっており、次いで「熱中症警戒アラートが発出した日」(51.4%)、「天気予報などで猛暑日と言われた日」(51.2%)が続き、「暑さ指数を見て」と回答した人はわずか3.4%でした。[グラフ⑦]

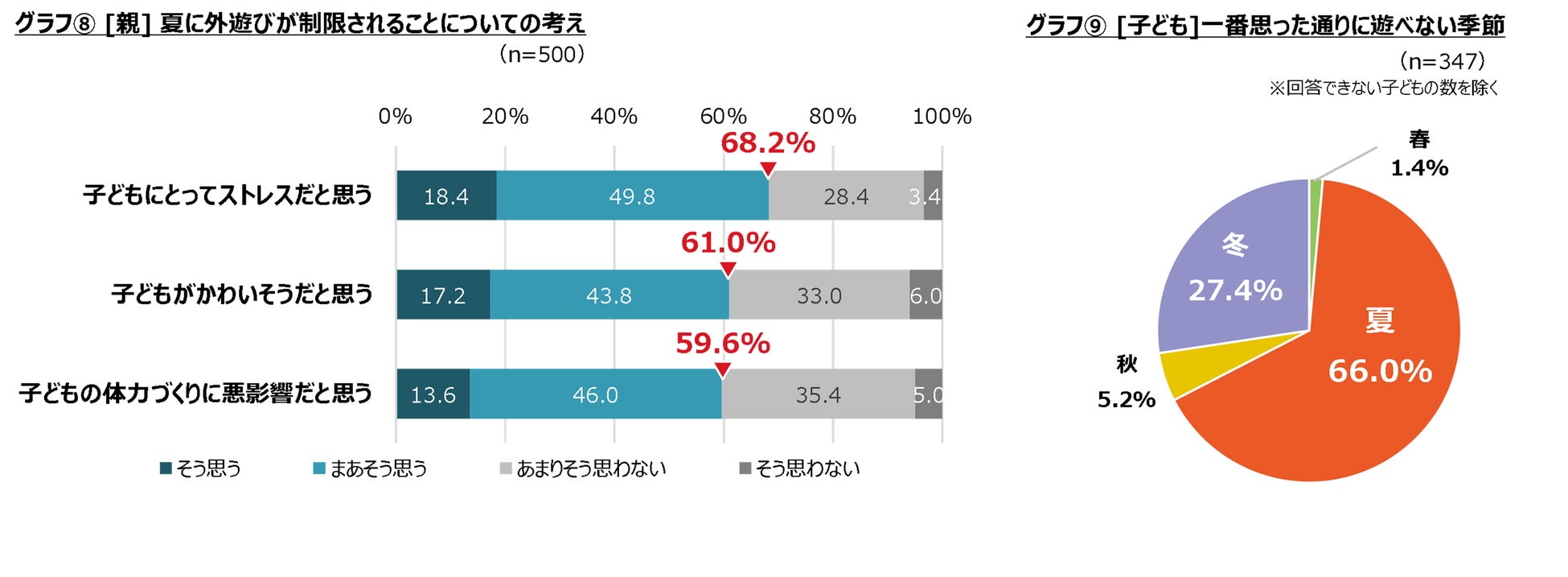

親はこのように外遊びを制限することが、「子どもにとってストレスだと思う(そう思う+まあそう思うの合計、以下同)」(68.2%)、「子どもがかわいそうだと思う」(61.0%)、「子どもの体力づくりに悪影響だと思う」(59.6%)と、子どもに我慢をさせて気の毒に思う他、体力面への影響も懸念しているようです。 [グラフ⑧]

実際、子ども自身に一番思った通りに遊べない季節を尋ねると、「夏」(66.0%)を挙げる子が圧倒的に多く、約3人に2人にもなりました。[グラフ⑨]

子どもは熱中症弱者、WBGT28℃以上で、外遊びなどの運動は控えることが推奨されています

環境省と気象庁は、熱中症リスクが高いと予測される際には「熱中症警戒アラート」を発表し注意を呼びかけています。「熱中症警戒アラート」は、気温や湿度などから算出される「暑さ指数(WBGT)」を基準としています。公益財団法人日本スポーツ協会による「熱中症予防運動指針」では、WBGT28℃以上で「厳重警戒」としています。また、日本生気象学会の「日常生活における熱中症予防指針」では、高齢者、病人・薬剤服用者や乳幼児などは熱中症を発症しやすい「熱中症弱者」と定義し、WBGT28℃以上では、不要な外出、屋外での作業などは控えることを注意喚起しています。

3、夏の親のダブル不安の実態

「熱中症」と「運動不足」。夏の子どもの健康に関する親の“ダブル不安”の実態が明らかに。

体力低下や免疫力低下、情緒不安定などの機能低下への不安も6割以上と強い。

遊ばせ方が悩ましい夏、親は子どもの「熱中症」への不安が強くなっています(92.2%)。 [グラフ➉]

一方で、「室内遊びばかりになりがちなので不安」(73.8%)[グラフ⑪]、それによる「運動不足が不安」 (77.2%)でもあります。[グラフ⑫]熱中症も運動不足も怖い、「ダブル不安」を抱えていることが分かります。また、「体力低下」(77.6%)、「免疫力低下」(69.8%)、「自律神経の乱れ」(62.2%)、「情緒不安定」(60.8%)など、心身の機能低下への不安も強く、6割以上の親が挙げています。 [グラフ⑬]

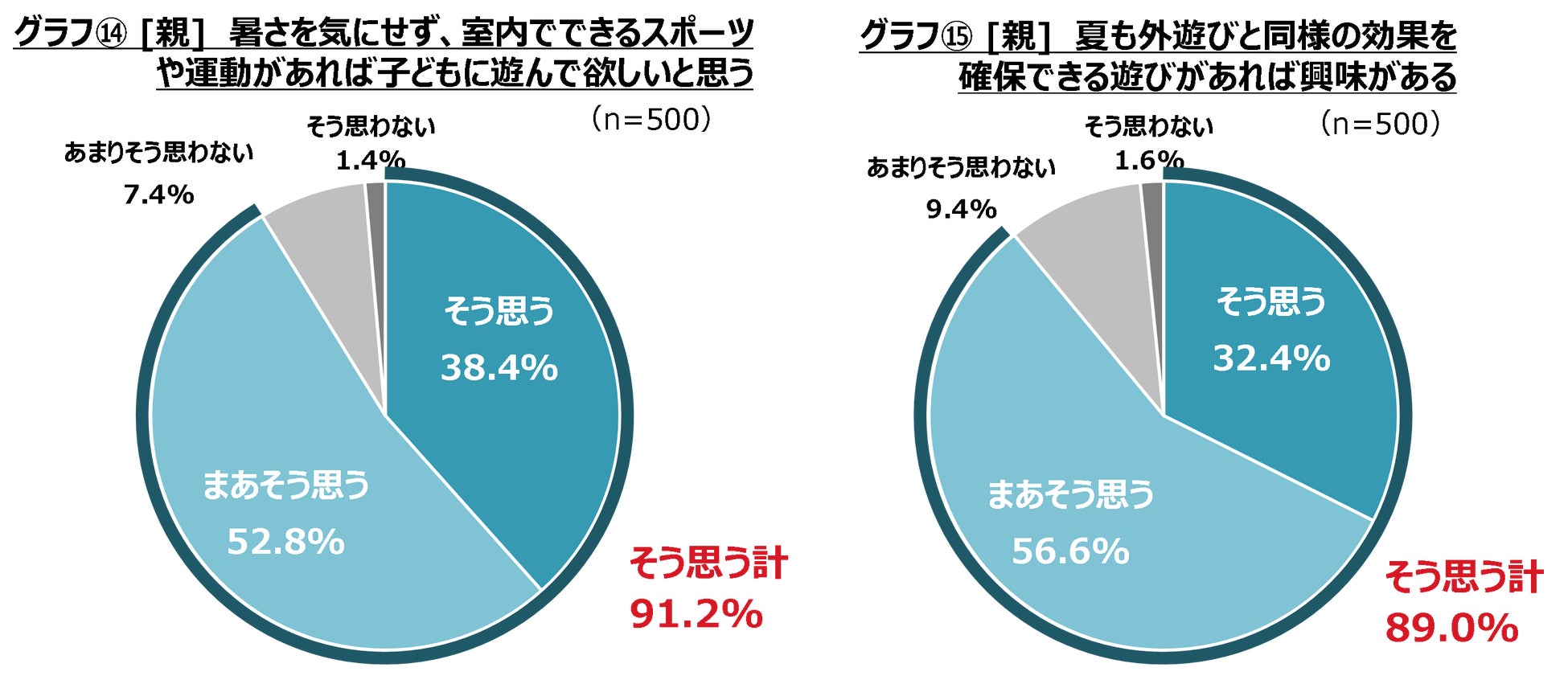

4、夏の室内遊びに関するニーズ

9割の親が、暑さを気にせず、子どもが室内でできるスポーツや運動に関心あり。

キリンは、子どもの健やかな毎日をサポートする「キリンキッズケア」プロジェクトにおいて、近年の酷暑によって園児が抱える運動への課題を起点に、公益財団法人日本サッカー協会(JFA)と共同で夏の室内でも幼児の運動不足を解消する運動プログラムも開発しています。

このような子どもが室内でできるスポーツや運動へ親がどの程度関心があるかを聞いてみると、暑さを気にせず、室内でできるスポーツや運動があれば子どもに遊んで欲しいと思う」(91.2%) [グラフ⑭]、「夏も外遊びと同様の効果を確保できる遊びがあれば興味がある」89.0%という結果となりました。[グラフ⑮]

順天堂大学医学部教授 小林弘幸氏からの解説

子どもの熱中症対策は、親の正しい知識と「体・技・心」を整える習慣が重要

■子どもの熱中症対策の基本は親の正しい知識自分の体感頼みの判断は危険

地球温暖化などの影響を受けて、夏に猛暑が続くなど、私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。調査でも、親の子ども時代と比較して、今の子どもたちは夏に外遊びを制限されることが多いという結果が出ていますが、大人は自分たちが経験してきた夏と、現代の夏は異なることをまず認識する必要があると思います。

「異常気象」という言葉を頻繁に耳にし、これまで経験したことがない暑さを感じる。それが、「熱中症」に対する不安をさらにかき立てているのだと思いますが、リスクを回避するには正しい知識を持っておかなければなりません。

今回の調査で、私が気になった結果は、6割以上の親が、子どもの外遊びを止める基準として「自分の体感で暑いと感じる日」としていることです。親自身の体調も日々異なりますし、また屋外では暑さで親も自律神経が乱れている可能性もあるので、体感だけで判断するのは大変危険です。まず、熱中症警戒アラートやWBGTの指数などで、熱中症のリスクを認識し、その上でご自身の体感も加味する程度にすることをお勧めします。

■「運動」は、自律神経を整え、ストレス耐性や免疫力の高い子どもを育てる

また、子どもの外遊びに制限をかけることで、子どもに与えるストレスや体力低下、自律神経や免疫力への悪影響を不安視している親が多いという結果も出ています。これはとても正しい認識だと思います。武道やスポーツの世界では、「心・技・体」を鍛えることが重要とされているように、情緒(心)と体は、自律神経を介してつながっています。ただし、私は重要な順番は、「心・技・体」ではなく、「体・技・心」だと考えています。まず健康な体であること、そして夏であれば、暑さに負けない体づくりを行うこと。これが整っていれば、負のサイクルに陥るリスクも少なく、心にかかるストレスも和らげられる可能性があります。

熱中症対策における「技」の一つが運動です。適度な運動は、足腰や骨など強い体をつくるだけでなく、血行を促し、体の一つ一つの細胞に酸素や栄養素が届きやすくなります。また、自律神経や腸内環境が整うため、ストレスを感じた時でも感情をコントロールしやすくしたり、免疫力を高める効果も期待できます。

■屋内遊びで「好きなこと+運動」をセットにして子どもの運動の習慣化を

暑さが厳しい日には、屋内遊びが中心になりますが、室内は温度も湿度もほぼ一定なので、あまり体を動かさない遊びばかりしていると、自律神経が働かず免疫力の低下にもつながるので、できる限り体を動かす工夫が必要です。楽しく運動を習慣化していくためにも、子どもが好きな音楽に合わせて運動するなど、「好きなこと+運動」をセットにするといいですね。

そして、お友達とコミュニケーションを取りながら一緒に遊ぶこと。仲間意識や感情が育まれるだけでなく、複数で行う運動は、「幸せホルモン」と呼ばれるオキシトシンの分泌を高める効果があることも明らかになっています。

<オピニオンプロフィール>

順天堂大学医学部教授 小林 弘幸(こばやし ひろゆき)氏

日本スポーツ協会公認スポーツドクター。1987年、順天堂大学医学部卒業。92年、同大学大学院医学研究科修了。ロンドン大学付属英国王立小児病院外科、トリニティ大学付属医学研究センター、アイルランド国立小児病院外科での勤務を経て、順天堂大学小児外科講師・助教授を歴任。自律神経研究の第一人者として、数多くのプロスポーツ選手、アーティスト、文化人へのコンディショニング、パフォーマンス向上指導に関わる。

<参考資料>

子どもの熱中症リスクが高く外遊びを避けるべき暑さ指数(WBGT)28℃以上の日が全国的に増加。

子どもが外遊びができない日、2010~2014年の年間平均から140%増に!

2010年から2024年までの東京における6月~8月のWBGT日別データを分析した結果、28℃以上の高リスクな日数が増加していることが明らかになりました。

92日間中でWBGT28℃以上となる日は、2010〜2014年の5年間では年間平均で40.2日(43.7%)でしたが、2020年~2024年では56.8日(61.7%)と1.4倍に増加しています。特に、WBGT31℃以上の日数は、5.6日から34.4日と6倍以上に増加し、かつてはほとんど見られなかった危険な暑さが、近年では1週間のうち約3日出現するようになっています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像