実践特化型の哲学スクール「アカデメイア・フィロソフィカ」開講

ビジネスでの課題や、社会課題、人生の課題に、哲学の知見をもって取り組める人や組織を育てるという課題意識のもと、実践に特化した哲学のカリキュラムを、全11回、3ヶ月間のプログラムで提供します(2021年10月9日~12月18日)。

公式ページ:https://tetsugaku-thinking.com/school/

【開催概要】

あなたの人生、そして世界は、この先、どうなっていくのが望ましいと思いますか。こう問われたとき、みなさんは自分の考えを言葉にできるでしょうか。

気候変動や貧困格差、パンデミックといった、さまざまな社会課題を抱える今日、私たち一人ひとりが「自分は何を大事にしていきたいのか」という問いに直面しています。企業もまた、ESGやSDGsへの取り組みなど、その存在意義が問われ、事業の本質を突き詰めることがビジネスにおいても必要不可欠になっているといえるでしょう。

「私は何者か」「社会はどうあるべきか」……古来、哲学は、あらかじめ決まった答えがない問いに対峙してきました。2500年にも渡る思索の蓄積は、自身や組織の存在意義を深く考え言語化するうえで、大いに助けとなります。

本講座は、「講義」「文献講読」「特論(社会課題)」「対話」から編成され、大学の哲学科と類似した体験ができるようになっています。また、カリキュラムは、豊富な企業実績をもつクロス・フィロソフィーズ株式会社が設計しており、〈眼前の事象を自ら解釈し、その意味づけを与える〉という哲学的な営為をあなた自身が身に着けられるように講師陣が支援します。

3ヶ月の講座を通じて、本質をつかむ知的胆力を養い、独自の視点で世界を切り取る基軸を築いてみませんか。あなたの人生に哲学を実装する3ヶ月間が、ここにはあります。

【受講日】2021年10月9日〜12月18日 全11回・毎週土曜20:00〜21:30

【会場】Zoomミーティング+オンラインコミュニティ(SNSツールのdiscordを利用)

【定員】80名

【受講料】36,000円(税込 39,600円)

※初めての開講につき、特別料金での開催となります

■対象(こんな方にオススメ)

- ビジネスの現場や実社会の課題、日常生活で活かせるような実践的な哲学を学びたいという方

- 大学に通うほどではないけど、大学の哲学科で学べるような哲学の全体像をつかみたいという方

- 自分の仕事や人生について深く考え、指針を確立したり、リーダーシップを発揮できるようになりたい方

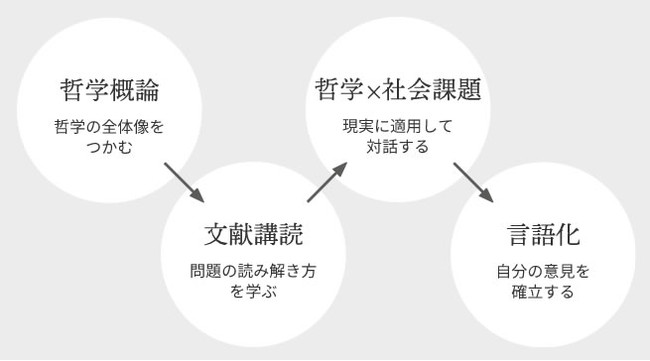

■カリキュラム

「哲学概論」「文献講読」「哲学×社会課題」を、各1ヶ月(計3ヵ月)かけて学んでいきます。毎回、対話の機会があるほか、オンラインコミュニティでも受講生同士や講師陣と交流できます。2~3ヵ月目はA~Cコースに分かれ、学びを深めた上で、課題レポートを提出していただきます。

【1ヵ月目 10/9, 10/16, 10/23, 10/30】

哲学概論(講師:吉田幸司)

・世界的に広がっている哲学コンサルティングの最新動向

・「哲学する」とは?哲学は何ではないのか?

・古代から現代までの哲学の変遷

・さまざまな「問い」に関する参加者同士での対話

・さらに哲学を学んでいくための読書案内

【2ヵ月目 11/6, 11/13, 11/20, 11/27】

文献講読

・Aコース:イノベーションと未来社会のための哲学(吉田幸司・清水友輔)

・Bコース:他者と共生するための哲学(山野弘樹)

・Cコース:死ぬことと生きることを考える(外村江里奈)

【3ヵ月目 12/4, 12/11, 12/18】

社会課題と哲学

・Aコース:最先端テクノロジーがもたらす哲学的問題(吉田幸司・清水友輔)

テーマ:フードテックやAIは私たちの生の意味をどう変えうるか?

・Bコース:VUCA時代における対話的思考の哲学(山野弘樹)

テーマ:いかにして多様性を尊重することができるのか?

・Cコース:死生観について考える(外村江里奈)

テーマ:脳死・臓器移植医療と哲学的課題、安楽死・尊厳死と日常における「いのち」の再考

■講師/アドバイザー

クロス・フィロソフィーズ(株)代表取締役社長、博士(哲学)。上智大学文学部PD、日本学術振興会特別研究員PD(東京大学)を務めたほか、上智大学や東京女子大学、東京工芸大学の非常勤講師として、哲学史、自然科学史、科学技術の倫理、美学などの講義や文献講読を担当してきた。日本ホワイトヘッド・プロセス学会理事、『BIZPHILO』編集長。著書に『哲学シンキング』(マガジンハウス)、共著書にBeyond Superlatives(Cambridge Scholars Publishing)などがある。

東京大学大学院総合文化研究科(超域文化科学専攻)博士課程在籍。日本学術振興会特別研究員DC1。専門は現代フランス哲学(とりわけポール・リクールの思想)、及び「対話的思考」の技術の開発。代表的な論文は「リクール『時間と物語』における「比喩論的アプローチ」――「歴史記述」のフィクション性をめぐって」(日本哲学会編『哲學』、第71号、2020年)。また、東京大学UTCPにおいて、数多くの一般の方向けのオンライン・イベントの企画・運営を担当。

外村江里奈 Erina Sotomura

早稲田大学社会科学研究科修了。博士(学術)。早稲田大学グローバルエデュケーションセンター講師を経て、現在、東洋大学、清泉女子大学非常勤講師および(一社)社会科学総合研究機構理事。専門は社会哲学、生命倫理、アカデミック・ライティング。博士学位論文に『現代医療と生命倫理の哲学的基礎に関する考察―「脳死・臓器移植」および「尊厳死」を事例として』、論文に「現代社会における生命観の再考―生命倫理におけるパラダイム転換について」(早稲田大学社会科学研究科ソシオサイエンス)などがある。

清水友輔 Yusuke Shimizu

中央大学大学院文学研究科哲学専攻博士後期課程を経て、現在、クロス・フィロソフィーズ(株)で、企業向け「哲学シンキング®」のファシリテーターや「哲学シンカー®」養成セミナー講師などを担当。萌芽的科学技術の哲学・倫理学的課題を扱う産官学連携プログラムにも「哲学コンサルタント」として参画。「フェスティバル/トーキョー20」に哲学担当で参加するなど、アーティストとのコラボレーションも行っている。哲学、ビジネス、テクノロジー、アートを架橋する仕事に多数従事している。

Adviser:大橋容一郎 Yoichiro Ohashi

クロス・フィロソフィーズ(株)顧問。上智大学文学部哲学科教授、放送大学客員教授、日本カント協会元会長、日本哲学会評議員、グリーフケア研究所元副所長。共著書に『カント事典』、『グローバル・エシックスを考える』、『生命倫理百科事典』、『死ぬ意味と生きる意味 : 難病の現場から見る終末医療と命のあり方』、『人間の尊厳を問い直す』など、他多数。

■哲学スクール「アカデメイア・フィロソフィカ」

詳細は、公式ページでご確認ください。

https://tetsugaku-thinking.com/school/

■主催:クロス・フィロソフィーズ株式会社

専門的・体系的・対話的な哲学を社会実装する、日本初の「哲学コンサルティング企業」。哲学の専門知と方法論を活かして、組織の対話文化醸成や人材育成、ビジョン構築、社会課題に関するコンサルティング、経営層向けのコーチングやセミナーを行っている。数々の大手企業や産官学連携プログラムでの実績があるほか、『日本経済新聞』『週刊ダイヤモンド』など、メディア掲載・出演多数。

ウェブサイト:https://c-philos.com

Twitter: https://twitter.com/c_philos

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- イベント

- ビジネスカテゴリ

- 経営・コンサルティングその他

- 関連リンク

- https://c-philos.com

- ダウンロード