第7回自動翻訳シンポジウム「生成AIとAI翻訳 ~教育での活用~」を開催しました!

総務省・国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)・グローバルコミュニケーション開発推進協議会 主催

2024年2月22日(木)、総務省、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)及びグローバルコミュニケーション開発推進協議会は、「生成AIとAI翻訳 ~教育での活用~」をテーマに、今回7回目となる「自動翻訳シンポジウム」を品川インターシティホールにて開催しました。当日は445名が参加し、研究者による最新の技術動向や、教育者による教育現場での自動翻訳技術の活用に関する講演や、23者の企業・団体による最新の自動翻訳製品・サービス等の展示を行いました。

第7回 自動翻訳シンポジウム 概要

日 時 2024年2月22日(木)12:45~17:00

開催場所 品川インターシティホール

※最新の同時通訳・自動翻訳システム等の展示会を併せて実施。

参 加 者 445人

主 催 総務省、国立研究開発法人情報通信研究機構 (NICT)、

グローバルコミュニケーション開発推進協議会

後 援 内閣府 デジタル庁 法務省 外務省 文部科学省 厚生労働省

農林水産省 経済産業省 特許庁 国土交通省 観光庁 環境省

一般社団法人アジア太平洋機械翻訳協会

一般社団法人人工知能学会 一般社団法人日本データベース学会

人工知能研究開発ネットワーク

挨拶・講演の要旨

開会挨拶

グローバルコミュニケーション開発推進協議会 須藤 修会長より開会の挨拶(ビデオメッセージ)を行いました。

|

要旨 ・2025年に開催される大阪・関西万博まであと1年となった。万博会場にて自動翻訳技術が貢献できるよう、同時通訳技術の研究開発や実証実験が進められている。 ・グローバルコミュニケーション開発推進協議会は、総務省が策定した「グローバルコミュニケーション計画2025」に沿って、言葉の壁がない、グローバルで自由な交流ができる世界を目指し、産官学が一丸となって活動しており、多言語翻訳技術のさらなる高度化や社会実装の促進に取り組んでいくので、今後もご協力をお願いしたい。 |

主催者挨拶

主催者を代表し、渡辺 孝一総務副大臣より主催者挨拶を行いました。

|

要旨 ・訪日外国人旅行客数もコロナ前の水準に戻っている状況であり、またビジネス分野においてもオンライン会議が定着し、国際会議もオンラインで開催されることが増えている。 ・訪日外国人旅行客数の増加、オンラインによる国際会議の定着など外国語を利用する機会が増える中、「言葉の壁」のない世界の実現を目指して総務省・NICTが進めてきた多言語翻訳技術は訪日・在留外国人との共生社会の実現や国内外の経済、社会活動に寄与するとともに、日本の魅力を高めることにも貢献できる。 ・総務省としても多言語翻訳技術が社会に広く浸透するよう、産学官の力を結集させ、多言語翻訳技術の更なる高度化やその社会実装をオールジャパン体制で進めていきたい。 |

基調講演

「LLMとAI翻訳:大規模言語モデルを用いた機械翻訳の今後について」

日本電信電話株式会社 コミュニケーション科学基礎研究所

協創情報研究部 言語知能研究グループ 上席特別研究員 永田 昌明氏

|

要旨 ・10年前のニューラル翻訳の仕組みは、翻訳モデルを学習するときも、翻訳を実行するときも、次に来る単語を1つずつ予測するものだった。1つずつ処理するため時間がかかり、また長い文章になると翻訳精度も落ちてしまうのが難点だった。その後、Transformerにより、翻訳モデルを学習するときは並列で予測できるようになり、よりたくさんのデータで学習できるようになったことがLLMの出発点。その後、訓練済み言語モデルBERTなどを経て、大規模言語モデルへと変遷する。 ・GPT-3では、訓練データはほとんど英語にもかかわらず、翻訳もでき、日本語でも違和感なく利用可能。訓練されたタスクだけでなく、未知タスクの処理も可能となった。翻訳は大規模言語モデルでできる事のひとつ。 ・今後の機械翻訳の方向性としては、大規模言語モデルは運用が大変なため、ニューラル翻訳としばらく共存すると思われる。何でもできるモデルではなく、小さ目の大規模言語モデルを使用した、翻訳に特化した高性能なものが出てくるのではと思う。 |

講演1

「AI翻訳と大学教育:探求・研究・発信の視点から」

立命館大学 薬学部薬学科 准教授 近藤 雪絵氏

|

要旨 ・立命館大学薬学部で行われている英語プログラム「プロジェクト発信型英語プログラム(PEP)」は、学生の興味・関心に基づいたプロジェクトを立ち上げ、成果を英語で発信するもの。リサーチ、オーサリング、コラボレーション、アウトプットの「新しい4技能」を見出す。 ・AI翻訳、生成AIを利用する場合の鉄則として「英語力アップのために使う」「産出した英文は自分のものにする」「誇りを持って発信する」とアドバイスしている。意味がわかれば良いだけの情報処理部分ではAIを駆使しつつも、コミュニケーション、自己表現・プロモーションではAIと協同し、発信力を高めていくのが目標。 ・生成AIは精度の高い英文が大量に産出できるので楽しいが、翻訳機として使う場合は、元の文章から変わりすぎることがあるので注意。AI翻訳、生成AIそれぞれの特性を理解した上で使用し、生産性・発信力、また英語力のアップへつなげる。 |

講演2

「AI翻訳と小学校教育:外国語教育と国語教育の連携」

厚木市立鳶尾小学校 総括教諭 成田 潤也氏

|

要旨 ・小学校での英語学習も開始され、また今までは共通語としての「英語」学習に重きをおいた学習をしてきたが、実際の訪日外国人や、外国籍の生徒は非英語母語話者が多い。 ・ポケトークを用いて小学校で授業実践。機械翻訳を介することで、英語でのコミュニケーションへの心理的なハードルが下がった。また、翻訳されやすい日本語を自然に考えるようになり、母語を客観視することができ、国語教育との連携もとれる。 ・機械翻訳はチートツールなのではなく、眼鏡のように「使って当たり前」の支援ツールと見なしていくべきである。そのために、小学校段階から、英語習得のためだけでなく、豊かな言語の学びの体験と、機械翻訳を適切に使いこなすための学びの体験が必要不可欠。 |

講演3

「AIによる翻訳/通訳は広く深く普及する」

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT) フェロー 隅田 英一郎

|

要旨 ・NICT の最新同時通訳技術は、元の音声から少しの遅れで英語動画を日本語に吹き替えることもできるようになった。 ・法令や金融の分野専用の翻訳システムが成果を上げている。同時通訳の場合でも分野に合わせて高精度なシステムを構築していくのが良いだろう。 ・生成 AI は、学習・稼働時の計算量が課題となることから、生成 AI の長所を取り入れつつコンパクトに実現する方向の研究がなされるだろう。 |

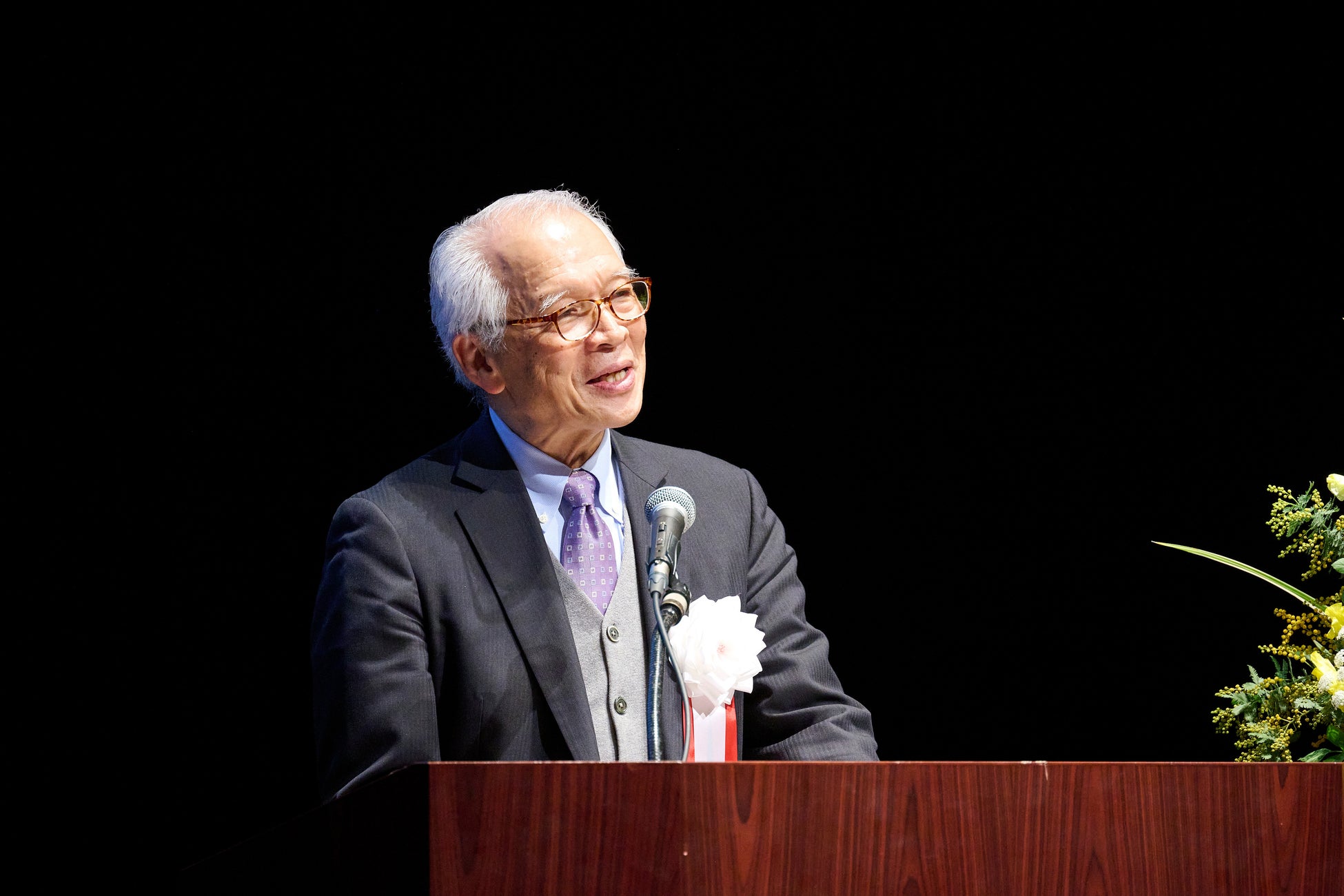

閉会挨拶

最後に、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT) 徳田 英幸理事長より閉会の挨拶を行いました。

|

要旨 ・NICTでは「グローバルコミュニケーション計画2025」の下、「言葉の壁」を意識することなく、グローバルで自由な交流の実現を目指しており、翻訳バンクに提供いただくデータを活用して翻訳分野の拡大と精度の向上に努め、AIによる同時通訳の技術の確立と社会実装に向けた取組みを加速していく。 ・生成AIの研究も本格的に取組みを進めており、新たな技術なども活用して、同時通訳技術はさらに発展していくことが期待される。 |

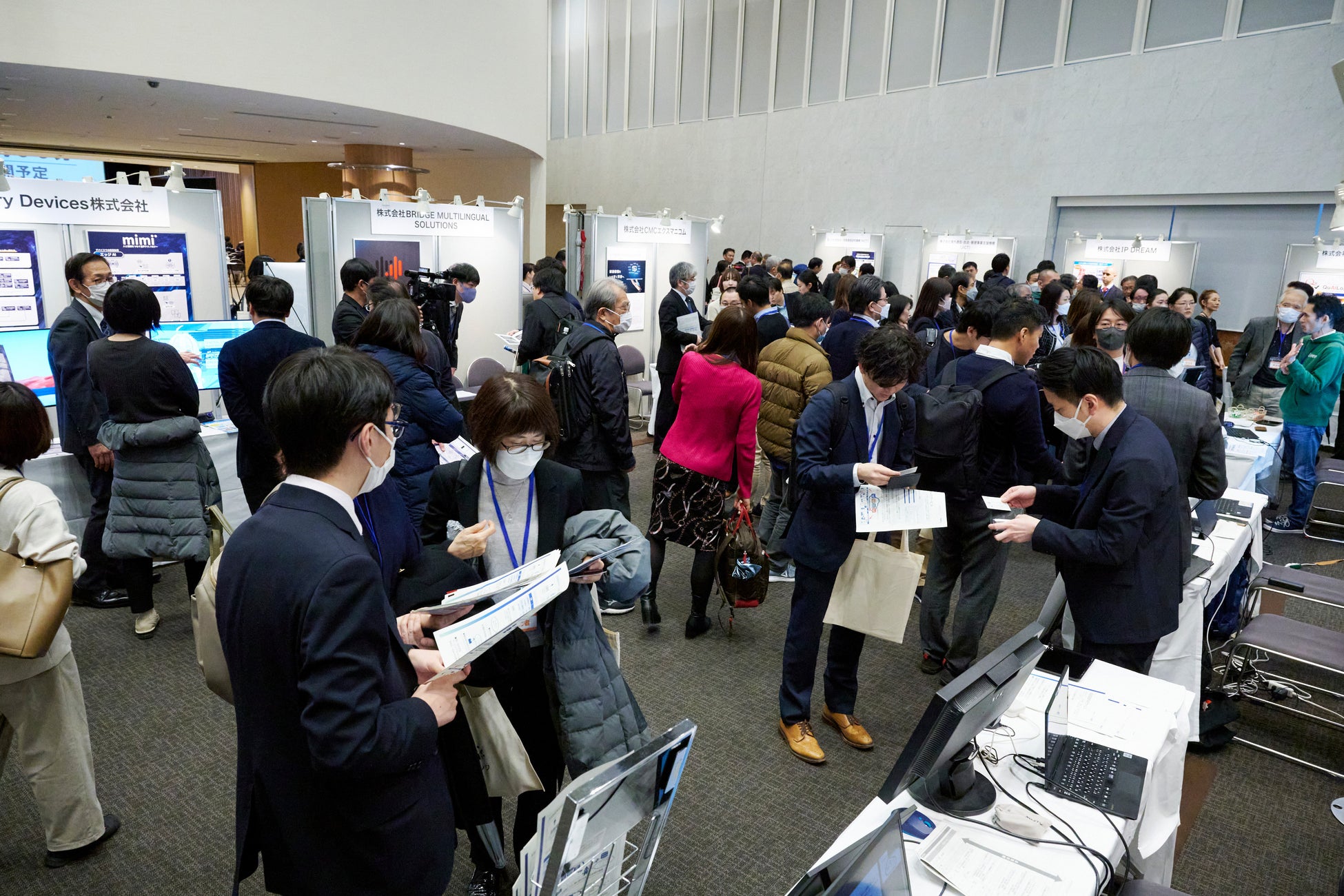

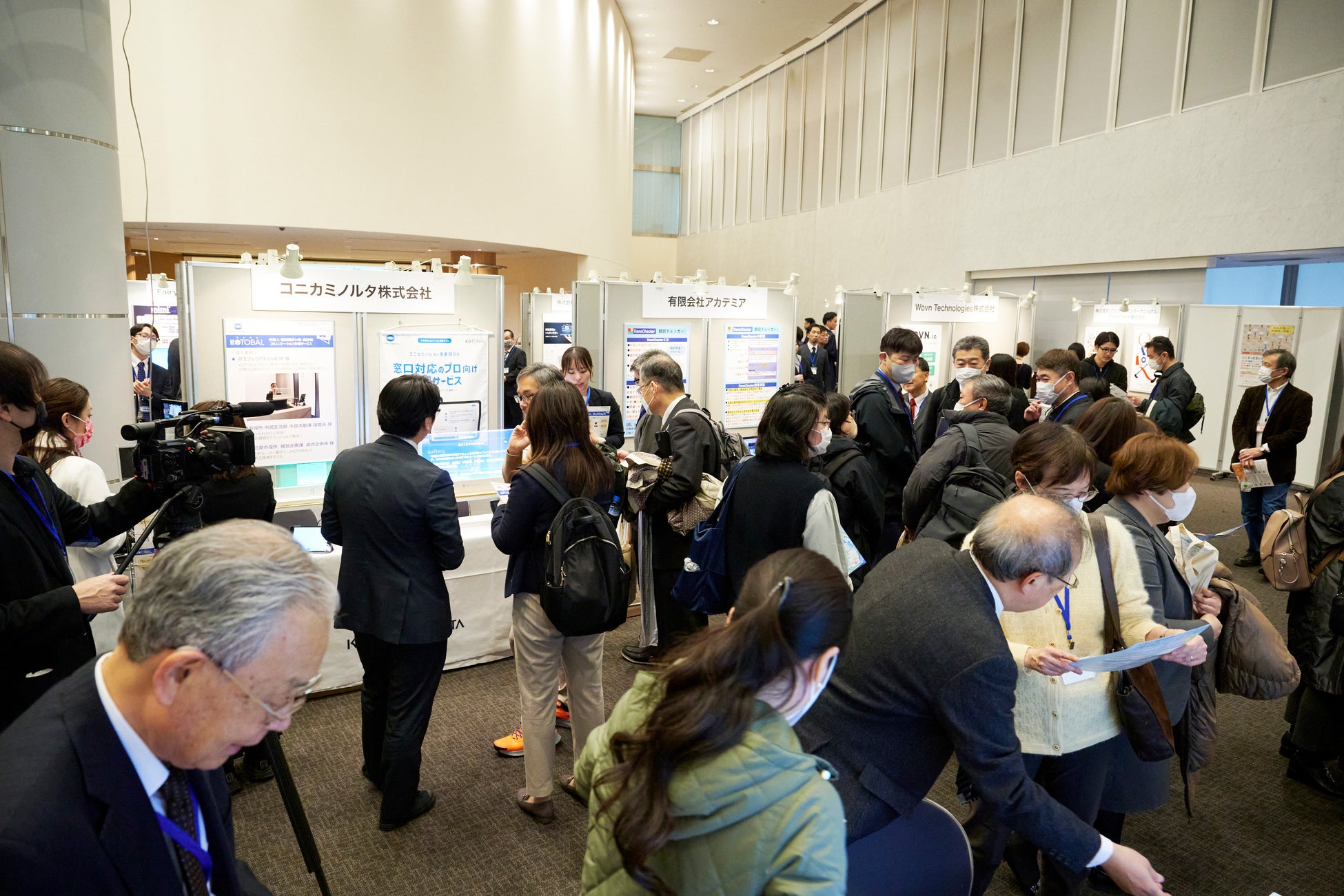

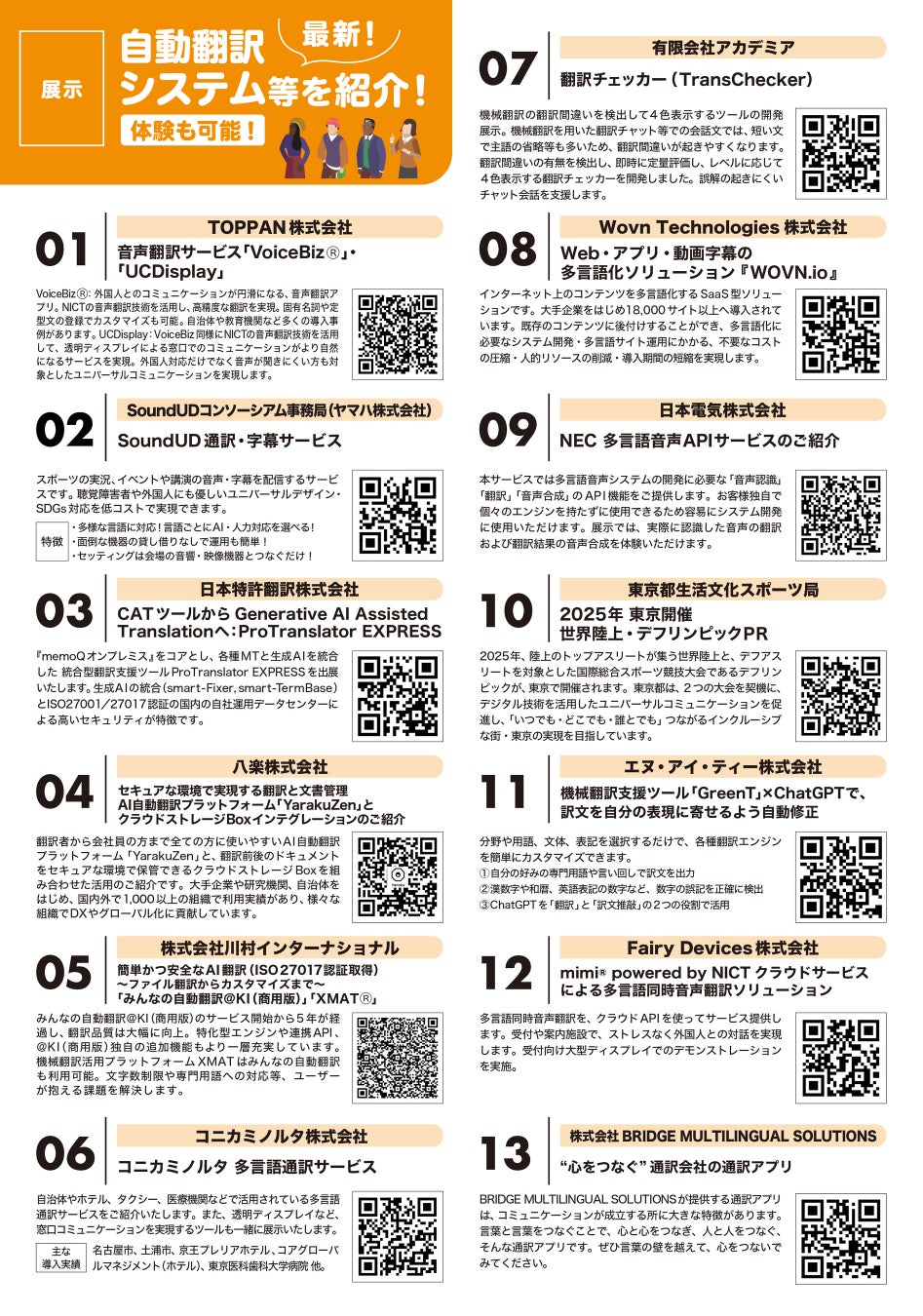

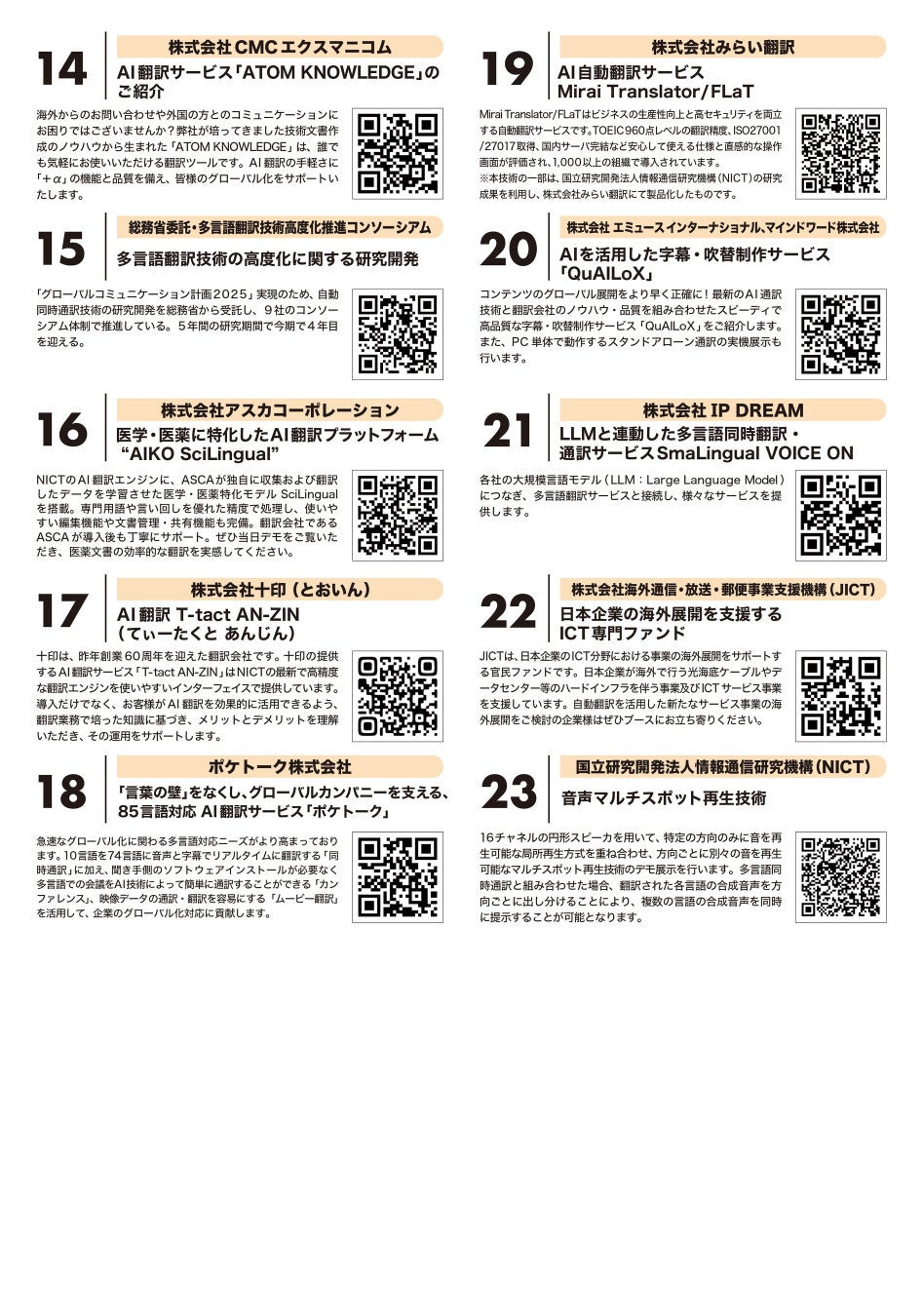

会場展示

当日は同会場にて、翻訳事業に携わる国内企業・団体(23者)によって、最先端の同時通訳技術の研究開発や最新の製品・サービス等が紹介されました。

展示内容詳細

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- イベント

- ビジネスカテゴリ

- システム・Webサイト・アプリ開発スマートフォンアプリ

- ダウンロード