宿泊行事を控える小学校中学年・高学年患児の半数近くが未受診 夜尿症に関する周囲への相談の実態と親の悩み

医師・学校教員への相談とサポート体制を紹介する夜尿症啓発セミナーを開催

■子どもの自尊心を低下させ得る夜尿症は早期の対応が重要

乳幼児の「おねしょ」の頻度は成長とともに減少しますが、5歳以降で月1回以上の「おねしょ」が3か月以上続く場合は「夜尿症」と定義されます(※1)。夜尿症は幼稚園年長の児童の約15%、小学校5、6年の児童でも約5%が罹患しているといわれています(※2)。夜尿症は、子どもの自尊心やQOL(生活の質)を低下させ、治療の遅延が成人後の精神面に影響を与えることがあるという海外の調査報告(※3)もあります。同時に親にとっても、毎日の布団の洗濯や、子どもへの精神的配慮、親としての悩み・葛藤など、身体的・精神的負担が伴うため、早期の対応が重要です。

世界には「おねしょ(夜尿症)」で悩む子どもと保護者が沢山います。その悩みから一日も早く解放させてあげようという決意のあらわれとして、国際小児禁制学会(ICCS)と欧州小児泌尿器科学会(ESPU)によって「世界夜尿症デー」が2015年に制定されました。「世界夜尿症デー」は、夜尿症は治療ができる疾患であること、夜尿症に悩む子どもたちのために医師に相談するなど、できることがあることを認識してもうらために制定されたものです。一般の方や医療従事者の夜尿症に対する関心を高めるための取り組みを、世界各地の関連学会や団体が広く呼びかけています。

■夜尿症患児・その親の実態

フェリング・ファーマは定期的に夜尿症患児の親に対する調査を実施しており、2025年4月の調査によると、以下のようなことがわかりました。

調査対象:5歳から14歳の夜尿症患児をもつ母親:538名

5歳から14歳の夜尿症患児:576名

調査方法:選択式回答によるオンラインアンケート調査

実施時期:2025年4月

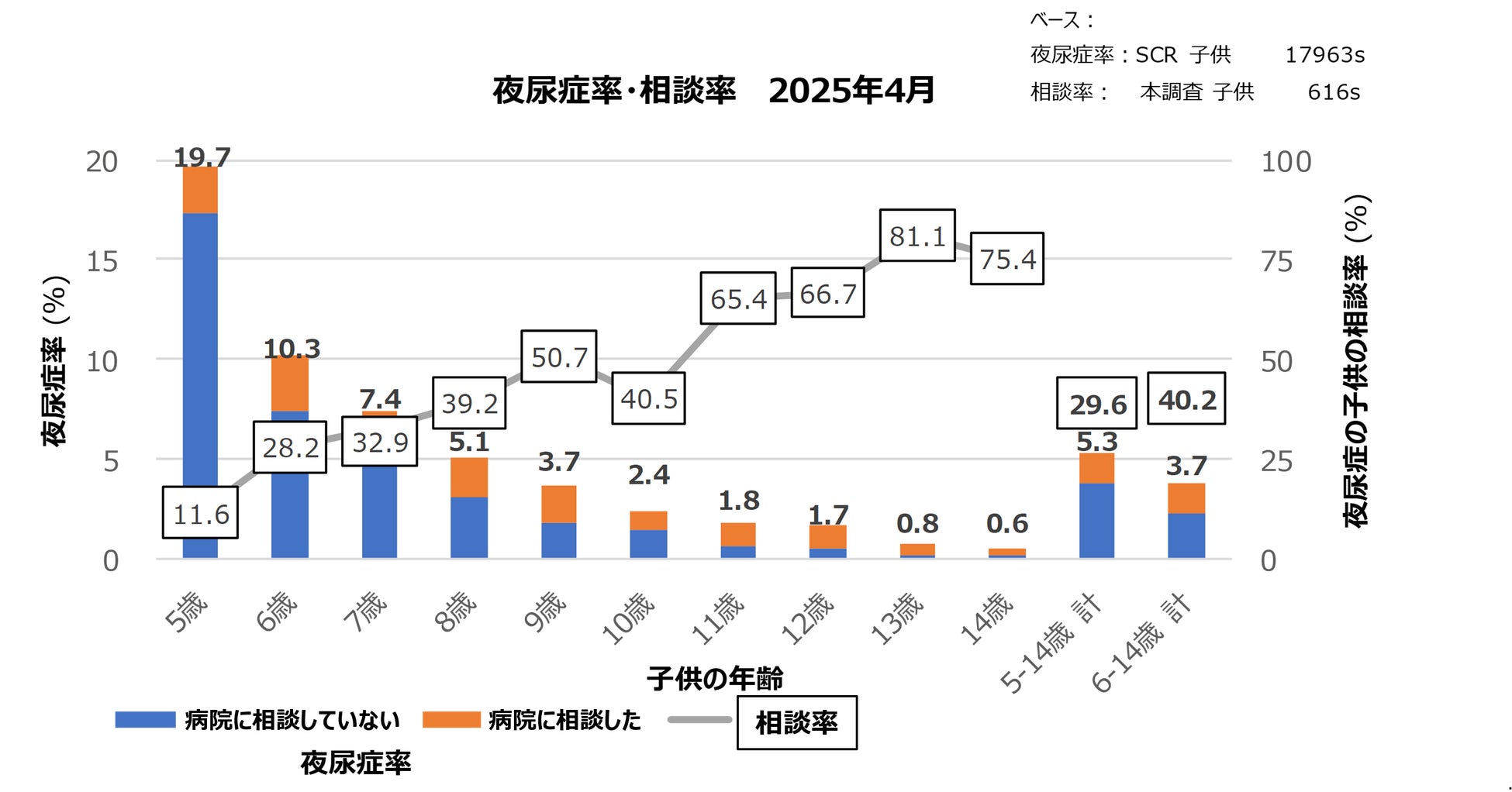

・小学校中学年・高学年になっても病院に相談できていない児童が一定数存在

夜尿の頻度について夜尿症レベルであると回答をした回答者の割合(以下「夜尿症率」)は5歳以降年齢とともに低下し、病院に相談したことがあると回答した割合(以下「相談率」)は逆に年齢とともに上がっていきますが、相談率は10歳で40.5%、12歳で66.7%と、小学校中学年・高学年になっても患児のうちの3割~半数は病院に相談できていないことを示す回答となりました。

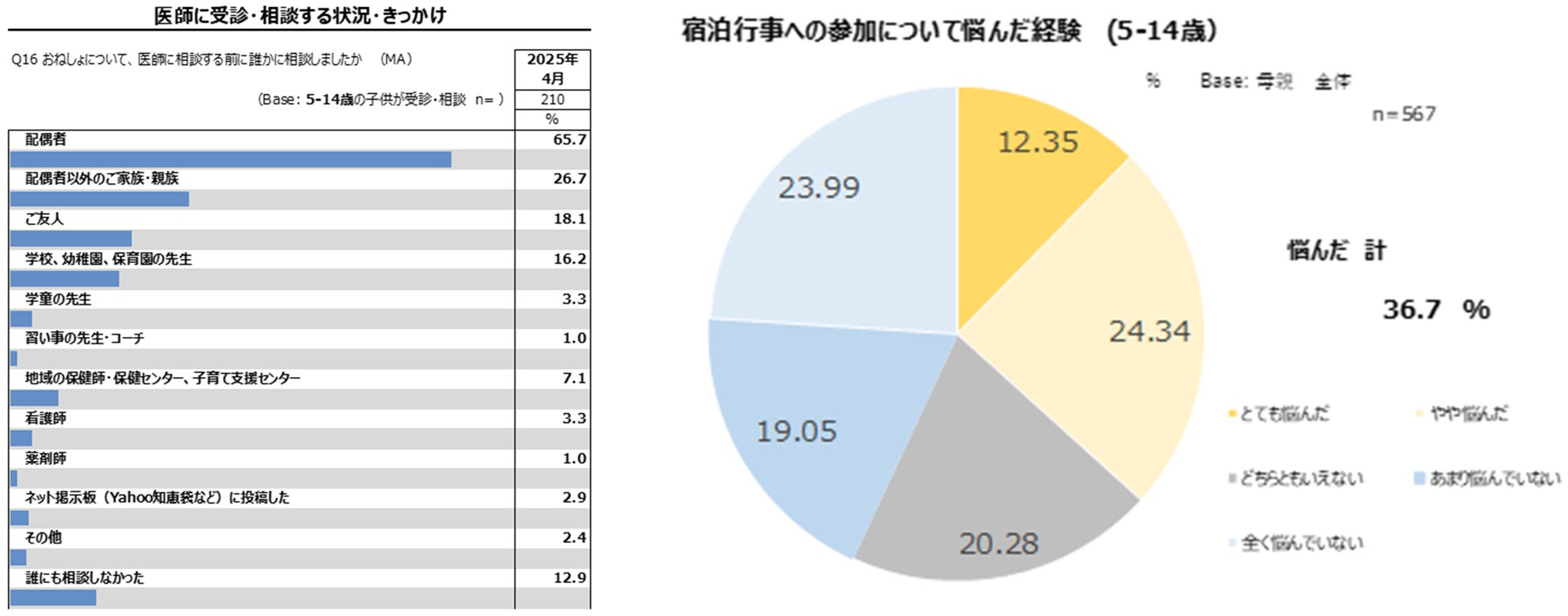

・子どものおねしょに関する相談相手は、家族にとどまることも多い

医師に相談する前に相談した相手に関する質問では、「配偶者」が65.7%、「配偶者以外のご家族・親族」が26.7%と高い割合を占めたのに対し、「ご友人」(18.1%)、「学校、幼稚園、保育園の先生」(16.2%)、「学童の先生」(3.3%)など、家族以外への相談は大幅に低い結果となり、また「誰にも相談しなかった」という回答も12.9%存在しました。特に小学校中学年・高学年頃になると宿泊行事や友人とのお泊り行事など、家族の目の届かないところでの子どもの活動も増えてくる中で、親としては学校の先生などに相談しサポートを受けることも重要であるため、現状家族以外に相談できず、そういったサポートを受けられずに悩んでいる親も一定数存在する可能性があります。

・子どもを宿泊行事に参加させることに悩む親も多い

夜尿が原因で子どもを宿泊行事(林間学校、合宿、その他お泊り行事等)に参加させるかどうか悩んだりした経験があると回答した親は36.7%(6~14歳の子の親に絞ると41.9%)と、少なくないことがわかりました。子どもが宿泊先でおねしょをしていることが友人等に知られ、傷ついてしまうことを心配し、参加させることを躊躇してしまう方が一定数以上存在する可能性があります。

■子どもの自尊心、貴重な経験のためにも、夜尿は早期の相談・治療が重要

小学生にとって宿泊行事に参加することは、学校の教室では得られない体験や主体的な学びという観点で非常に意義があります。そのため、宿泊行事のタイミングで夜尿が完治できているようにすることが重要です。一方で、夜尿症は完治するまでに一年以上の時間を必要とする場合もあるため、宿泊行事の直前に治療を始めても間に合わないことがあります。そのため、将来の宿泊行事を見据えて、早期に病院に相談し、適切な対応をとることが重要です。

また、宿泊行事までに夜尿症が完治していない場合でも、あらかじめ学校の先生に相談しておくことは有効です。多くの小学校では、健康調査票などを通じて夜尿に限らず児童一人ひとりの事情を事前に把握し、それに応じて宿泊行事中に適切なサポートを行う体制が整えられています。子どもが安心して宿泊行事を過ごせるようにするためにも、ためらわずに担任の先生や養護教諭に相談することが大切です。

■医師・心理学・学校教員の立場から考える夜尿症啓発セミナーを開催

フェリング・ファーマは世界夜尿症デーを前に、夜尿症啓発セミナーを2025年5月8日に開催しました。今回は順天堂大学医学部附属練馬病院の大友義之先生、一般社団法人スクールセーフティネット・リサーチセンターの田村節子先生、元公立小学校教員のわたなべゆきこさんをお招きし、宿泊行事を中心に夜尿症の子ども・親御さんの困りごとと、医療・心理的観点での相談の必要性、また学校のサポート体制についてそれぞれの見地から議論いただきました。

まず初めに大友先生から、夜尿症によって、患児本人は気にしていない様子を見せていても、実は自尊心が傷ついている可能性がある(※4,5)ということ、養育者としての親にとっても「おねしょを理由に叱ったあとに後悔する」など影響があること、また夜尿症の治療を行うことで、治療開始から半年後までに80%の子どもで症状が軽快したという報告(※6)などを引用しつつ、夜尿症を病院へ相談し治療することの意義について、講演いただきました。

大友先生の講演の後、夜尿症のご経験がある患児2名について、母親へのインタビュー動画をご紹介しました。インタビューでは、夜尿症を周囲に相談することに関する悩みや、宿泊行事に際しての葛藤・学校からのサポートなどのエピソードをお話しいただき、また同じように宿泊行事を迎える親御さんへのメッセージもいただきました。

Aさん:お子様は現在小学高学年女児。10歳で初回受診。

私の場合は、5年生の移動教室ギリギリの時期に慌てて病院に相談に連れて行きましたが、もっと少し早めに行ければよかったと思います。やっぱり夜尿が続くことはお子さんにとっても親御さんにとってもすごく心の負荷になると思うので、できるだけ早くその心配事を取り除いてあげるのが大事なことだと思います。

Bさん:お子様は現在小学高学年男児。6歳で初回受診。

宿泊行事は、子どもにとってはすごく成長の機会にも、かけがえのない思い出にもなると思うので、どの親御さんもぜひ参加させてあげたいと思われると思います。一方で夜尿がばれて傷ついてしまうことを心配されるお気持ちもわかります。私の場合、息子が検査を受けたことで、薬や治療のステップなど、治していくことができるんだとわかったことで私自身とても楽になったので、本人のせいなのかなとか思い悩んでる方がいらっしゃるのであれば、ぜひ検査を受けられると、納得ができて楽になるっていう面もあると思います。

セミナー後半の、登壇者3名によるトークセッションでは、まずわたなべさんからは、元小学校教員としての立場から、学校での夜尿症サポートについてお話しいただきました。宿泊行事前には健康調査票によって把握した個別の状況に合わせて、養護教諭や担任などが子どもの状況にあったサポートを考えているということ、クラスに夜尿症の子がいることは珍しくなく、先生も特別なこととは思わず対応できるので、ぜひ宿泊行事の際には早めに学校にも相談してほしいと述べられました。

田村先生からは学校心理の専門家として、子どもの夜尿症が与える強い不安やストレスの存在をお話しいただきました。夜尿症は自尊心低下や学業成績への影響など、子どもの学校生活の質を低下させる可能性があること、夜尿症に関する正しい知識不足が受診や相談を妨げる要因となっている可能性があることなどから、子どもの家族や学校関係者を含む社会全体の理解促進が必要だと訴えられました。

また大友先生から、宿泊行事に行きたいという夜尿症のお子さんは実は多いため、お子さんの気持ちを大切にするために夜尿症を治してあげたいと思っているという心強いお気持ちとともに、宿泊行事に向けて夜尿症を改善したい場合は早めに相談が肝要であること、また忙しい親御さんにとってもオンライン診療という方法が出てきていることなど、子どもの夜尿症を解決するために知っておくべきことをお話しいただきました。

【開催概要】

■開催日時 :2025年5月8日(木)13:00~14:00(受付開始 12:30)

■開催場所 :アットビジネスセンター池袋別館6階 606 (豊島区東池袋1-6-4 伊藤ビル)

■プログラム:

|

第1部:講演 「おもらし(昼間尿失禁)」と「おねしょ(夜尿症)」は、医療機関に相談しよう! |

順天堂大学医学部附属練馬病院 小児科 教授 大友 義之先生 |

|

第2部:インタビュー動画 夜尿症患児の親の体験談/お子さんの困りごと・親自身の悩みについて紹介 |

夜尿症をご経験の子どもの母親(お2人) (VTR出演) |

|

第3部:登壇者トークセッション 学校生活・宿泊行事シーンで子ども・親が抱える悩み・葛藤と周囲からのサポートについて |

順天堂大学医学部附属練馬病院 小児科 教授 大友 義之 先生 一般社団法人スクールセーフティネット・リサーチセンター 代表 田村 節子 先生 元公立小学校教員 わたなべゆきこ さん |

【登壇者略歴】

大友 義之 先生 順天堂大学医学部附属練馬病院 小児科 教授

<経歴>

1987年 順天堂大学医学部卒業、順天堂大学小児科学教室入局

1988年 埼玉県越谷市立病院小児科医員

1992年 順天堂大学医学部大学院(小児科)修了(医学博士; 糸球体病理学)

1992年 スウェーデン・カロリンスカ医科大学・大学院入学(小児腎臓病; Anita Aperia教授)

1994年 順天堂大学附属順天堂医院小児科 助手

1996年 カロリンスカ医科大学・大学院修了(PhD;尿細管生理学)

2001年 順天堂大学附属浦安病院小児科 講師

2002年 埼玉県立小児医療センター腎臓科 科長

2005年 順天堂大学附属練馬病院小児科 講師

2006年 同 助教授

2007年 職位名称変更

2019年4月 同 診療科長

2021年4月 同 教授(診療科長)

<主な学会活動>

日本夜尿症・尿失禁学会 理事長

International Children’s Continence Society(国際小児禁制学会) 理事、

日本小児科学会 専門医・代議員、日本腎臓学会 指導医、日本小児腎臓病学会 代議員、

日本小児リウマチ学会 理事、国際小児腎臓病学会

田村 節子 先生 一般社団法人スクールセーフティネット・リサーチセンター 代表

<経歴>

1998年3月 筑波大学大学院, 教育研究科教科, 教育専攻学校教育コース(現,スクールリーダーシップ開発専攻)修了

1998年3月 学校心理士

2000年3月 臨床心理士

2012年10月 学校心理士スーパーバイザー

2019年2月 公認心理師

2009年4月 - 2010年3月 明治学院大学心理学学部准教授

2010年4月 - 2024年3月 東京成徳大学, 応用心理学部 臨床心理学科, 教授 (大学院心理学研究科心理・相談センター長)

2025年4月 - 現在 一般社団法人スクールセーフティネット・リサーチセンター, 代表理事

<主な著書など>

『チーム援助で特別支援教育のさらなる充実を 学校心理学を背景に』 田村節子 指導と評価 2015年4月

『今どき女の子のお悩み事情』 田村節子 PHPのびのび子育て6月特別増刊号 2015年4月

わたなべゆきこ さん https://www.instagram.com/yukikosan.t/?hl=ja

<経歴>

元公立小学校教員、現教育系フリーランス。 2015年に東京学芸大学卒業。適応障害による休職を機に、苦しさをなかなか共有できない教員の現状を変えたいと感じるようになり、自身の経験に基づく助言をインスタグラムで投稿したところ話題となりました。現在も、SNSや講演などで積極的に発信を続けておられます。著書に『学校がしんどい先生たちへ それでも教員をあきらめたくない私の心を守る働き方』(KADOKAWA)他数冊。

【「世界夜尿症デー」とは?】

世界には「おねしょ(夜尿症)」で悩む子どもと保護者が沢山います。

その悩みから一日も早く解放させてあげようという決意のあらわれとして、国際小児禁制学会(ICCS)と欧州小児泌尿器科学会(ESPU)によって「世界夜尿症デー」が2015年に制定されました。

「世界夜尿症デー」は、夜尿症は治療ができる疾患であること、夜尿症に悩む子どもたちのために医師に相談するなど、できることがあることを認識してもうらために制定されたものです。一般の方や医療従事者の夜尿症に対する関心を高めるための取り組みを、世界各地の関連学会や団体が呼びかけており、「世界夜尿症デー」は毎年5月下旬から6月上旬に設定されています。

≪フェリング・ファーマ株式会社について≫

フェリングは、スイスのサンプレに本社を置く1950年設立の非上場企業フェリング・ファーマシューティカルズ社の日本法人として、2001年に設立されました。フェリング・ファーマシューティカルズ社は、ペプチド・ホルモン製剤に強みを持つグローバル研究開発型スペシャリティファーマとして、70年以上にわたり治療薬開発を手掛け、不妊症と産婦人領域、泌尿器領域、並びに消化器領域における革新的医薬品の創薬・研究開発・販売により、患者さんの生活の質の向上に貢献できるよう活動しております。同社は、日本を含む約60カ国で事業子会社を所有し、110カ国で製品を販売し、世界で約6,500人の従業員を擁しております。フェリングおよびフェリング・ファーマシューティカルズ社の詳細につきましては、https://www.ferring.co.jp/をご覧下さい。

※1:日本夜尿症学会, 夜尿症診療ガイドライン 2021, 2-3, 2021

※2:日本夜尿症学会, 夜尿症診療ガイドライン2021,2021

※2:日本夜尿症学会, 夜尿症診療ガイドライン :11.2021

※3:Van Tijen NM, et al.: Br J Urol. 81: 98-9, 1998

※4:河内明宏,他:夜尿症研究:4, 21-23, 1999

※5:Naitoh Y, et al.: Urology. 66(3): 632-635, 2005

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像