《特別インタビュー》AIと日本語教育を融合し、「定着支援」を具現化する ―

余銅基氏が語る「KABETORI」と外国人就労者の未来

はじめに

日本で働く外国人就労者が増える一方、職場での言語の壁はコミュニケーションの齟齬、離職率の上昇、生産性の低下といった課題を引き起こしています。こうした現場の“見えにくい問題”に挑むのが、日本語教育の知見とテクノロジーを融合させた日報アプリ「KABETORI(カベトリ)」です。

今回、日報の記録データから企業の課題を自動抽出する機能を追加したため、開発に深く関わる余銅基(ヨ・ドンギ)氏に、改めてサービス誕生の背景から設計思想、そして「定着支援」を見据えた未来構想までを一気に伺いました。

「KABETORI」とは?――法律の“日報”に着目したコミュニケーション設計

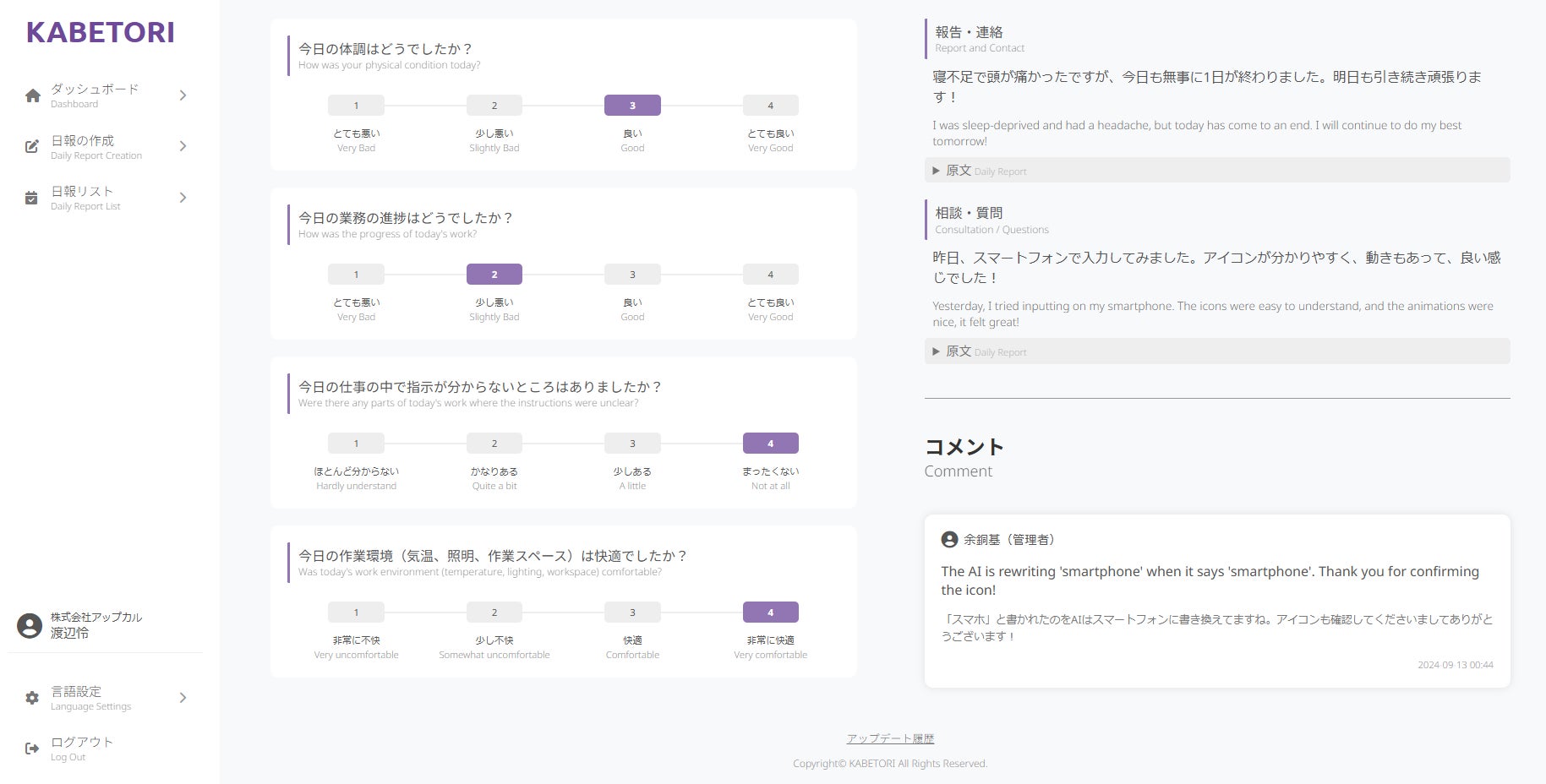

KABETORI は、技能実習制度で義務化されている『技能実習日誌』に着目し、「外国人就労者」と「企業側」のコミュニケーションを円滑化するために開発された日報アプリです。日報という既存のフレームを活用しながら、日々の業務・モチベーション・人間関係などの課題を早期に発見し、データ分析によって改善へとつなげることを目指しています。

特筆すべきは、入力された内容を 〈母語の原文/機械的な直訳/丁寧な日本語に整えた日報文〉の三層構造で保存する点。翻訳だけに頼ると意図が歪む可能性があるため、原文を必ず残し、直訳で意味のズレを補正し、さらに AI が日本企業の文化に合った敬語・文体へと“書き換える”プロセスを採用しました。わずかワンクリックで、この一連の処理が完結します。

インターフェースもユーザーと管理者双方で多言語設定が可能。たとえばベトナム人管理者がネパール人スタッフを指導する場面でも、それぞれが自分の母語で確認でき、日本語は必ず併記されます。言語を理由とした孤立や分断を生まない設計思想が貫かれています。

ログは改ざん不可で保存され、振り返りやトラブル検証にも活用可能。さらに蓄積されたデータは日次・週次で解析し、翻訳モデルへフィードバックをかけることで、精度と有用性を継続的に高めていきます。

なぜ“翻訳”にこだわるのか――狙いは課題発見と生産性向上

KABETORI は、一見すると多言語翻訳ツールのように見えます。しかし本質は 現場の摩擦を減らし、生産性を引き上げるコミュニケーション基盤 をつくることにあります。

たとえば、あるベトナム人スタッフが作業手順を理解できずミスを繰り返しているとします。原因は「日本語の指示が理解できていない」のか、「業務フローそのものへの理解が浅い」のか、「相談できる雰囲気がない」のか――。ここを見極めるには、単なる翻訳ではなく、“何が伝わっていないのか”を可視化する仕組みが必要です。

KABETORI では、母語で入力するだけで AI が日本語の日報形式にリライト。原文・直訳・リライト文という三層データが同時に保存されることで、意思疎通と記録作成が一度に片づきます。つまり、翻訳はゴールではなく、対話を記録し、課題を抽出する入口なのです。

三層保存がもたらす“本音”の可視化

KABETORI に蓄積されるのは以下の3層データです。

-

母語の原文

-

機械的な直訳

-

丁寧な日本語に整えた日報文

週次・月次のダッシュボードでは、母語の語彙や言い回しに表れるストレス、ネガティブ感情、曖昧な理解などを AI が拾い上げます。業務理解度の偏りやコミュニケーション上のボトルネックなどもデータ化し、組織課題を見える化。直訳やリライト文を「正解」と決めつけず、母語表現そのものを分析資源として扱う――ここに日本語教育研究者・余氏の視点が強く反映されています。

文化の壁を乗り越える AI リライト――“書けない”を埋める担任の先生

従来の機械翻訳が単語の置き換えに留まるのに対し、KABETORI の AI は 文脈と職場文化を踏まえた“書き換え” に重きを置きます。

小学校で日記を書かせると、「算数いやだ」「もっと遊びたい」と頭では思っているのに、「つまらなかったです」としか書けない子がいますよね。KABETORI は、その“書けない”部分を補う担任の先生のような存在です。

たとえば、「こんなに働きたくない~給料が安い~」という母語混じりの訴えを、AI は「現在の給与体系についてご相談したいことがあります」という管理者が即座にアクションを起こせる課題文に整形します。

頭の中の感情(思っているけど言語化できない)を、現場が動ける情報へ変換する。 これこそが AI リライトの真価であり、言語能力だけに頼らず、本質的な課題抽出を可能にします。

新たな機能の追加

今回新たにデータから自動で企業の課題抽出を行う機能を追加しました。

企業によっては膨大な数の従業員の日報をすべて記憶することは難しく、どういったことが困難であったのかを効率的に把握するツールが必要とされます。

そこでKABETORIでは、日々の日報データ(原文・直訳・AI翻訳)を週次・月次のダッシュボードで母語の語彙や言い回しに表れるストレス、ネガティブ感情、曖昧な理解などを AI が拾い上げるだけではなく、企業としての課題、例えば現場の作業が非効率的であることやコミュニケーションが不足している部署などを分析。分析結果をレポートでまとめることが可能なため、一目で企業の課題を把握することができます。

課題を把握した後、KABETORIの使用を継続することで課題の詳細な情報を知り、従業員と円滑なコミュニケーションをとりながら解決へと向かわせていくことができます。

今後は課題の抽出だけではなく、その課題に対してどういった対応が望ましいかなど、企業ごとカスタマイズされた解決方法などが提案可能な機能を開発していきます。

翻訳精度より「誤解を残さない」設計へ

どれほど高度な AI でも誤訳リスクはゼロになりません。KABETORI はその前提を受け入れ、

-

三層表示による相互チェック

-

改ざん不可のログ保存

-

クリック式 4 段階評価で“書き漏れ”を防ぐ UI

といった仕組みで“翻訳の限界”をカバーします。万が一誤訳があっても、原文と直訳が残っているため原因を遡りやすく、現場の信頼を損なわない安全網になっています。

データ基盤の一元化が拓く次のステージ

KABETORI で生成された日報データは、同社のスキルマップサービス〈MICHISUJI(道筋)〉へリアルタイム連携されます。CSV 連携や二重入力の手間は不要で、“SaaS疲れ”を引き起こさない設計を徹底。

この統合基盤を活かし、余氏は 「現場言語 × AI」で自動生成するビジネス日本語教材 を構想中です。日報に現れた表現を抽出し、「次回はこのフレーズを使ってみよう」とプッシュ通知していく――そんな自律学習サイクルが動き始めています。

日本語教育の深い知見が、開発思想にどう結びついたか

余氏は韓国出身。小学生の頃に来日し日本語に強く惹かれ、帰国後も学び続けました。中学で日本語検定に挑戦し、高校では日本語学習が可能な学校へ進学。パソコン好きの “究めたい性分” が、日本語と出会うことで二つ目の対象になったのです。

大学では日本語そのものを探究し、修士課程では日本語教育学を専門的に学びました。博士課程では、「外国人児童・生徒・労働者が日本語をどう習得するのか」という社会的課題に照準を合わせ研究を進めます。同時に、現場の教師が IT に弱い現実を目の当たりにし、「教育の課題は自分でソフトウェアを作れば解決できる」と考え、大学院在学中に会社を設立。以降、日本語教育 × ソフトウェア開発 という異色のキャリアを歩み続けています。

アップカルとの出会い――“教育ベース”の開発哲学

博士号取得後、日本語教師同士のコミュニティ支援をしていた余氏は、アップカル設立前の杉山氏(現代表)と出会います。「教育をベースに開発を進める」という理念が一致し、アップカルに参画。教育畑出身のメンバーが多い同社では、ヒアリングの深さ、共感力、ユーザー体験への配慮がプロダクトの随所に息づいています。

開発過程では衝突や議論も多々ありました。たとえば日報にコメント返信機能を付けたいという要望に対し、「チャットを搭載すると社内コミュニケーションがアプリ側に閉じてしまう」「現場で直接対話することが本質」という視点から、機能追加を止める決断をしました。

“まず作って試し、対話し、ムダを削る” というサイクルの裏側には、「本当に役立つ機能か」「学習コストは下げられるか」「誤解は起きないか」という教育的視点が常にあります。

多文化共生の現場へ広がる可能性

KABETORI で培った多言語支援の仕組みは、工場や建設現場だけに留まりません。保育園の連絡帳、学校現場での保護者対応、自治体と住民の相談窓口など、あらゆる多文化共生フィールドへ波及できるポテンシャルを秘めています。

日報データから個別最適化された日本語教育コンテンツを自動生成し、現場で使える言い回しを即座に提案する――そんな教育の自動化も視野に入っています。これは、従来のビジネス日本語教育が抱えてきた「現場との乖離」を埋め、企業に特化した言語教育を可能にする挑戦です。

結び――「定着支援」を軸に未来を拓く

コミュニケーション改善は手段にすぎません。最終的な目標は、外国人就労者が職場に“定着”し、安心してキャリアを伸ばせる環境をつくることです。

-

母語で本音を吐き出す

-

AI が日本語へ変換して共有する

-

管理者が迅速に対応する

-

データが学習素材として還流する

この循環が回れば、企業は離職・失踪リスクを抑え、働き手は「居心地の良い日本」を実感できます。余氏はこう語ります。

「KABETORI は翻訳アプリではありません。多文化チームを“育成する”コミュニケーションプラットフォームです。母語も日本語も活きる場を設計し、そこから現場の課題を拾い上げる――それが、私たちが描く次世代の定着支援モデルなのです。」

翻訳はゴールではない。AI と日本語教育の融合で、日々の “声” を課題へと変え、未来の働き方を変えていく。KABETORI が示す挑戦は、すでに動き始めています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像