オンラインコミュニケーションにおけるビデオONとビデオOFFの影響を検証

― ビデオOFF会議は合意まで時間がかかり、意思決定の質も低下することが明らかに ―

一般社団法人オンラインコミュニケーション協会(東京都千代田区、代表理事:初谷 純)は

宍戸拓人(武蔵野大学 経営学部 経営学科 准教授)と共同で、

オンライン上のコミュニケーションにおけるビデオOFF(顔が映らない状態)が、

意見対立や、合意形成にかかる時間、および意思決定の質に影響を与えることを明らかにしました。

■実験背景

新型コロナウイルス(COVID19)の影響により、ビジネスや教育現場等のさまざまなシーンにおいて、

オンライン上(Zoom、MicrosoftTeams、CiscoWebexなどを使った)のコミュニケーションが増えてきています。

しかしビジネス現場においては、プライバシー保護やセキュリティ、通信負荷軽減の観点から、

ビデオをOFFにしてコミュニケーションを取るシーンも多く見受けられます。

対面での対話シーンであれば無意識的に視覚から得られていた情報

(表情や仕草といった非言語情報)が、ビデオOFFにすることで不足した際に及ぼす

コミュニケーション上の影響について考察しました。

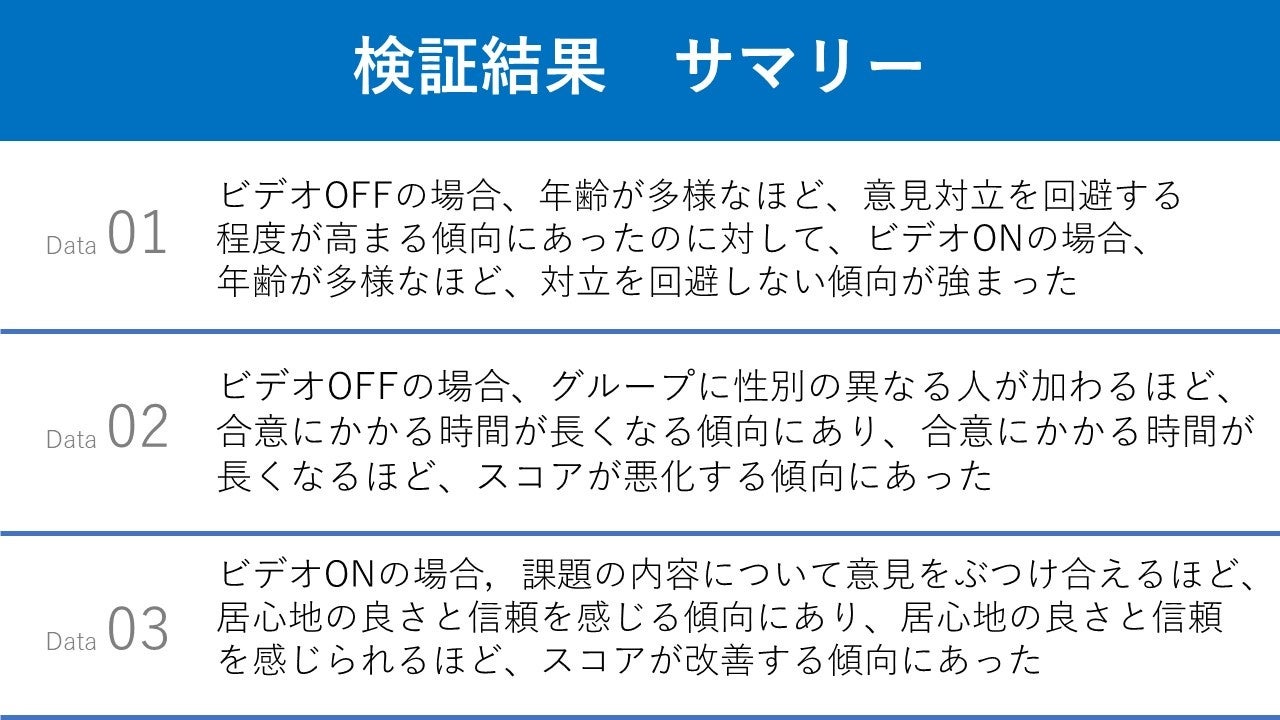

■結果サマリー

今回行った検証では、男女14グループ(46人)を対象に「ビデオON」「ビデオOFF」の2つのパターンで、

対話における意見対立や、合意形成にかかる時間、および意思決定の質について比較検証したところ、

「ビデオOFF」では、メンバーの多様性を原因とする意見対立を避けるようになり、

合意まで時間がかかり、結果として意思決定の質が悪化するという結論が得られました。

=================================

■セミナー開催のお知らせ■

本実験結果を発表する無料オンラインセミナーを開催します。

日本ではまだまだ調査データが少ないオンラインコミュニケーションに関する

貴重な情報が得られるチャンスです。

2022年12月2日(金)13:00~14:30

ビデオOFF会議が組織にもたらす危険性~即生産性が上がるオンラインコミュニケーション術~

<詳細・申込ページ>

https://kanki-pub.co.jp/edu/seminar/?p=1856

=================================

以下、実験の具体的内容についてご報告します。

■レポート全文は以下よりダウンロード可能です。

https://prtimes.jp/a/?f=d88367-20220909-9443862ad117812a164dc9fb1dfbbda0.pdf

【概要】

18~22歳の男女 14 グループ(46 人)を対象に、オンラインコミュニケーションツール上※1(Zoom)で、

「ビデオON」「ビデオOFF」の2パターンで、対話における意見対立や、合意形成にかかる時間、

および意思決定の質について比較検証。

「ビデオOFF」では、メンバーの多様性を原因とする意見対立を避けるようになり、

合意まで時間がかかる結果、意思決定の質が悪化するという結論が得られました。

さらに興味深いことに、ビデオOFFの場合、年齢が多様なほど、

意見対立を回避する程度が高まる傾向にあったのに対して、

ビデオONの場合、年齢が多様なほど、対立を回避しない傾向が強まることが分かりました。

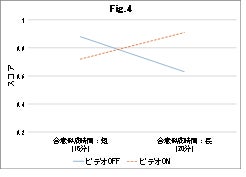

またビデオOFFの場合、グループに性別の異なる人が加わるほど、合意にかかる時間が長くなる傾向にあり、

合意にかかる時間が長くなるほど、スコアが悪化する傾向にあることも分かりました。

ビデオONの場合は、課題の内容について意見をぶつけ合えるほど、

居心地の良さと信頼を感じる傾向にあり、居心地の良さと信頼を感じられるほど、

スコアが改善する傾向にありました。

【実験・検証内容】

男女 14 グループ(46 人)を対象に、オンラインコミュニケーションツール上※1(Zoom)で、

「ビデオON」「ビデオOFF」の2パターンに分け、

対話によって回答を導くコンセンサスゲーム(宇宙船が壊れて月面に取り残された際に、

どのようなアイテムを選んで生き残るか考える)に取り組んでもらう実験を実施。

各グループで意見をまとめてもらい、模範解答との誤差でスコア※2をはかります。

(模範解答とのズレが少ないほどスコアが高い)

グループメンバー内のコミュニケーションスタイルの偏りによる誤差少なくするため

事前に判定した「外向タイプ」、「内向タイプ」のメンバーを均一に分けています。

分析においては、マルチレベル分析を行い、参加者の年齢や性別、グループの人数を統制しています。

■ビデオOFFイメージ

■ビデオONイメージ(※実際の実験ではぼかしは入っていません)

【発見事実の解釈とインプリケーション】

多くの研究を通して、異なる年齢や性別の人々が参加する多様性の高いグループでは、

お互いに異なる意見を持ちやすくなることが分かっています。

また、意見が衝突した際には、対立から逃げることなく、

全員が納得できるようなアイデアを協力して生み出すことが、最も効果的だと言われています。

しかし、実際に対立を協調的に解消することは難しく、繊細なやりとりを行うことが求められます。

そこでは、お互いの意見の内容のみを検討するだけでは不十分であり、相手が意見を述べている時の表情や、

こちらの意見を聞いている際の相手の仕草といった、

膨大な量の視覚的な非言語情報をヒントにする必要があります。

意識的・無意識的に獲得したそれらの情報を総動員することによってはじめて、

対立というセンシティブな経験を価値へと変えることができるのです。

しかし、ビデオがOFFになっていると、声のみを頼りに、

対立の解消というセンシティブなプロセスを進めなくてはならなくなってしまいます。

その結果、対立に真正面から向き合えずに、意思決定の質改善に

貢献しないことへと時間が浪費されてしまう可能性が高まります。

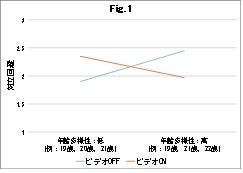

本調査でも、ビデオOFFの場合、年齢の多様性が高いグループでは

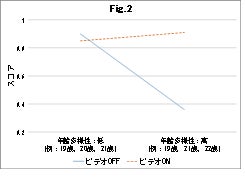

意見が実際に衝突してしまうことを回避する傾向が強まり〈Fig.1〉※3

グループでの意思決定結果のスコアが悪化してしまうことが

確認されました〈Fig.2〉

そこで費やされた時間は議論を洗練させる方向に使われてはおらず、むしろ意思決定のスコアを悪化させてしまいます〈Fig.4〉

それに対して、ビデオをONにすることは、意見の対立を好ましい経験とする可能性を高めてくれます。

視覚的な非言語情報のやりとりを通して、お互いに忖度することなく

自分の意見を主張できるオープンな場を創り出すことができた場合、

そこに居心地の良さを感じ、同じグループの他の人々に対して信頼を感じることができるようになります。

本調査でも、ビデオONの場合、年齢の多様性が高いグループでは、

意見の衝突を回避する傾向が弱まり(すなわち、衝突に向き合う傾向が強まり)〈Fig.1〉

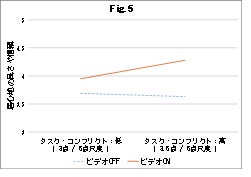

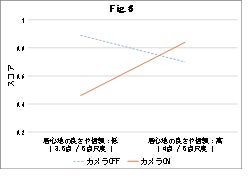

タスク・コンフリクト(タスクに関する意見対立)を居心地の良さや信頼へと結び付けることができ〈Fig.5〉

居心地の良さや信頼の高さをスコア改善へと繋げられることが確認されました〈Fig.6〉

人の多様性から生まれる意見対立は創造性やイノベーションの源泉になると言われています。

「多様性→意見対立→創造性」というプロセスを効果的に進める上では、

視覚によって得られる非言語情報を総動員することが求められます。

これが、イノベーションを追求する組織において、プライバシー等の面でコストや

リスクがあるのにもかかわらず、ビデオをONにすることが持つ価値となります。

逆に言えば、多様性や意見対立を軽視、さらには邪魔なものと見なすような組織であれば、

必ずしもビデオをONにする必要はなく、ビデオOFFでも大きな問題は生じません。

したがって、もしビデオをOFFにしても会議の運営や進行に支障が生じていないならば、

その会社で行われている会議は、創造性の発揮を目的としたものではなく、

全員参加が必須だから参加しているだけの形骸化した「会議」となっている可能性があります。

日本企業が抱えている問題の一つは、ここにあるのかもしれません。

【発見事実の詳細】

(1)年齢多様性の効果

ビデオOFFのグループでは、グループ内の年齢が多様なほど、

意見の対立を回避する傾向が強まる(B =1.036, p <.01)のに対して

ビデオONのグループでは、対立回避の傾向が弱まる(B =-.852, p <.01)ことが

明らかになりました(交互作用項:B =-1.888, p <.001)

また、ビデオOFFのグループでは、グループ内の年齢多様性が高いほど、

スコアが悪化する(B =-1.032, p <.01)ことが明らかになりました(交互作用項:B =1.166, p <.001)

― 年齢多様性:グループ内の年齢の標準偏差。

― 対立回避:意見が対立しないように配慮する程度。

De Dreu et al. (2001) を参考に質問項目作成(3項目,α =.672)5点尺度。

― スコア:グループの意思決定と模範解答との間の順位相関係数。

(2)性別多様性の効果

ビデオOFFのグループでは、グループ内の性別多様性が高いほど、合意形成までの時間が長くなる(B =30.274, p <.001)ことが明らかになりました(交互作用項:B =-36.018, p <.001)

また、ビデオOFFのグループでは、合意形成までの時間が長くなるほどスコアが悪化する(B =-.05, p<.05)

ことが明らかになりました(交互作用項:B =.087, p <.01)

― 性別多様性:Blauの多様性指標。同じ性別の人だけで構成されているグループに

異なる性別の人が加わることで高まり、異なる性別の人の割合に偏りがある場合よりも

偏りがなく同数である場合に高まる指標。

― 時間:グループ全体で合意形成するまでにかかった時間。

― スコア:グループの意思決定と模範解答との間の順位相関係数。

(3)タスク・コンフリクトの効果

ビデオONのグループではタスク・コンフリクトが生じるほど、

居心地の良さや信頼を感じる程度が高まる(B =.645, p <.05)ことが明らかになりました。

(交互作用項:B =.764, p <.05)

また、ビデオONのグループでは、居心地の良さや信頼を感じるほど、

スコアが改善する(B =.796, p <.05)ことが明らかになりました(交互作用項:B =1.172, p <.001)

― タスク・コンフリクト:タスクに関する意見の対立が生じている程度。

Jehn & Mannix (2001) を参考に質問項目作成(3項目,α =.729)5点尺度。

― 居心地の良さや信頼:グループに対して居心地の良さや信頼を感じている程度。

Liu et al. (2010) を参考に質問項目作成(4項目,α =.814)5点尺度。

― スコア:グループの意思決定と模範解答との間の順位相関係数。

<参考文献>

De Dreu, C. K., Evers, A., Beersma, B., Kluwer, E. S., & Nauta, A. (2001). A theory‐based measure of conflict management strategies in the workplace. Journal of Organizational Behavior, 22(6), 645-668.

Jehn, K. A., & Mannix, E. A. (2001). The dynamic nature of conflict: A longitudinal study of intragroup conflict and group performance. Academy of Management Journal, 44(2), 238-251.

Liu, L. A., Chua, C. H., & Stahl, G. K. (2010). Quality of communication experience: Definition, measurement, and implications for intercultural negotiations. Journal of Applied Psychology, 95(3), 469-487.

--------------------------------------------------------------------------------------------

※1【オンラインコミュニケーションツール】

インターネットを利用してオンライン上でコミュニケーションをとることを指します。

広義には音声通話、チャット、電子メール等も含まれるが、本文中では音声、ビデオを同時に接続可能な

オンライン会議システムを指します。

・Zoomは、Zoom Video Communications,Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・MicrosoftTeamsは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・Cisco Webexは、Cisco Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・本文中には™および®マークは明記していません。

※2【スコア】グループでの意思決定(グループ内対話して出した答え)と模範解答との間の相関係数。

模範解答とのズレが少ないほどスコアが高い。

※3【グラフの見方】実線は有意な結果になったものを意味し

点線は有意な結果が得られなかったものを意味します。

また、回帰モデルの計算の関係上、グラフ上ではスコアが1を超えることがあります。

-------------------------------------------------------------------------------------------

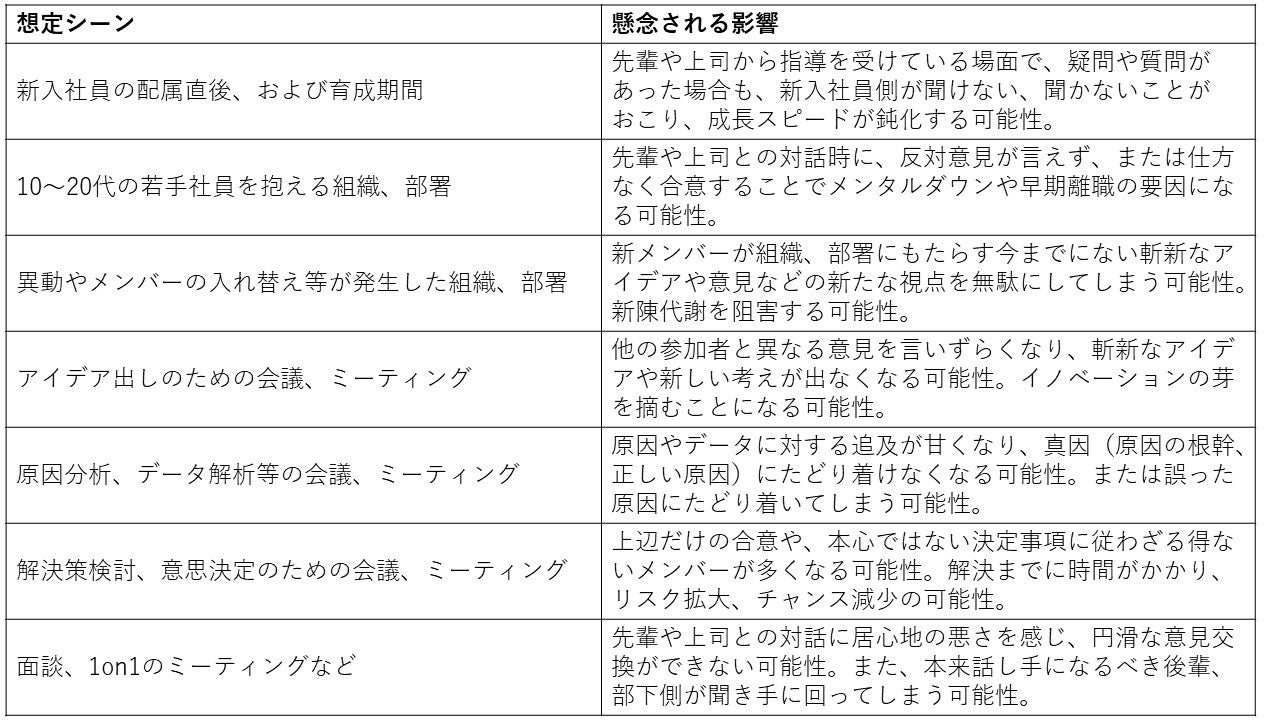

【研究結果を踏まえたビデオOFFによるオンラインコミュニケーションの懸念点】

ビデオをOFFにして対話することが意見対立、合意形成にかかる時間、

意思決定の質に影響を与えることが明らかになったことから

以下の想定シーンにおいてビデオOFFでコミュニケーションをとった際に懸念される影響を考察しました。

■一般社団法人オンラインコミュニケーション協会代表理事、初谷からのコメント

対話ができるという意味で革新的なテクノロジーです。

それにも関わらずビデオOFFで会議やミーティングをするということは、

フルフェイスヘルメットを被って会議をしているのと同じ状況とも言えます。

もし、対話している相手がフルフェイスヘルメットを被っていたらあなたはどう感じますか。

多くの方が、相手の表情が読めないことで生じる恐怖心や不安感をいだくと思います。

それと同じような状況が、日常の会議やミーティングの場面で起こっていると思うと、

コミュニケーション上のネガティブな影響が小さくないとお気づきいただけるのではないでしょうか。

一方通行の情報共有だけの会議等なら、ビデオOFFでもそれほど影響はありませんが、

研究結果が示す通り、アイデアを出す、合意形成を図る、意思決定をする、といった場面では

より影響が大きくなります。

誤解を恐れずに極端な言い方をすれば、『ビデオOFFで会議をすることが当たり前の組織は、

多様性がもたらすメリットを受けず、波風立てず、ほぼ決まった結論について、

話し合っているフリをしていることが常態化している』ということです。

このような組織が今後激動のビジネス環境の中で成長していくことは難しいでしょう。

しかしながらは実際のビジネスの現場では、現状ビデオOFFが主流であることも理解をしています。

この調査結果をご覧いただいているみなさんの中に、ビデオOFF派の人がいらっしゃっても否定はしませんし

何が何でもビデオをONにすべきだと主張する気もありません。

組織によっては急に「ビデオをつけなさい」と指示をするのは「ハラスメントだ」と言われかねません。

当協会がクライアント企業様からビデオONの社内文化を作りたいという依頼を受けた際は、

ファシリテーション術や、画面越しのコミュニケーション術のレクチャーと併せて、

従業員のみなさんに「ビデオOFFだとせっかくのテクノロジーの恩恵を無駄にしていますよ」といった形で

お伝えするようにしています。

まずはビデオOFFにすることで、コミュニケーション上ネガティブな影響が

起こる可能性があるということを、多くの人が共通認識としてもっていただき、

状況に合わせてビデオのON・OFFを使い分けていただけることを期待しております。

そして、今後もテクノロジー発展の恩恵を、より多くの人が享受できることを願っております。

■レポート全文は以下よりダウンロード可能です。

https://prtimes.jp/a/?f=d88367-20220909-9443862ad117812a164dc9fb1dfbbda0.pdf

■一般社団法人オンラインコミュニケーション協会の取組み

推進しようとする法人、企業、公共団体向けに、画面越しでのコミュニケーションを

円滑に進められるよう、下記の学習コンテンツを提供しております。

・オンライン会議ファシリテーション術研修

・画面越しのコミュニケーション術研修

・スマートテレワーク術研修

・オンラインマナー研修 その他多数

講座詳細→ https://onlinecommunication.jp/training/

これまでに263件を超える法人企業、公共団体向けのオンラインツール活用の支援実績から導き出された、

生産性の高いオンライン会議の進め方、画面越しのコミュニケーションにおけるテクニックなど、

ビジネスを加速させるための学びを提供いたします。

<オンラインコミュニケーションに関する研修、コンサルティング等の問合わせ先>

https://onlinecommunication.jp/contact/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像