若年発症糖尿病に全国規模の遺伝子解析を実施

-約3割に治療の選択に役立つ遺伝子の変化を同定-

日本糖尿病学会「単一遺伝子異常による糖尿病の成因・診断・治療に関する調査研究委員会」は、全国規模の遺伝子解析研究を実施しました。その結果、若い年齢で糖尿病と診断され、肥満がなく、自己免疫異常による1型糖尿病でもない患者のおよそ3割が、生まれつきの一つの遺伝子の変化による糖尿病(単一遺伝子糖尿病)であることが分かりました。さらに、単一遺伝子糖尿病の大部分では、原因が分かることによって最適な治療方針の決定につながりうることが示されました。

本研究成果は、若くして発症しながら肥満や自己免疫異常がないタイプの糖尿病について、幅広く遺伝子解析を行うことの重要性を示すものであり、日本の糖尿病診療をより充実させる貴重な知見となります。

本研究は、国際学術誌「The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism」(2025年8月25日付)に掲載されました。

背景

糖尿病は大部分が1型糖尿病と2型糖尿病に分類されます。1型糖尿病は、自己免疫異常によって膵臓のインスリン[1]を分泌する細胞(膵β細胞)が機能しなくなり、多くは子どもや若い世代で発症します。2型糖尿病は中年以降に多くみられるタイプで、肥満と密接な関係があります。これらはいずれも、多くの遺伝的背景と生活習慣などの環境要因が重なって発症する多因子疾患[2]です。

一方で、自己免疫異常もなく肥満もないのに、若くして糖尿病になる人もいます。その中には、生まれつきの一つの遺伝子の変化(バリアント[3])が強い原因となる特別なタイプがあり、これを単一遺伝子糖尿病と呼びます。代表例には若年発症成人型糖尿病(MODY)[4]、新生児糖尿病、ウォルフラム症候群などがあります。

単一遺伝子糖尿病は、原因となる遺伝子の種類によって治療法が大きく異なります。例えば、膵β細胞において血糖値センサーとして働くGCK遺伝子に変化がある場合、妊娠期を除いて薬を使わずに経過観察できることが多いです。一方、HNF1A、HNF4A、HNF1B、ABCC8、KCNJ11といった遺伝子に変化がある場合、スルホニル尿素薬という飲み薬が有効であることが多く、インスリン注射から切り替えられる場合もあります。このように、糖尿病の原因となる遺伝子の変化が明らかとなることは、治療方針や将来の見通し、生活の質に直結するため、早期診断が重要です。

しかし日本では、どの患者に遺伝子解析を行うかを判断するための統一されたスクリーニング基準がなく、遺伝子解析を受けられる機会も限られているため、単一遺伝子糖尿病の実態は十分に把握されていません。その結果、多くの患者が診断に至っていない可能性が指摘されていました。

このような背景から、日本糖尿病学会(JDS)は「単一遺伝子異常による糖尿病の成因や診断、治療に関する調査研究委員会」(委員長:稲垣暢也、中央事務局:京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学)を設置しました。そして2019年以降、日本糖尿病学会の会員と協力し、単一遺伝子糖尿病が疑われる症例に対して遺伝子解析を行う全国規模の研究を進めてきました。

研究手法と成果

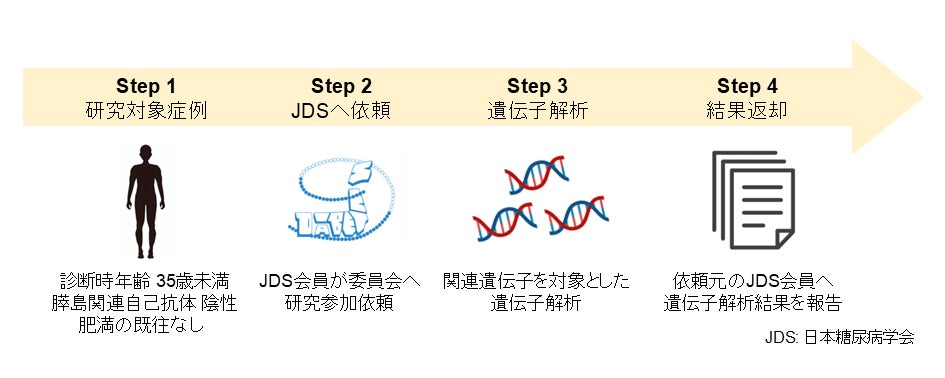

研究の流れは、図1に示す通りです。

対象

本研究では、35歳未満で糖尿病と診断された人のうち、自己免疫異常による糖尿病ではなく(膵島関連自己抗体[5]が陰性)、肥満の既往がない患者と血縁者を主な対象としました。全国の日本糖尿病学会会員から症例の紹介を受け、家族歴の有無にかかわらず幅広く参加いただきました。

方法

参加者から血液を採取し、そこから取り出したDNAを用いて、単一遺伝子糖尿病に関わることが知られている11種類の遺伝子(ABCC8、GCK、HNF1A、HNF1B、HNF4A、INS、INSR、KCNJ11、NEUROD1、PDX1、WFS1)のエクソン領域とその境界部位[6]を対象に解析しました。糖尿病と診断された年齢、治療歴、血糖値などの臨床データも収集しました。

主な結果

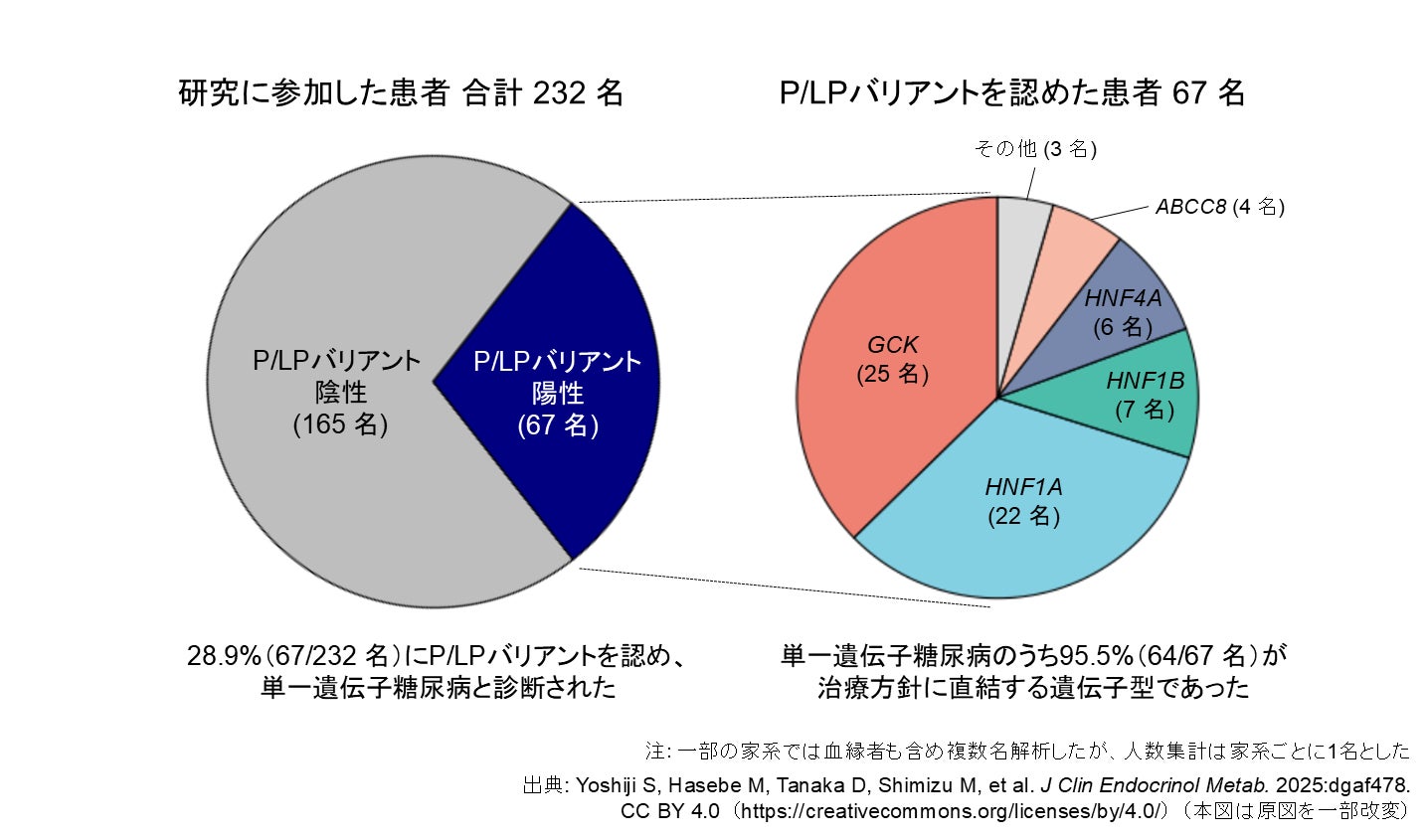

2019年から2024年にかけて、全国から紹介された232名の方を対象に遺伝子解析を行いました(一部の家系では血縁者を含め複数名を解析しましたが、人数の集計は家系ごとに1名のみとしています)。そのうち67名(28.9%)で、病気の原因となる、またはその可能性が高い遺伝子の変化(Pathogenic/Likely Pathogenic [P/LP] バリアント[7])が確認されました。さらに、この67名のうち64名(95.5%)は、これまでの研究で治療薬の選択や治療方針の変更につながることが知られている遺伝子(GCK、HNF1A、HNF4A、HNF1B、ABCC8のいずれか)にP/LPバリアントを有していました。

これら解析結果の概要は、図2に示す通りです。

また、本研究から以下の知見も得られました:

-

同じ遺伝子にP/LPバリアントを持つ患者でも、臨床的な特徴には多様性がみられました。

-

P/LPバリアントを認めなかった患者は、P/LPバリアントを認めた患者と比較して、診断年齢、血糖値が高く、体格もやや大きい傾向を示しましたが、これらの指標だけで両者を明確に区別することは困難でした。

-

古くから使われてきた、単一遺伝子糖尿病のスクリーニング基準(25歳未満で診断、かつ家系3世代以上家族歴)に当てはまったのはP/LPバリアントを持つ患者の6割程度にとどまり、この基準だけでは多くの単一遺伝子糖尿病の患者を見逃す可能性が示唆されました。

まとめ

今回の全国規模の調査により、若くして発症し、肥満がなく、自己免疫異常による糖尿病でもない患者のおよそ3割が、生まれつきの一つの遺伝子の変化が大きく影響していることが明らかになりました。さらに、こうした患者の大部分は、原因を明らかにすることで薬の必要性や種類を適切に判断でき、インスリン注射を続けるかどうかといった治療方針の選択に直結することも示されました。

また、単一遺伝子糖尿病の特徴(診断年齢・血糖値・家族歴など)にはばらつきがあり、かつ従来のスクリーニング基準だけでは十分に見つけ出せないことも分かりました。

これら成果は、単一遺伝子糖尿病が疑われる患者に幅広く遺伝子解析を提供することの重要性を示しています。

今後の展望・期待

本研究は、多くの患者とご家族の方々、そして参加施設の医療スタッフのご協力により実現しました。

今回の成果は、日本における単一遺伝子糖尿病の診療を前進させる重要な一歩と考えています。

これまでの知見をふまえ、本委員会では、遺伝子解析をより広く提供できる体制づくりや、新たな原因遺伝子の探索を進め、臨床現場でより多くの患者が正しい診断と適切な治療に結びつくよう、引き続き取り組んでまいります。

補足説明

[1] インスリン

膵臓のβ細胞から分泌されるホルモン。血液中のブドウ糖(グルコース)を細胞に取り込み、血糖値を一定に保つ働きをする。

[2] 多因子疾患

一つの原因ではなく、ゲノム(体をつくる設計図)のDNA配列にみられるごく小さな違いが多数重なって作用し、さらに生活習慣をはじめとした環境要因が加わって発症する病気。大部分の糖尿病、高血圧症、心筋梗塞などが代表的。

[3] バリアント

遺伝子を構成するDNA配列に生じる変化のこと。たとえば、DNAをつくる4種類の塩基(A・T・G・C)の一つが別の塩基に置き換わったり、欠けたり、余分に加わったりするような違いを指す。人によって誰もが持つ自然な違いから、病気の発症に強く影響するものまで含まれる。

[4] 若年発症成人型糖尿病(MODY)

単一遺伝子糖尿病の代表的なタイプの一つで、特定の遺伝子の変化によって発症する。10代から若い成人で発症することが多い。原因となる遺伝子によって治療方針が大きく異なり、例えば薬物治療が不要な場合や、特定の飲み薬が有効な場合がある。

[5] 膵島関連自己抗体

1型糖尿病の診断に使われる血液中のマーカー。免疫の異常によって膵島(膵臓の中にある内分泌腺)のβ細胞に対する自己免疫反応が起こる病態で検出される抗体で、陽性であれば1型糖尿病が疑われる。

[6] エクソン領域とその境界部位

遺伝子のDNA配列の中で、体の働きに必要なたんぱく質をつくる情報が書かれた部分を「エクソン」と呼ぶ。エクソンの両端(境界部位)は情報を正しくつなぐ役割を持ち、この部分に異常があると病気に直結しやすい。そのため、遺伝子解析ではエクソンとその両端を重点的に調べることが多い。

[7] Pathogenic/Likely Pathogenic (P/LP) バリアント

数あるバリアントのうち、臨床遺伝学の国際的な判定基準に基づき「病気の原因になる(Pathogenic)」、または「病気の原因になる可能性が高い(Likely Pathogenic)」と評価された遺伝子変化を指す。本研究では、このP/LPバリアントを持つかどうかが解析の主要な対象となった。

共同研究グループ

日本糖尿病学会

「単一遺伝子異常による糖尿病の成因・診断・治療に関する調査研究委員会」

事務局 長谷部 雅士 (ハセべ・マサシ)

事務局 相馬 佑紀 (ソウマ・ユキ)

委員 吉治 智志 (ヨシジ・サトシ)

委員 田中 大祐 (タナカ・ダイスケ)

委員 濱崎暁洋 (ハマサキ・アキヒロ)

委員 田部勝也 (タナベ・カツヤ)

委員 谷澤 幸生 (タニザワ・ユキオ)

委員 古田 浩人 (フルタ・ヒロト)

委員 堀川 幸男 (ホリカワ・ユキオ)

委員 森 潤 (モリ・ジュン)

委員 山内 敏正 (ヤマウチ・トシマサ)

委員 依藤 亨 (ヨリフジ・トオル)

委員 岩﨑 直子 (イワサキ・ナオコ)

委員 矢部 大介 (ヤベ・ダイスケ)

委員長 稲垣 暢也 (イナガキ・ノブヤ)

京都大学大学院医学研究科附属ゲノム医学センター 疾患ゲノム疫学

研究員 清水正和 (シミズ・マサカズ)

助教 川口 喬久 (カワグチ・タカヒサ)

講師 山口 泉 (ヤマグチ・イズミ)

教授 松田 文彦 (マツダ・フミヒコ)

原論文情報

Satoshi Yoshiji*, Masashi Hasebe*, Daisuke Tanaka*, Masakazu Shimizu*, Yuki Soma,

Takahisa Kawaguchi, Izumi Yamaguchi, Akihiro Hamasaki, Katsuya Tanabe, Yukio Tanizawa, Hiroto Furuta, Yukio Horikawa, Jun Mori, Toshimasa Yamauchi, Tohru Yorifuji, Naoko Iwasaki, Daisuke Yabe, Fumihiko Matsuda, Nobuya Inagaki#.

*共同筆頭著者(co-first author), #責任著者(corresponding author)

“Genetic and Clinical Characteristics of Monogenic Diabetes in Japan: A Nationwide Study by the Japan Diabetes Society.”

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, https://doi.org/10.1210/clinem/dgaf478

発表者

日本糖尿病学会

「単一遺伝子異常による糖尿病の成因・診断・治療に関する調査研究委員会」

事務局 長谷部 雅士 (ハセべ・マサシ)

(京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学 大学院生)

委員 吉治 智志 (ヨシジ・サトシ)

(McGill University, Department of Human Genetics, Assistant Professor)

委員 田中 大祐 (タナカ・ダイスケ)

(滋賀県立総合病院 糖尿病・内分泌内科 科長)

委員長 稲垣 暢也 (イナガキ・ノブヤ)

(京都大学 名誉教授 / 公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 理事長)

本発表資料のお問合せ先

〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54

京都大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・栄養内科学

単一遺伝子異常による糖尿病の成因、診断、治療に関する調査研究委員会 事務局

<monogenicdm@kuhp.kyoto-u.ac.jp>

すべての画像