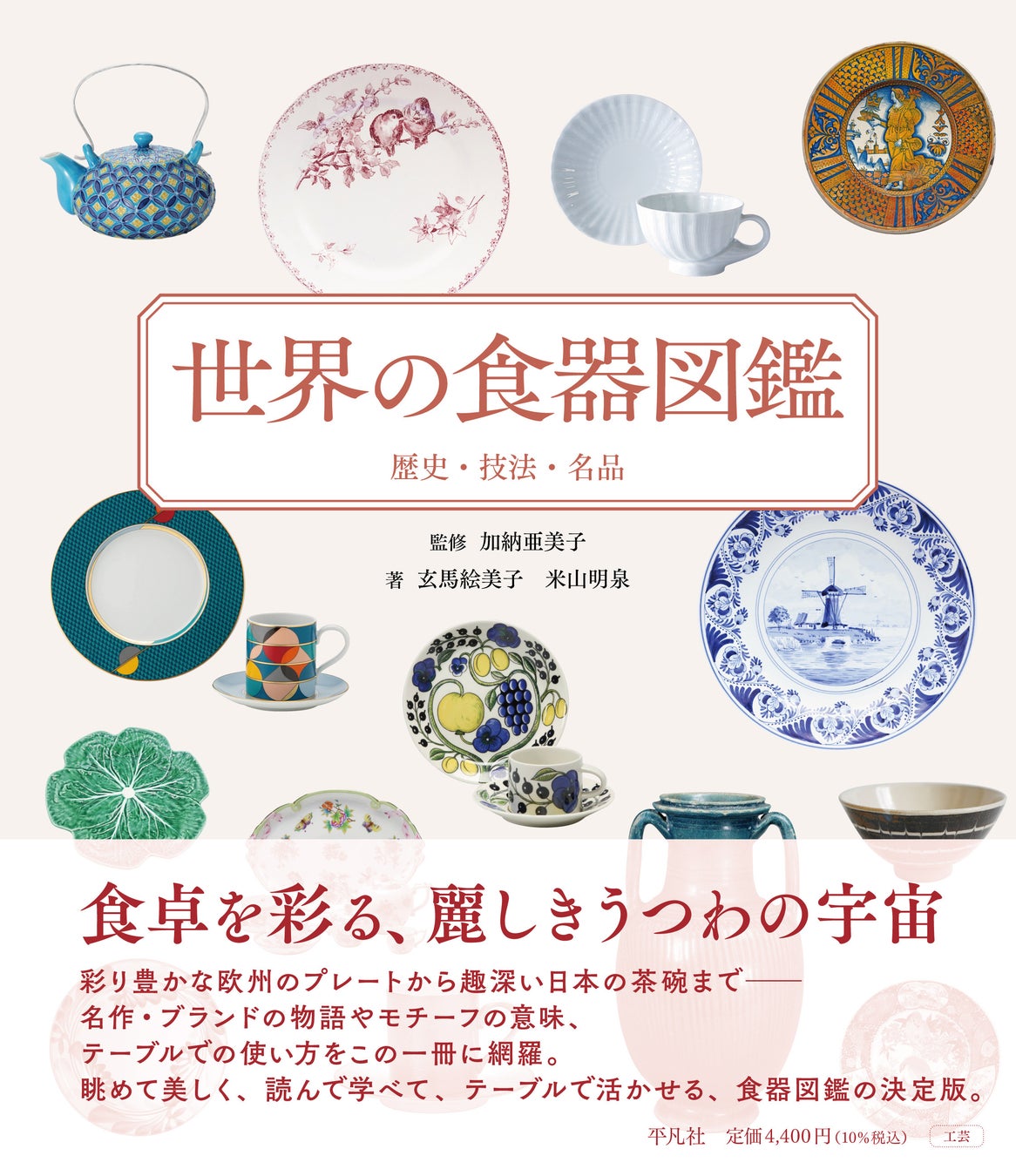

『世界の食器図鑑 歴史・技法・名品』刊行

食器の基礎から名品の背景までを一冊に。和洋の名作を写真で比較し、歴史や技法、ジャンルをやさしく解説する、ビジュアル図鑑

株式会社アリベ(所在地:滋賀県近江八幡市、代表取締役:加納亜美子)は、2025年9月24日(水)、陶磁史研究家、加納亜美子が監修、加納の実姉、玄馬絵美子が共著者として、『世界の食器図鑑 歴史・技法・名品』を平凡社から刊行、全国の書店で販売を開始しました。

本書の最大の特徴は、これまでの食器の本では別々に紹介されてきた「洋食器」と「和食器」を同時に掲載し、その違いを比較対照しながら紹介していることです。

従来刊行されてきた、和食器、茶陶、洋食器、アンティークや骨董など、それぞれに限定された分野の本は、分野ごとの専門性や質が高い半面、全体が繋がらない場合が時としてあります。

たとえば、洋食器では「トランスファー(ウエア)」、和食器の骨董では「印判手」、博物館のキャプションに記載されることのある「プリントウエア」は、すべて同じ「銅版転写」という技法を意味していますが、「これらがすべて同じ技法の名称である」と記載した本はかつてありませんでした。そのため、陶磁器入門者にとっては、それぞれを別のものとして名称を覚えたり、横断的な食器のつながりがもてずに混乱しやすい原因となってます。そういった新旧東西の全体像を一貫した目線で書かれ、痒い所に手が届く解説がしてある食器の本は、きっと読者にもわかりやすいはず。そういった思いで、すべての食器のエッセンスを盛り込んだのが『世界の食器図鑑』です。

-

本書刊行の特徴

食器はどこを見たらいい?鑑賞ポイントや他との違いを徹底分析!

百貨店の食器コーナーや、旅行先での陶産地、そして美術館にずらりと並んだ美しい食器を眺めて、食器はどこを見て選んだらいいか、どこが鑑賞のポイントなのか、よくわからないままに自分の勘だけを頼りにしていませんか?

食器ユーザーから一番よく質問されるのが、「この食器の何がポイントかわかりにくい」「各ブランドの特徴の違いがわかりにくい」「陶産地のやきものの違いがわかりにくい」という、業界の人々にとっては自明のこととして素通りしていた初心者ならではの素朴な疑問です。

そこで、本書では各ブランドの強みや特徴、他との違いなどを、どの食器本よりもわかりやすく解説してある点が特徴です。これは、世界の食器の歴史や日本のやきもの史も同様で、歴史の転換期となった重要なポイントをおさえてあり、これ一冊で洋食器、和食器の歴史のあらましがビジュアルを見ながら総覧することができます。食器のキャプションでは、見どころや鑑賞ポイントも簡潔に解説しているため、購入や美術鑑賞の助けにもなります。

本書のもうひとつの特徴は、食器のデザインに用いられる「パターン/文様」をくわしく解説してある点です。これは従来の食器本にはなかった新しい視点です。食器のデザインは基本的にパターンや文様をもとに描かれます。これらの意匠は、実は西洋でも東洋でも「古代オリエント」から何千年にもわたって使われ続けていたものが少なくありません。

たとえば、日本柄でおなじみの「青海波」も、もとは古代オリエントの鱗文様が発祥であり、それがシルクロードをわたって中国から日本にやってくるさいに波の文様としてとらえられた歴史的経緯があります。一方の中国や西洋では、古代オリエントからそのまま鱗の文様として「スケール(鱗)・パターン」となりました。命のバトンリレーのように何千年もの間、代々の陶工たちから受け継がれた、美しい文様のドラマを、東西の食器を同時にビジュアルで堪能することができます。

図鑑としてのわかりやすさを追求し、豊富な写真と簡潔な解説、見やすいデザインやレイアウトにも細かくこだわって作りあげています。世界の食器ブランドや、日本各地の陶産地も数多く紹介。陶磁器の原料や製造方法、文様やデザインなどといった基礎知識、料理との相性や集め方、お手入れ方法、業界のリアルがわかるコラムまで、幅広い知識をこの1冊におさめた、まさに「食器のすべてがわかる」本です。

-

監修者・著者の紹介と本書刊行の背景

時が止まったままの食器業界の情報を、アップデート

監修者である加納亜美子は、近年低迷する陶磁器業界を盛り上げるべく、株式会社アリベを創業。学芸員資格を取得し、現在は陶磁器業界団体や食器商社の企画立案やコンサルティングを行い、メディア出演や出版企画などで幅広く活動しています。編集協力を行った平凡社のビジュアル図鑑『ガラス図鑑』が好評を得ると、ビジュアル図鑑シリーズの第二弾として、専門分野である食器分野を最新情報にアップデートするべく本書の出版に取り組みました。

昨年は請け負った事業の一環として、全国の陶産地を約50か所訪問。そこで見えてきたものは、陶産地の現状は令和時代になって確実に変化しているのに対し、食器分野の書籍やメディアの情報は、ともすれば時が止まったままになっていること。先人たちが築き上げてきた伝統を継承しつつも、時代に合わせて変えていかなければならない葛藤と新たな試みの様子を、美しいビジュアルや要点をおさえた解説で直感的に伝わるようにしました。

今回の書籍刊行により、「食器が好き」「もっと知りたい」層に新たな魅力の発信や、まだ知られてなかった知識を広くシェアすることで、結果的に低迷の続く食器業界全体がさらに盛り上がるきっかけとなることを望み、執筆しました。

本書の構成・概要

これ1冊で、東西新旧の食器のすべてがわかる!

本書は、以下の通りの構成となっています。

1章 食器の基礎知識

洋食器、和食器の理解に必要な基礎知識を網羅しています。洋食器、和食器の役割の違い、形状の名称の違いなど、洋食器、和食器を共に掲載している本書ならではの比較解説も見どころです。

2章 食器の歴史

先史時代から古代、中世、近代から現代へ。食器の歴史の流れを紐解きます。世界史と絡めながら、食器の進化のダイナミズムを簡潔にわかりやすく解説しています。

3章 世界の食器

世界各国の食器ブランド42社を、豊富な食器写真と共に解説しています。高級食器を取り扱う世界的な名窯から、ポーリッシュポタリーや北欧デザインの愛らしい食器、オリエンタルなタイの食器まで、知られざる食器ブランドも余すところなく紹介。

4章 日本の食器

日本は世界有数のやきもの大国。その変遷も、種類も、他国にはないユニークな特徴があります。茶陶、上手物、民藝の3種類の違い、日本のやきもの史を解説しながら、日本各地の陶産地で生まれた新旧のやきものを、最新情報を踏まえながら解説しています。

5章 モチーフで楽しむ食器デザイン

食器は、基本的に「モチーフ/文様」を用いてデザインされています。実はそれらのモチーフの多くは、古代オリエントが発祥であり、東西に伝播しました。モチーフの名前や意味を知ることで、食器に広がる目から鱗の世界観が味わえます。

6章 食器の楽しみ方

洋食器、和食器、それぞれのルールや価値観の違い、料理との組み合わせ方を和洋の食器で比較しながら解説しています。購入のポイント、お手入れや収納法など、プロ目線ならではのコツも紹介。

発売日:2025年9月24日(水)

価格:4,400円(本体4,000円+税10%)

出版社:平凡社

全国の書店、ネット書店などでご購⼊いただけます

・平凡社: https://www.heibonsha.co.jp/book/b666465.html

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4582247407

プロフィール

監修者

加納亜美⼦(かのう あみこ)

陶磁史研究家。株式会社アリベ代表取締役。共著に『あたらしい洋食器の教科書』(翔泳社)など、編集協力に『ガラス図鑑』(平凡社)、『歴史とともに楽しむ 日本の美しい色』(河出書房新社)などがある。

著者

⽞⾺絵美⼦(げんば えみこ)

株式会社アリベ取締役。加納の実姉。

評論家。薬剤師として働くかたわら、美術工芸品、音楽、文学などの芸術全般の評論を行う。共著に『あたらしい洋食器の教科書』(翔泳社)、『ガラス図鑑』(平凡社)、『論理的音楽鑑賞』(ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス)など。

米山明泉(よねやま あずみ)

テーブルウェアの貿易商社にて仕入れや企画などを経験。現在は陶磁器を中心に書籍や記事の執筆を手がける。本書では第3章を執筆、第1章と第6章を共同執筆。共著に『ガラス図鑑』(平凡社)。

【公式サイト】

株式会社アリベ 公式サイト

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名:株式会社アリベ

広報担当:加納亜美子

TEL:050-3733-9395 Email: info@aribe.co.jp

すべての画像