【万博開催報告】“伝統と未来をつなぐ共創”が結実 『伝統文化未来共創プロジェクト』来場者9万人・参加国15カ国・47都道府県を記録

伝統と革新が交わる7日間――「THE FUTURE in TRADITION」を掲げ、世代・地域・国境を超えた共創が実現

2025年6月3日(火)から6月8日(日)までの6日間、「伝統文化未来共創Project」は、大阪・関西万博(EXPO 2025)の会場にて、日本の伝統文化と未来をつなぐ共創型の文化プログラムを実施しました。

「THE FUTURE in TRADITION(伝統の中にある未来)」を掲げた本催事には、全国47都道府県と世界15カ国から延べ1,700名が参加し、来場者数は延べ90,000人を記録。1,000名を超える着物姿の来場者が会場を彩り、世代や国境を超えた文化交流の場が創出されました。

神事や能楽、舞楽、巫女舞などの伝統芸能から、工芸・衣装・食・SDGsを切り口とした展示や体験まで、日本文化の本質と多様性を体感できるプログラムが展開され、“過去”を受け継ぎ“未来”をともに創る、新しい文化共創の姿が浮かび上がりました。

■開催概要

開催期間:2025年6月3日(火)〜6月8日(日)

開催場所:大阪・関西万博(EXPO 2025)会場内

主催:日本経済新聞社(大阪・関西万博メディア協力催事)

共催:伝統文化未来共創Project運営本部

後援:日本商工会議所/日本商工会議所青年部/公益社団法人日本青年会議所/大阪府/大阪市/特定非営利活動法人きものを世界遺産にするための全国会議/一般財団法人民族衣裳文化普及協会/一般社団法人 MissSAKE /一般社団法人 HAPPY WOMAN /一般社団法人日本きもの連盟/一般社団法人 国際婚礼文化協会/大島紬美術館株式会社/ Mrs&Mr of the Year /全日本刀匠会/樹徳高等学校/桐生第一高等学校/弓馬術礼法小笠原教場/大阪府商工会議所青年部連合会/公益社団法人全国社寺等屋根工事技術保存会

共創パートナー:金剛組/NTTデータ ヘルスケア共創ラボ/Meta Heroes/ircam(フランス国立音響音楽研究所)など国内外の企業・団体が参画

■ 主なプログラム・企画

令和今昔四季物語絵巻:能楽・舞楽・巫女舞・古典舞踊などを通じた伝統芸能の披露

KIMONO PROJECT:七五三・成人式・婚礼など人生儀礼を表現するステージや着物体験・着付けイベントを実施

「高砂を謡おう」 PROJECT:能楽の名曲「高砂」を一流の能楽師と共に謡い、日本の言の葉の美しさと祈りの心を体験する参加型プログラム

大黒柱プロジェクト:「地域の木で未来を支える」を合言葉に、47都道府県それぞれの地域で育った木材を大阪に集め、金剛組の宮大工の技で束ねた“束柱(大黒柱)”の舞台を制作

「TERACoYA(てらこや)」プロジェクト:子どもたち向けプログラム。未来を担う子どもや若い世代を主役に、江戸時代の「寺子屋」に象徴される“地域全体で子どもを育てる学びの場”を現代に再現する試みです。

特別企画:人と自然の共生、そして現在-過去、そして未来への繋がりとメッセージを伝える特別企画を未来共創特別企画として実施しました。

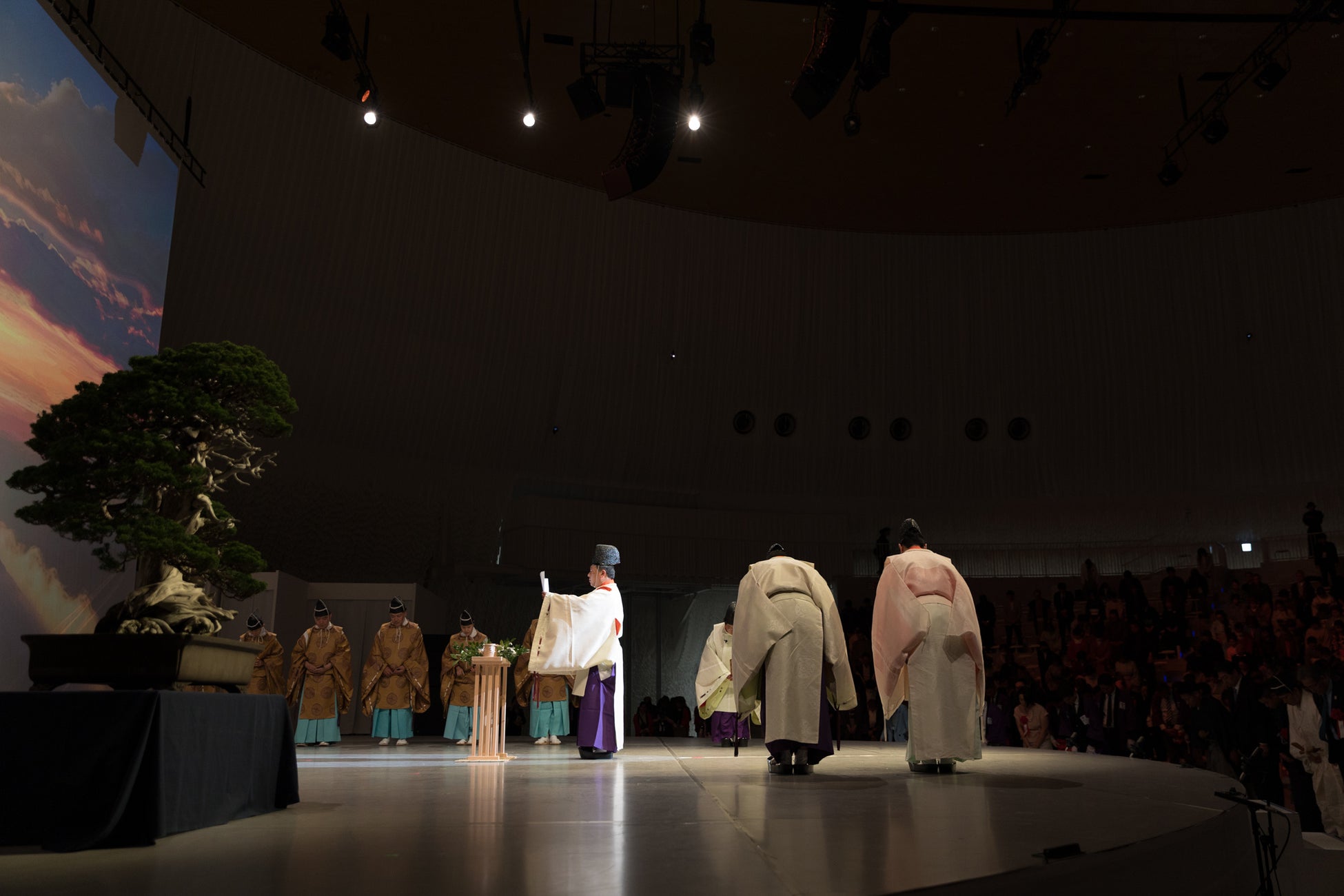

伝統文化未来共創Projectオープニングレセプション

「伝統文化未来共創Project」オープニングレセプションは、6月3日〜8日に開催された最大規模の文化催事の開幕を記念して行われた式典です。

プロジェクトのコンセプトや企画内容、関係者紹介が行われ、47都道府県と世界15カ国から約1,700名の文化人、経済人、伝統業界関係者、学生、ボランティアなどが一堂に集結しました。

この場は、日本の伝統文化の魅力や本質を伝えるだけでなく、人と自然の共生、調和、平和の精神といった先人の智慧を未来へと受け継ぐ象徴的な機会となり、伝統文化が日本と世界、そして世代をつなぐ架け橋としての役割を果たしました。

令和今昔四季物語絵巻

「令和今昔四季物語絵巻」は、日本の四季を通して“祈り”と“感謝”の精神を紐解く、全九章から成る儀礼芸術作品です。各章には、一年を通して行われる神事・儀式によって受け継がれる信仰・芸能・文学が織り込まれ、そこに込められた“千年の叡智”が現代に呼び起こされます。

KIMONO PROJECT

「キモノプロジェクト」は、日本の伝統衣装である着物を軸に、人と人、文化と文化をつなぐ共創の場を生み出すイベントです。

国内外から多くの参加者が着物姿で集結。世代や国境を超えた交流を通じて、日本文化の美しさとその未来への広がりを体感できる特別な時間となりました。

自分らしく生きる ハレの日の美|KIMONO STAGE「凛 -RIN-」

伝統を、未来へ。

凛として、いまを生きる。

私たちは、着物をきっかけに、日本文化と生き方の新しい扉をひらきます。

「高砂を謡おう」 PROJECT

本プロジェクトでは、和装でご来場いただいた参加者と共に、謡曲『高砂』を謡う体験を通じて、伝統文化と観客が一体となる場を創出しました。和装での来場によって万博会場に華やかさを添えるとともに、『高砂』を共に謡う楽しさや美しさを広く発信し、能楽という日本の伝統芸能を、体験・参加型の文化交流の場として紹介しました。

観世流をはじめとする謡曲の各流儀、御宗家の推薦を頂き能楽五流義(観世・宝生・金春・金剛・喜多)による、協力体制が実現し、能楽囃子方の皆様や若手の能楽囃子ユニット「ナニワノヲト」さんの演奏と、ワークショップによって6日間、「高砂を謡おう・能楽囃子」を盛り上げ、能楽界にとって新たな風を感じさせる貴重な共創の場となりました。

また、ニューヨークからの参加者は『高砂』をテーマに、国境や文化を超えて平和と共生のメッセージを動画で発信しました。また、万博会場では高砂市から都倉達殊市長にご臨席いただき、『高砂』のルーツをご紹介いただくとともに、自らもステージで謡を披露し、能楽師や会場の皆さまと共に『高砂』を謡う場面もありました。世界と地域それぞれから、文化の魅力と平和への想いを届ける場となりました。この会場は、大阪湾の西の海を望む場所にあり、古くから多様な文化や人々が行き交った地でもあります。その海は、謡曲『高砂』に詠まれる播磨の高砂神社から大阪住之江の住吉大社までの船路を象徴しています。

高砂を共に謳う能楽五流儀のシテ方を含むプロの能楽師の皆様(順不同・敬称略)

観世流:齊藤 信輔、深野 貴彦、松野 浩行、樹下 千慧、今村 哲郎

宝生流:辰巳 孝弥、辰巳 大二郎

金春流:金春 穂高、金春 飛翔、金春 嘉織

金剛流:宇髙 竜成、宇髙 徳成、山田 伊純

喜多流:高林 呻二、高林 昌司

能楽囃子方(順不同)

笛:野口 亮、貞光 訓義、赤井 要佑、貞光 智宣*

小鼓:成田 奏*、荒木 建作、久田 陽春子、清水 晧祐

大鼓:山本 寿弥*、守家 由訓、森山 泰幸、辻 雅之、大村 滋二

太鼓:中田 一葉*、上田 慎也、中田 弘美

*能楽囃子ユニット「ナニワノヲト」メンバー

大黒柱プロジェクト

「大黒柱プロジェクト」は、地域に根ざした伝統文化を世界と次世代へ継承することを目的に、「伝統文化未来共創Project」の特別企画として立ち上げられた取り組みです。

世界最古の建築会社・金剛組や髙松コンストラクショングループ、経済界の有志、そして47都道府県から選ばれた若手リーダーたちが中心となり、全国各地の木材を集めて能舞台風の「大黒柱(束柱)」の舞台を制作しました。

この舞台は、間伐材を接着剤を使わず寄せ木造りの技術で組み上げ、千年檜に匹敵する強度を実現。会期中は能や日本舞踊など多様な演目が行われ、各県からのメッセージ映像も公開されました。

木を通じて地域の想いや文化を結び、「伝統文化で未来を支える」という象徴的な共創プロジェクトとなりました。

「TERACoYA(てらこや)」プロジェクト

「TERACoYA(てらこや)」は、未来を担う子どもや若い世代を中心に、江戸時代の“まち全体で子どもを育てる学びの場”である寺子屋の精神を現代に蘇らせるプロジェクトです。

学校外での学びの重要性が高まるなか、日本の伝統文化の中に教育のヒントを見出し、地域とともに子どもを育てる文化を未来へつなぐことを目指しています。

更に、「Co-GIGAKU」プロジェクト企画制作による子どものための創作伎楽『鯰しづめ』では伝統芸能の専門家とTERACoYAの子どもたちとの共創が実現しました。ここでは籔内佐斗司氏の多大な協力を得て、子どもたちが本物の芸術作品を身に纏って大黒柱プロジェクトの舞台で初演を成功させ、万博を起点とする新たな教育文化活動が始まりました。

<左>能楽子ども教室

4つの能楽教室(大阪・高知・兵庫・愛知)の子どもたちによる仕舞・大鼓・小鼓の発表会がギャラリーEASTで開催され、親子を含む32名が参加。日頃の稽古の成果を披露し、万博の舞台で堂々とした演奏を見せました。

<右>子どものための創作伎楽 Co-GIGAKU『鯰しづめ』

飛鳥時代に子どもへ伎楽を教えた故事にならい、子どもたちが中心となって新作「Co-GIGAKU『鯰しづめ』」を上演。東野珠実氏の音楽、坂本尚志氏の原案、桂吉坊氏の台本、籔内佐斗司氏制作の面など多彩な専門家の協働のもと、地震を鯰に見立てて自然との共生の大切さを説いた先人の叡智を子どもたちが生きいきと表現しました。

聖徳太子によって広まった伎楽を元に創作した「鯰しづめ」が、聖徳太子ゆかりの金剛組による大黒柱に四方を囲まれた舞台で上演された事は、時代を超えての出会いと創造であり、意義あるものとなりました。

そして開演前には大鯰と楽人による「道行」の練り歩きも行われ、会場を盛り上げました。

特別企画

人と自然の共生、そして現在-過去、そして未来への繋がりとメッセージを伝える様々な特別企画を未来共創特別企画として実施しました。

<左>Breathing Media Projects ~Body as Traditional Media~

東野珠実氏による企画制作の本公演では、ヴァイオリニストでMUGIC®︎開発者の木村まり氏や、IRCAM(フランス国立パリ音響音楽研究所)のジェラルド・アサヤグ氏を迎え、演奏や所作のデータを音響・映像として可視化。小笠原流や舞楽との共演を通じて、武道や芸能の身体表現を拡張し、伝統と先端技術の融合による新たな表現空間を創出しました。

<右>Breathing Media Projects ~呼吸する伝統~

書道や武道などあらゆる技の根底にある「呼吸」に焦点を当て、笙を中心に伝統と技術の融合を紹介。象牙製や漆塗の笙といった高度な工芸技術の展示に加え、**呼吸センサー「IBUKI」**を用いた演奏や、先端技術による呼吸モニタリング体験(NTTデータヘルスケア共創ラボ)も実施し、伝統×科学×技術から人と呼吸の未来を探りました。

<左>「世界に誇るSAMURAI Spiritsが切り拓く未来」

全日本刀匠会 月山 貞伸・藤元 優恵らによるセッションを通じ、千年を超える侍の智慧が現代社会のリーダーシップにどう寄与するかを議論しました。

<右>弓馬の体験・木馬×VR体験

特定非営利活動法人七五が主宰している『武士の学校』として、弓馬術礼法小笠原流による実演とVR体験を融合させ、伝統武道の所作を未来的な技術を通じて体感できる場として実施しました。

伝統文化未来共創Projectの概要

2025年大阪・関西万博を契機として発足した非営利の任意団体です。

私たちは、日本の伝統文化を『日本と世界の架け橋』とし、世界と日本、文化と経済、異なるジャンルや世代が一つに繋がる『共創の機会』を創出することを目的に活動しています。

本プロジェクトを通じ、日本全国そして世界各国の方々に日本の伝統文化の魅力を体験していただき、地域に根ざす伝統を次世代へ、そして未来へと継承してまいります。

EXPO2025メディア協力催事『伝統文化未来共創Project』運営体制概要

【主催】⽇本経済新聞社

【共催】伝統⽂化未来共創Project運営本部 (公式HP:https://www.j-culture-expo.com/)

【実⾏委員会】事務局:(⼀社)全⽇本伝統⽂化後継者育成⽀援協会

【催事事務局】

一般社団法人 全日本伝統文化後継者育成支援協会

所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂8-13-19-406

公式HP:https://www.zenden.or.jp/

お問い合わせ先

伝統文化未来共創Project運営本部

メール:heir@j-culture-expo.com

事務局担当:岩根えり子

すべての画像

- 種類

- イベント

- ビジネスカテゴリ

- 財団法人・社団法人・宗教法人

- ダウンロード