【日本紙パルプ商事】「紙の本のかたち」が作られてきた歴史を紐解き、その価値を考察する

日本紙パルプ商事は、紙の価値普及を目的とした活動『紙の研究会』を展開しています。本研究会では、群馬大学情報学部の柴田博仁教授をアドバイザーに迎え、『紙の本』の魅力や価値を整理・可視化し、広く発信しています。 このたび、『紙の本のかたち』の歴史をまとめ、紙の価値について考察いたしました。ぜひご覧ください。

「紙の本のかたち」が作られてきた歴史と価値の考察まとめ

電子書籍やオーディオブックが広がる一方、記憶の定着性やページのアクセス性、容易に書き込める点や所有感といった面において、紙の本ならではの価値は揺るがない

・紙は、書きやすさ・保存性・量産性に優れ、冊子型(コーデックス)と結びつくことで本の原型を形成し、人間の思考や記憶、感情と深く関わってきた。

・ページをめくる体験や書き込みの自由は、知識の定着や思考の深化を促し、教育や文化の発展にも大きな役割を果たしている。

・現代では電子書籍やオーディオブックが広がる一方、記憶の定着性やページのアクセス性、容易に書き込める点や所有感といった面において、紙の本ならではの価値は揺るがない。

・これからの読書スタイルは、紙の本・電子書籍・音声といったメディアを目的に応じて使い分ける「ハイブリッド型」が主流になっていくと考えられる。

・紙の価値がもっとも純粋に表れるのは、子どもと本との関わり。絵と言葉が融合した絵本には、紙というメディアの特性と「本の原点」としての役割が象徴的に示されており、読むこと・感じること・伝えることといった人間の根本的な営みを見つめ直す手がかりとして、絵本は極めて重要な存在となる。

情報伝達の歴史における紙の役割と進化

――「紙の本のかたち」が作られてきた歴史を紐解き、その価値を考察する

私たちは普段、紙をあまり意識せずに使っています。メモを取ったり、書類を読んだり、本を手に取ったりすることは、日常のごく当たり前の行為になっています。しかし、少し立ち止まって考えてみると、そもそも「紙」という素材がなぜここまで普及し、特に「本」というかたちで私たちの生活に深く入り込んできたのか、不思議に思いませんか? スマートフォンやタブレットで簡単に本が読める時代。音声で本の内容を聞くことさえ当たり前になった今、紙の本であることの意味とは何か、あらためて確認する必要があるのではないでしょうか――。ページをめくり、手触りを感じながら読むという行為に、私たちはどんな価値を見出しているのでしょうか。

私たちはこうした問いの入口として、まず紙の本がどのように生まれ、長い時間を経てなぜ今もなお、かたちを変えずに残り続けているのか探ることとしました。古代の素材の工夫から、印刷技術の発展、装丁の変化、制度や文化との関わりまで 考察していくと、紙の本は、単なる情報の入れ物ではなく、人間の「伝えたい」「残したい」という気持ちと深く結びついてきたことがわかってきました。本稿では、そうした歴史の歩みをたどることで、紙の本に通底する価値と魅力を、あらためて見つめ直してみます。

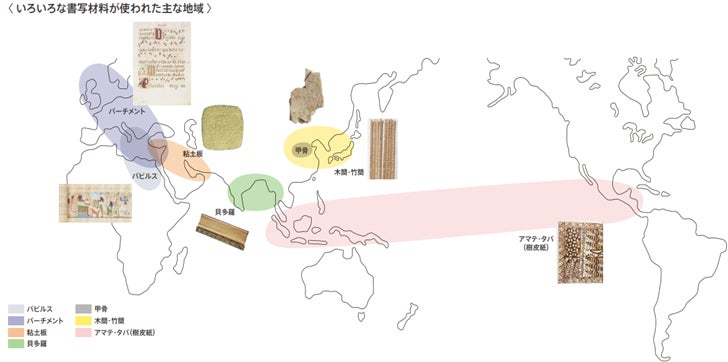

1. 古代から中世へ

──「伝えたい」という本能と記録手段の模索

まず注目すべきは、人類が古来より持ち続けてきた、自分の思いや経験、知識を誰かに伝えたいという本能的な欲求です。最初は口頭で、やがてそれを記録に残すという方法へと発展させ、情報を固定するという行為が始まりました。この欲求に応えるため、時代と地域に応じて例えば、石板や粘土板、パピルス、羊皮紙、竹簡など、さまざまな記録素材が登場しました。しかしながら、これらの素材には保存性、扱いやすさ、携帯性、コストにおいてそれぞれ利点もありましたが、一方で欠点、制約もありました。

そうした中で、紀元前2世紀頃に中国で誕生した「紙」は(※1)、軽く、加工がしやすく、しかも従来の素材と比較して安価という特長を備えた新しい素材として登場しました。この紙の発明こそが、情報伝達における技術的革新であり、のちに「本のかたち」が生まれる大きな転機となったのです。

(※1)紀元後105年頃に後漢役人の蔡倫が製紙法を改良・確立

2. 紙と他素材の比較から見える革新性

紙の革新性は、それ以前の記録素材との比較によって、より際立ちます。たとえば、パピルスは軽くて筆記に適していたものの、湿気に弱く保存には不向きでした。羊皮紙は丈夫で保存性に優れる反面、製造に手間がかかり大量生産には適していませんでした。竹簡や木簡は再利用が可能でしたが、重くて扱いにくいため、読書や参照には限界がありました。

それに対し、紙は

・書きやすく、

・折りたたんで綴じることができ、

・低コストで量産可能、

という特長を持ち、情報の蓄積と共有において圧倒的に優れていました。

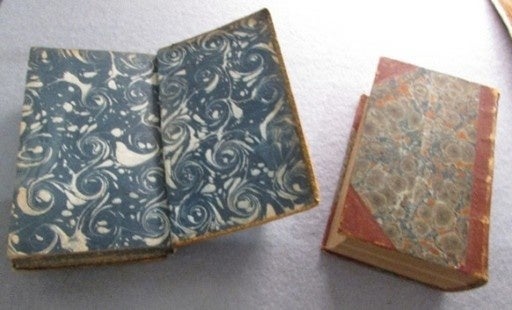

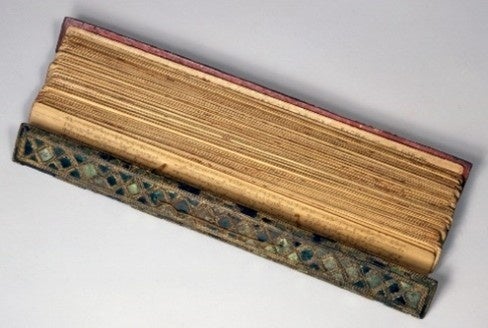

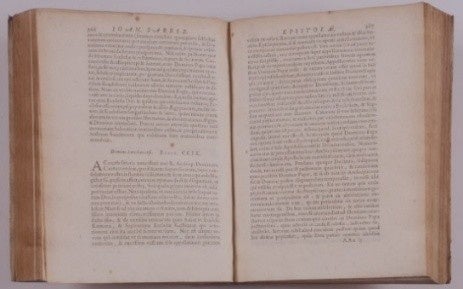

そして、この紙の特性は、冊子型(コーデックス)という画期的な形式と結びつくことで、本というメディアの根本的なかたちを形成していきます。コーデックスは巻物に比べて目的の情報に素早くアクセスが可能なため検索性が高く、両面筆記による情報量の多さ、携帯性や保管性の点でも優れ、現代の本の原型となりました。さらに、この形式は装丁の文化的発展にもつながっていきます。初期の冊子本は板で挟んだ簡素なものでしたが、次第に革装・布装・金具による補強などが施され、耐久性と美しさが両立する方向へと進化していきます。中世ヨーロッパでは、装丁は単なる保護のための外装ではなく、知の尊さや所有者の権威を象徴する表現手段ともなりました。

そして15世紀、グーテンベルクによる活版印刷技術の登場により、紙はその真価を発揮します。情報を大量に、正確に、広く伝えることが可能となり、「紙の本」は知識の普及と保存を支える中心的な存在となりました。装丁もまた、木製の表紙や金属装飾から紙装・布装へと変化し、製本と一体となって「本らしさ」をより確立していきます。 このようにして、紙と冊子形式、そして装丁の技術が結びつくことで、「本」というかたちは単なる媒体以上の文化的価値を帯びながら発展していったのです。

3. 紙の本が変えた「知と向き合うかたち」

このようにして確立された「紙の本」は、単に情報を記録する媒体にとどまらず、私たちが情報とどのように向き合うかという知的営みにも大きな影響を与えてきました。冊子型の構造は、巻物のように順番通りに読むだけではなく、必要な箇所を見返したり、ページを飛ばして読むことを 可能にしました。また、紙には書き込みができるため、読者は自分なりの注釈や印を加えることができ、能動的に情報と関わることができます。さらに、「ページ」という単位は、空間的な構造の中で情報を配置できます。そのため、視覚的な記憶や、手触りを通じた記憶の定着も助けてくれます。紙をめくる動作、ページの質感、厚み、におい、といった五感を通じた体験は、単なるデータの受容を超えて、身体的に「知に触れる」行為を可能にしているのです。この「触れられる知」という特性こそが、紙の本ならではの大きな魅力であり、情報に文字通り「手を伸ばす」ことで、私たちはそれを自分の中に取り込み、思考のプロセスと結びつけることができるのです。このように、紙の本は「読む・覚える・考える」といった行為を支える、思考の道具ともいえる存在となりました。五感を伴う紙の体験は、知との関係をより深く、記憶に残るものに変えていったのです。

4. なぜ「本のかたち」は変わらなかったのか

こうした特徴を持つ「紙+冊子型」という本の形式は、15世紀以降、活版印刷の普及とともに世界中に広まり、実に500年以上経った今日に至るまで、その基本的な構造をほとんど変えることなく使われ続けています。この持続性には、紙の本というかたちがもたらす以下のような機能が背景にありました。

・ページを自由に行き来でき、比較や再確認、飛ばし読みといった柔軟な読書を可能にし、思考の展開を助けました。

・紙面に自分の言葉で書き込みやメモができ、記憶の定着や内省を促しました。

・本棚に並べて管理・記憶することで、知識のネットワークを視覚的・空間的に把握できました。

・複数の本を同時に開いて比較することで、複眼的に物事を考える土台が整いました。

このような紙の本の特徴は、読む・考える・覚える・整理する、という人間の知的営みにきわめてフィットしていたことを物語っています。

また、紙の本は教育や出版、図書館といった社会の大切な仕組みとも深く関わってきました。こうした背景があるからこそ、本のかたちは長く変わらず使われてきたのです。さらに、装丁の工夫や紙の質感、ページをめくる手触りといった「手に取って感じられる魅力」も、人々が紙の本に愛着や信頼を抱く理由のひとつとなっています。

5. 「本のかたち」の価値とその現代的な位置づけ

以上のように、「本のかたち」は、単なる情報を記録・伝達するための道具ではなく、人間が情報をどのように記録し、読み取り、他者と共有してきたかという「知のかたち」そのものと言えます。紙という素材の特性が、それらのプロセスと深く結びつき、私たちの学びや思考のあり方を形づくってきたのです。紙の本は、情報に触れる体験を通じて記憶を定着させ、感情を動かし、知識と向き合う姿勢を育むという、他のメディアにはない特性を持っています。ページをめくる行為や紙の質感、そこに書き込まれた自分の言葉といった物理的な関わりは、私たちにとって知識を自分のものにするための実感を与えてくれるのです。

もちろん現代では、電子書籍やオーディオブックといった新しいメディアも登場しています。

・電子書籍は、収納性や携帯性に優れ、短時間読書や資料の参照に向いています。

・オーディオブックは、視覚に頼らず「ながら読書」ができ、新しい読書スタイルを提案しています。

これらのメディアもそれぞれに優れた点を持っていますが、記憶の定着性やページのアクセス性、容易に書き込める点や所有感といった面では、紙の本にまだ追いついていない部分もあります。

そのため、これからの読書スタイルは、紙の本・電子書籍・音声といったメディアを目的に応じて使い分ける「ハイブリッド型」が主流になっていくと考えられます。

しかし「本を読む」という行為の中心には、なお紙の本が存在し続けるでしょう。だからこそ、「本のかたち」がどのように生まれ、なぜこれほど長く受け継がれてきたのかを知ることは、単に過去を振り返るという行為にとどまらず、情報というものを私たちがこれからどのように受け止め、扱っていくかを考えるうえで、多くの示唆を与えてくれるはずです。そして同時に、私たちが知ることや学ぶこととどう向き合うべきかを、あらためて見つめ直すきっかけになるのではないでしょうか。

当社の今後の取り組みについて

こうして見てきたように、紙の本は単なる情報の入れ物ではなく、人間の思考や記憶、感情と深く関わってきました。現代では電子書籍やオーディオブックも広まり、読書スタイルは多様化していますが、紙の本ならではの価値は、今なお色褪せていません。特にそうした価値がもっとも純粋なかたちであらわれるのが、子どもと本との関係だと、私たちは考えています。そこで今後は、「本のかたち」が子どもの感性にどのように作用し、どのような意味を持つのかという視点から、絵本という存在に注目していきたいと考えています。絵と言葉が融合した絵本には、紙というメディアの特性と「本の原点」としての役割が象徴的に表れています。読むこと・感じること・伝えること―そうした人間の根本的な営みを見つめ直す手がかりとして、絵本は非常に重要な素材となるでしょう。

次回の調査では、絵本を切り口に、紙の本の持つ価値と可能性をさらに掘り下げていく予定です。

*参考文献:

マーク・カランスキー 著 川副智子 訳 『紙の世界史』.徳間書店(2016年)

アレクサンダー・モンロー 著 御舩 由美子・加藤 晶 訳 『紙と人との歴史:世界を動かしたメディアの物語』.原書房 (2017年)

柴田博仁, 大村賢悟 著 『ペーパーレス時代の紙の価値を知る - 読み書きメディアの認知科学』 産業能率大学出版部 (2018年)

群馬大学 情報学部 柴田教授コメント

従来の巻物の書籍に対して、冊子 (コーデックス) の形態の書籍の登場は、1~2世紀ごろ、ローマ帝国でのことだと言われています。 当初は紙ではなく羊皮紙が使われていました。紙の本が登場するのは、それからだいぶ先の11~12世紀頃。最初は手書きの本でしたが、大量生産が可能な活版印刷が登場するのは、1440年代のこと。以降、紙の本は、その「かたち」を大きく変えることなく改良を重ねてきました。もはや、成熟の域にあると言ってもよいでしょう。私たちは、この成熟した紙の本をうまく活用したいものです。 「紙の価値」の探求、今後、どのように活動が進められていくのか楽しみです。

【参考】

情報伝達の歴史における紙の役割と進化】――「紙の本のかたち」が作られてきた歴史を紐解き、その価値を考察する

https://www.kamipa.co.jp/media/36902/

『卸商経営の今後の課題』と『紙の価値を再認識する』をテーマとするフォーラム「OVOL Bridges 2023」を開催しました

https://www.kamipa.co.jp/media/26243/

お問い合わせ先:日本紙パルプ商事株式会社 https://www.kamipa.co.jp/contact/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像