経営者の悩み事・困り事に寄り添い “学び” “相談“ ”決断“を支援するAIパートナー「ばんそうAI ver1.0」 2026年2月サービス開始

11月11日より20名モニター募集

中堅・中小企業、地方企業、スタートアップ企業の成長を人とテクノロジーで支援する株式会社ばんそう (本社:東京都渋谷区恵比寿 代表取締役:松田克信 以下、BANSO)は、生成AIを活用し、鹿児島大学大学院理工学研究科の知能情報処理研究室と産学連携で共同開発した「ばんそうAI ver1.0」のサービスを2026年2月に開始します。

経営者の悩み事や困り事に寄り添う「ばんそうAI ver1.0」は、“学ぶ” “相談する” “決断する”の3つの課題解決についてユーザー自らが選択するUI(User Interface)を備えており、スマホでいつでもどこでもサービスを利用出来ます。「ばんそうAI」は企業経営に於ける良き理解者として常に経営者に寄り添い、課題解決をともに考える、いわば企業の「番頭」の役割を担えるAIパートナーです。

2025年11月11日から2026年2月サービス開始までの期間、「ばんそうAI ver.1.0」のモニターを20名

募集します。期間限定(2025年11月11日~2026年2月サービス開始までの期間 / 開始日が正式に決まりましたら公式サイトで告知いたします)で、無料で利用できます。(詳細はモニター参加者にお知らせいたします)

ご応募いただいた方の中から選考で参加者を決定します。選考は応募フォームにて内容を確認した上で決定いたします。

下記HPよりご応募ください。

【ユーザーのスキルが要求されるこれまでの生成AIと異なる課題解決の仕組みについて】

「ばんそうAI ver.1.0」は、走り続ける経営者にいつでもどこでもスピーディーに高品質なコンサルティングをご提供します。BANSOがこれまで培ってきたトップクラスの戦略コンサルタントの思考プロセス、業務プロセスを組み込んだ経営者支援のためのAIアプリケーションです。これまでの生成AIのように、経営者に成り代わって「答え」を導くのではなく、的確な「問い」を返すことを重視した設計により、経営者の思考を整理し、何が問題か、何から着手すればよいか、経営者が「考える」ことをサポートします。実際のコンサルタントがそばにいて、相談に乗るようなやりとりを「ばんそうAI」が再現することで、経営者が自らの考えを整理しやすくなり、AIの導きで自ずと「考える」ことをサポートするよう設計しています。また「ばんそうAI」は、ふだん経営者が話す言葉で自然な対話ができる設計にとことんこだわって開発しています。また専門領域に踏み込む対話の場でも、ハルシネーション(誤った情報提供)を排除して信頼できる経営知識を厳選して提供することが可能です。

「ばんそうAI」は「学ぶ」「相談する」「決断する」の三つの機能で構成されています。

1)「学ぶ」:経営者に最適化したかたちでカスタムメイドのナレッジを提供

財務、税務、労務の専門知識や業界のトレンドなど、経営者に最適化したかたちで、カスタムメイドの

ナレッジを提供します。スキマ時間を上手に活かして、経営の基礎体力をアップできます。

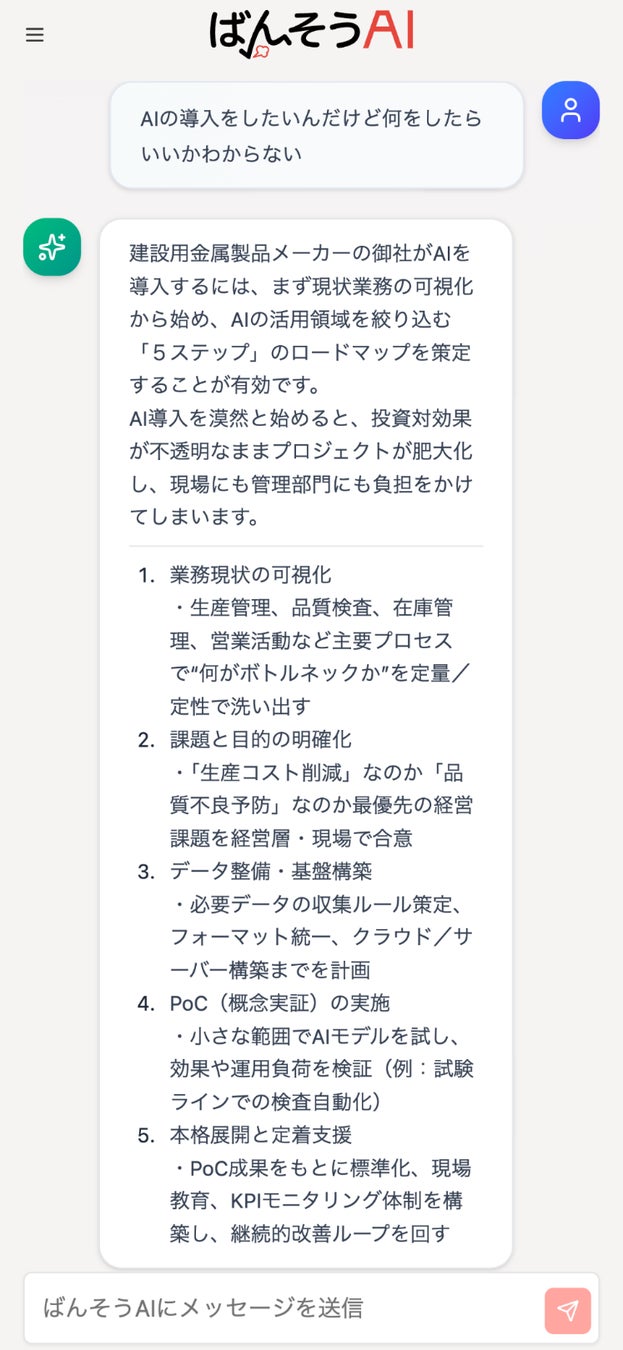

―UI(User Interface)事例

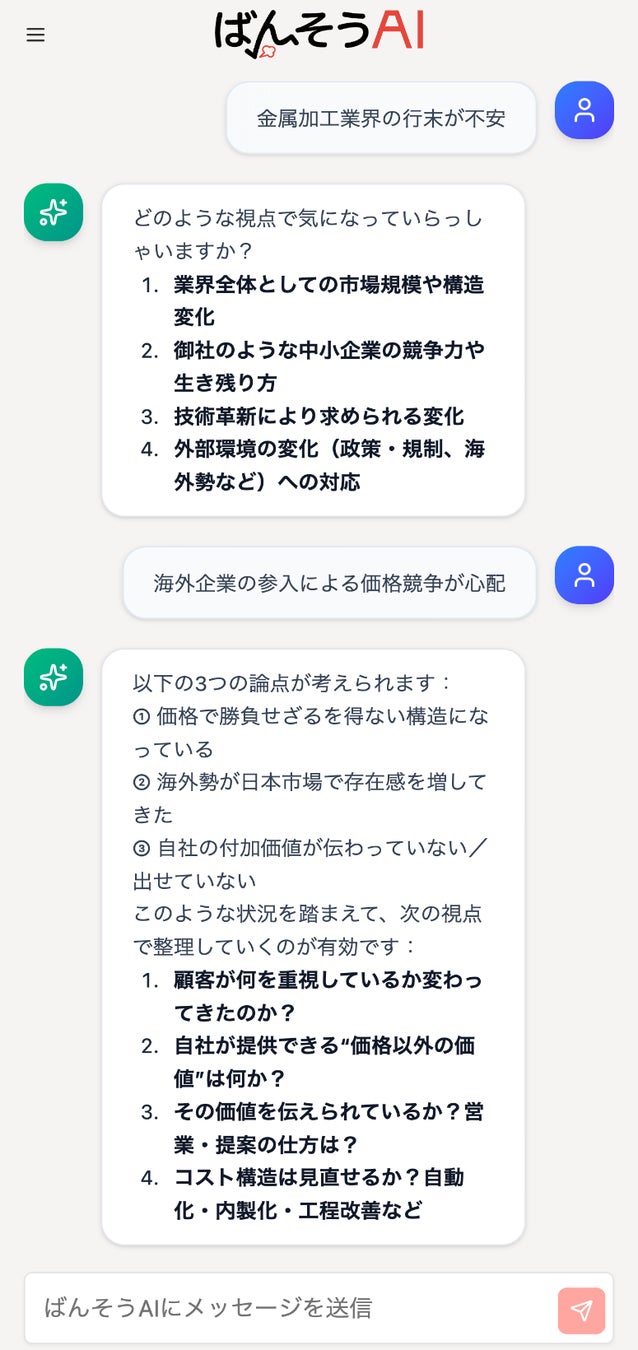

2)「相談する」:経営者の問いを深堀りし、対話を重ねながら問いの背景にある真の課題を明確にし、最適解に導く

日々のビジネスで疑問点や心配事が発生したら、ささいなことでもすぐに相談。適切なナレッジを得て、

スピーディーに解決へ近づくことができます。対話を重ねながら経営者の課題を整理して次の問いを立て、

経営者自身の気づきを誘引し、最適解に導きます。

―UI(User Interface)事例

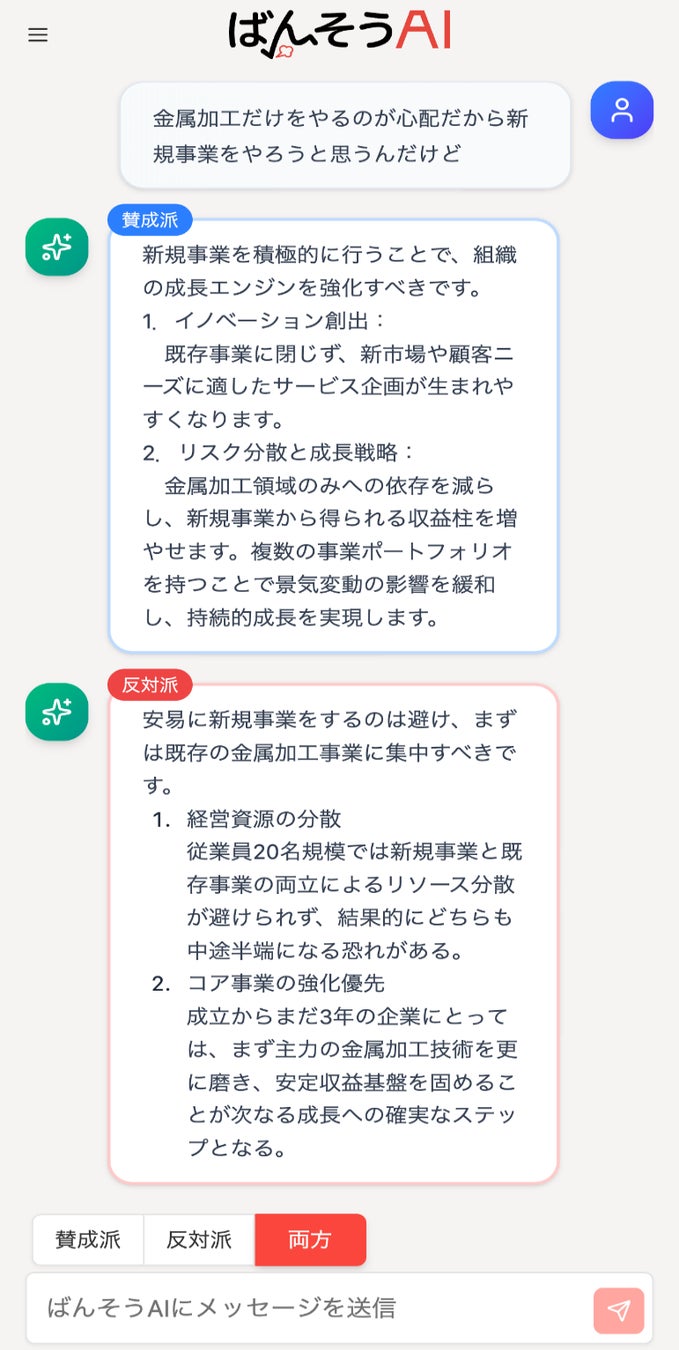

3)「決断する」:多角度の視点から論点を深堀りすることにより経営者の思考が磨かれ最終判断を下せる

さまざまな場面での「決断」の瞬間に、二つのAIが「賛成」「反対」の異なる立場から知見・知識、アイデアを提供することで、論点が深堀りされ、経営者自身の思考が磨かれることとなります。それによって経営者が下す最終判断、決断の確度や深度がより向上することが期待できます。

―UI(User Interface)事例

BANSOは現在、人的ネットワークを介したコンサルティングサービスを提供しています。将来的に「ばんそうAI」はAIによる安価な経営支援のみならず、その先で本格的な人的支援が必要な際には、BANSOの人的ネットワークの中から最適なプロフェッショナル人材を起用してシームレスな連携を図れるようにいたします。“AI”と“人”が相互に連携することで、真に経営に使えるサービスを提供できるプラットフォームを目指しています。

【BANSOのビジョン】:

「ばんそうAI」が目指すのは、プロフェッショナルの知見を皆が気軽に活用できるようになること

その力をすべての企業に届けたい

BANSOのビジョンは、「人とテクノロジーで日本を元気に」です。これまで一部の大手企業しかアクセスできなかった、トップクラスのコンサルティングなどのプロフェッショナルサービスを中堅・中小企業、地方企業、スタートアップ企業の経営者にも届けたいという思いから、「ばんそうAI」は誕生しました。

経営者や企画部門などでは、企業経営や経営戦略、事業戦略に関する悩みは尽きません。AIを活用することで、トップクラスのコンサルティングなどのプロフェッショナルサービスが24時間どこでも活用※できるようになります。

AIのスピードと、人間の深い経験値をかけ合わせることで、初めて「実践で使えるAIコンサルティング」が実現します。

BANSOは、“悩める企業に寄り添うパートナー”として機能するビジネス支援ツールの整備を目指しています。トップクラスのコンサルティングを活用できるのは大企業だけ、AIを導入できるのは大企業だけ、そんな常識を壊したい。「ばんそうAI」は導入しやすい価格の料金プランで、どんな企業でも気軽にプロフェッショナルサービスを活用できる環境をつくります。

※メンテナンス時間帯や通信環境・端末により、一部機能が制限される場合があります。

【株式会社ばんそう 会社概要】

代表取締役:松田克信

事業内容:

経営に関するナレッジプラットフォームの提供 プロフェッショナルネットワークを活用したコンサルティング/アドバイザリー コーポレート機能補完支援 教育研修支援 AIサービスの開発・提供

所在地:渋谷区恵比寿西2丁目2番6号 恵比寿ファイブビル608号室

URL:https://banso-corp.com/

サービスに関するお問い合わせ

株式会社ばんそう 広報担当 E-mail:info@banso-corp.com / Tel:03-5789-539

【参考資料】

【「ばんそうAI」が果たす役割】

鹿児島大学大学院理工学研究科 知能情報処理研究室 高橋哲朗准教授

AIは、人を置き換えるための技術ではなく、人の「考える力」を引き出し、支える技術

―「AIと共に考える」時代へ

AIの研究は1950年代から続いてきましたが、私たちがいま本当に「社会を変える技術」として実感できるようになったのは、2022年に登場した「大規模言語モデル(LLM)」がきっかけです。それまでのAIの多くは「狭い範囲で決まったことをするツール」でした。しかし、LLMによって初めて、言葉を通じて人の思考を支援できる段階に達したのです。とはいえ、まだ多くのAIサービスは「便利な道具」に留まっています。

たとえばメールの自動応答や作業効率化などは、いわば「鉛筆がシャープペンシルになった」程度の進化といえます。これに対して、私は以前から、仕事のやり方そのものを変える、つまり「デジタルトランスフォーメーション(DX)」を本質的に支えるAIをつくりたいと思ってきました。

「ばんそうAI」は、まさにその発想から生まれたプロジェクトです。経営者の判断を支え、従来ならば高額のコンサルタント契約が必要だった「経営の知見」を、もっと多くの人に届けられる。それによって、経営という行為そのものの質を底上げできる存在が「ばんそうAI」だといえます。

―受け身の回答ではなく、能動的に「問いかけるAI」へ

従来のLLMは「質問に答える」ことを中心に設計されてきました。しかし、経営の現場で本当に必要なのは「答え」ではなく「適切な問いの発見」です。経営者が抱える課題は、明確な質問にならないことが多い。だから、「ばんそうAI」では、AIの側から状況を理解して情報を取りに行く、つまり能動的に「問いかけるAI」を目指しました。それはまるで、優れた人間のコンサルタントが経営者の言葉を引き出し、考えを整理していくような対話です。AIが相手を深く理解し、その人に合った視点を提示する。平均的な答えではなく、「あなたの会社」だけにフィットする答えを導き出す。そこが「ばんそうAI」と従来のLLMの決定的な違いです。

―平均値ではない「個別最適化」を実現

AIは過去の膨大なデータを学習しているため、「よくある答え」を出す傾向があります。しかし経営における「平均的な答え」は、意味を持ちません。私は例として、アメリカ空軍のパイロットシート設計の話をよくします。数千人の体型データから各部位の平均値をとってシートを作ったところ、その平均に合う人は一人もいなかったというのです。企業経営も同じで、会社の規模も人も地域もまったく違うわけですから、平均的な解ではフィットしないのです。

そこで「ばんそうAI」では、AIが経営者の状況を自ら把握し、知的マッチングによって「その人、その会社に合う問い」を見い出すことを目指しました。LLMは、既存の知識をもとに提案などを行いますが、「ばんそうAI」は既知の知識の最適な組み合わせを見い出し、それを再構成することによって、状況を見据えた最も相応しい問いかけを行います。

―「聞き上手」かつ「言うべきことは言う」AI

AIに求められるのは、単なる「聞き上手」ではありません。必要な情報を経営者に気持ちよく話してもらうだけでなく、大切なことはきちんと伝えるのが、優れたコンサルタントです。経営判断に結びつく重要な局面では、相手が受け入れやすい形で、しかし明確に意見を述べる必要があります。「ばんそうAI」も、そのような「対話のプロ」としてつくられています。「あえて言わない判断」と「必要な場面では、はっきり伝える力」。この両方の資質を備えることが、本当の意味で人に寄り添えるAIの絶対条件なのです。

―「ばんそうAI」が果たす役割

ばんそう松田社長が目指すビジョンには、私も深く共感しています。「ばんそうAI」は、経営者の心を理解し、会社のことを隅々まで理解して、その未来を共に描く存在です。AIがその役割を果たすには、経営者が何を考え、何を大事にしているのかを知ることが不可欠といえますが「ばんそうAI」は、ただ質問を待って応答するのではなく、相手のことを理解しようと自ら動く能動的なAIになっています。そのような理解の過程を通じて、経営者の思考に寄り添い、信頼を置かれるAIへと成長していくのです。

【「ばんそうAI」が目指すもの】

株式会社ばんそう 代表取締役 松田克信

「ばんそうAI」が目指すのは、プロフェッショナルの知見を皆が気軽に活用できるようになること

その力をすべての企業に届けたい

―「ナレッジの格差」に危機感を持った

私は長くコンサルティングやアドバイザリーの世界にいましたが、常に感じていたのは「プロフェッショナルサービスを本当に必要としている中堅中小企業の経営者や企画部門が、良質な知見にアクセスできていない」という現実でした。例えば、大手のコンサルティングファームを活用する場合、月に数千万円から億単位の費用が必要となります。日本全国でそのような金額を払える企業はほんの一握りです。一方で、最近では、中堅中小企業の経営課題は大企業と本質的に変わりません。大手企業と考えなければならないことは同じなのに、適切なプロフェッショナルサービスを受けられるかどうかで企業の経営力格差がどんどん広がっている——そこに危機感を持ったことが私たちの原点です。

―「番頭」がいない時代だからこそAIが支える

かつて日本企業には「番頭」に相当する人材がいました。経営者の右腕として、現場を見て、判断を支え、時に苦言も呈する。いわば「経営のばんそう者」です。しかし、情報量が増えるなどで、現在の経営課題は一人の番頭が対応できるものではなくなっています。また、日本においては、人財の不足も顕著になっています。だからこそ私は考えました。「AIが、新しい番頭になれないだろうか」と。AIは単なる検索ツールではなく、経営者の思考を整理し、問いを返し、共に考える「相談相手」になりうる、それが「ばんそうAI」の出発点なのです。

―「Google検索の延長」ではない、思考を深めるAI

経営者が本当に必要としているのは、答えだけではなく「考えるための視点」「納得感」です。そのため、ばんそうAIは、答えを出すのではなく、問いを返すように設計しました。

「そのやり方もありますが、こう考えたことはありますか?」そんなやり取りを通じて、経営者の頭が整理され、自分の中に答えが生まれていく。AIを「思考の相棒」にすることで、経営者自身の仮説思考を磨くこと、それが「ばんそうAI」の目指す理想です。そしてそれは、経営者だけではなく企業で企画などに携わるすべての人にとっても有益だと思います。

―「人がいない」は思考停止のサイン

経営現場では「人がいない」という言葉をよく耳にします。でも私はそれを「思考停止のサイン」だと思っています。その瞬間、人手不足を理由に考えることを放棄してしまうからです。

本当に人財が足りないなら、どう補うかを考えるべきでしょう。そこにAIを活用することで、経営の質もスピードも変えられる。「ばんそうAI」を活用することで、次のソニーやホンダのような企業が生まれてくる、私は本気でそう信じています。

―AIがばんそうして、人の知恵につなぐ

とはいえ、私たちは、AIだけに頼る仕組みはつくっていません。企業は人財でなりたっており、最終的には「人と人との信頼」が重要になります。だからこそ「ばんそうAI」では、AIが思考を整理し、仮説を立て、方向性を導く一方で、「この課題は専門家の意見を聞いたほうがいい」という場面では、即座に分野別の専門家のネットワークにつなげるようにしています。

たとえば、AIが経営課題を分析し整理していく中で、「これは法務の専門家に確認が必要ですね」と判断すれば、そのまま信頼できる専門家にリレーできる。つまり、AIが「思考のばんそう者」として寄り添いながら、必要に応じて「人の知恵」へとバトンを渡す。そこにこそ、私たちが考える真の「ばんそう」の形があるのです。経営者や企画部門にとって一番の安心は「この判断で本当にいいのか」を、信頼できる誰かと確認できることです。AIのスピードと人間の深い経験値をかけ合わせることで、初めて「実践で使えるAIコンサルティング」になる、「ばんそうAI」の一番の特徴もそこにあります。

―「経営コンサルティングを民主化する」ために

AIを導入できるのは大企業だけ、そんな常識を壊したい。ばんそうAIは、初めて生成AIのサービスを利用する場合にも、導入しやすい価格の料金プランをご利用できるよう、中堅中小企業でも気軽に相談できる環境をつくります。

経営の悩みは誰にでもある。でも、相談相手がいないから孤独になり、判断を誤る。ばんそうAIは、そうした経営者や企画部門に寄り添い、共に考える、「ばんそうAI」は、次の一手を導く「ばんそう者」でありたいのです。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像