【戦後80年の日本から、戦後0年のシリアへ】

なかよし学園、中東シリア・デリゾールで平和授業を実施~広島の絵本、折り鶴、カルタ、そして子どもたちの想いが、戦地に希望を届ける~

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト(代表:中村雄一)は、2025年7月29日、シリア・デリゾール県デリゾール市にて、戦後復興を目指す現地の教育機関や行政と連携し、平和教育授業を実施しました。本活動は、経済産業省事業にも採択された「世界とつながる学びプロジェクト」【https://nakayoshigakuen.hp.peraichi.com/hojokin/】の一環として、全国の児童生徒が制作した教材や折り鶴を携えて行われました。

■「まるで広島のようだ」──焼け跡から始まる平和構築の現場へ

シリア・デリゾール市は、2011年の内戦以降、IS(イスラム国)による長期支配と空爆、地上戦の激化により、甚大な被害を受けた地域です。かつて商業と文化の中心だった市街地は、今なお瓦礫と焼け跡が広がり、生活インフラの回復も十分とは言えません。

中村代表が現地NGOの案内のもと、市内を視察していた際、住民から聞いた言葉が心に残りました。

「まるで広島のようだ」

焼け野原から復興を遂げた日本と、今まさにその出発点に立つシリア――。戦後80年の日本の経験と歩みが、戦後0年のシリアにとって希望となることを願い、本活動は行われました。

■教育による再生──アルハリータ市・サリータ中等学校での模範授業

デリゾール近郊のアルハリータ市にあるサリータ中等学校では、なかよし学園と日本の生徒・教員が共同で制作した平和教材を使った模範授業が実施されました。

この授業では、中村雄一代表自らが指導にあたり、以下のような多彩な授業を展開しました。

ブラックライトペンを使った「光の授業」では、目に見えないメッセージが浮かび上がる体験を通じて、「平和とは“見えないけれど確かに存在する”価値である」ことを伝えました。

「人体エプロン」を用いた授業では、皮膚の色や宗教、言語が違っても人間の身体の構造は皆同じであるということを可視化し、「違いを超えて理解し合う」大切さを学びました。

さらには人気テレビ番組『アメトーーク!』とのコラボで生まれた「日本のお笑いが世界を平和にする」という独自授業も展開され、ユーモアを通じて緊張をほぐし、国や文化を超えた共感が生まれる瞬間を生徒と共有しました。

こうした授業の一つひとつが、生徒たちの心に深く残り、教職員や行政関係者からも高く評価されました。

「身の回りのものすべてが教材になる」というなかよし学園の学びのスタイルは、教育資源が限られる地域でも実践可能であり、復興期の教育において極めて有効であると注目を集めました。

校長のモハマド・アルサミー氏は、授業を見届けた後、次のように語りました。

「日本が焼け野原から復興できた理由の一つに“教育”がありました。その授業を直接見ることができて本当に嬉しい。私たちも日本と同じように“焼け野原から出発する”。日本の教育を取り入れ、戦争のない豊かな国を作りたい」

■平和カルタで世界とつながる──長崎県対馬市立西部中学校の挑戦

対馬市立西部中学校では、2025年2月に実施した講演をきっかけに、「自分たちに今できること」をテーマに探究が始まりました。

7月の二度目の講演時には、生徒一人ひとりが平和への思いを言葉にし、「西部中平和カルタ」として作品を完成させ、なかよし学園に託しました。

授業に使用されたカルタに触れ、アルサミー校長はこう語ります。

「日本は学習を単なる知識の獲得にとどめず、遊びや体験、コミュニケーションを通じて学びを育んでいる。このアプローチはシリアでも取り入れるべきであり、世界に発信すべき価値がある。教職員たちも中村先生の授業に感動していました」

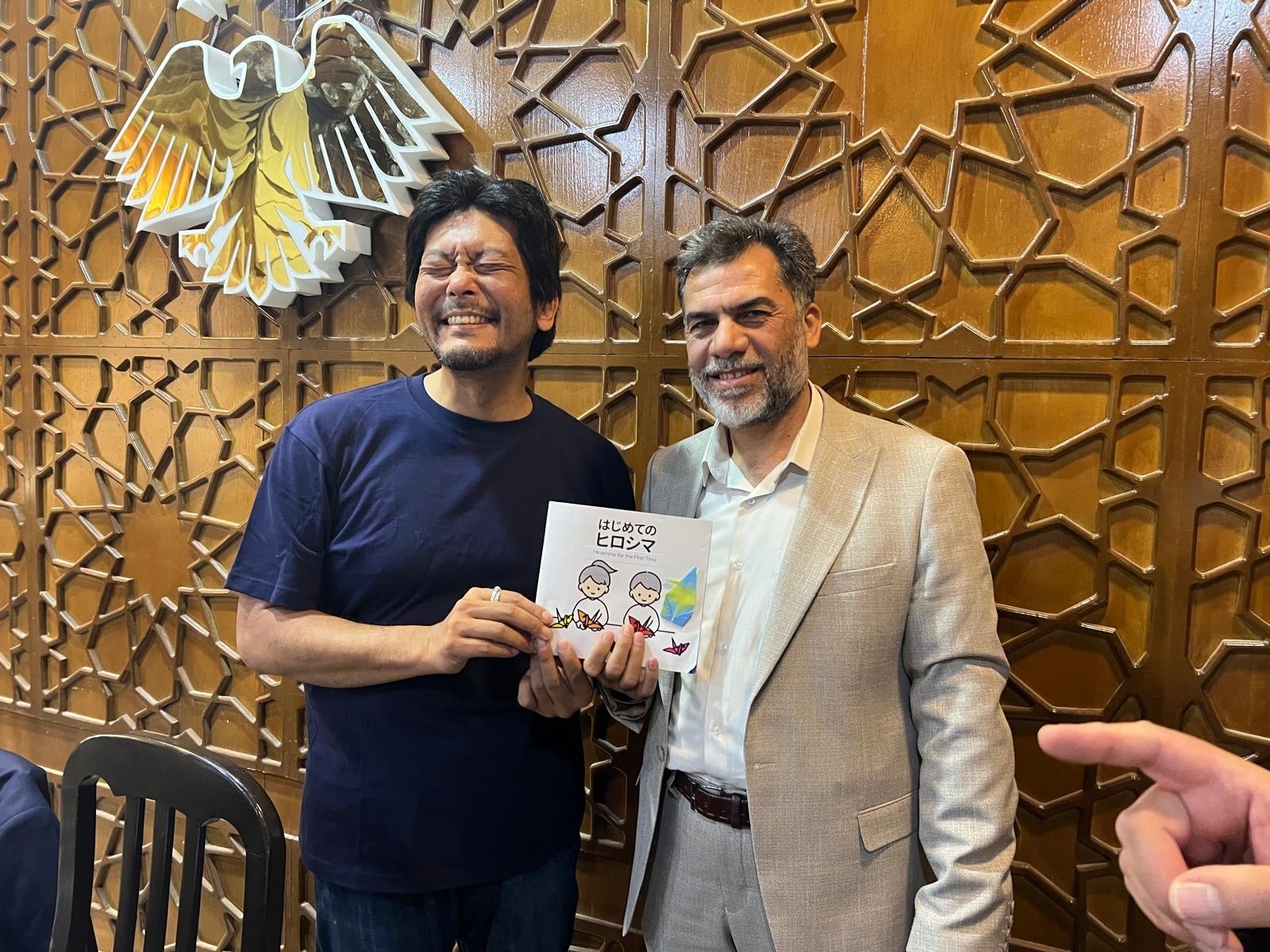

■PEACE BUTTON PROJECT──翻訳でつなぐ、ヒロシマと世界

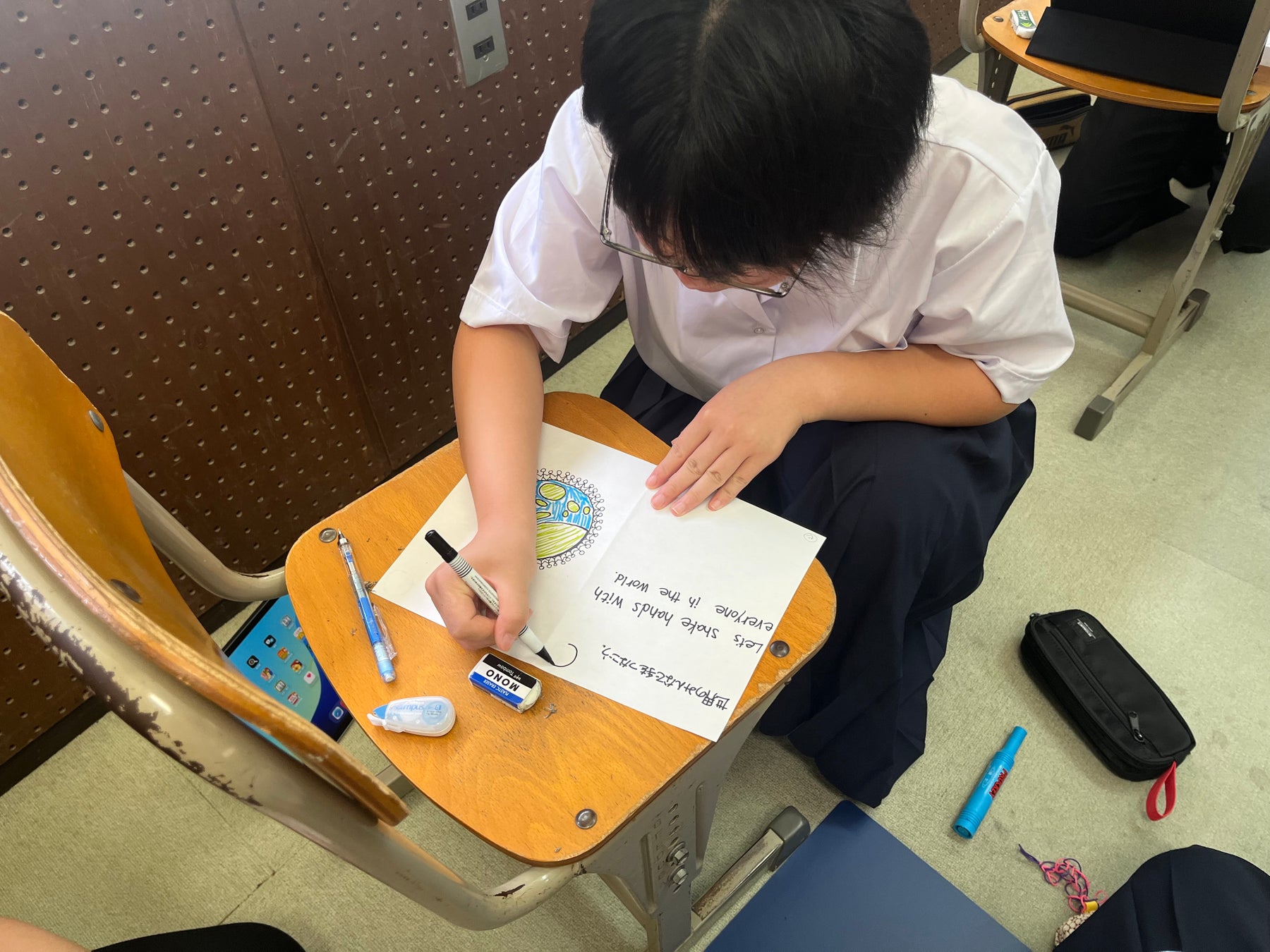

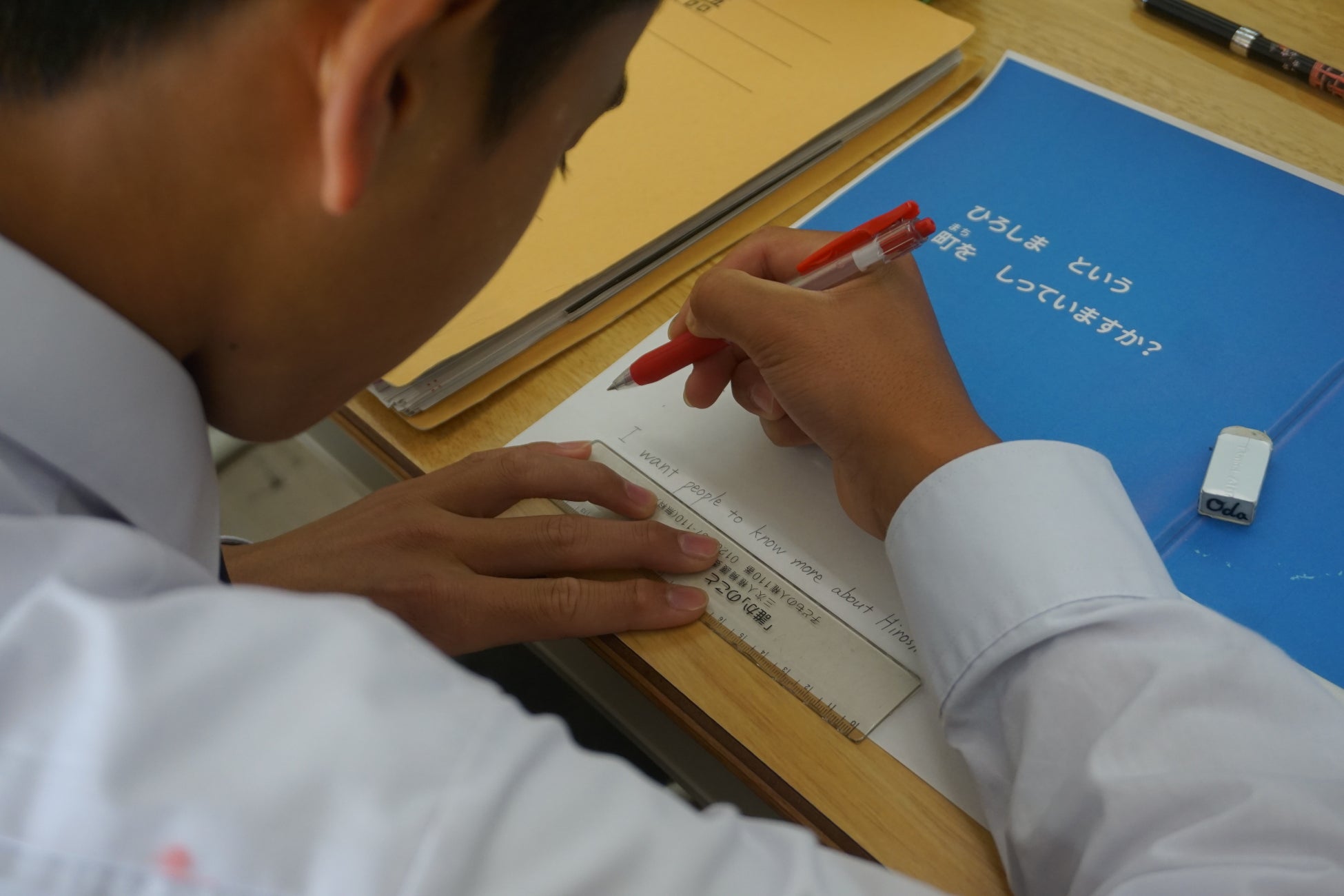

なかよし学園が主催する「PEACE BUTTON PROJECT」は、広島平和記念資料館が提供する絵本『はじめてのヒロシマ』を、日本の生徒たちが英語に翻訳し、なかよし学園が世界中で平和授業として展開する教育プログラムです。

今回の授業では、

広島県三次市立十日市中学校

千葉県佐倉市立南部中学校

早稲田佐賀中学校高等学校

の生徒たちが翻訳した絵本を活用。現地の人々に広島で何が起こったかを説明し、同時に「その後」広島がどんな発展を遂げたかを説明した。

このプロジェクトでは現地の教育支援・平和教育を行うだけでなく、この活動を通じて日本の生徒たちも自国の歴史と向き合い、活動国の戦争の歴史を学び、互いの歴史を伝え合います。日本の学生達は自国の歴史を暗記するのではなく外国の人々に「伝える責任」と「共に考える力」を学びました。

■長崎から届いたもう一つの教材──紙芝居「瞳の中の子どもたち」

長崎県原爆資料館・長崎市平和会館から提供された紙芝居『瞳の中の子どもたち』も平和授業に活用されました。被爆体験を子どもの視点から描いたこの作品は、現地の教育関係者に深い印象を残しました。

教育部長アリ・アルサッレ氏は次のように語ります。

「日本の子どもたちは、国や自治体、NGOなど多様な教育資源を活用し、学びを“行動”に変える教育を実践している。これは教科書中心のシリアの教育にとって非常に新しい気づきを与えた。今後も日本と協力し、シリアの教育改革に活かしていきたい」

■平和の祈りをかたちに──PEACE ORIZURUプロジェクト

日本全国の児童生徒が折った折り鶴の中でも、広島県三次市立青河小学校の生徒たちが制作した千羽鶴は、デリゾール県知事をはじめとする行政関係者の胸を打ちました。

福島県のフリースクール「寺子屋方丈舎」も参加し、生徒たちは「折り鶴を折る」ことで日本の戦争の歴史を学び、「祈る」から「行動する」平和教育へと発展させています。

■“ゴミ”から“希望”へ──早稲田佐賀中学校高等学校サスティナ部の挑戦

なかよし学園は、早稲田佐賀中学校高等学校サスティナ部の生徒たちが海洋プラスチック問題学習の一環で制作したプラスチックリサイクルキーホルダーを、現地の行政関係者に紹介しました。

中村代表は次のように説明しました。

「一見、価値がないと思われていた“ゴミ”も、発想と工夫次第で“資源”になり、仕事や資金、そして希望を生み出すことができます」

この説明に、教育関係者や行政職員たちは大きくうなずき、「復興にこそ必要な教育」との共感の声があがりました。

■「平和の靴下」を世界へ──日本とシリアの新しい連携

なかよし学園が講演会を行ったご縁から奈良県広陵町の靴下ギフトも、今回の訪問で紹介されました。綿花の産地であるデリゾールとの親和性を活かし、教育部門副知事モフセン・アルハシーン氏はこう述べました。

「広陵町の靴下に心を打たれました。日本の技術は本当に素晴らしい。私たちの綿花と日本のものづくりを組み合わせ、“平和の靴下”として世界に届けたい」

今後、なかよし学園は広陵町に今回の状況を報告し、ものづくり部門でデリゾール市との連携を探っていきます。

今回の訪問でデリゾール市は市内の大学に日本語センターを設立する強い意向を示しました。なかよし学園は現地NGOと共にデリゾール市の復興と教育による平和構築に向け連携を強めていきます。

■【代表・中村雄一からのメッセージ】

シリアでの活動を行うと決めたのは、仲間が送ってくれた一枚の写真がきっかけでした。そこには、かつての広島を思わせる街並みが映っており、「まるで広島のようだ」という言葉が胸に刺さりました。

実際に訪れてみて、自分もそう感じました。

今、世界は“誰一人取り残さない”社会を求めています。そのためには、日本人にとって馴染みの薄いシリアやイスラム圏の人々とも協調し、共に平和な未来を築いていく必要があります。

日本は80年かけて平和国家としての道を歩んできました。その経験と精神を、今こそ世界と共有し、未来へとつないでいきたいと強く願っています。

■関連リンク

世界とつながる学びプロジェクト:https://nakayoshigakuen.hp.peraichi.com/hojokin/

PEACE ORIZURUプロジェクト:https://nakayoshigakuen.hp.peraichi.com/orizuru-pj/

シリア・デリゾール政府facebook:https://www.facebook.com/share/p/1B6JsGoeqv/

【団体概要】

団体名:特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト

代表者:中村 雄一

設立:2019年(活動開始は2007年)

活動内容:教育支援・平和教育・社会起業支援

活動地域:日本国内およびアジア・アフリカ10か国

公式サイト:http://www.nakayoshigakuen.net/npo/index.html

【本件に関するお問い合わせ先】

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト

Email:nakayoshigakuen.office@gmail.com

担当:中村 里英

すべての画像