大学生の84%が週1回以上の生成AI利用、AI彼氏や人生相談など生活領域にも拡大し、「Z世代の日常」に

シンクタンク iQ Labが大学生760人に調査。生成AIの急速な拡大とZ世代の高い受容性が判明。

■概要

株式会社イマーゴ(本社 : 東京都港区 代表取締役社長:神尾寿、以下「イマーゴ」)は、同社が九州大学内に設置するシンクタンク部門iQ Labにおいて「大学生のAI利用実態調査」(有効回答者数 760名)を実施。大学生の約84%が週1回以上、ChatGPTなど生成AIサービスを利用している状況が判明しました。さらに全体の77%の学生は大学1年生の時には生成AIの利用を開始しており、AI利用の低年齢化が進んでいることがわかりました。

iQ Labは若年層のライフスタイル及び市場研究の一環として継続的に若年層のAI利用実態を分析するほか、若年層に向けたAI活用サービスのUX戦略策定及びUIデザイン、九州大学の学生支援事業での生成AI導入を行っていく予定です。

■調査概要

-

アンケート調査 有効回答数 : 760名

-

インタビュー調査 対象者数 : 45名

-

回答者年齢 : 18歳〜25歳

-

調査期間 : 2025年5月29日〜7月4日

-

回答者属性 : 現役の大学生

■大学生にとって「生成AIの利用」は日常に

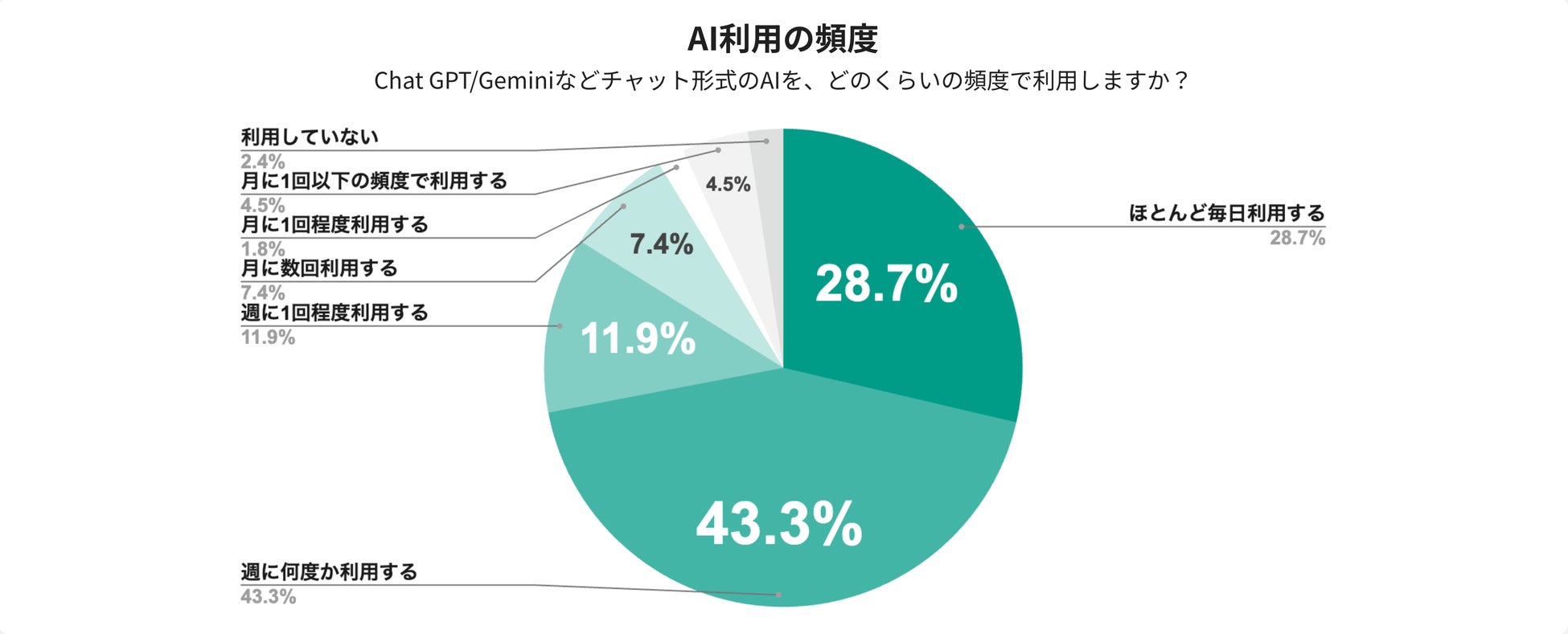

本調査では、ChatGPTなど生成AIサービスを「ほとんど毎日利用する」と回答した学生は全体の28.7%にのぼり、さらに「週に何度か利用する」が最多の43.3%を占めるなど、7割以上の学生が週に1回以上の頻度で生成AIサービスを利用している実態が明らかになりました。一方で、「利用していない」と答えた層はわずか2.4%にとどまり、生成AIが日常のツールとして急速に定着しつつあることが伺えます。

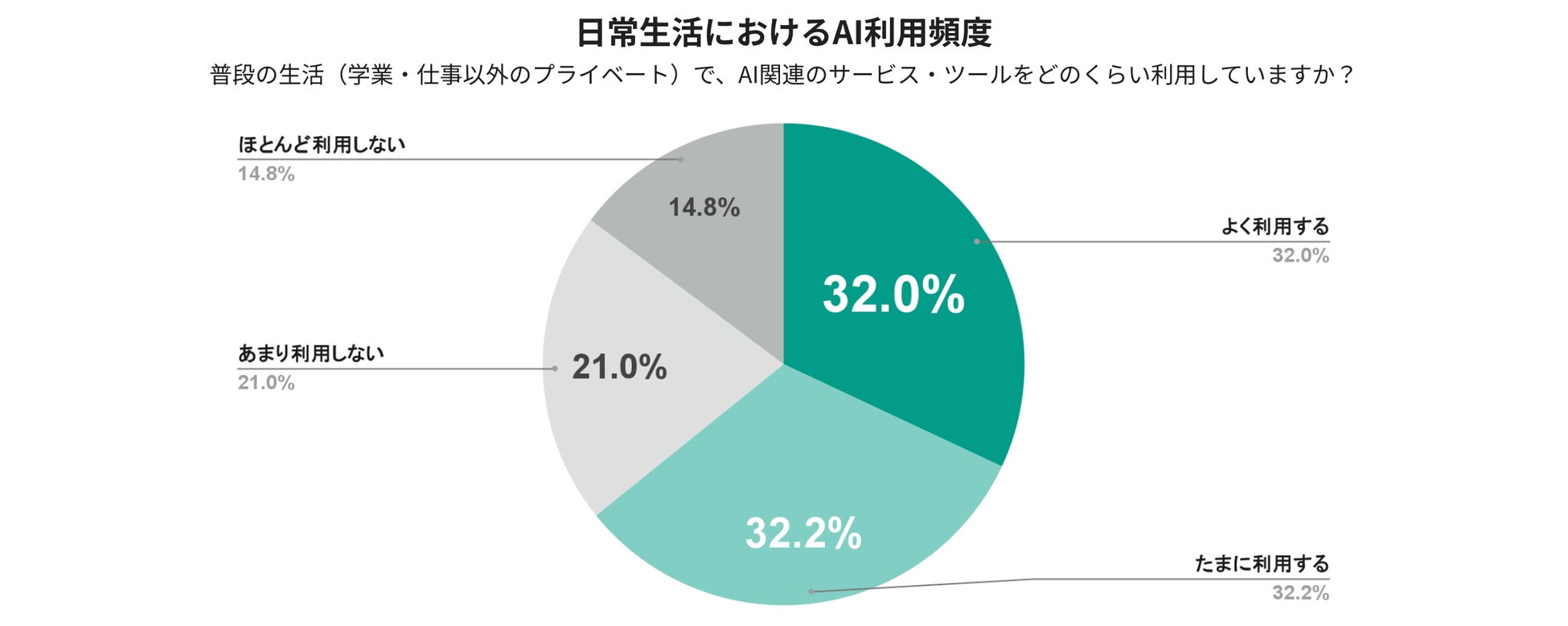

また、学業・事務用途に限らず、プライベート領域におけるAI利用の広がりも確認されました。日常生活で「よく利用する」「たまに利用する」と回答した学生が64.2%を占めており、学業支援だけでなくライフスタイル全体にAIが浸透しつつある傾向がうかがえます。

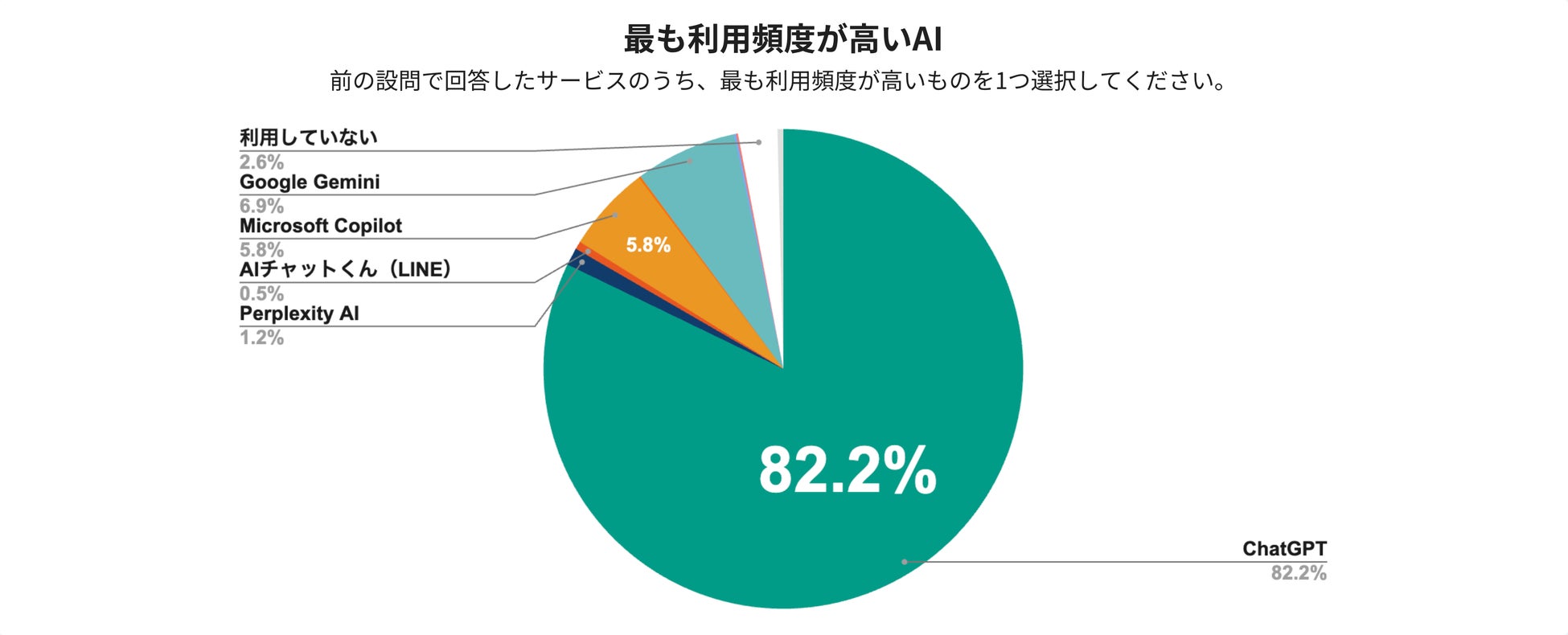

さらに、利用している生成AIサービスの「主力」は圧倒的にChatGPTでした。最も利用頻度が高いサービスとして82.2%の学生がChatGPTを選択し、2位のGoogle Gemini(6.9%)、3位のMicrosoft Copilot(5.8%)以下を大きく引き離しています。Perplexity AIは1.2%にとどまり、「利用していない」は2.6%。大学生にとって“AI=まずChatGPT”という実態が浮き彫りになりました。

■「AI彼氏」「恋愛相談」まで──大学生の生成AI利用、もはや“便利ツール”の域を超えていた?

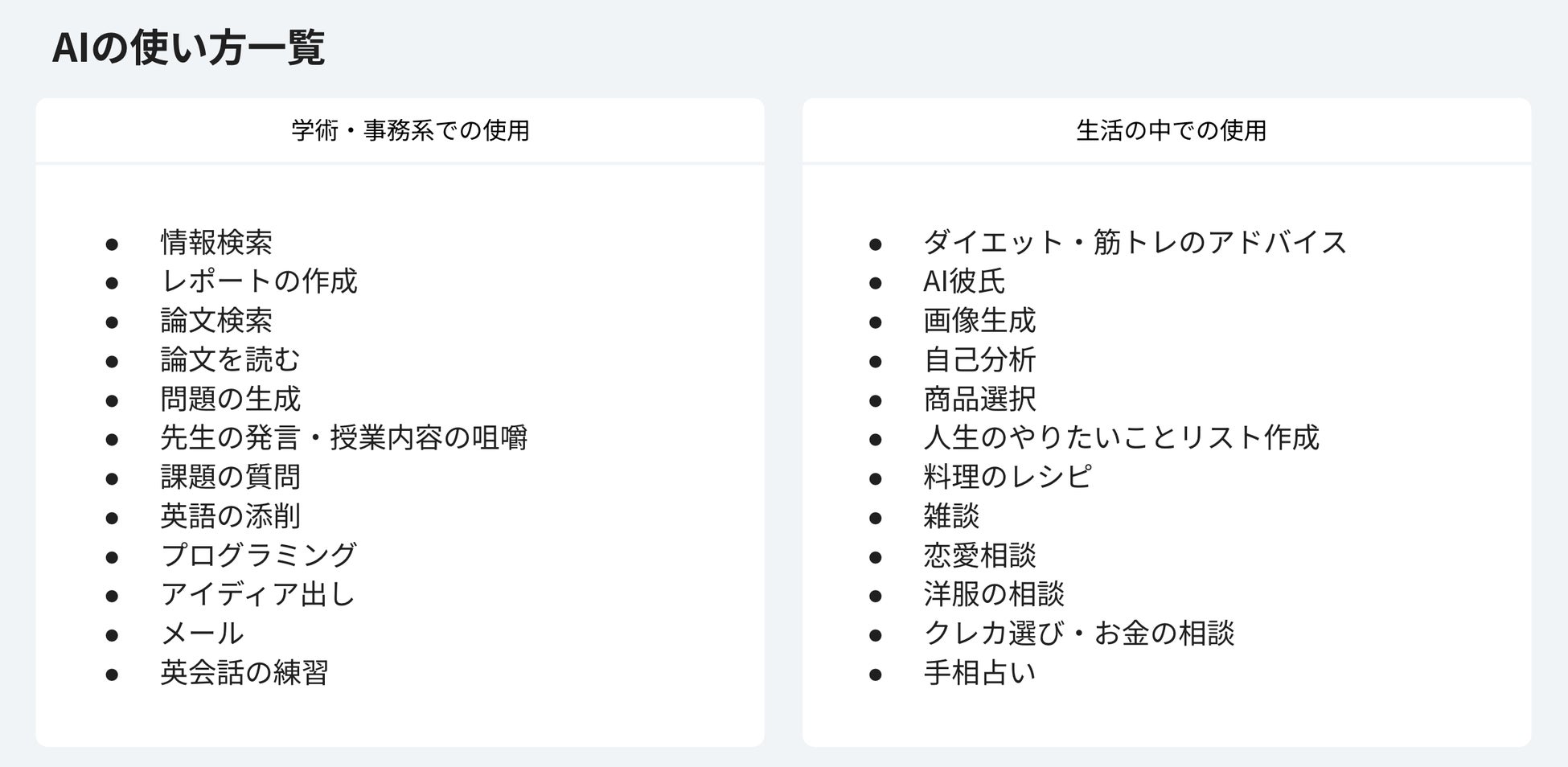

大学生たちの間で、生成AIはもはや“レポート作成支援ツール”としてだけでなく、日常のあらゆる場面に浸透し始めています。本調査では、学業用途とは別に「AI彼氏」「恋愛相談」「人生のやりたいことリスト作成」「洋服選び」「お金の相談」など、まるで“デジタルの親友”のような使われ方が日常的に行われている実態が明らかになりました。

これらの使い方は、従来の「生産性向上」や「効率化」といったAIの本来機能からは一見かけ離れて見えるかもしれません。しかし若年層のユーザーは、生成AIを単なる情報処理の道具としてではなく、感情に寄り添い、気軽に相談できる“対話パートナー”として自然に受け入れていることがうかがえます。

こうした傾向は、生成AIが「未来の職場での共創ツール」になる以前に、すでに個人の心に寄り添う“日常の伴走者”となりつつあることを示しています。AIと人との関係性が“便利”から“共感”へと進化する中で、教育・福祉・ライフスタイル領域における活用の可能性も、今後ますます注目されそうです。

■「AIは高校時代から当たり前」Z世代の“生成AIネイティブ”化が進行中

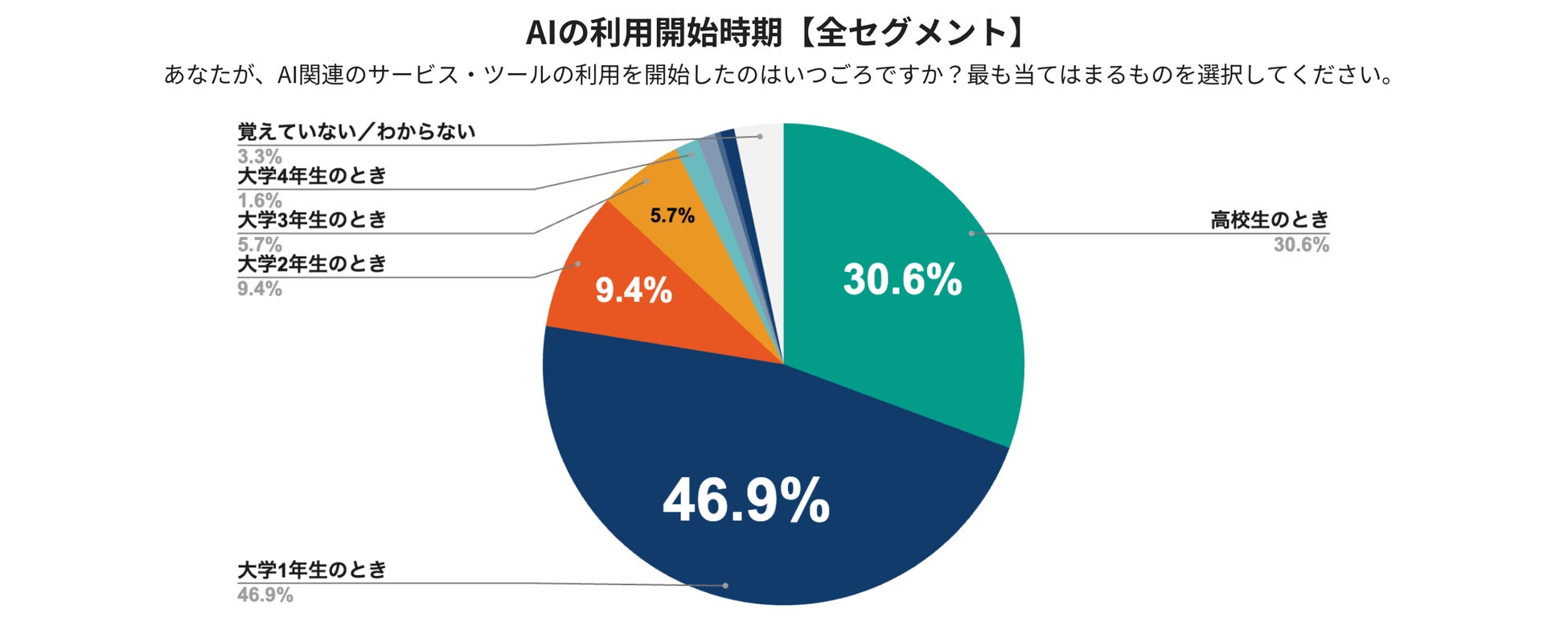

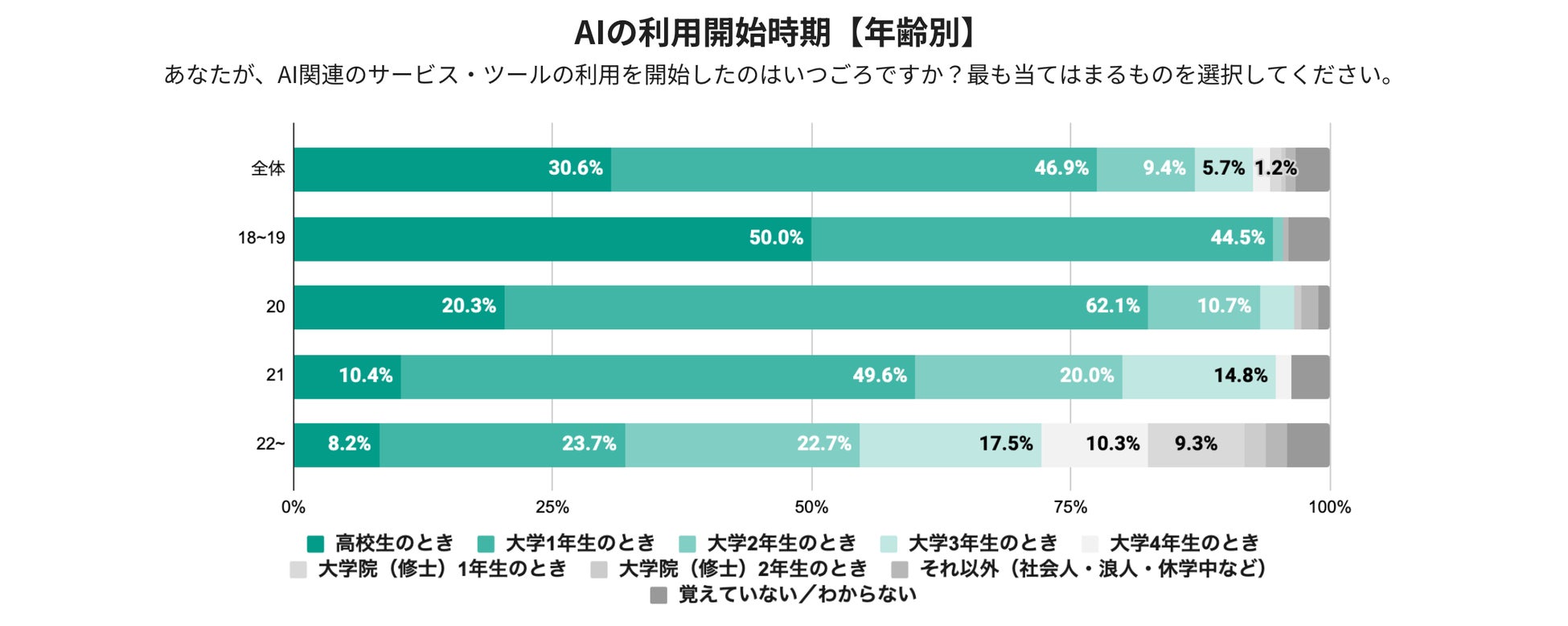

大学生における生成AI利用の“早期化”も鮮明になっています。今回の調査によると、「AI関連サービスを使い始めたのは大学1年時」と回答した学生が最も多く全体の46.9%を占めましたが、それに次いで多かったのが「高校時代から利用していた」とする30.6%という結果でした。すでに約3人に1人が“高校生AIユーザー”として大学に入学している計算になります。

さらに年齢別に見ると、現在18〜19歳の学生のうち半数が「高校生のときにAIを使い始めた」と回答しており、Z世代・α世代を中心に「生成AIネイティブ世代」が出現し始めていることが明らかとなりました。

従来は大学・研究機関・企業での活用が中心とされてきた生成AIですが、今やその出会いは高校や中学、あるいは家庭内にまで下りてきています。情報科教育や受験対策、さらにはSNS経由の“遊び”の中で自然にAIに触れる若者たち──この潮流は、教育現場や企業が前提とする「AIリテラシー導入の起点」がすでに“遅れている”可能性を示唆しています。生成AIは「大学で教えるもの」ではなく、「すでに持ち込まれているツール」。教育の出発点そのものが、静かに塗り替えられつつあります。

■生成AI上の「広告」と「中立性」の両立が今後の課題

生成AIサービスの料金体系に対する設問では、「広告を見てもいいから無料で使いたい」と回答した学生は全体の77.0%にのぼり、圧倒的多数が無料利用を志向。一方で「有料でも広告なしを選びたい」とした学生は10.4%にとどまり、大学生は価格優先の意識が強いことがわかりました。

しかしその一方で、「もしAIの回答内容に広告主の影響が及んでいるとしたらどう感じるか?」という設問では、42.7%が「あまり許容できない」、32.0%が「まったく許容できない」と回答。つまり、約75%の学生が“広告による回答のバイアス”には明確な嫌悪感を持つという結果になりました。

この矛盾するようにも見える傾向は、今回の調査対象である大学生が倫理性を問う質問に対して理想的な回答を選ぼうとする傾向を持ちやすい層であることも影響していると考えられます。すなわち、「自分は広告に影響されないように振る舞いたい」「AIは中立であるべき」という自己像や理想像に基づいた選択が作用している可能性があります。

他方で、仮に生成AIの回答が広告やスポンサーの影響を受けていると利用者が“実際に感じた場合”には、倫理観の高さと結びついた反発や炎上のリスクが顕在化する恐れも否めません。特にステルスマーケティングに敏感な若年層においては、AIの“公平性・中立性・第三者性”こそが信頼の根拠となることを示す調査結果とも言えます。

したがって、今後の生成AI設計においては、単に技術的な正確性だけでなく、「ユーザーの利益を最優先する意思が伝わるUXデザイン」や「広告と情報の線引きを明示する透明性」が求められる段階に入っていると考えられます。

■総評

株式会社イマーゴ 代表取締役社長

iQ Lab共同代表 / シニアコンサルタント

神尾寿

インターネット、スマートフォン、SNSなど、人々のライフスタイルを一変させて社会の在り方を変容させる「パラダイムシフト」は、いつも若い世代での爆発的な普及から始まります。

その観点で今回の調査を見ると、大学生における生成AIの利用が単なる“新技術”の導入にとどまらず、すでに文化的・倫理的なレイヤーにまで浸透しはじめているという現実が浮かび上がります。

特に注目すべきは、生成AIが実用ツールの枠を超えて日常生活や感情的な領域にまで活用が広がっている点です。自己分析、雑談、恋愛相談といった使い方が定着しつつあることは、AIがユーザーの“心理的なパートナー”や“自己像を映す鏡”としての機能を果たし始めている兆候が示唆されています。

また、回答の中立性や広告への嫌悪感に関する意識の高さも見逃せません。無料利用を望む一方で、広告が回答内容に影響を与えることには拒否反応を示す傾向が顕在化していることは、AIに単なる利便性だけでなく、「信頼できる存在であってほしい」「自分を騙さないでほしい」という潜在意識の表れと見て取れます。これは、SNSやECでのステマ問題に敏感なZ世代らしい反応でもあります。

一連の結果は、若年層がすでに生成AIを“使う側”であると同時に、“新たな日常生活でのパートナーとして再解釈している”ことを物語っています。今後、AIの開発や実装においては、技術的な機能性だけでなく、ユーザーが求める透明性・共感性・信頼性の3要素をどのようにデザインしていくかが重要になるでしょう。

■株式会社イマーゴ

最新テクノロジーと若者世代の調査・分析から、「次の市場、次の社会」にフォーカスした事業戦略の策定支援や新ビジネスの企画、新たな技術を用いたプロトタイプ開発などを行うコンサルティングファームです。イマーゴは九州大学と組織対応型連携を締結しており、同大学内を拠点とするシンクタンク部門の「iQ Lab」を設置しています。iQ Lab では九州大学の卒業生のほか、博士課程・修士課程に在籍する若手研究者やエンジニア、デザイナーが正社員として多数在籍しています。また2025年4月から正社員及び契約社員が九州大学の博士号・修士号を取得する際に学費を会社が全額負担する制度を導入するなど、「学びと仕事を両立させる仕組み」の構築に力を入れています。

株式会社イマーゴ WEBページURL:https://imago.co.jp/

■神尾寿 略歴

1977年生まれ。大手通信会社での新規事業の企画・マーケティング業務を経て、モバイルIT、自動車・交通、デジタル決済分野を専門とするジャーナリストとして独立。2007年から2017年にかけてはApple社の公認ジャーナリスト(Tier 1)として、同社のプロダクト開発思想やビジネスモデルを継続的に取材・研究。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員、NEDO技術委員なども歴任。

2016年にコンサルティング会社イマーゴを設立し、大手企業の研究開発・事業開発支援に携わる。現在は九州大学伊都キャンパスに拠点を置くシンクタンク「iQ Lab」の代表として、新しい世代の価値観・受容性を重視した事業開発やUXデザインの設計・開発を行っている。著書に『次世代モバイルストラテジー』『TOYOTAビジネス革命』など多数。

■本件についてのお問い合わせ

株式会社イマーゴ

コンタクトフォーム:https://imago.co.jp/contact

電話番号:03-6452-8847

広報担当:田代・松尾

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像