入浴を日本文化へ昇華させる「湯道文化賞」第4回受賞者5組が決定!

〜 今年の湯道文化賞授賞式は湯道はじまりの地・京都で開催!参加者募集中! 〜

一般社団法人 湯道文化振興会(代表理事:小山薫堂、本社:東京都港区)は、日本人が日常的に行う入浴行為を「文化」へと昇華させることを目的として、入浴に関する文化的な取り組みに光を当てる「湯道文化賞」を創設。この度、第4回となる今年の受賞者5組が決定いたしました。今年の「湯道文化賞」授賞式は、一般公開形式、会場は、T・ジョイ京都(京都市南区)で開催いたします。なお、今年の授賞式は、「湯道」にまつわる2つのイベントを同時開催するスペシャル企画【湯道 in 京都】内で実施いたします。みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

<受賞者一覧>

●湯道文化賞:入浴を「文化」へ昇華するために、特に輝かしい功績を遺した個人・団体。

日本秘湯を守る会

昭和50年に故・岩木一二三氏の提唱により小さな山の温泉宿33軒が集まり創立。自然環境、地下資源の保全・保護に取り組みながら、限りある貴重な地下資源、自然の恵みともいえる温泉を大切に守り、いろいろな思いを胸に旅に出る人々の心根に思いをはせ、旅人を迎える宿と人がどうあるべきかを問い続けてきた。「旅人の心に添う 秘湯は人なり」を理念・使命としている。

<選考理由>

日本秘湯を守る会は、1975年の発足以来50年にわたり、“秘湯”という言葉を生み出し、アクセスの難しさを魅力へと変えることで、日本の温泉に新たな価値を築いてきた。団体旅行が主流だった時代に、パンフレットやスタンプ事業など独自の仕組みで小さな宿を結び、「秘湯めぐり」という新たな旅の目的を創出。多くの愛好者を生み出してきた。

さらに、“HITOU”として日本の温泉の豊かな魅力を世界へと届けている。自然への感謝を忘れず、湯を守り、人をつなぎ続けてきたその活動は、湯道の精神である「感謝」を軸としながら湯を日本文化に昇華させており、まさに本賞にふさわしい。

●湯道特別賞:入浴文化の発展・継続を支えてきた個人・団体。

京都銭湯(京都府公衆浴場業生活衛生同業組合)

地域に根ざした存在として、京都府内に 80 軒以上ある銭湯の魅力と⻑く親しまれてきた文化を守り、次の世代へとつなぐ活動を続けている。京都産の素材を活かした「変わり湯」を通じて、地域の魅力を発信する取り組みも行う。なかでも「ほうじ茶湯」では、京都府和束町産のほうじ茶を使用し、香ばしい香りとともに心身を癒す特別な入浴体験を提供。京都に息づく伝統を大切にしながら、新しい世代にも親しまれる銭湯文化とコミュニティの形成を目指し、今後も活動を続けていく。

<選考理由>

京都盆地の地下には、「名水」と呼ばれる「軟水」が脈々と流れており、その水は形を変え、京都の食をはじめとした豊かな文化を支えてきた。そんな水を沸かした銭湯は格別で、地域に根ざした伝統的建物と相まって、長年にわたり日本の銭湯文化の魅力を国内外に発信する拠点となってきた。

その上で、京都銭湯はその歴史に甘んじることなく、「変わり湯」や「銭湯トレカ」などの企画を通じ、地域の銭湯がコミュニティスポットとして活き続ける挑戦を続けている。2025年12月からは、湯道と連携した「京都銭湯 二十四節気 湯めぐり」を開催し、京都の銭湯文化をさらに盛り上げる予定。伝統を守りつつ、新しい挑戦を重ね、日本の銭湯文化を牽引するその姿は、まさに本賞にふさわしい。

●湯道工芸賞:入浴にまつわる道具などを制作することで、入浴文化の振興に寄与した個人や団体。

牛乳石鹸共進社株式会社

1909年の創業以来、「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を製造。「ずっと変わらぬ やさしさを。」を企業理念に、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組む。また、牛乳石鹸商品を置いているお風呂屋さんの入口にかけるのれんを製作するなど、人々を楽しませながら、日本の古き良き銭湯文化を盛り上げる活動も行っている。

<選考理由>

入浴に欠かせない石鹸を、1909年の創業以来、国内の工場で、あえて手間のかかる「釜だき製法(けん化塩析法)」でつくり続けている。この製法でつくられた石鹸には天然のうるおい成分が多く含まれ、肌にも環境にもやさしい。

さらに、さまざまな企業や団体、各地の浴場組合とコラボレーションし、多彩な企画を実施。特に1950年代から風呂屋にかける「のれん」の製作を行い、毎年、新しいデザインで地域性に沿ったサイズ別に提供、町中の社交場である風呂屋の雰囲気づくりに貢献してきた。石鹸づくりを軸に、入浴文化全体を盛り上げ続けるその取り組みは、まさに本賞にふさわしい。

●湯道創造賞:これまでにない発想や取り組みで、入浴に新たな価値を付加している個人・団体。

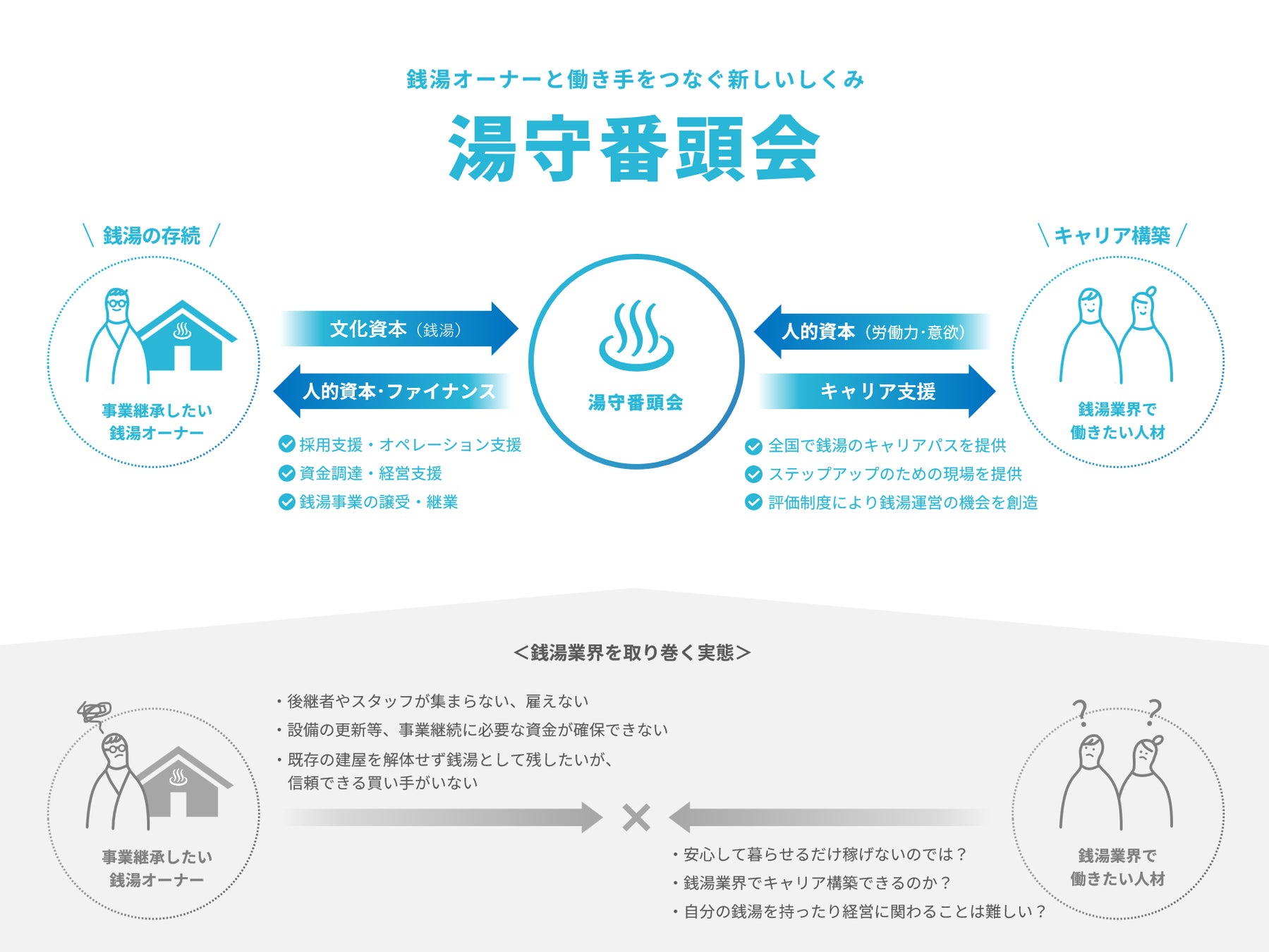

湯守番頭会

銭湯を文化資本として守り、持続可能な経営を支援する新たな取り組み。業界が直面する課題に対し、人材育成・雇用支援といった「人」、経営・資金調達といった「金融」の側面から、「銭湯の未来のために何ができるか」を問い続けている。

文化財まちづくりに取り組む株式会社narrative、ともに銭湯まちづくりに携わる化粧品製造販売の株式会社フェニックス、銭湯事業のコンサルティングに取り組む、ゆないと株式会社が連携し、独自のアプローチを歩む。

<選考理由>

ピーク時の10分の1以下になったと言われる「銭湯」。銭湯を単なる入浴施設ではなく、街と人の記憶を宿す「文化資本」であり、多様な人を受け入れる社会的役割を担ったコミュニティとして位置づけ、未来に残そうとする取り組みは、今後の銭湯文化にとって良い影響を与えると考える。

銭湯存続の課題として指摘される「後継者不足」と「資金不足」を解決するため、立場の異なる三者が連携し、コンサルティング活動を展開している点も新しい。今回の受賞が、この創造的な活動のさらなる広がりを後押しし、銭湯の未来をより一層明るく照らしていくことを願っている。

●湯道貢献賞:「湯道」の精神理念に深く共感し、それを体現する個人・団体。

アンカーシップパートナーズ / 飛鳥III

2007年創業の船舶投資ファンド。2019年3月に、日本郵船株式会社100%子会社であった郵船クルーズ株式会社の株式50%を譲り受け、クルーズ事業に参画。2021年12月には、湯道初代家元・小山薫堂を飛鳥クルーズ初のアンバサダーに迎えた。かつて船が文化や情報の交流を担っていたように、飛鳥クルーズを通じて日本の伝統文化を日本、そして世界へ発信し続けている。

<選考理由>

豪華客船「飛鳥Ⅲ」に日本ならではの入浴文化を体験できるグランドスパを設置。男湯・女湯の暖簾は湯道家元が揮毫し、船上の風呂に湯道の精神を取り入れている。船首から進行方向を眺めながら入浴できる展望風呂は、ドイツの職人から「クレイジー」と称されるほどのユニークな設計で、日本の入浴文化の独自性と魅力を国内外に伝える象徴となっている。

さらに、同社はニューヨークのJapan Parade前夜祭において湯道を発信する場を提供し、街中を走るLEDトラックでも湯道の動画を流すなど、湯道を世界に広める礎を築いた。これら、日本の湯への愛と湯道の普及への尽力は、まさに本賞にふさわしい。

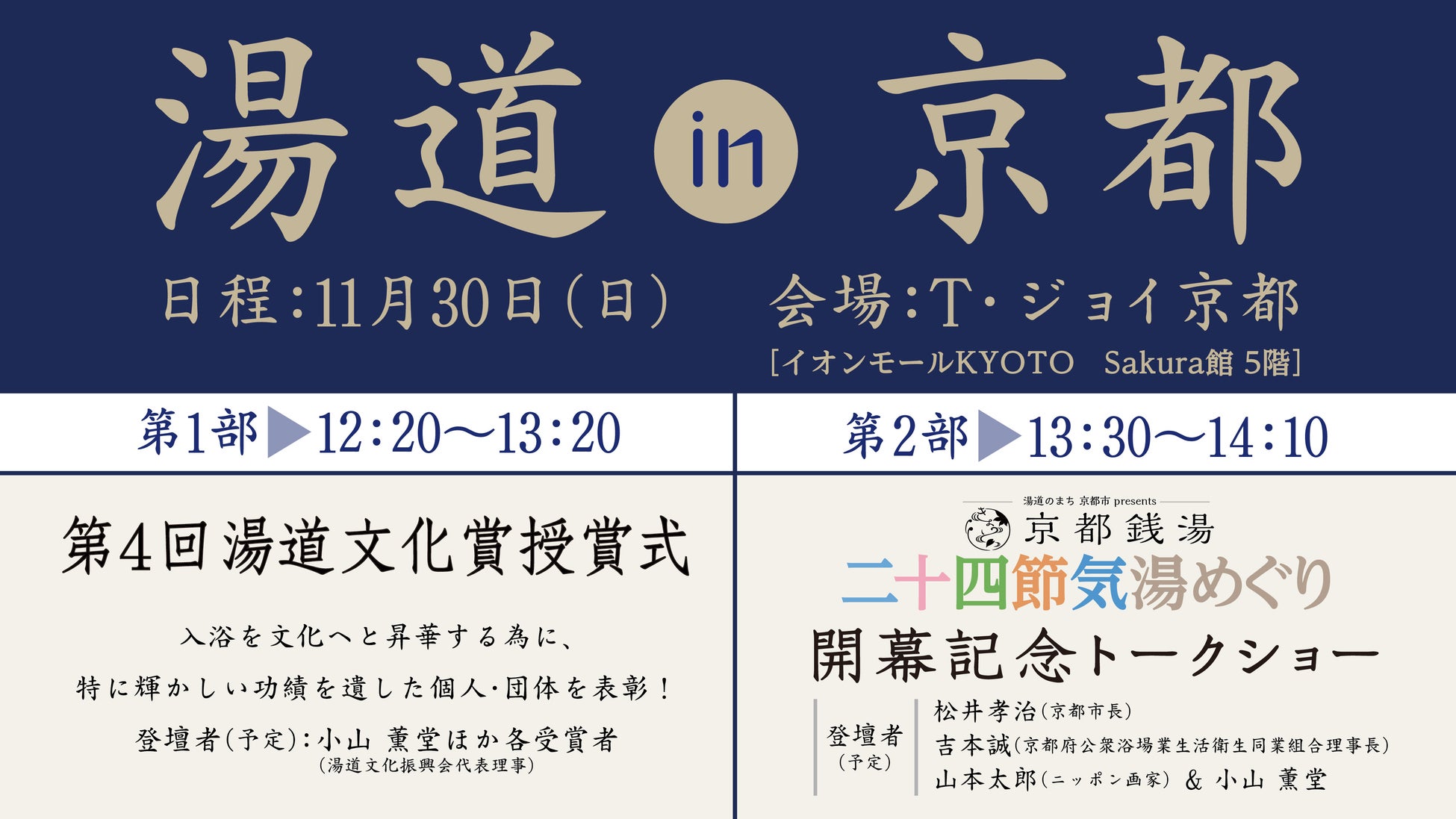

【 湯道 in 京都 ( 湯道文化賞授賞式 / トークショー ) 】

湯道文化振興会 主催「湯道文化賞授賞式」と、京都市&京都銭湯 主催、湯道文化振興会がアドバイザーとして参画する「京都銭湯 二十四節気 湯めぐり 開幕記念トークショー」を同時開催するスペシャル企画【湯道 in 京都】。湯道はじまりの地・京都で、様々な「湯道」に触れてみませんか?みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

↓湯道文化賞授賞式の参加応募はこちら(募集開始は11月1日 10:00から)

https://ssl.toho-marketing.com/1010_kyoto/

※11月1日 10:00までは上記のURLにアクセスできません。

◆開催概要

・日 時:2025年11月30日(日)12:20~14:10(予定)

12:20~13:20(60分) 第1部:第4回 湯道文化賞授賞式

(インターバル10分)

13:30~14:10(40分) 第2部:湯道のまち 京都市 presents

【京都銭湯 二十四節気 湯めぐり】開幕記念トークショー

(京都銭湯の新キャラクター発表もあり)

<注意事項>

本イベント会場内では、マスコミ各社の取材による撮影、主催者(京都市・京都府公衆浴場業生活衛生同業組合)の記録撮影が行われ、テレビ・雑誌・ホームページ・公式SNSアカウント等にて、放映・掲載される場合がございます。これらのお客様の肖像の使用については、本イベント会場にご入場されたことにより、ご同意いただけたものとさせていただきます。予めご了承ください。

・会 場:T・ジョイ京都(映画館)

京都市南区西九条鳥居口町1番地イオンモールKYOTO Sakura館5階

JR京都駅から徒歩5分

https://tjoy.jp/t-joy_kyoto/access

・参加費:無料

※現地までの交通費は、各自でご負担ください。

・定員:50名

※先着順。定員に達し次第受付終了。

※おひとり様につき1回のみ、ご申請ください。

※ご同伴者がいる場合、お手数ですが本申請完了後にもう一度ご申請ください。

※観覧席は関係者・マスコミエリアを除いて自由席です。

◆「湯道文化賞」とは

2022年に創設。日本の入浴文化の保存・振興、そして、日本人が日常的に行う入浴行為を「文化」へと昇華させることを目的として、入浴に関する文化的な取り組みに光を当てる表彰制度。

◆「京都銭湯 二十四節気 湯めぐり」とは?

京都市と京都銭湯(京都府公衆浴場業生活衛生同業組合)が主催し、湯道文化振興会がアドバイザーとして参画している “二十四節気(にじゅうしせっき)”をテーマにした、京都市内の銭湯を舞台とした1年間に及ぶラリー企画。詳細は「京都銭湯」HPをご確認ください

https://1010.kyoto/news/24_event/

*二十四節気=四季をさらに六つずつに分け、季節の移ろいを表す言葉。例:冬至、立春など

・第1部 登壇者(予定・敬称略)

小山薫堂(湯道文化振興会代表理事)ほか各受賞者

※湯道文化賞の詳細はこちらのページをご確認ください。

▶リンク

・第2部 登壇者(予定・敬称略)

松井孝治(京都市長)

吉本誠(京都府公衆浴場業生活衛生同業組合理事長)

山本太郎(ニッポン画家)

小山薫堂(湯道文化振興会代表理事)

※登壇者の予定は変更になることもございますので、予めご了承ください。

◆「湯道」とは

現代に生きる日本人が日常の習慣として疑わない「入浴」という行為。 しかし冷静に考えるならば、飲める水を沸かして湯にし、それに人が浸かる・・・ 世界196ケ国のうち、水道水を安全に飲める国は数ケ国しかないことを鑑みれば、 これほど贅沢で感謝すべき行為はありません。 日本人にとっての入浴という行為は、世界でも類稀なる生活文化であり、 その精神と様式を突き詰めてゆくことで一つの「道」になるという想いに至りました。 「感謝の念を抱く」「慮る心を培う」「自己を磨く」という三つの精神を核としながら、 日本の入浴文化を世界に発信する活動です。

◆団体概要

団体名:一般社団法人 湯道文化振興会

所在地:東京都港区虎ノ門5-11-1

設立:2020年10月19日

代表理事:小山薫堂

事業内容:日本の入浴文化の保存、普及および国内外への啓蒙活動。日本の伝統工芸の保存、普及および振興活動など。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像