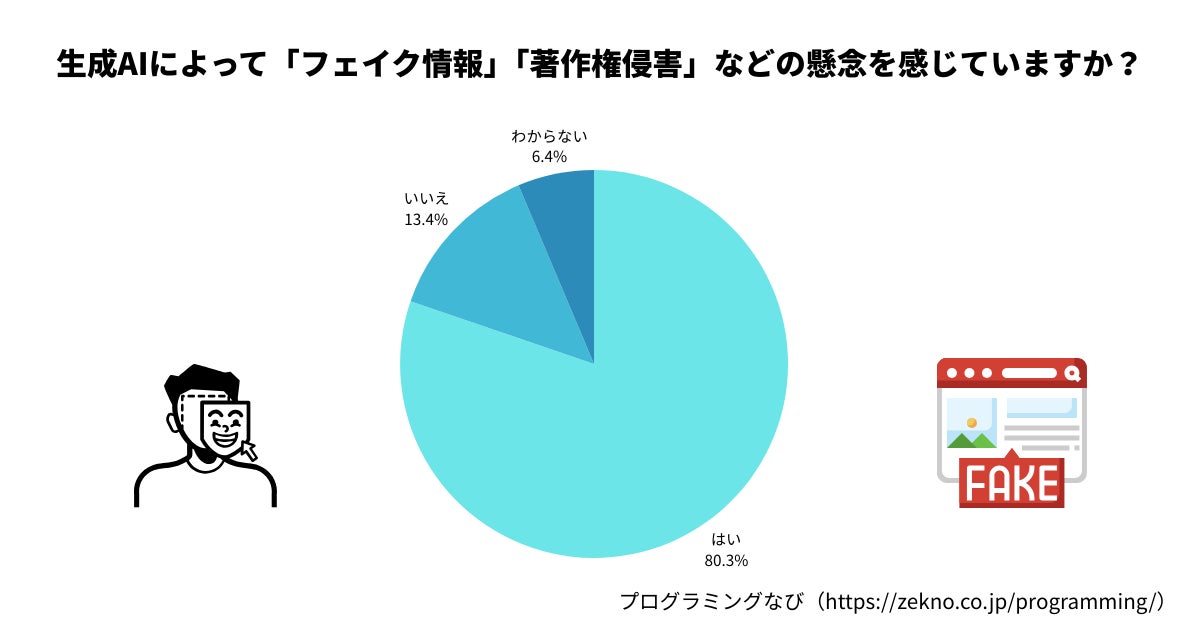

約8割が生成AIに「フェイク情報」「著作権侵害」などの懸念を抱いている

株式会社ゼクノが314名を対象に、生成AIに関するアンケートを実施しました。

※本記事の文章・画像を引用する際には必ず以下の形式での記載をお願い致します。

アンカーテキスト:おすすめ生成AIスクール・講座7選を徹底比較!【補助金対象】

URL:https://zekno.co.jp/programming/recommended-generation-ai-school/

約8割が生成AIによって「フェイク情報」「著作権侵害」などの懸念を感じている

株式会社ゼクノは、314名を対象に生成AIに関するアンケートを実施しました。

その結果、約8割が生成AIに対して「フェイク情報」や「著作権侵害」などの懸念を抱いていることがわかり、生成AIがもたらす倫理的・法的リスクに対する意識の高さが浮き彫りとなりました。

今後、利用ガイドラインの整備や教育の重要性がさらに高まることが予想されます。

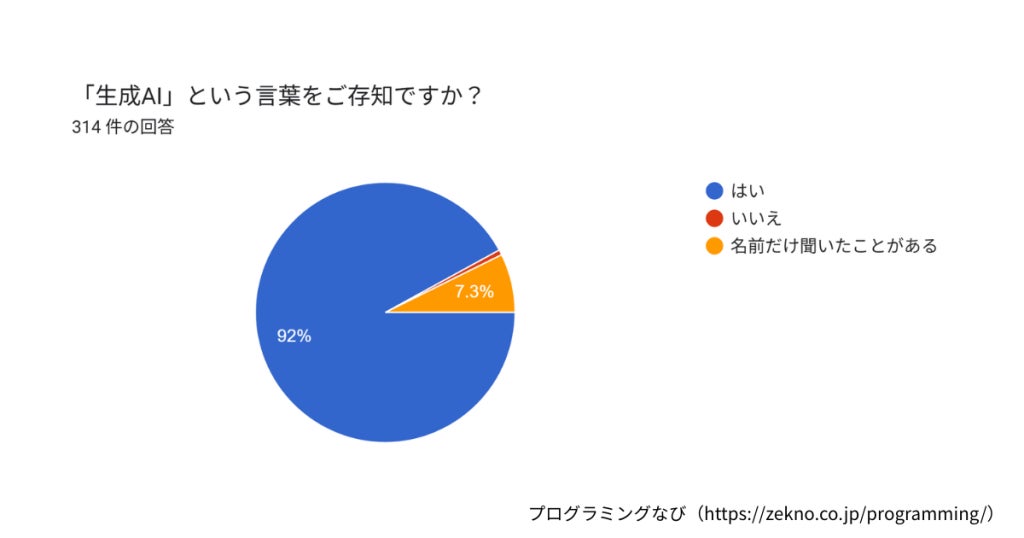

約9割が「生成AI」という言葉を知っている

『生成AI』という言葉自体の認知率は高く、約92%の方が『知っている』と回答しています。

既に一般層にも用語が浸透していることが確認できました。

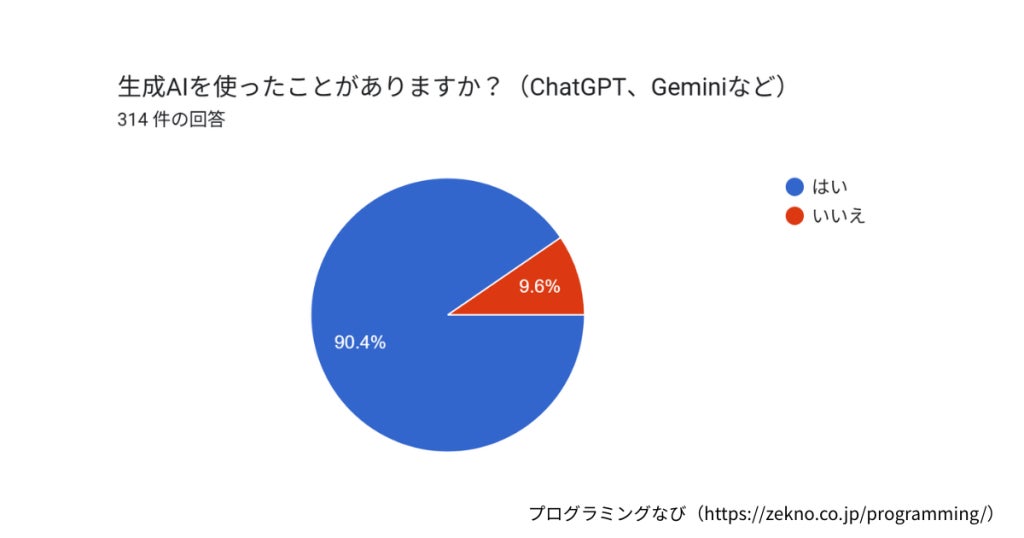

約9割が生成AIを使ったことがある

『生成AIを使ったことがある』と答えた人が過半数を占め、実際の利用経験者が多い結果となりました。

関心が実際の利用に結びついている状況です。

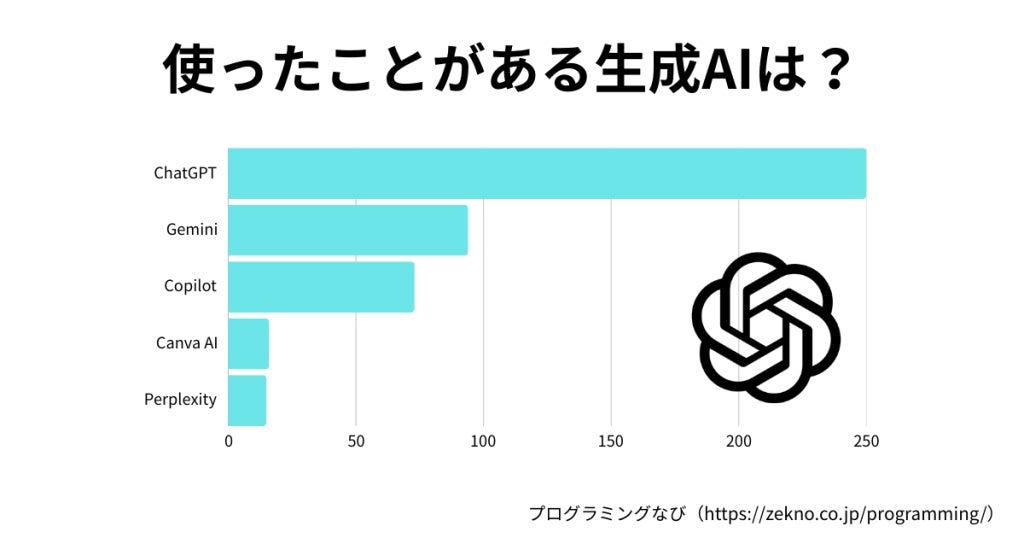

ChatGPTが最も多く使われている

ChatGPTの利用率が最も高く、次いでGemini(旧Bard)が続いています。

日本国内でもChatGPTの浸透が突出していることが確認できます。

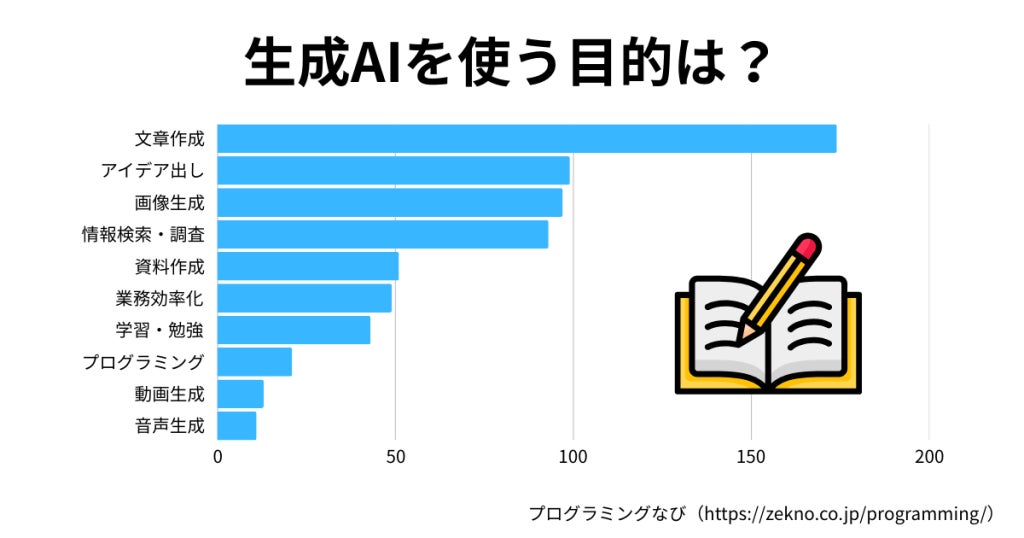

生成AIを使う目的として『文章作成』を最も多い

『文章作成』『アイデア出し』といったクリエイティブ用途がトップでした。

情報収集や要約用途も一定数見られ、生成AIが情報処理の補助ツールとして活用されている様子が伺えます。

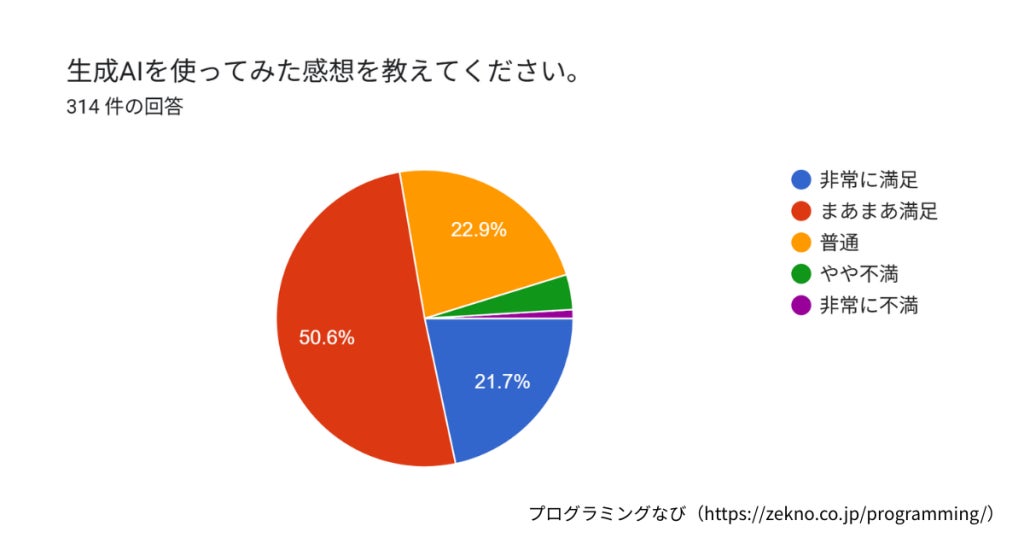

約7割が生成AIに満足している

約7割の人が生成AIに満足していることがわかりました。

一方で、正確性や使いこなしの難しさへの不安も見受けられ、今後の課題として注目されます。

生成AIに対して感じているメリット

「自分じゃ思いつかないようなアイデアを瞬時に出してくれたり、文章の下書きや資料作りがめちゃくちゃラクになる。検索より時短で、日常の作業がかなり効率化された。24時間壁打ち相手にもなってくれるのが助かる。」

「人間が手作業で行っていたら膨大な時間がかかる単純作業を大幅に時短できる。」

「検索エンジンで検索するより、知りたいことを総合的にまとめて教えてくれる。」

「自分の不得意な分野を補うことができる。」

「考えつかないような回答が出てきて面白い。アイデア出しなどに役立つ。」

「短時間で成果を上げることができる。」

「ふわっとした自分の考えを言語化してくれる。ちょっとした調べ物にも役立つアシスタント的存在。」

「即座に情報収集してくれる。検索の労力を大幅に省ける。」

「対人だと『自分で考えろ』と言われることも、AIだと丁寧に教えてくれる。」

「こちらが思ってもみなかった内容を提案してくれるのがうれしい。」

『作業時間の短縮』『新しいアイデアの発見』『情報収集の効率化』など、業務効率化と創造性支援のメリットが多く挙げられました。

特に文章作成における時短効果が強調されています。

生成AIに対して感じている不満やデメリット

「それっぽく言ってるだけで中身が間違ってるときがあるのが不安。特に専門的な話や法律系の話とかは、内容が正しいか自分で確認しないと危ないと感じる。」

「情報が本当に正しいとは限らない。」

「著作権や情報の正確性に不安がある。」

「自分に知識がない分野だと、AIの誤りに気づけないのが怖い。」

「プロンプトを工夫しないと、欲しい回答が得られない。」

「一見正確そうでも、しれっと誤った情報が混ざるのがタチが悪い。」

「AIの回答を鵜呑みにできず、確認や修正が必要。」

「フェイク画像や動画のリスクがある。」

「生成物の個性を出すのが難しい。」

「最終的に人のチェックが必要で、完全に任せられない。」

『誤情報が含まれる』『答えが曖昧なことがある』『日本語の精度にばらつき』などが目立ちました。

期待値が高い分、正確性や信頼性に課題を感じているユーザーが多いと言えます。

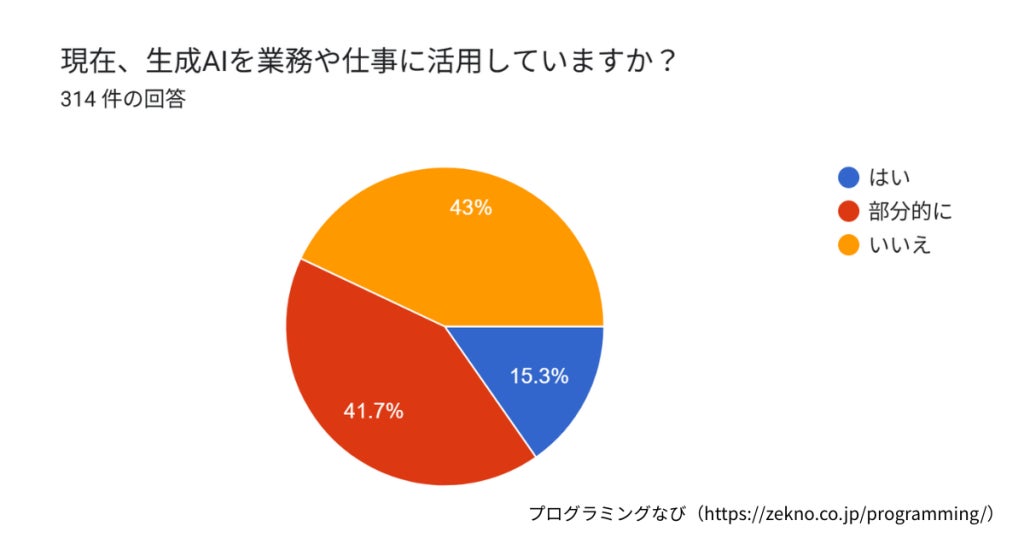

過半数が生成AIを業務や仕事に活用している

『業務や仕事に活用していない』が多数派を占めています。

個人利用は進んでいる一方で、業務活用についてはまだ導入障壁やルール整備が進んでいない現状がうかがえます。

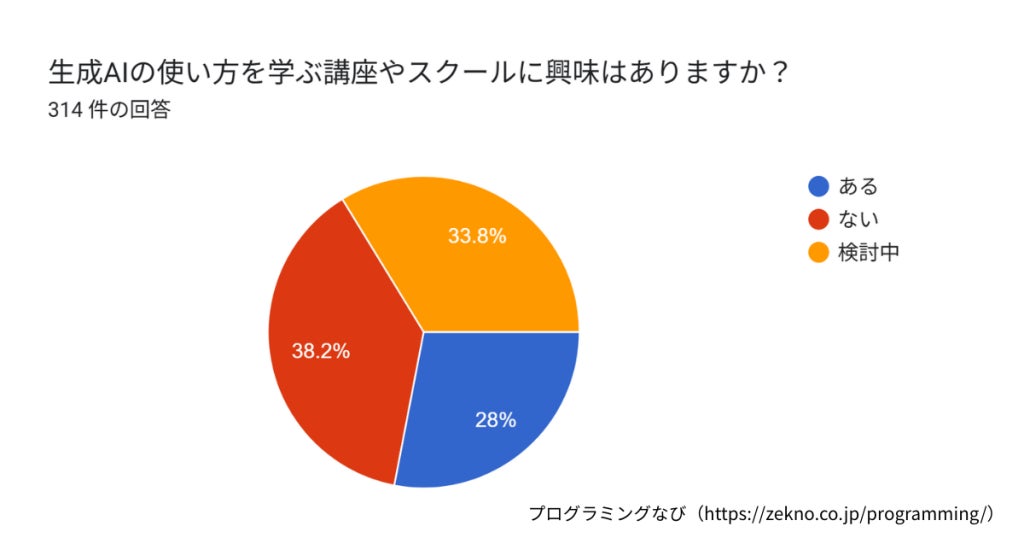

過半数が生成AIを学ぶ講座やスクールに興味がある

『興味がある』が過半数を占め、生成AI活用スキルへの関心の高さが示されました。

今後、体系的な学習コンテンツへのニーズが高まることが予想されます。

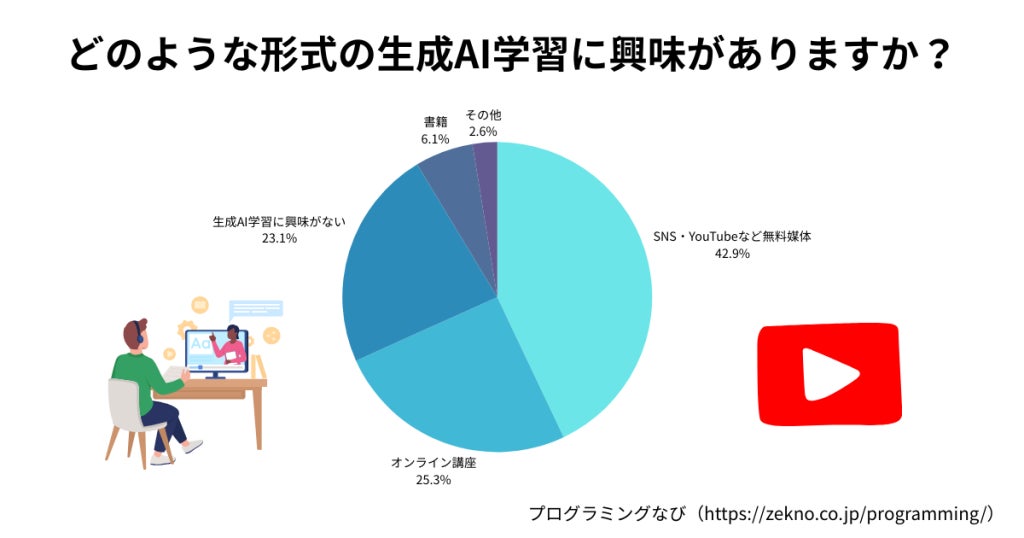

約4割がSNS・YouTubeを使った生成AI学習に興味がある

『YouTube』や『SNSなどの無料媒体』が特に人気で、手軽にアクセスできる無料の情報源を求める声が目立ちました。

高額な講座やスクールよりも、まずは無料で気軽に学びたいというニーズが強いことが分かります。

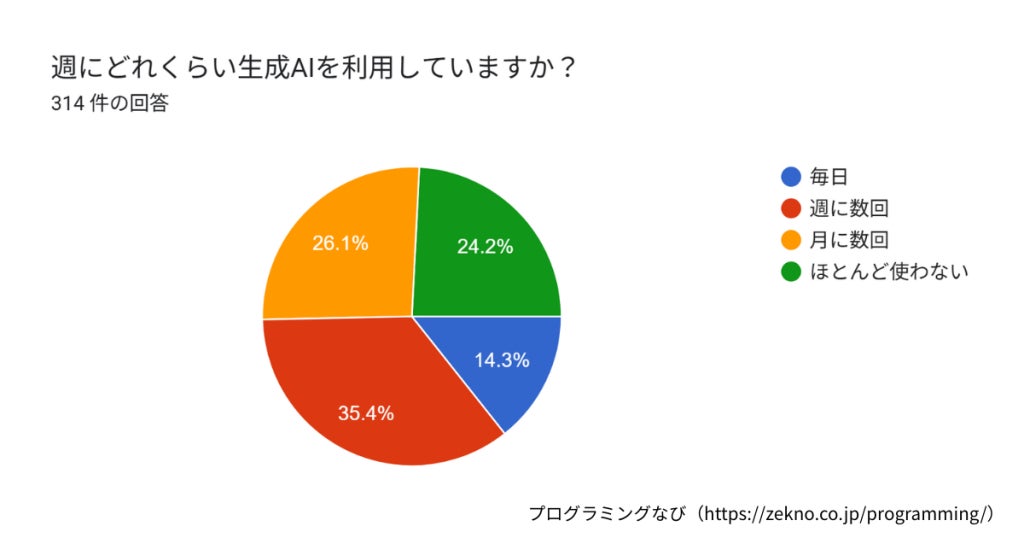

生成AIの利用頻度は『週に数回』が最も多い

『週に数回』の回答が最も多く、日常的な利用には至っていない人が多いようです。

一方で『毎日使う』ユーザーも一定数おり、利用頻度に二極化が見られました。

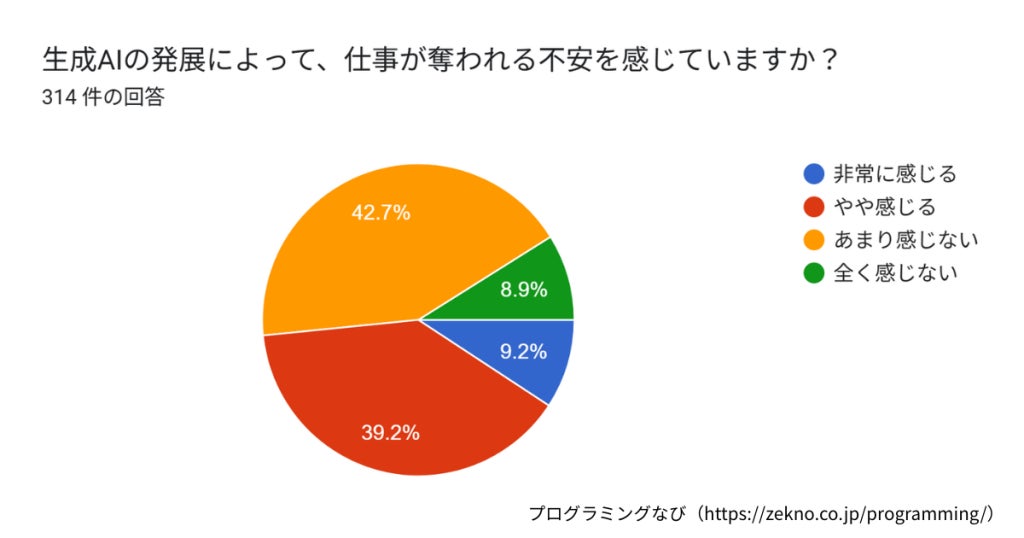

約半数が、生成AIによって仕事を奪われる不安を感じている

『不安を感じる』と答えた人が約半数を占めています。

生成AIの進化が労働市場への影響を意識させていることが伺えます。

『プログラミングなび』について

「プログラミングなび」は株式会社ゼクノが運営するプログラミングスクールの比較メディアです。

初めてプログラミングを学ぶ子供から、エンジニア転職を目指す大人まで、それぞれのニーズに合ったスクールを見つける情報を提供しています。

さらに、当サイトの記事は現役エンジニアが執筆しており、実際の業界での経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けしています。

【調査概要】

・調査期間:2025年4月30日~2025年5月7日

・調査機関:自社調査

・調査方法:インターネットによる任意回答

・有効回答数:314人

・回答者の世代:10代以下(1%)、20代(18.8%)、30代(31.8%)、40代(24.5%)、50代(16.2%)、60代以上(7.6%)

・回答者の性別:男性(42.4%)、女性(57.6%)

【運営会社】

社名 : 株式会社ゼクノ

所在地 : 大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12

代表者 : 井本 吏

設立 : 2024年4月1日

事業内容:Webメディアの運営・管理

運営メディア:プログラミングなび(https://zekno.co.jp/programming/)

企業URL:https://zekno.co.jp/

すべての画像