「メタル」展

2025年10月30日(木) ~ 2026年1月31 日(土)@銀座メゾンエルメス ル・フォーラム

古来、金属の加工を天命とする者は錬金術師に喩えられ、加工の材料やその配合、方式、工程などは魔法の知恵に等しかった。土(鉱石)を金属に変える技能は自然の営みと人間の手業が接するところに位置するため、歴史の早い時期の鍛冶師は、誰もが羨む未知の能力を授かった者となる。くわえて、製錬と鍛造のためには火を支配しなくてはならない。鉄を高温に熱する—鮮紅色から白色に変わっていく色だけが頼り—とそれを直視することは不可能で、ほぼ何も見えぬままハンマーを叩いて望む形を作り出すことになる。そのためには身体の所作を完全に把握し、コントロールする必要もあった。

ユーグ・ジャケ「アンビヴァレンス」より

2025年秋、エルメス財団は、書籍『Savoir & Faire 金属』を岩波書店より出版いたします。本書

は、自然素材を巡る職人技術や手わざの再考、継承、拡張を試みるプログラム「スキル・アカデ

ミー」の一環で、『木』(2021)、『土』(2023)に続く3冊目となります。本書は、仏語版

『Savoir & Faire le métal』(2018、アクト・スッド社とエルメス財団の共同編集)から精選し

たエッセイやインタビューの邦訳を軸に、日本語版オリジナルとして専門家やアーティストによ

る論考やインタビュー、ポートフォリオから編纂されました。

本書の刊行を記念し、銀座メゾンエルメス ル・フォーラムでは、金属の属性を考えるグループ展

を開催します。金、銀、鉄、鉛、真鍮……。青銅器時代から現代まで、人類の文明と共に歩んで

きた金属は、原材料となる鉱物や加工技術の多様性といった特有の性質を持っています。

スキル・アカデミーのフランスにおける監修者である社会学者・歴史家のユーグ・ジャケは、書

籍の中で金属の特徴を両義性と呼んでいます。素材に備わる物理的なこの性質は、どのような文

化的な側面を持っているのでしょうか。例えば、鉱石から金属を取り出し加工する姿は、神話や魔術などのモチーフとなり、赤い炎を操る勇姿やカンカンと響く工具の大きな音として、現代人の記憶にまで畏敬とともに呼び起こされます。中世の錬金術や近代の合理性、あるいは音がもたらす象徴性、闇と光、社会階層など、展覧会「メタル」では、この両義性について、音楽、映像、造形の側面から3名のアーティストたちが金属を読み解き、再考してゆきます。メタル音楽を記号論的に解釈するエロディ・ルスール、日本古来の朱と水銀を媒介に内的宇宙と外的象徴を創造する映画監督の遠藤麻衣子、そして鉄球としての地球に人間活動を重ね合わせ、廃材を用いた作品を作る榎忠。

金属が歴史の中で作り上げてきた属性を多角的にアプローチする本展「メタル」と書籍『Savoir& Faire 金属』が、より多くの方々の好奇心に触れる機会となることを願っております。

参加アーティスト

榎忠 Chu Enoki

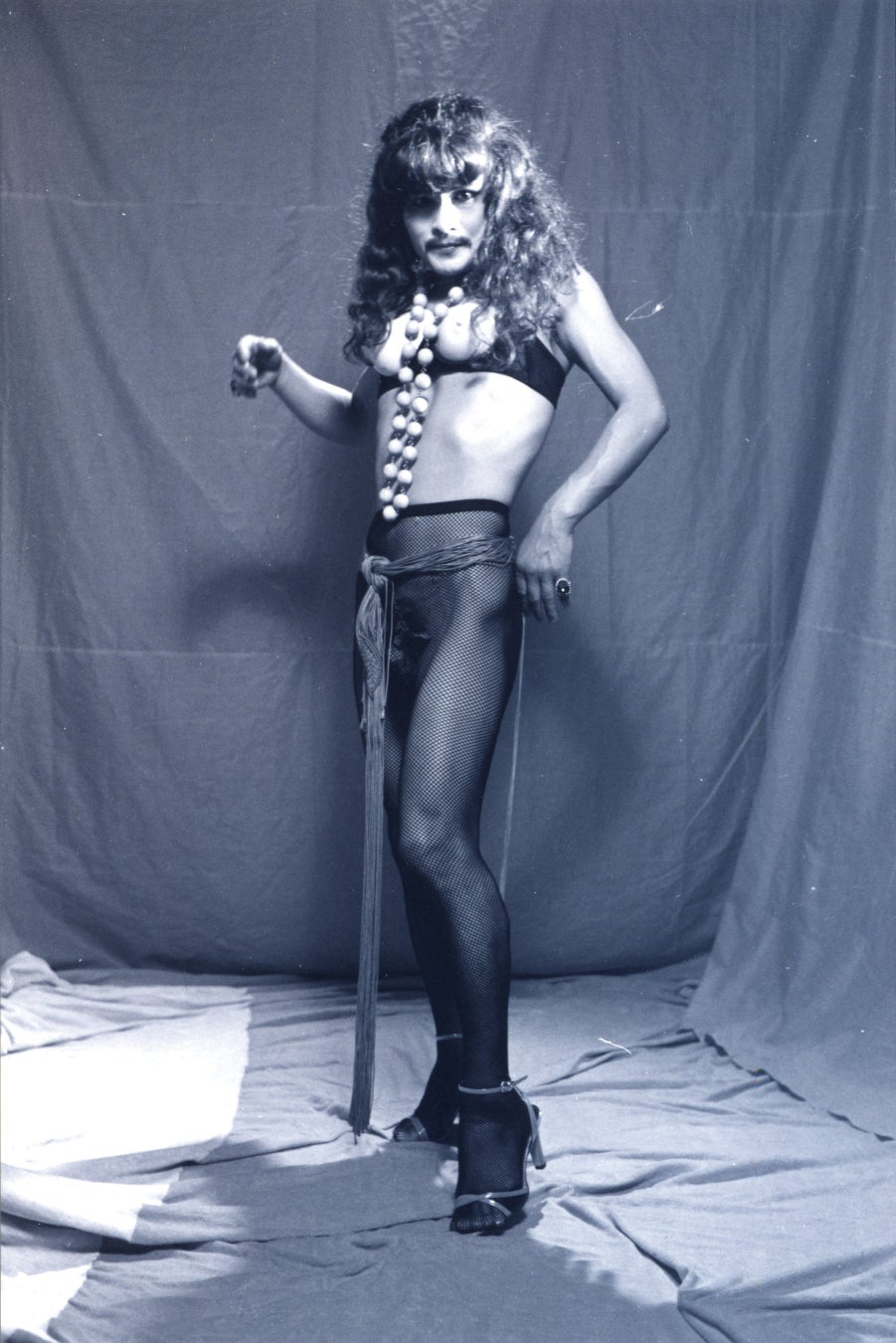

1944年、香川県善通寺市生まれ。現在は、兵庫県神戸市を拠点に活動。60年代後半から関西を中心に活動を始める。前衛グループ「JAPANKOBEZERO」での活動(1970―76年)を経た後、街中での会場探しからはじめ、自ら展覧会全体を作り上げることを行ってきた。半身の体毛を全てそり落とした《ハンガリー国へハンガリ(半刈り)で行く》(1977年)、自ら女店主に扮した《BarRoseChu》(1979年)など型破りなパフォーマンスや、銃や大砲などを扱った作品、金属の廃材に新しい生命を吹き込んだ作品など、独自の世界を展開。また榎は専業美術家ではなく、金型職人として働き、定年まで勤め上げた。その生きざまは、多くのアーティストに強い影響を与えている。

遠藤麻衣子 Maiko Endo

ヘルシンキ生まれ。ニューヨークでの創作活動を経て、東京を拠点に活動。2011年、日米合作長編映画『KUICHISAN』で監督デビューし、翌2012年、イフラヴァ国際ドキュメンタリー映画祭メインコンペ OpusBonum(オプス・ボヌム)で、最優秀ワールドドキュメンタリー賞を受賞。2016年、日仏合作で長編2作目となる『TECHNOLOGY』を発表。中編『TOKYOTELEPATH2020』は、2020年ロッテルダム国際映画祭正式出品作となる。2021年、初の美術作品となる映像インスタレーション《ElectricShopNo.1》を東京のTakuroSomeyaContemporaryArtで発表。2022年、第14回恵比寿映像祭でオンライン映画『空』を発表し、東京都写真美術館に収蔵。2023年、同作が東京都写真美術館「風景論以後」展に参加。2024年、JSTERATO*稲見自在化身体プロジェクトと協働した短編映画『自在』が世界各国で上映された。

*科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業総括実施型研究(ERATO)

エロディ・ ルスール Élodie Lesourd

1978年 、サン=ジェルマン=アン=レー生まれ。現在はパリを拠点に活動。音楽を通じ、哲学 、文学、社会学、美術史 、建築 、自然科学など 、多岐にわたる分野の探求に取り組んでいる。ルスールの創作活動は、他のアーティストによる音楽関連のインスタレーションをモチーフとしたハイパーリアリズム絵画とロック音楽文化特有の記号や符号などを分解、変容、再解釈した作品群という、二つの異なりながらも補完し合う要素によって構成されている 。 共通の概念構造によって結びつけられ、形而上学的な目的を共有するこれらの作品を通じ、有限性とは何かを問いかけている。

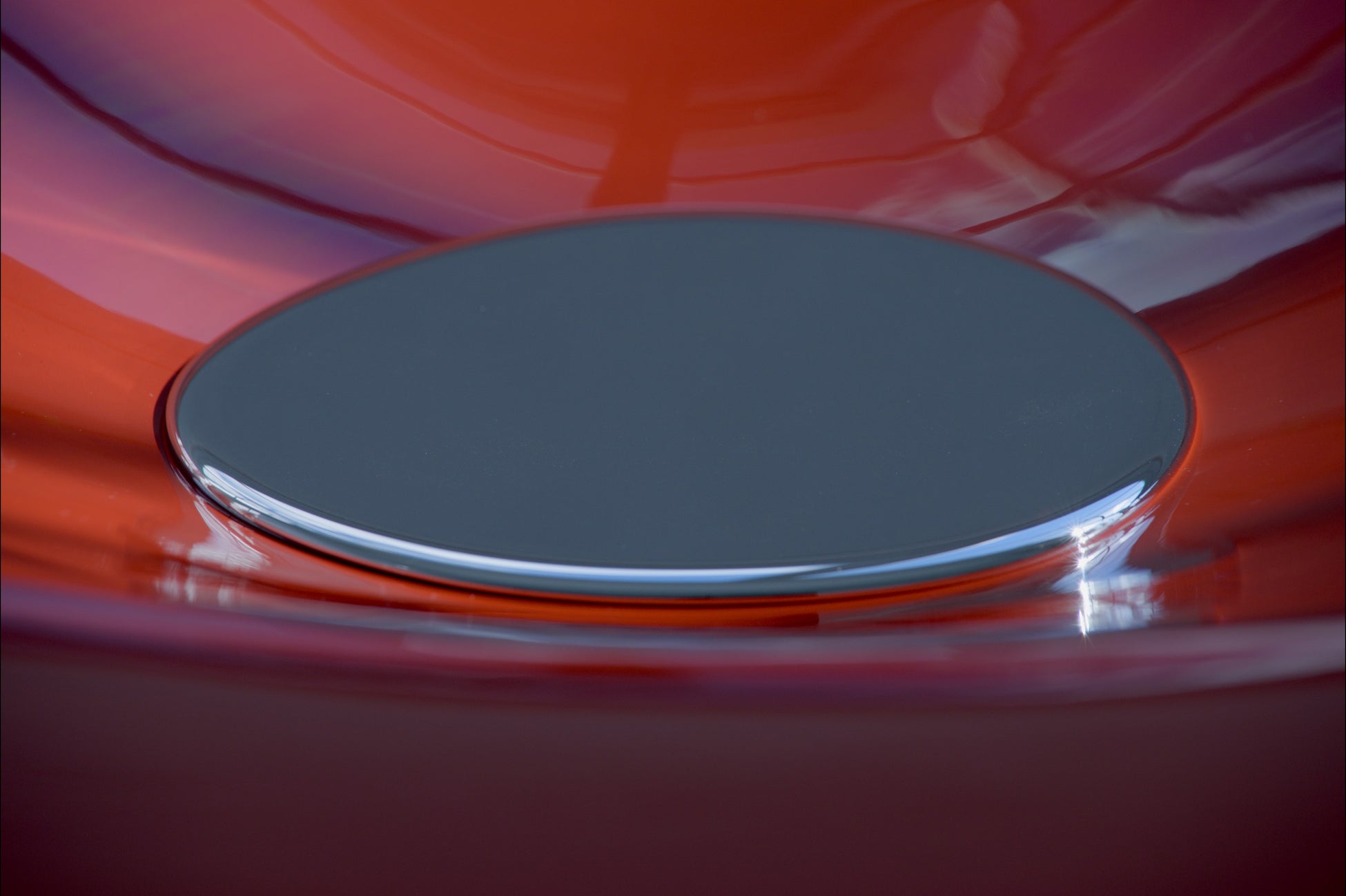

榎忠 |《ベロ耳 / End Tab》 | 2015年| 金属 | (17-21.5)×(10-13.7)×(2.3-7.2)、88個 | 高野山真言宗総本山金剛峯寺 奥殿 | 写真:阪田隆治 ©Chu Enoki

榎忠 | 《Bar Rose Chu》 | 1979 年 | 写真:米田定蔵 ©Chu Enoki

遠藤麻衣子 | 《自在》 | 2024年 | 映像作品からの静止画 ©3 EYES FILMS, JST ERATO稲見自在化身体プロジェクト

Élodie Lesourd | 《The Half of Half-and-Half (courtesy T.Blass) 》| 2014 | Acrylic on MDF | 35.2 x 52.9 cm ©Élodie Lesourd

本展覧会の写真データをご希望の方は、ウェブサイトからダウンロードしてご利用いただけます。

下記URL にアクセスし、 ID 、 Password をご入力ください。

https://reservation-jp.hermes.com/press/login.html

ID : forum | Password : METAL1

エルメス財団 編『Savoir & Faire 金属』

岩波書店刊

2025年10月24日刊行

A5変型上製函入448ページ

定価(本体2900円+税)

ISBN 978-4-00-061724-6 C0070

装幀:菊地敦己

発展と再利用の素材「金属」に、建築や工芸、アート、化学、そして歴史などから光を当て、金属が内包する人類の技術の文脈に触れながら、その奥深くに宿る謎めいた魅力に迫る一冊になっています。

目次:

日本語版に寄せて オリヴィエ・フルニエ(エルメス財団理事長)

アンビヴァレンス ユーグ・ジャケ(社会学者・歴史学者)

鉄球としての地球—榎忠と鉄の倫理 椹木野衣(美術評論家)

Ⅰ抽出と変化

昔の冶金、その基本 ロベール・アルー(科学史家)

金属と日本人の2000年 沓名貴彦(技術史,保存科学)

煉丹と服石—長生の中国的アルケミー 武田時昌(中国哲学、中国科学思想)

神話がつなぐ風景とたたら製鉄奥出雲たたら製鉄

私は前進したい ロン・アラッド(デザイナー)

重さ リチャード・セラ(彫刻家)

ポートフォリオ《遠い近所》 伊丹豪(写真家)

Ⅱ金属/メタルの芸術

素材を高める ユーグ・ジャケ(社会学者・歴史学者)

自在置物 原田一敏(日本金工史,日本刀剣史)

錠前 パスカル・レミ(金属加工部門ディレクター)

日本の刀剣・刀装具 内藤直子(美術史学)

金属の謎を追って—彫金と鋳金を継承する二人の教育者に聞く

前田宏智(東京藝術大学、彫金)上田剛(金沢美術工芸大学、鋳金)

素材を輝きに—金銀細工と技の所作 ギヨーム・ロリユ(銀細工師)

メタル音楽の金属性 ミラン・ガルサン(ジュネーヴ美術・歴史博物館 主任学芸員)

ポートフォリオ《金属と表現》岩井美恵子(近現代工芸史)選

Ⅲ金属の建築

思考の素材 マルク・ミムラム(建築家、エンジニア)

鋼鉄と近現代建築 ベルトラン・ルモワーヌ(建築家、エンジニア、歴史家)

銅山における女性労働 水溜真由美(日本文学,思想史)

可能性の領域を広げる ドミニク・ペロー(建築家)ガエル・ロリオ゠プレヴォ(デザイナー)

万博を軸に鉄と建築の関係を考える 五十嵐太郎(建築史)

ポートフォリオ《幕間》 パスカル・プーラン(アーティスト)

ー

メタル

Metal

2025年10月30日(木) ~ 2026年1月31 日(土)

榎忠、遠藤麻衣子、エロディ・ルス―ル

開館時間:11:00–19:00(入場は18:30まで)

入場料:無料

休館日:水曜日

会場:銀座メゾンエルメス ル・フォーラム 8・9階

(中央区銀座5-4-1 TEL 03-3569-3300)

主催:エルメス財団

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ

取材お問い合わせ

エルメスジャポン株式会社 コミュニケーション部

吉峰、上田、奥田(culture_info@hermes.co.jp)

TEL: 03-3569-3640

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像