住宅用火災警報器に関する実態調査

火災から命と財産を守る住宅用火災警報器なのに…

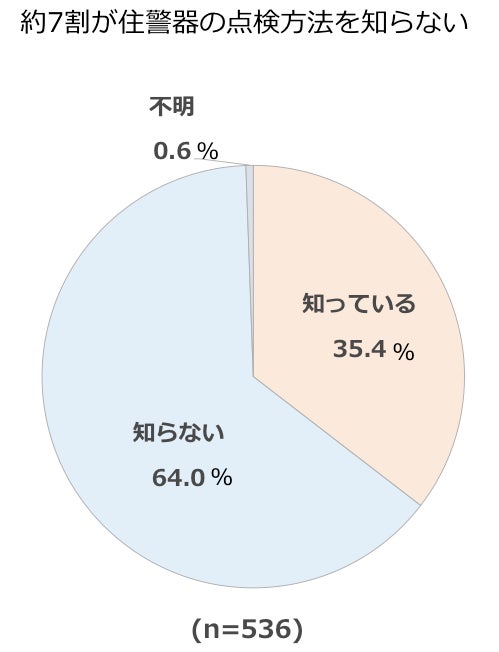

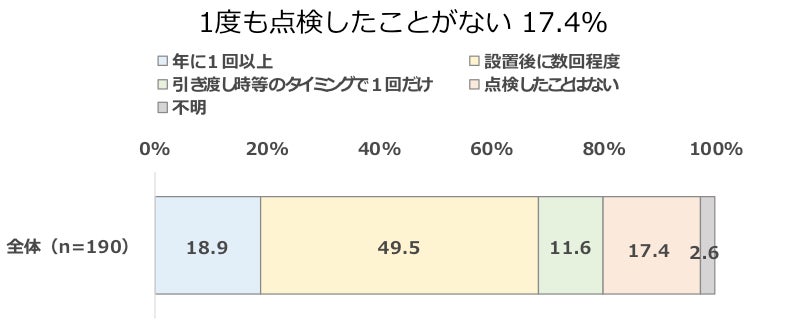

「点検方法を知らない」⇒ 約 7 割 「1度も点検したことがない」⇒ 約2割

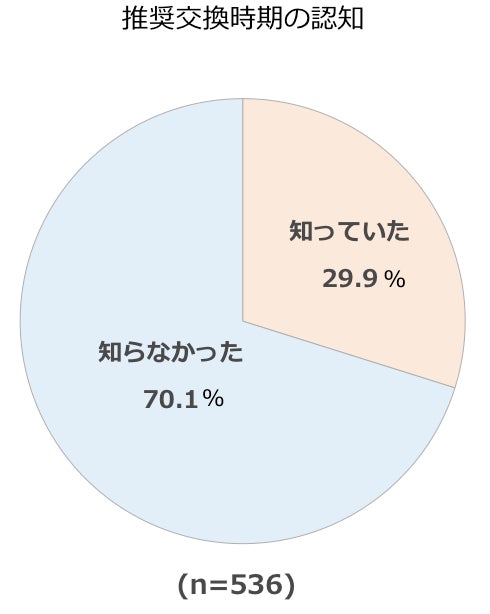

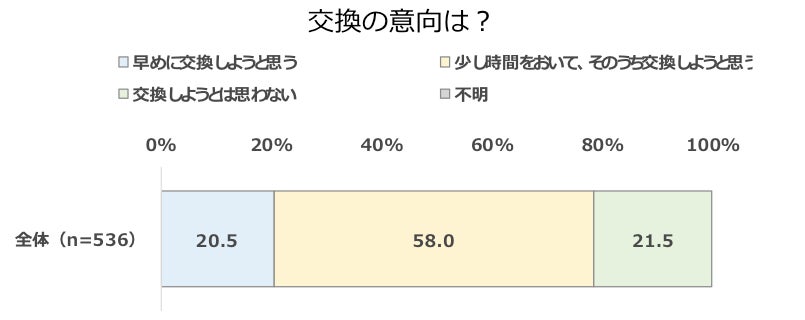

設置から10年以上たっていても「そのうち交換する、交換しようとは思わない」⇒約 8割

点検をしていない、交換は先送り。危機意識が希薄 という結果に

「点検方法を知らない」⇒ 約 7 割 「1度も点検したことがない」⇒ 約2割

設置から10年以上たっていても「そのうち交換する、交換しようとは思わない」⇒約 8割

点検をしていない、交換は先送り。危機意識が希薄 という結果に

一般社団法人 日本火災報知機工業会(会長:伊藤 龍典 東京都台東区)では、設置から10年以上経過した住宅用火災警報器(以下住警器)の交換を推奨する啓発活動を実施しています。

住警器は、平成18(2006)年に新築住宅を対象に設置の義務化がスタート。住警器の寿命である10 年以上(新築では16 年、既存住宅では11年)が経過しており、経年劣化による電池切れや故障が発生することが予想されます

工業会では住警器が正常に作動するどうかの点検、電池切れや故障による警報が鳴る前に古くなった住警器を本体ごと新しい機器に交換することを推奨しています。

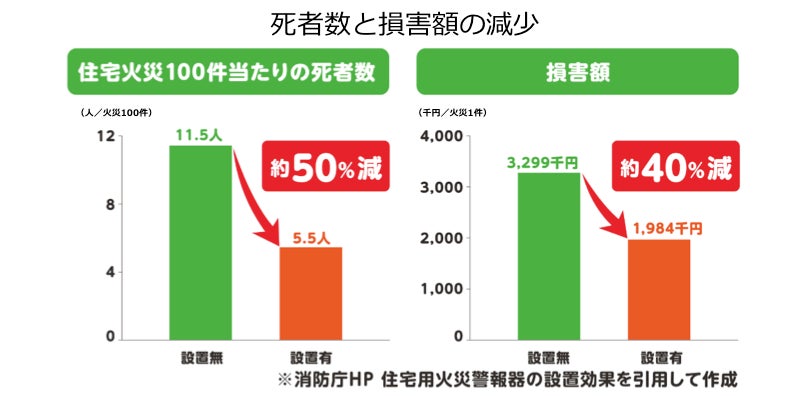

住警器は、正常に作動することで、火災発生時の死亡リスクや財産の損失拡大リスクを大幅に減少することができます。

万が一の時に住警器が正常に作動することは、居住者の命と財産を守るうえで重要であり欠かせません。

超高齢化社会のなか、住宅火災による高齢者の死者数の割合が74.1%(令和4年版消防白書)を示すことからも、住警器の大事な役割については、わかりやすく継続的に情報発信し、周知する必要があると考えております。

以上のことを踏まえ、この度同工業会では独自に「住警器の点検実施状況や電池切れ・故障の実態調査」を実施致しました。以下その結果について発表します。

調査実施期間:2022年7月26日~8月8日

調査手法:郵送による書面調査

対象者:2006年4月~2011年3月の5年間に建てられた新築戸建住宅在住者で住警器設置

個数が3個以上の計536名 (住警器3,271 台)

点検方法を知っているにもかかわらず「先延ばし」や「後回し」にしてしまっているのではと推測できる。

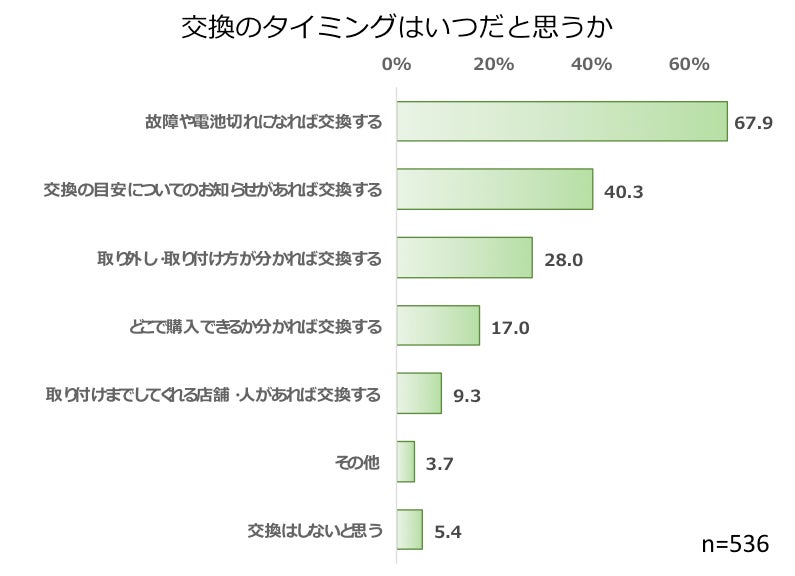

「そのうち交換する」「交換しようとは思わない」との回答理由は「まだ正常に作動していると思うから」75.4%との結果となった。点検を行っていないにもかかわらず住警器が正常に動作していると自己判断をしていると推測される。

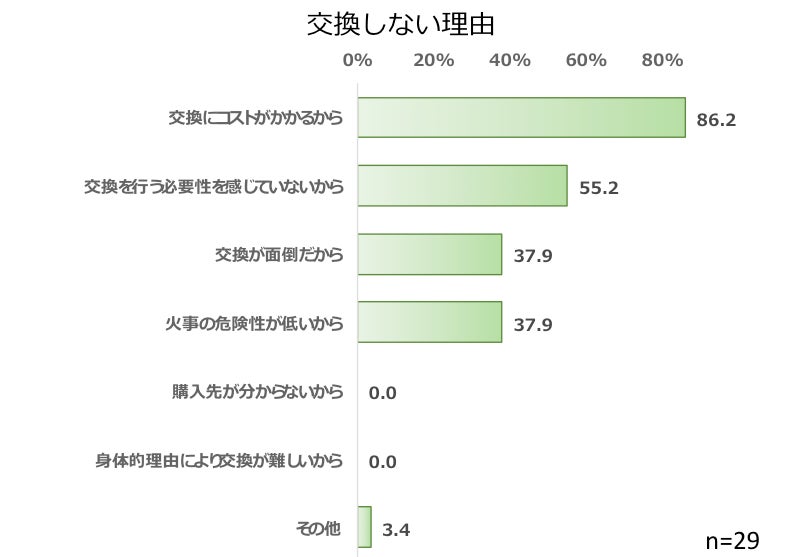

早めに交換しない理由で「まだ正常に作動していると思うから」75.4%との結果からも、住警器の交換については、コストがかかるために消極的であり、正常に動作していると想定のうえで緊急性を感じていないことが推測できる。

■まとめ

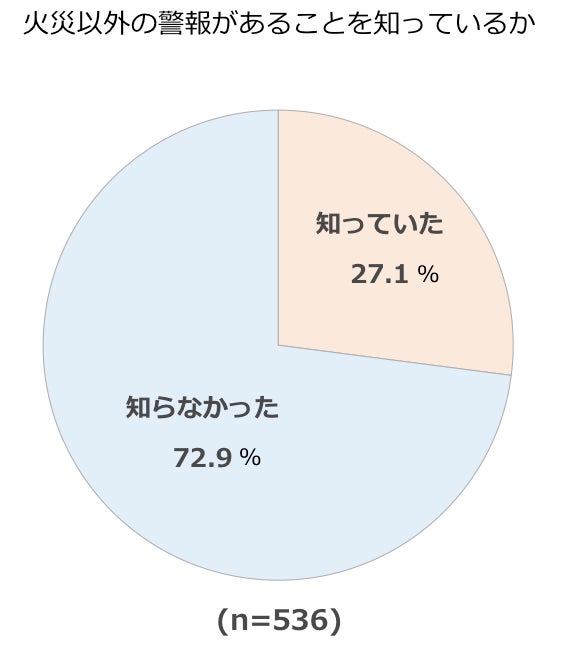

今回の調査結果から、(一社)日本火災報知機工業会(https://www.kaho.or.jp/pages/top/index.html)では、住警器の正しい役割、特性について再度わかりやすく解説し、点検方法や電池切れ、故障などの火災以外の警報(https://www.torikaeru.info/sound/)について積極的に周知を図る必要があると考えております。

点検を実施せず交換時期に気がつかなかったり、電池切れや故障の警報を聞き逃がしたり、放置したままにすると、万が一の火災に住警器が感知できずとても危険です。 居住者の皆様に、「点検の重要性」「設置から10年以上経過したら本体を交換」について認知していただくよう積極的な啓発活動をおこなってまいります。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像