食の未来は昆虫にあり!? 100年後をプロトタイプする文化祭『ナナナナ祭』で昆虫食を考える

昆虫をグルメとして楽しむ「昆虫食デザイン」とは?

7月1日から8日までの8日間、Under35の次世代リーダーが集う100BANCH(ヒャクバンチ)を舞台に、大人の文化祭『ナナナナ祭』が開催中。

2017年7月7日にパナソニック株式会社と株式会社ロフトワーク、カフェ・カンパニー株式会社が共同で開設した100BANCHは、100のプロジェクトを生み出す「未来をつくる実験区」。未来を追求する35歳以下の若者たちに、活動場所とメンターによるサポートを提供しています。『ナナナナ祭』は100BANCH一周年を記念し、活動成果を発表する文化祭。衣食住やコミュニティをテーマに、入居メンバーやゲストによる展示やマルシェ、シンポジウム、ワークショップなど36のプログラムが用意されています。

本記事では、7月6日(木)に開催された食にまつわるイベント「Creative Shibuya Mornings」「昆虫食解体新書-祭-」の様子を速報でお知らせします!

2017年7月7日にパナソニック株式会社と株式会社ロフトワーク、カフェ・カンパニー株式会社が共同で開設した100BANCHは、100のプロジェクトを生み出す「未来をつくる実験区」。未来を追求する35歳以下の若者たちに、活動場所とメンターによるサポートを提供しています。『ナナナナ祭』は100BANCH一周年を記念し、活動成果を発表する文化祭。衣食住やコミュニティをテーマに、入居メンバーやゲストによる展示やマルシェ、シンポジウム、ワークショップなど36のプログラムが用意されています。

本記事では、7月6日(木)に開催された食にまつわるイベント「Creative Shibuya Mornings」「昆虫食解体新書-祭-」の様子を速報でお知らせします!

■U35の朝活イベント「Creative Shibuya Mornings」

ミレニアル世代が培う未来のライフスタイルを定義し、社会実装する実験プロジェクト「ミレカル」。世界160都市で開催されてい「CreativeMornings」にインスパイアされ、「朝ごはん」と「コミュニティ」をテーマに、朝ごはんを食べながら行う朝活が「Creative Shibuya Mornings」です。

■文化としての昆虫食を模索する……昆虫をグルメに食べる「昆虫食解体新書-祭-」

雨の降る金曜夜、昆虫食イベント「昆虫食解体新書-祭-」の会場には、当初予定していた定員70名を大きく超える、150名ほどの来場者が詰めかけました。昆虫食に対する期待の大きさを感じさせる、熱気を感じるワークショップとなりました。

昆虫食の「実験」の一例として、昆虫を1つの食材と捉えるため、他の食材に部位があるように、昆虫の部位に注目。昆虫を食材として扱うにはどのようなアプローチがあるのかを追求しているそうです。また、食べ物にはそれぞれの作法や対応する道具があることに注目し、昆虫用の調理器具や道具など「昆虫食の周辺」をつくることで、昆虫食の食(しょく)らしさをデザインしようと試みています。

昆虫食の表現としては、一年に一度、アーカイブかつアートブックとして、高橋さんの活動を『昆虫食記』という本にまとめています。タイトルを見ると硬そうになのに、読んでみると物語としての面白さがある『ファーブル昆虫記』を参考に、高橋さん自身の探索の過程を、面白い読み物として提示したいと考えているそう。

昆虫食メニューを詳しく見ていきましょう。

コオロギラーメンは、2種類のコオロギをブレンドして出汁を作っています。1杯で80匹のコオロギを使っているそう。コオロギの見た目に抵抗があるひとのために、出汁という見えない形で昆虫食を取り入れています。トッピングとしてコオロギの素揚げを載せることもできるのですが、コオロギラーメンを食べたほとんどの方が、トッピングを希望していました。

「LAB」の担当は、京都でnokishita711を営むセキネトモイキさん。

それから、お店でも昆虫漬のお酒を提供しはじめることに。誰かが昆虫のカクテルを注文すると「それはなに?」とか「どんな味がするの?」といったコミュニケーションが生まれ、お店にいるお客さん全員が仲良くなるそうです。セキネさんは、このような昆虫の味以外の部分にも、昆虫食の可能性を見出しているとのことでした。本日提供したのは、タガメのカクテルと、コオロギのカクテルの2種類。

「LUXURY」を担当するのはSalmon&Troutのシェフ森枝幹さん。昨年5月に世界的なレストラン、NOMAのポップアップがメキシコで行われました。森枝さんは、メキシコまでNOMAのお料理を食べに行ったそうです。その時期はちょうど、アリの卵のシーズン。NOMAだけでなく、メキシコ国内のどの高級レストランでもアリの卵を使ったメニューを提供していたことに影響を受け、森枝さんのお店でもアリをを出すようになりました。

今回は「アリの卵」の缶詰を使ったそうですが、この缶詰には卵だけではなく、孵化しかけていたり、蛹の状態のものが多く含まれているそう。そのなかから数少ない卵だけを選り分けて提供していたので、アリの卵はキャビアに劣らぬ、まさに高級食材。

「昆虫食解体新書-祭-」の予想を上回る盛況ぶりに、主催者の高橋さんをはじめ、スタッフ方々も驚いていました。また、「美味しい」という声があちこちで聞こえていた昆虫食メニュー。普通の食材同様に、昆虫がグルメの遡上に載る可能性をおおいに感じるイベントでした。

■未来をつくる実験区「100BANCH」とは

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもとに、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む活動です。再開発の進む渋谷川沿いの倉庫を1棟リノベーションして作られた空間で、1階はカフェ・カンパニーが企画・運営する未来に向け新たな食の体験を探求するカフェスペース「KITCHEN」、2階は35歳未満の若者リーダーのプロジェクトを推進するアクセラレーションプログラム「GARAGE program」などがメインで行われるワークスペース「GARAGE」、3階はパナソニックが次の100年を創り出すための未来創造拠点であり、夜や休日にはワークショップやイベントが行われるコラボレーションスペース「LOFT」から構成されています。

ミレニアル世代が培う未来のライフスタイルを定義し、社会実装する実験プロジェクト「ミレカル」。世界160都市で開催されてい「CreativeMornings」にインスパイアされ、「朝ごはん」と「コミュニティ」をテーマに、朝ごはんを食べながら行う朝活が「Creative Shibuya Mornings」です。

朝ごはんの提供

朝ごはんの提供

多彩なゲスト陣によるトークセッションの様子

多彩なゲスト陣によるトークセッションの様子

■文化としての昆虫食を模索する……昆虫をグルメに食べる「昆虫食解体新書-祭-」

雨の降る金曜夜、昆虫食イベント「昆虫食解体新書-祭-」の会場には、当初予定していた定員70名を大きく超える、150名ほどの来場者が詰めかけました。昆虫食に対する期待の大きさを感じさせる、熱気を感じるワークショップとなりました。

会場は大入り満員

会場は大入り満員

調理器具やカトラリーなど「昆虫食の周辺」をデザインしたいと語る高橋祐亮さん

調理器具やカトラリーなど「昆虫食の周辺」をデザインしたいと語る高橋祐亮さん

昆虫食の「実験」の一例として、昆虫を1つの食材と捉えるため、他の食材に部位があるように、昆虫の部位に注目。昆虫を食材として扱うにはどのようなアプローチがあるのかを追求しているそうです。また、食べ物にはそれぞれの作法や対応する道具があることに注目し、昆虫用の調理器具や道具など「昆虫食の周辺」をつくることで、昆虫食の食(しょく)らしさをデザインしようと試みています。

昆虫食の表現としては、一年に一度、アーカイブかつアートブックとして、高橋さんの活動を『昆虫食記』という本にまとめています。タイトルを見ると硬そうになのに、読んでみると物語としての面白さがある『ファーブル昆虫記』を参考に、高橋さん自身の探索の過程を、面白い読み物として提示したいと考えているそう。

BUGOLOGYのロゴ

BUGOLOGYのロゴ

宇宙空間でのコオロギ養殖プロダクト「Cricket Farming System」の展示

宇宙空間でのコオロギ養殖プロダクト「Cricket Farming System」の展示

幾何学的な構造のなかにコオロギが

幾何学的な構造のなかにコオロギが

昆虫食メニューを詳しく見ていきましょう。

コオロギラーメン提供中の篠原祐太さん。イベント中は大忙し

コオロギラーメン提供中の篠原祐太さん。イベント中は大忙し

コオロギラーメンは、2種類のコオロギをブレンドして出汁を作っています。1杯で80匹のコオロギを使っているそう。コオロギの見た目に抵抗があるひとのために、出汁という見えない形で昆虫食を取り入れています。トッピングとしてコオロギの素揚げを載せることもできるのですが、コオロギラーメンを食べたほとんどの方が、トッピングを希望していました。

コオロギのトッピングを載せたコオロギラーメン

コオロギのトッピングを載せたコオロギラーメン

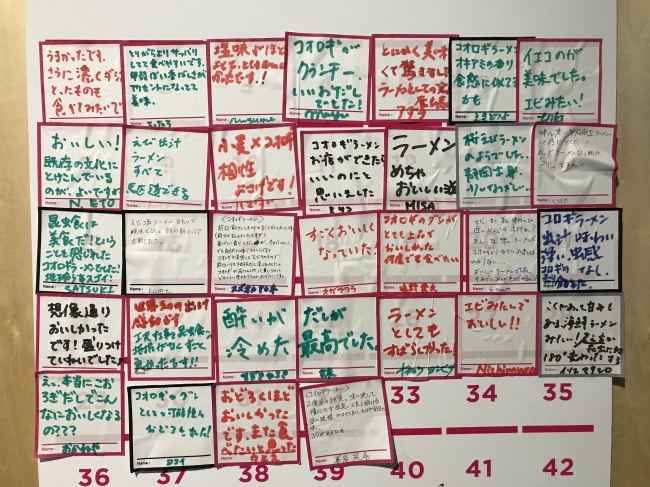

コオロギラーメンのレビュー

コオロギラーメンのレビュー

「LAB」の担当は、京都でnokishita711を営むセキネトモイキさん。

バーテンダーのセキネトモイキさん

バーテンダーのセキネトモイキさん

それから、お店でも昆虫漬のお酒を提供しはじめることに。誰かが昆虫のカクテルを注文すると「それはなに?」とか「どんな味がするの?」といったコミュニケーションが生まれ、お店にいるお客さん全員が仲良くなるそうです。セキネさんは、このような昆虫の味以外の部分にも、昆虫食の可能性を見出しているとのことでした。本日提供したのは、タガメのカクテルと、コオロギのカクテルの2種類。

赤が印象的なタガメのカクテル

赤が印象的なタガメのカクテル

タガメのお酒だけを味わっても美味しい!

タガメのお酒だけを味わっても美味しい!

コオロギも、プロの手にかかれば、こんなにオシャレなカクテルに!

コオロギも、プロの手にかかれば、こんなにオシャレなカクテルに!

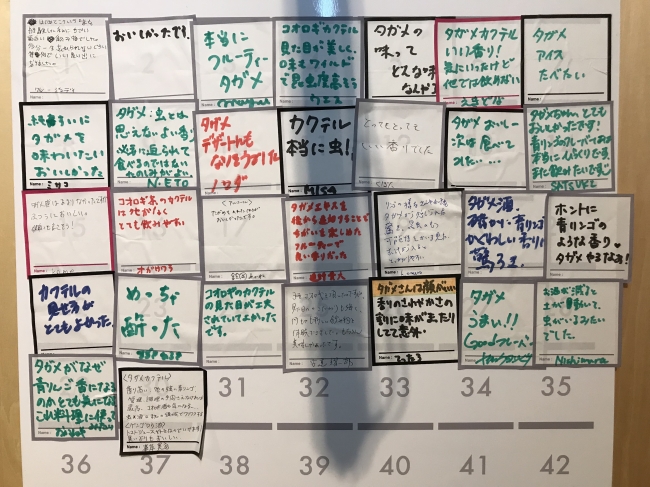

タガメとコオロギのカクテルに対する感想

タガメとコオロギのカクテルに対する感想

「LUXURY」を担当するのはSalmon&Troutのシェフ森枝幹さん。昨年5月に世界的なレストラン、NOMAのポップアップがメキシコで行われました。森枝さんは、メキシコまでNOMAのお料理を食べに行ったそうです。その時期はちょうど、アリの卵のシーズン。NOMAだけでなく、メキシコ国内のどの高級レストランでもアリの卵を使ったメニューを提供していたことに影響を受け、森枝さんのお店でもアリをを出すようになりました。

代沢の有名レストランSalmon&Troutシェフ森枝幹さん

代沢の有名レストランSalmon&Troutシェフ森枝幹さん

今回は「アリの卵」の缶詰を使ったそうですが、この缶詰には卵だけではなく、孵化しかけていたり、蛹の状態のものが多く含まれているそう。そのなかから数少ない卵だけを選り分けて提供していたので、アリの卵はキャビアに劣らぬ、まさに高級食材。

アリの卵とキャビア

アリの卵とキャビア

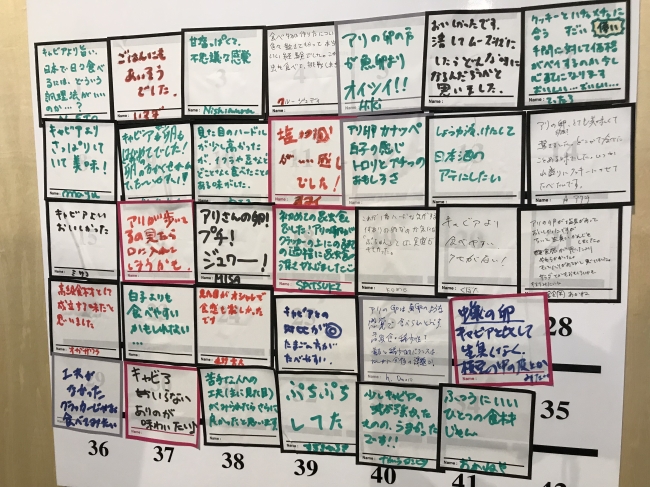

参加者による「LUXURY」のレビュー

参加者による「LUXURY」のレビュー

「昆虫食解体新書-祭-」の予想を上回る盛況ぶりに、主催者の高橋さんをはじめ、スタッフ方々も驚いていました。また、「美味しい」という声があちこちで聞こえていた昆虫食メニュー。普通の食材同様に、昆虫がグルメの遡上に載る可能性をおおいに感じるイベントでした。

■未来をつくる実験区「100BANCH」とは

「100年先の世界を豊かにするための実験区」というコンセプトのもとに、これからの時代を担う若い世代とともに新しい価値の創造に取り組む活動です。再開発の進む渋谷川沿いの倉庫を1棟リノベーションして作られた空間で、1階はカフェ・カンパニーが企画・運営する未来に向け新たな食の体験を探求するカフェスペース「KITCHEN」、2階は35歳未満の若者リーダーのプロジェクトを推進するアクセラレーションプログラム「GARAGE program」などがメインで行われるワークスペース「GARAGE」、3階はパナソニックが次の100年を創り出すための未来創造拠点であり、夜や休日にはワークショップやイベントが行われるコラボレーションスペース「LOFT」から構成されています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像