【北海道 東川町】第41回「写真の町」東川賞の受賞作家が決定

国内作家賞を今道子氏、新人作家賞を鈴木のぞみ氏など5名が受賞

北海道東川町は第41回「写真の町」東川賞5賞の受賞者について5月1日に発表いたしました。授賞式をはじめとして様々な写真関連イベントが行われる「第41回東川町国際写真フェスティバル」は8月2・3日に開催します。

第41回「写真の町」東川賞受賞作家

海外作家賞 アルトゥーラス・ヴァリャウガ 氏(Arturas VALIAUGA)

国内作家賞 今 道子 氏(KON Michiko)

新人作家賞 鈴木 のぞみ 氏(SUZUKI Nozomi)

特別作家賞 守屋 友樹 氏(MORIYA Yuki)

飛彈野数右衛門賞 阿波根 昌鴻 氏(AHAGON Shoko)

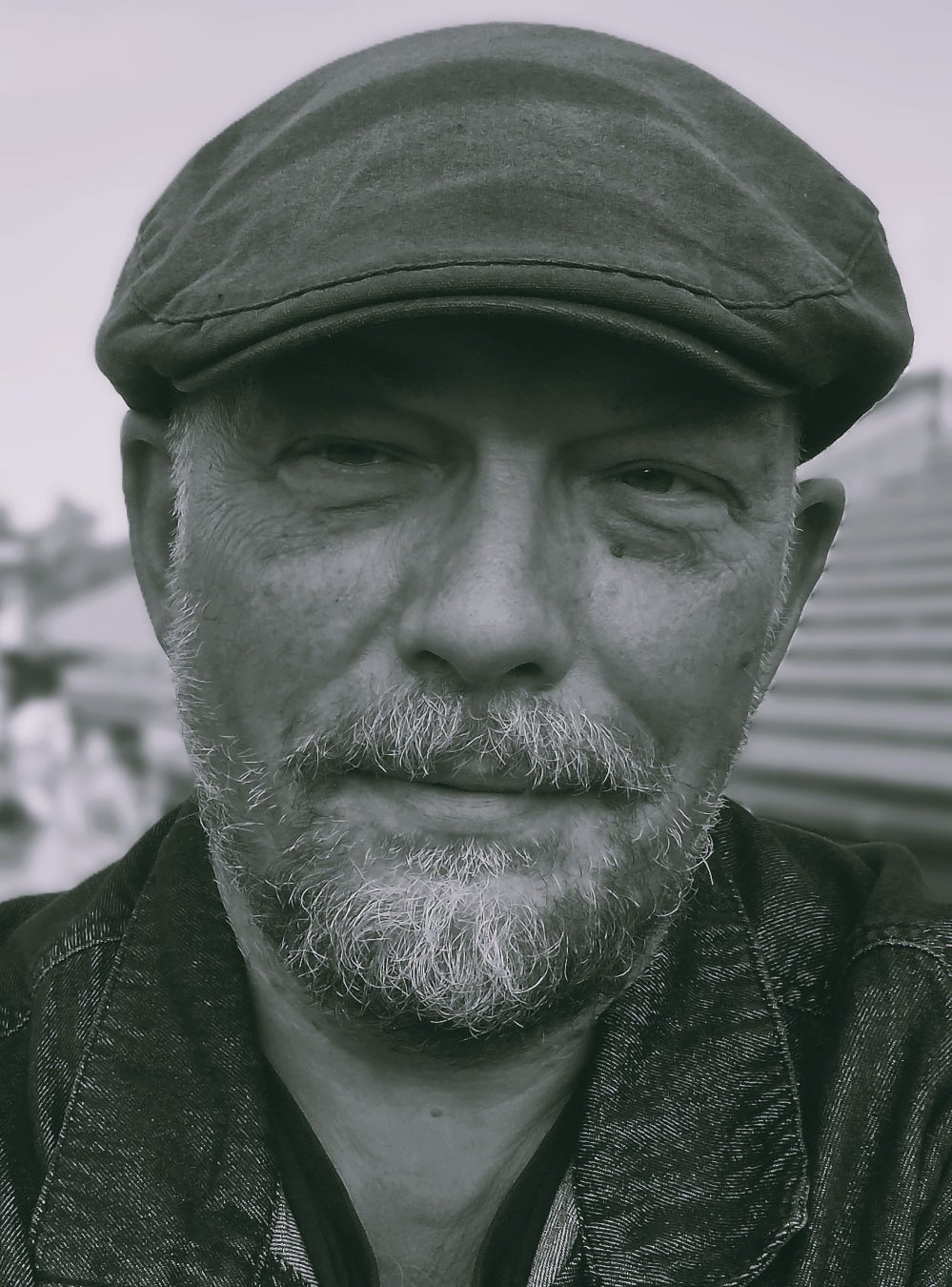

海外作家賞

アルトゥーラス・ヴァリャウガ 氏(Arturas VALIAUGA)/対象国:リトアニア共和国

受賞理由:写真集『About the Land of Longing』(2013年)など、一連の作品に対して

1967年リトアニア・ヴィリニュス生まれ、同地在住。

ヴィリニュス工科・デザイン大学で写真の技術を学び、2010年にヴィリニュス芸術大学で写真とメディアアートの修士号を取得した。

ヴァリャウガは、1990年半ばから一貫して社会的アイデンティティと時間をテーマに作品を制作してきた。リトアニアの歴史とソビエト時代の経験が、彼のすべてのシリーズやプロジェクトの支点となっているが、その姿勢が過去への追慕や懐古主義に陥ることはない。今日、私たちを取り巻く環境を丁寧に観察し、何が残っていないのか、何が変わったのか、なぜ変わったのかを、写真を通して検証しようとしている。近年は、特に現在のヨーロッパや世界の中におけるリトアニアのアイデンティティを問う作品を制作している。

主な個展に、「Still Identity」国立美術館(ヴィリニュス、2006年)、写真美術館(シャウレイ、リトアニア、2007年)、ゲーテ・インスティトゥート(ロッテルダム、オランダ、2008年)、「Between the Shores」現代美術センター(グダンスク、ポーランド、2008年)、カウナス・フォトグラフィ・ギャラリー(カウナス、リトアニア)、「In Trust: Reframing Wales Histories」Turner House Galley(ウェールズ、イギリス、2016年)がある。

作品は、国立美術館(リトアニア)、MO Museum(リトアニア)、ライデン大学図書館(オランダ)、サンダーランド大学(イギリス)、Imago Mundi Collection(イタリア)などでコレクションされている。

国内作家賞

今 道子 氏(KON Michiko)

受賞理由:展覧会「今道子 2024 作品展」(PGI、2024年)など近年の活動に対して

神奈川県鎌倉市生まれ。創形美術学校版画科卒業後、東京写真専門学校にて写真を学ぶ。85年の個展「静物」より、本格的に作家活動をスタート。野菜や魚などの食材や、花や昆虫を素材として特異なオブジェを制作、それを自ら撮影し印画紙に焼き付けている。豊かなイマジネーションから生み出された数々のオブジェは、今の手によりモノクロームの印画紙上に浮かび上がり、虚と実が織りなす独特な美の世界を創り出している。

近年の主な個展に「今道子 2024 作品展」PGI(東京、2024年)、「今道子 Michiko Kon」トトノエル(福島、2024年)、「フィリア―今道子」神奈川県立近代美術館 鎌倉別館(神奈川、2021年)がある。近年の主なグループ展として、アルル国際写真フェスティバル「I’m So Happy You Are Here」Palais de l'Archevêché(フランス、2024年)、「From Japan with Love」Galerie Écho 119(フランス、2024年)、「写真表現と技法の結晶化」フジフイルム スクエア(東京、2023年)、「瞬く皮膚、死から発光する生」足利市立美術館(栃木、2020年)などに参加。

主な受賞歴に、日本写真協会賞作家賞(2022年)、第16回木村伊兵衛写真賞(1991年)、第3回東川国際写真フェスティバル新人作家賞(1987年)がある。

作品は、東京国立近代美術館、東京都写真美術館、神奈川県立近代美術館、シカゴ美術館(アメリカ)、ジョージ・イーストマン博物館(アメリカ)、ヒューストン美術館(アメリカ)などでコレクションされている。

新人作家賞

鈴木 のぞみ 氏(SUZUKI Nozomi)

受賞理由:展覧会「Words of Light」(第一生命ギャラリー、2024年)、「The Mirror, the Window, and the Telescope」(ポーラ美術館 アトリウム ギャラリー、2024年)など近年の活動に対して

1983年埼玉県生まれ。現在も同地を拠点に活動している。2007年に東京造形大学造形学部美術学科絵画専攻を卒業。2015年に東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程を修了し、2019年、平成30年度ポーラ美術振興財団在外研修員としてイギリスに滞在。2022年に同大学院博士後期課程(先端芸術表現研究領域)を修了。

主な個展に「HIRAKU Project Vol.16 鈴木のぞみ『The Mirror, the Window, and the Telescope』」(ポーラ美術館 アトリウム ギャラリー、2024年)、「Words of Light」(第一生命ギャラリー、2024年/師岡制作所、2023年)、「アーティスト×横浜市所蔵カメラ・写真コレクション 鈴木のぞみ展」(横浜市民ギャラリーあざみ野、2023年)がある。

また、東京都写真美術館での「無垢と経験の写真 日本の新進作家vol.14」(2017年)、「セレンディピティ 日常のなかの予期せぬ素敵な発見」(2023年)や、アーツ前橋での「潜在景色」(2022年)などのグループ展に参加。

2024年、第27回岡本太郎現代芸術賞に入選。VOCA展2016でVOCA奨励賞、アートアワードトーキョー丸の内2015でフランス大使館賞、TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD 2015で後藤繁雄賞、群馬青年ビエンナーレ2015でガトーフェスタ ハラダ賞を受賞。

2022年には写真作品集『LIGHT OF OTHER DAYS』(rin art association)を刊行。作品はアーツ前橋、東京都写真美術館、第一生命保険株式会社、ガトーフェスタ ハラダに収蔵されている。

特別作家賞

守屋 友樹 氏(MORIYA Yuki)

受賞理由:「潮騒の部屋」シリーズ(2024年)に対して

1987年北海道生まれ。京都・東京在住。日本大学芸術学部写真学科卒業、京都造形芸術大学(現京都芸術大学)大学院修了。在学中に写真の古典技法や古写真に関する歴史を学び、美術と繋がりのあるピンホール現象やカメラオブスクラなどの技術に注目するようになる。

自ら撮影した阪神淡路大震災で被災した部屋の写真を20年以上の歳月を経て見返したとき、そこに地震そのものは写っていないことに気づくと同時に、被災前の日常の記憶が甦ったという経験から、写真が内包する二つの意味の「写らないもの」に興味が湧き、写真を主な表現手段として使い始めた。かつてあった景色や物、出来事などを想起する手立てに関心を持ち、不在や喪失をテーマに制作を行っている。

主な展覧会に、「潮騒の部屋」五条半兵衛麩 ホールKeiryu(京都、2024年)、「第11回札幌500m美術館賞入選展」500m美術館(北海道、2024年)、「すべ と しるべ 2022 #01『蛇が歩く音』」Gallery PARC(京都、2022年)、「影を刺す光-三嶽伊紗+守屋友樹」 京都芸術センター(京都、2019年)、「きりとりめでると未然の墓標(あるいはねこ動画の時代)2019-2020」パープルームギャラリー(神奈川、2019年~2020年)など。他、第21回写真「1WALL」奨励賞 増田玲選(2019年)、第14回写真「1_WALL」奨励賞 鷹野隆大選(2016年)。

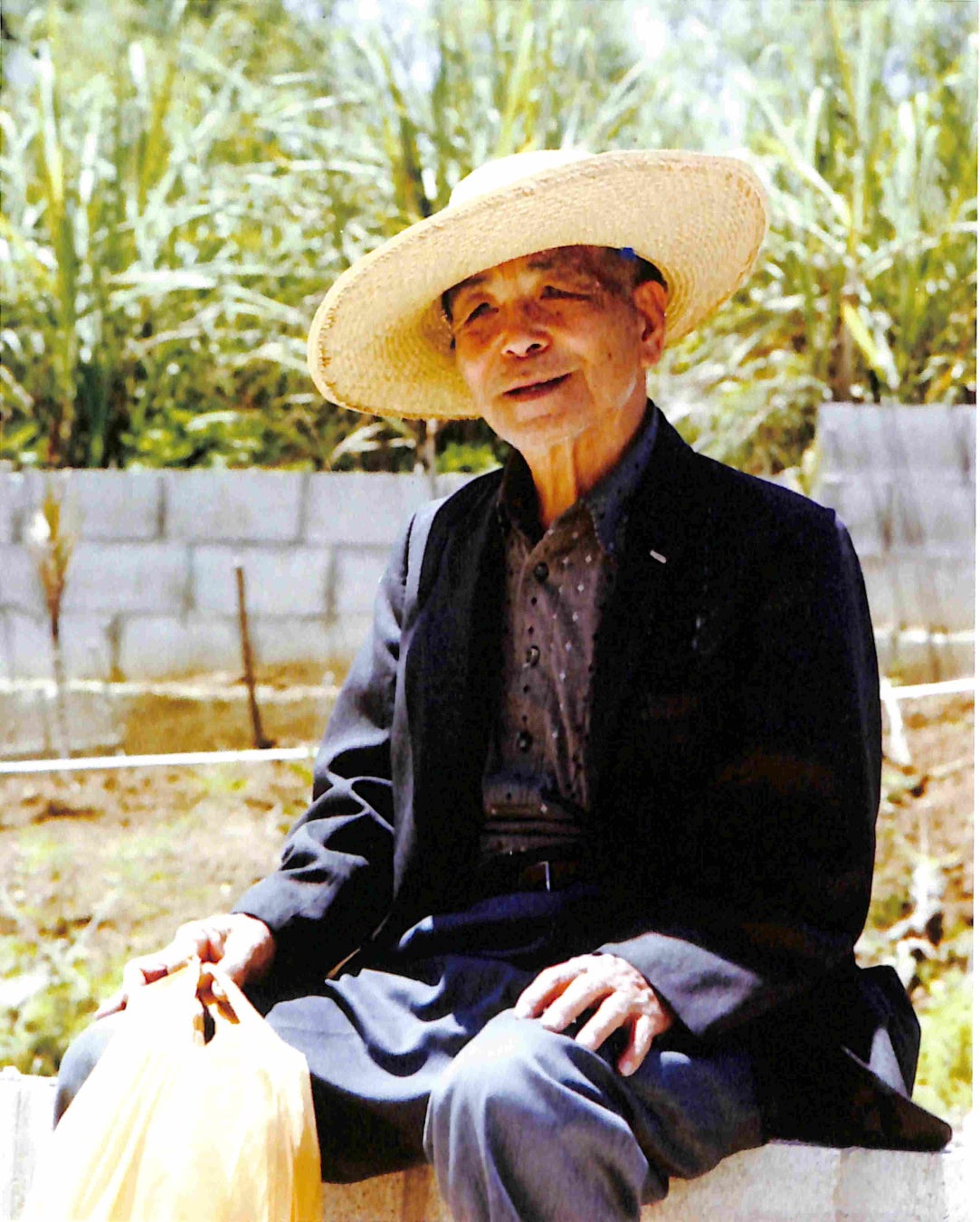

飛彈野数右衛門賞

阿波根 昌鴻 氏(AHAGON Shoko)

受賞理由:展覧会「阿波根昌鴻 写真と抵抗、そして島の人々」(原爆の図 丸木美術館、2024年)、「人間の住んでいる島」(東京工芸大学 写大ギャラリー、2024年)などに対して

1901年、沖縄県上本部村(現本部町)生まれ。

キューバやペルーへ移民した後、1934年に帰国。沖縄・伊江島で農民学校実現を目指して活動するも沖縄戦となり、各地の収容所を回り2年後に帰島した。1955年に米軍はさらなる基地拡張を推し進め「銃剣とブルドーザー」と呼ばれた強制的な土地接収を行ったため、阿波根は農民たちと共に非暴力の土地闘争を展開する。米軍の横暴、射爆演習場による島民たちの被害を記録すべくカメラを入手して島の記録を始め、抵抗の手段とする。「乞食行進」と呼ばれる行脚や陳情を展開するなかで、沖縄における軍用地をめぐる住民と米国民政府との間に起きた「島ぐるみ闘争」の一翼を担うようになる。

1982年、生前唯一の写真集となる『人間の住んでいる島』を出版する。収録されている闘争の写真以外にも、阿波根は島の人々のポートレイトや日常のスナップを数多く遺した。1984年には反戦平和資料館「ヌチドゥ宝の家」、福祉の拠点としての「やすらぎの家」を中心とする「わびあいの里」を設立し、反戦平和の活動に生涯をささげる。2002年、永眠。

2024年に「阿波根昌鴻 写真と抵抗、そして島の人々」展(原爆の図 丸木美術館/埼玉、立命館大学国際平和ミュージアム/京都)、「人間の住んでいる島」展(東京工芸大学写大ギャラリー/東京)が開催。同年「さがみはら写真賞」を受賞。主なパブリック・コレクションに、東京工芸大学写大ギャラリー、相模原市など。上記以外の著書に岩波書店刊の『米軍と農民―沖縄県伊江島』(1973年)、『命こそ宝―沖縄反戦の心』(1992年)がある。

第41回写真の町東川賞審査会委員(敬称略/五十音順)

安珠 (写真家)

上野 修 (写真評論家)

神山 亮子 (学芸員・戦後日本美術史研究)

北野 謙 (写真家)

小原 真史 (キュレーター・東京工芸大学准教授)

柴崎 友香 (小説家)

丹羽 晴美 (学芸員・写真論)

原 耕一 (デザイナー)

「写真の町」東川賞

写真文化への貢献と育成、東川町民の文化意識の醸成と高揚を目的とし、これからの時代をつくる優れた写真作品(作家)に対し、昭和60年(1985年)を 初年度とし、毎年、東川町より、賞、並びに賞金を贈呈するものです。

東川賞の第一の特徴は、日本ではじめて自治体によって写真作家賞が制定されたこと。第二の特徴は、日本の写真作家賞が全て“年度”賞であるのに対し、国内、新人作家賞については、作品発表年から3年間までを審査の対象とし、作品の再評価への対応にも努めていること。第三の特徴は、海外の写真家を定期的に顕彰し、あまり知られていない海外の優れた写真家を日本に紹介してきたこと。また、顕彰を通じて海外の人々と出会い、交流し、平和への祈りと夢のひろがりを次の時代に託すことにあります。

各賞の対象については、国内作家賞及び新人作家賞は、前述の通り発表年度を過去3年間までさかのぼり、写真史上、あるいは写真表現上、未来に残すことのできる作品を発表した作家を対象とします。

特別作家賞は北海道在住または出身の作家、もしくは北海道をテーマ・被写体として作品を撮った作家、飛彈野数右衛門賞は長年にわたり地域の人・自然・文化などを撮り続け、地域に対する貢献が認められるものを対象とします。

東川町長が依頼するノミネーターにより推薦された作品を、東川町長が委嘱した委員で構成する[写真の町東川賞審査会]において審査します。

リリース用データについて

プレスリリース用データにつきまして、記事掲載などで希望される場合は下記の問い合わせ先までご連絡ください。また、受賞作家の言葉や東川賞審査会講評につきましては、東川町国際写真フェスティバル公式ホームページよりご確認いただけます。

東川町国際写真フェスティバル公式HP

お問合せ

〒071-1423 北海道上川郡東川町東町1丁目19-8

写真文化首都 北海道「写真の町」東川町

写真の町課 担当:大角・𠮷里

Tel 0166-82-2111 Fax 0166-82-4704

Mail photo@town.higashikawa.lg.jp

すべての画像