150余年にわたる“基礎化学の常識”を、世界で初めて実証 約1億分の1秒で起こるアントラセン[4+4]光環化付加反応の分子構造の変化過程を可視化!

— 光・熱・方位、トランススケールな制御法を考案 —

【研究成果のポイント】

アントラセン[4+4]光環化付加反応(*1)について、

-

「光」と「熱」という2つの物理パラメータを使って、反応速度と、反応の開始と停止を自在に制御することに成功。光と熱による“二重制御システム”を構築しました。

-

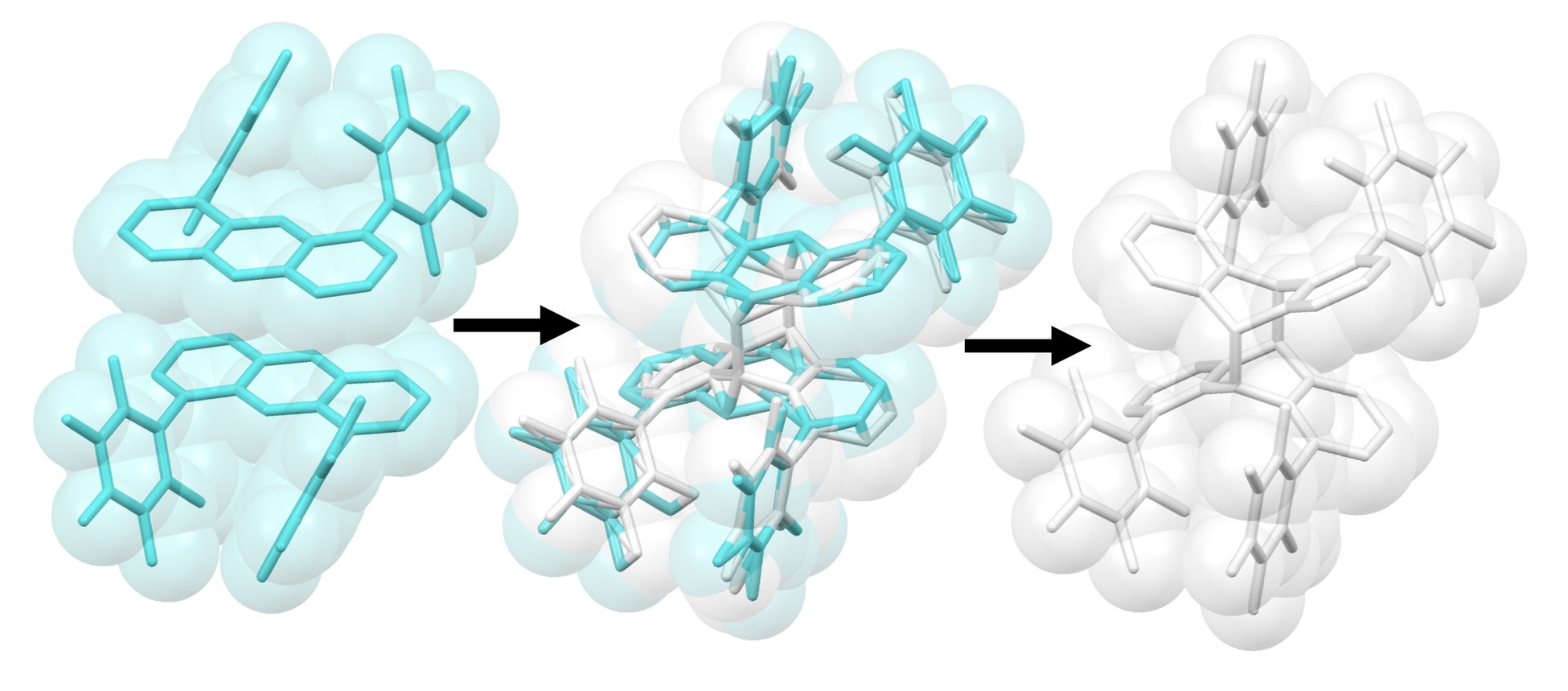

1.の結果、反応速度を大幅に低下させることが可能となり、反応途中の中間状態の分子構造を単結晶X線構造解析(*2)により可視化することに成功しました。これは、世界初の事例です。

-

入射する光の進行方向と分子の配向に関連があることを実証。光の照射方向により、反応の進行と停止を制御できることを明らかにしました。

【概要】

アントラセンは、炭化水素化合物の一つで、発光性と反応速度が高いという性質を併せ持つため、古くから広く研究されてきた有機化合物です。「化学者に最も愛されている化合物」と言っても過言ではなく、その応用範囲は、化学・物理・生命科学を横断します。

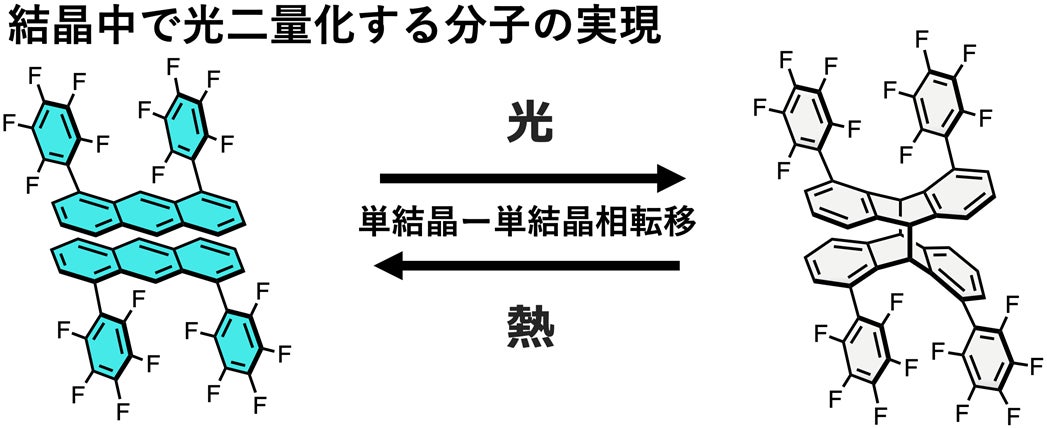

なかでも、アントラセンの[4+4]光環化付加反応は、1867年に初めて観測されたと報告され、光アクチュエーター、接着材料、クロミック材料など多様な光機能性材料の基盤となってきました。しかし、この反応に伴う構造変化は有機化学の教科書に掲載されるほどよく知られたものであるものの、10⁻⁸〜10⁻⁶秒(1億分の1から100万分の1秒)という極限的短時間で起こるため、その制御と可視化は長年、“基礎化学の未踏領域”とされてきました。本研究成果は、その可視化成功により、150年以上にわたり「当たり前」とされてきた化学反応を、あらためて「常識」として理解できるレベルで実証したものと言えます。

本研究は、高知工科大学の樋野 優人さん(博士後期課程2年)、松尾 匠助教、林 正太郎教授の研究グループが行ったもので、同グループは、これまで結晶学的に精密設計したアントラセン誘導体に着目し、これまでに結晶光化学の新領域を切り開いてきました(*3)。今回は、このアントラセン[4+4]光環化付加反応について、光と熱という2つの刺激によって反応速度と、反応の開始・停止を自在に制御する“二重制御システム”を構築し、その結果、反応速度を大幅に遅らせることが可能となり、反応途中の中間状態を世界で初めて直接可視化することに成功しました。

この成果は、2025年11月26日、Nature Communicationsに掲載されました。

【研究内容と成果】

1.光と熱による“二重制御システム”の構築

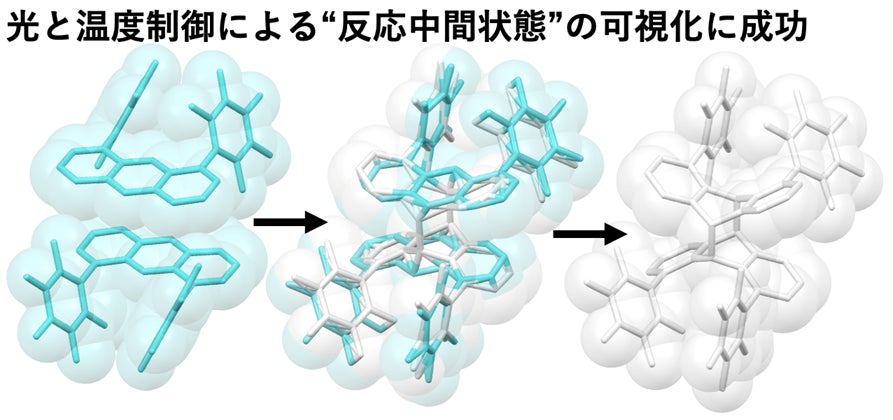

研究グループは、1,8-ビス(ペンタフルオロフェニル)アントラセン結晶に紫外光を照射すると、反応が急速に進行し、結晶構造の急激な変化(相転移)により結晶が跳ね上がる、ダイナミクス挙動を観測しました。一方、LED白色光や太陽光といった弱い光を照射した場合は、反応速度が大幅に低下することが判明し、光強度による第一制御システムを確立しました(図1(a))。

さらに、低温では反応を完全に停止できる一方、高温では反応が開始・進行し、超高温では反応活性が増大するなど、熱に基づく第二制御システムも明らかとなりました(図1(b))。

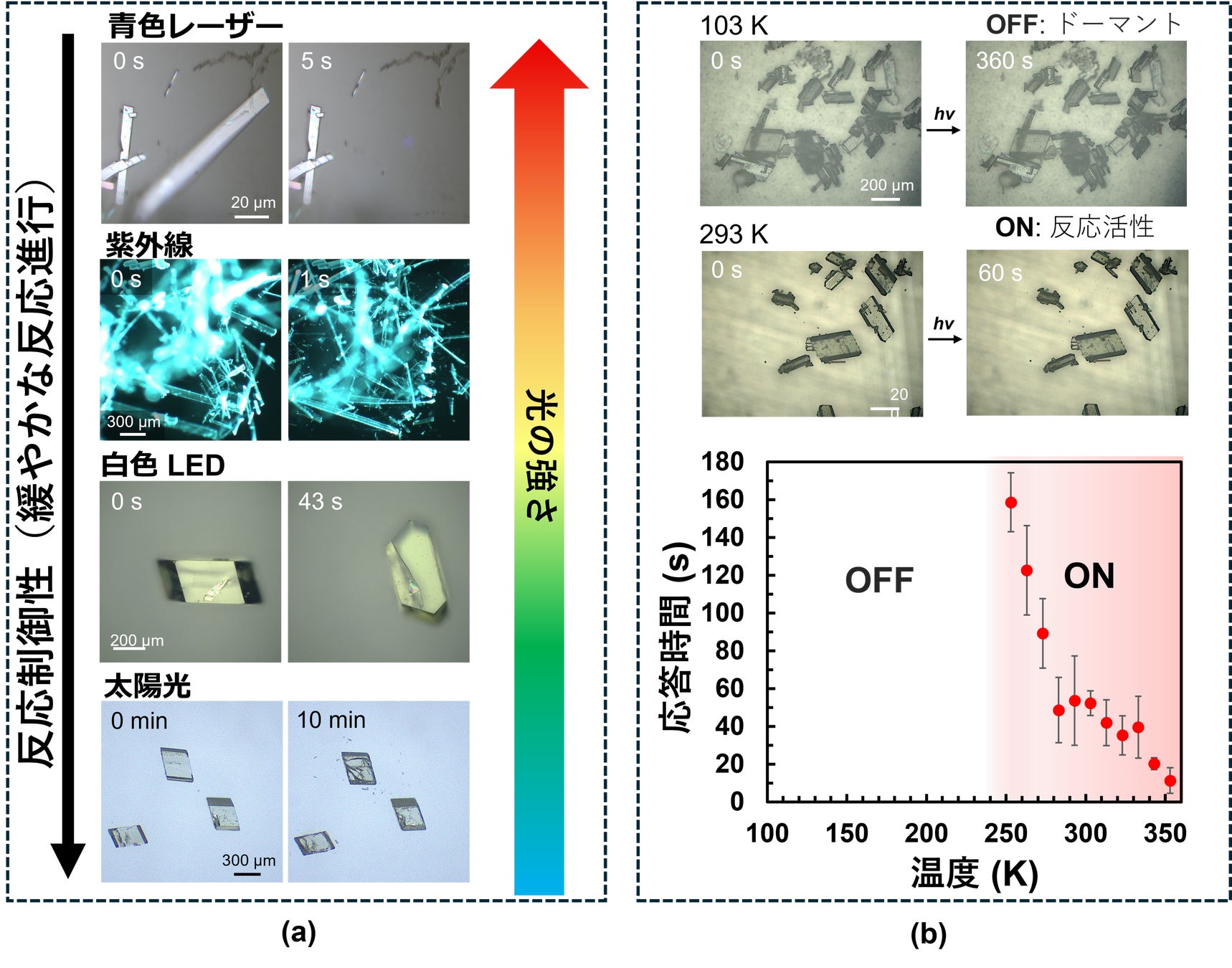

2.反応途中の中間状態を単結晶X線構造解析により可視化

1. の二重制御システムを基に、室温付近の温度域でLED白色光などの弱い光を照射したところ、本来であれば10⁻⁸〜10⁻⁶秒で完結する反応の進行速度を大幅に遅らせることが可能となり、その結果、単量体と二量体(*4)が共存する固溶体(*5)という特殊な中間相を形成することに成功しました。

研究グループは、この固溶体を単結晶X線構造解析することにより、反応途中の分子の三次元配置を明らかにしました(図3)。これは、反応過程そのものを「見える化」した画期的成果であり、150年以上にわたるアントラセン光反応研究の中心課題に対する決定的な一歩となります。

3.光の入射方向による反応の進行と停止の制御

さらに、研究グループは、分子が光を吸収する際の遷移双極子モーメント μ (*6)が結晶内で常に異方性(*7)を示すことに着目。光の入射方向を変えたところ、結晶が飛び跳ねるなどの動的挙動の頻度が顕著に変化することを確認しました(図4)。

今回の研究対象である1,8-ビス(ペンタフルオロフェニル)アントラセン結晶は、全ての分子が同じ方向に整列していて、光を吸収する角度が一定です。本研究は、光の入射方向によって、反応の進行と停止を制御できることを実証し、方位が[第三の制御因子]となることを裏付けました。これは、結晶が光を閉じ込める“光キャビティ”として働き、異方性 μ と相まって反応効率を高めるという新しい光反応機構を示唆しています。

この異方性因子の発見は、生命・人工生命システムにおける運動性(ダイナミクス)の理解や精密制御にもつながる重要な知見であり、分子レベルの光駆動デバイスや光応答材料の設計に新たな指針を提供します。

本研究は、トランススケール、つまり、学際的な視点から構築した多重制御システムの実現と、長年ミステリアスとされてきた古典的光反応の可視化という二つの側面から、分子科学に新たなブレイクスルーをもたらしました。

【用語解説など】

*1) [4+4]光環化付加反応

単量体(*4)が光によって二量体(*4)に変化する反応。教科書にも定番で記載され、様々な学術研究や材料研究で利用されている。特に、光応答性材料として、アクチュエーターや自己修復、接着材料において需要が高い。

*2) 単結晶X線構造解析

X線回折を利用して単結晶中の原子の三次元配置を精密に決定する手法。分子およびその集合体構造を解析するための最も強力な手法の一つ。

*3) 高知工科大学 2021年11月5日リリース 「分子結晶でドミノの様な単結晶-単結晶相転移の実現~熱刺激を引き金とした緩やかな相変化~」

*4) 単量体と二量体

単量体(モノマー)とは重合反応により高分子(ポリマー)を形成する最小単位の分子のことで、二量体(ダイマー)は2つの単量体が結合してできた分子のことをいう。

*5) 固溶体

単量体と二量体という二つの異なる状態の分子が、溶液のように均一に混ざり合い、一つの結晶構造を形成している固体のこと。

*6) 遷移双極子モーメント μ

分子が遷移する(光を吸収する)際に持つ固有の軸方位。光の進行方向に対して垂直に存在する電場と一致することで遷移が起こる。いわば、分子が光を感じる特定の軸のこと。

*7) 異方性

物質や材料の性質が方向によって異なること。

【研究資金】

本研究は、JST創発的研究支援事業(JPMJFR211W)、JSPS基盤研究(B)(24K01574)、JSPS若手研究(25KJ2045)およびJSPS特別研究員(DC2) (25KJ2045)の支援を受けて行われました。

【論文情報】

タイトル:Trans-scale crystal dynamics for controlling kinetic responses in organic molecular systems(有機分子系の動的応答を自在に操る“トランススケール結晶ダイナミクス”)

著者:Yuto Hino, Takumi Matsuo, Shotaro Hayashi

掲載誌:Nature Communications

公開日:2025年11月26日

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像