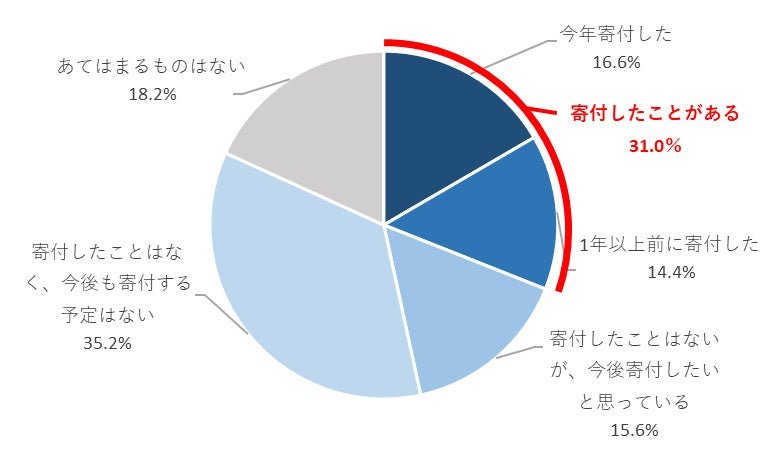

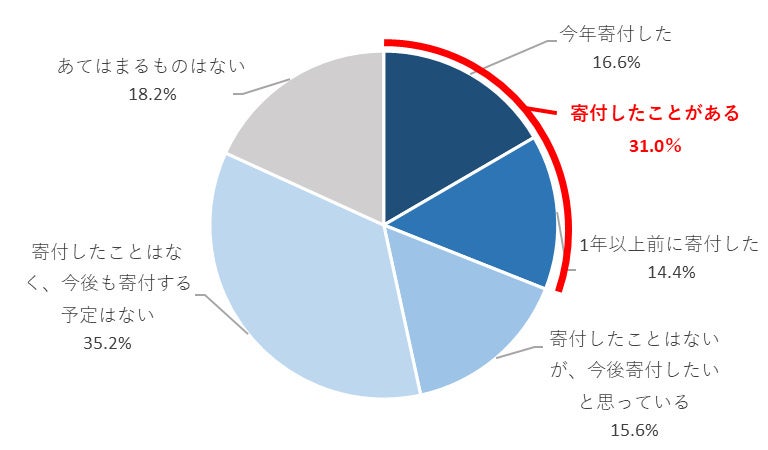

災害支援のために「寄付をしたことがある」人は31.0%に

災害等の寄付に関する意識調査 ~5割以上の人は寄付をしたことがない実態が明らかに~ 購入代金の一部を義援金として寄付できる商品の購入意向は低い傾向

生活者の“健康と暮らし”に関する情報を発信するポータルサイト「マイライフニュース」を運営するヒューマン・データ・ラボラトリ株式会社(所在地:埼玉県さいたま市)は、「令和6年能登半島地震」や「令和6年奥能登豪雨」、「令和6年沖縄県北部豪雨災害」など、2024年に自然災害による被害が相次ぎ発生したことを受け、災害等への寄付に関する生活者の意識を探るため、全国の男女500名を対象にアンケート調査を実施しました(2024年12月14日)。

アンケートの主な結果

● 2024年に災害等への寄付をした人は16.6%にとどまる

● 寄付の方法は「街頭」「ポイント」「オンライン」での金品による寄付が主流

● 購入代金の一部を義援金として寄付できる商品を「購入する」人は約3割

● 義援金を寄付できる商品を購入する理由1位は「支援・応援したいから」

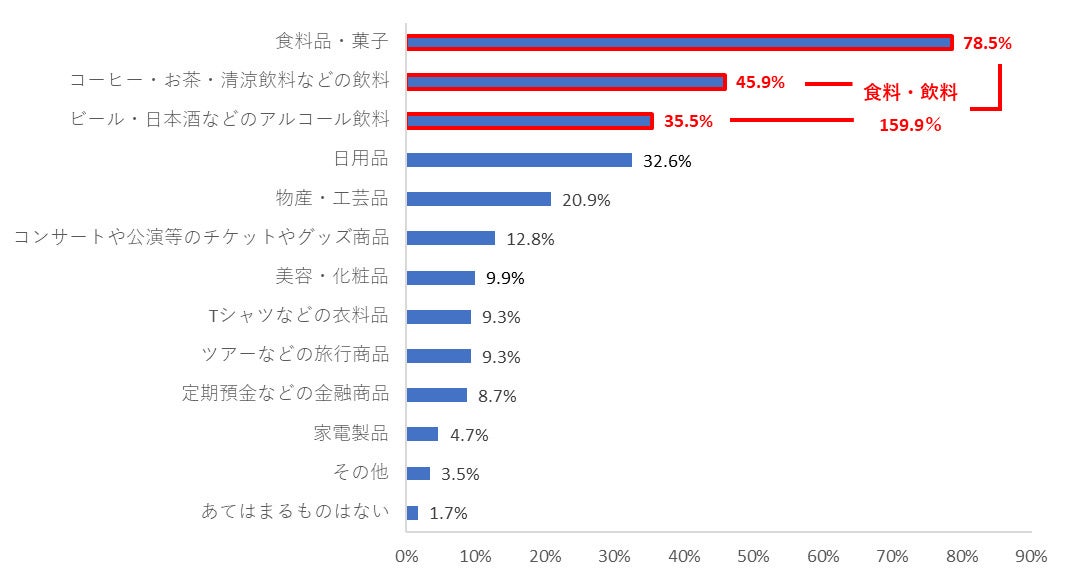

● 購入したい商品は「食料品・菓子」「飲料」が上位に

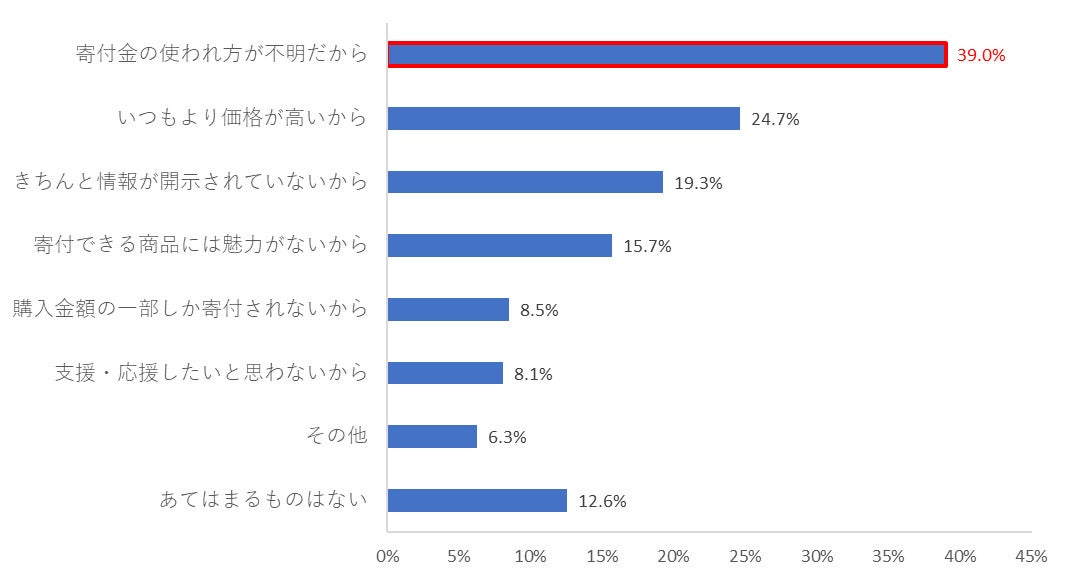

● 寄付できる商品を購入しない理由は「寄付金の使われ方が不明」がトップ

● 2024年に災害等への寄付をした人は16.6%にとどまる

Q これまでに災害支援を目的とした寄付をしたことがありますか?あてはまる項目ひとつに回答してください(n=500)

今までに災害等への支援を目的とした寄付をしたことがあるかを聞いたところ、約3割(31.0%)の人が「寄付したことがある( 「2024年に寄付した」+「1年以上前に寄付した」 )」と回答しました。昨年は自然災害が多発した1年でしたが、「2024年に寄付をした」人は16.6%にとどまりました。一方で、「寄付したことはない(「寄付したことはないが、今後寄付したいと思っている」+「寄付したことはなく、今後も寄付する予定はない」)」との回答は50.8%に達し、半数以上の人が災害等への寄付をした経験がない実態が明らかになりました。

● 寄付の方法は「街頭」「ポイント」「オンライン」での金品による寄付が主流

Q どのような方法で寄付をしましたか?あてはまる項目すべてに回答してください (複数回答)(n=155)

「寄付したことがある」と回答した人に、どのような方法で寄付をしたのかを聞くと、最も多かったのは「自治体や支援団体への街頭での寄付」(29.7%)でした。次いで「クレジットカード等のポイントによる寄付」(27.1%)、「自治体や支援団体へのオンラインでの寄付」(24.5%)、「ふるさと納税を活用した自治体への寄付」(18.1%)となり、金品による寄付が上位を占めました。商品やサービスの購入を通じた寄付については、「購入代金の一部を義援金として寄付できる商品の購入」が同率4位(18.1%)、「チャリティコンサートや公演等のチケットやグッズ購入」が6位(7.7%)に入っています。

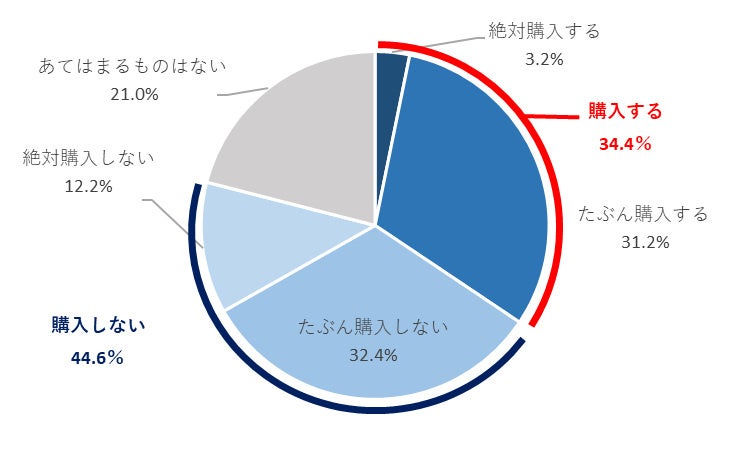

●購入代金の一部を義援金として寄付できる商品を「購入する」人は約3割

Q 購入代金の一部を義援金として寄付できる商品についてお聞きします。寄付できる商品が売られていた場合、寄付できることを理由にその商品を購入しますか?あてはまる項目ひとつに回答してください(n=500)

今回、災害等への寄付の方法として、購入代金の一部を義援金として寄付できる商品に注目しました。寄付できることを理由にその商品を購入するかを聞いたところ、約3割の人が「購入する(「絶対購入する」+「たぶん購入する」)」 (34.4%)と回答しました。一方で、「購入しない(「たぶん購入しない」+「絶対購入しない」)」と回答した人は4割を超え(44.6%)、「購入する」を約10ポイントも上回る結果となりました。

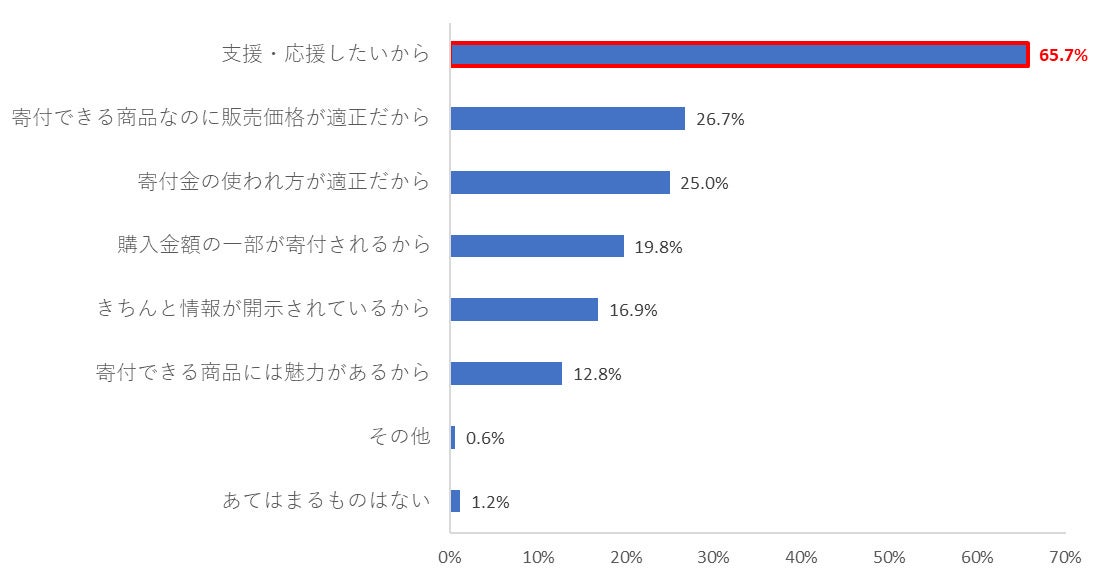

●義援金を寄付できる商品を購入する理由1位は「支援・応援したいから」

Q 購入代金の一部を義援金として寄付できる商品を購入する理由は何ですか?あてはまる項目すべてに回答してください (複数回答)(n=172)

購入代金の一部を義援金として寄付できる商品を「購入する」と回答した人に、その理由を聞くと、「支援・応援したいから」が65.7%に達し、ダントツの1位となりました。被災地を支援・応援したいという想いから商品を購入する人が多いことがわかりました。2位以下は、「寄付できる商品なのに販売価格が適正だから」(26.7%)、「寄付金の使われ方が適正だから」(25.0%)、「購入金額の一部が寄付されるから」(19.8%)となっています。

●購入したい商品は「食料品・菓子」「飲料」が上位に

Q 購入代金の一部を義援金として寄付できる商品として購入したいと思うものは何ですか?あてはまる項目すべてに回答してください (複数回答)(n=172)

購入代金の一部を義援金として寄付できる商品を「購入する」と回答した人に、購入したいと思う商品について聞いたところ、1位は「食料品・菓子」で78.5%に達しました。2位は「コーヒー・お茶・清涼飲料などの飲料」(45.9%)、3位は「ビール・日本酒などのアルコール飲料」(35.5%)と、日々の生活において必需品である食料・飲料がトップ3に挙がりました。4位以下は、「日用品」(37.6%)、「物産・工芸品」(9.9%)、「コンサートや公演等のチケットやグッズ商品」(12.8%)と続いています。

●寄付できる商品を購入しない理由は「寄付金の使われ方が不明」がトップ

Q 購入代金の一部を義援金として寄付できる商品を購入しない理由は何ですか?あてはまる項目すべてに回答してください。(複数回答) (n=223)

購入代金の一部を義援金として寄付できる商品を「購入しない」と回答した人に、その理由を聞くと、「寄付金の使われ方が不明だから」 (39.0%)が1位となり、約4割の人が義援金の使途に不安を感じていることがわかりました。また、3位にも「きちんと情報が開示されていないから」(19.3%)が挙がっており、多くの人が災害に関する義援金詐欺への警戒心を高めている実態が浮き彫りとなりました。

■売上の一部を義援金として寄付する商品に求められる「寄付金のトレービリティ」:マイライフニュース編集長 長(おさ)誠

昨年1月1日、石川県能登半島を中心に甚大な被害をもたらした令和6年能登半島地震は、半島北端にあたる珠洲(すず)市の深さ16kmを震源として発生。地震の規模はМ7.6(気象庁)で、輪島市と羽咋郡志賀町で最大震度7を観測しました。この地震によって日本海沿岸の広範囲に津波が襲来したほか、奥能登地域を中心に土砂災害、火災、液状化現象、家屋の倒壊、交通網の寸断など甚大な被害をもたらしました。

そして、復興を目指すなか同年9月21日、奥能登に再び大規模な被害をもたらした令和6年奥能登豪雨が発生。石川県内の多い所で総降水量が500mmを超えました。これは9月の月間降水量の2倍を超える数値とのこと。昨年11月26日までの県内の死者は輪島市10人、珠洲市3人、能登町2人の計15人、重軽傷者は62人という人的被害が生じ、住家被害も全壊119戸、半壊614戸、一部損壊79戸、床上・床下浸水1480戸に達しています。

避難者は、震災直後のピーク時には約4万人に上りましたが、昨年9月には約500人まで減った一方で、今度は奥能登豪雨が発生。豪雨による避難者はピーク時に約1500人に上りました。現在も250人以上の人が地震や豪雨による避難生活を強いられています。被災した人々を支援するべく、石川県では、日本赤十字社石川県支部および石川県共同募金会と連携し、昨年1月4日から今年12月26日の間、義援金を受け付けています。1月20日現在までに、約355億6000万円の義援金を受付。被災した人々のために、全国から多大な支援が寄せられています。

日本赤十字社では、令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨の義援金を受け付けている他、昨年11月8~10日にかけて沖縄本島北部で降り続いた大雨によって、国頭、大宜味、東、恩納の4村と名護市で、住宅の床上浸水や床下浸水が確認されるなど大きな被害をもたらした令和6年沖縄県北部豪雨災害の義援金を昨年12月18日から今年3月31日まで受け付けています。

こうした災害義援金について、生活者はどのような方法で寄付しているのか。また、商品やサービスの売上の一部を義援金として寄付する企業に対して、生活者はどのような意向を示しているのかを探るべく、今回アンケートを実施しました。

その結果、「2024年に寄付した」人は16.6%と約6人に1人が、昨年中に災害義援金を寄付したことが明らかとなりました。また、これまでに寄付した経験がある人は31.0%と、寄付という形で被災地を応援・支援しようという人は、それほど多くないことがうかがえます。

被災地への応援・支援を行いやすい試みの一つとして、売上の一部を義援金として寄付する商品やサービスを購入する方法があります。この方法で寄付したことがある人は、これまでに寄付経験がある人のうち25.8%でした。今後、売上の一部を義援金として寄付する商品やサービスを購入したいという人は34.4%と、購入しない(44.6%)という人を下回りました。購入しない理由として、「寄付金の使われ方が不明だから」を挙げる人が39.0%に達するなど、災害義援金の使途が不透明であると感じている人が多いことが明らかとなりました。

売上の一部を義援金として寄付する企業は、どの自治体や団体に寄付するとの明記はあっても、寄付した先が、寄付金をどのように使う予定なのかまで、商品やサービスに記載がないのが実情です。近年では製品の品質向上に加え、安全意識の高まりから、「その製品がいつ、どこで、誰によって作られたのか」を明らかにするトレーサビリティが、製造業や食品業界など、流通に関わる業界全体で導入されています。 寄付金においても、「その寄付金がいつ、どこで、誰によって使われるのか」を明らかにするトレーサビリティの考え方が求められているのかもしれません。

※参考資料

国土交通省「令和6年能登半島地震における被害と対応」、内閣府「令和6年能登半島地震による被害状況等について」(令和6年11月26日14時00分現在)、石川県「令和6年能登半島地震による人的・建物被害の状況について」、同「令和6年奥能登豪雨による被害等の状況について」、同「令和6年(2024年)能登半島地震に係る災害義援金の受付について」、、沖縄県「北部地域における大雨災害(2024年11月)特設ページ」、日本赤十字社「令和6年沖縄県北部豪雨災害義援金(沖縄県)」

■ヒューマン・データ・ラボラトリ株式会社について

ヒューマン・データ・ラボラトリ株式会社は、生活者の健康と暮らしを応援するポータルサイト「マイライフニュース」を2006年11月に開設し、幅広い情報をタイムリーに発信しています。また、同サイトの運営で培った情報収集・分析力をもとに、独自調査および受託調査を実施し、生活者の“今”を捉える調査レポートを提供しています。

|

調査名 |

災害時の寄付に関する意識調査 |

|

調査対象者 |

有効回答数 500件 20歳~29歳「20代」 100件 30歳~39歳「30代」 100件 40歳~49歳「40代」 100件 50歳~59歳「50代」 100件 60歳以上 「60代」 100件 |

|

調査手法 |

インターネット調査 |

|

調査時期 |

2024年12月14日(土) |

※比率はすべて百分率で表し、小数点以下第2位を四捨五入して算出しています。このため、百分率の合計が100.0%にならないことがあります。

d92907-9-6589df5ab490463c91bf49611081bfd8.pdfこのプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- マーケティング・リサーチ

- ダウンロード