“メカノクロス、メカノケミカル有機合成実装研究会第3回チュートリアル実施”

メカノケミカル有機合成量産技術開発、メカノケミカル有機合成のポリマーへの反応応用などを報告〜技術普及進む

株式会社メカノクロス(本社:北海道札幌市、代表取締役CEO:齋藤智久、以下「メカノクロス」)は、昨年4月に発足した「メカノケミカル有機合成実装研究会」のコンテンツとして、第3回目チュートリアルを、北海道大学との共催のもと、フード&メディカルイノベーション国際拠点(FMI)にて2025年9月26日に開催いたしました。

本チュートリアルでは、毎回恒例となる弊社の最新技術開発の進捗報告に加え、弊社取締役であり世界的なメカノケミストリー研究の第一人者である北海道大学・伊藤肇教授の特別講演、およびゲスト講師による講演等を実施いたしました。具体的には、研究会会員企業を中心に多数の技術者・研究者の皆さまに現地でご参加いただき、以下プログラムを開催いたしました。

・伊藤教授によるポリマーへのメカノケミカル応用に関する講演弊社の技術

・事業アップデート

・実機装置の見学

・協業を見据えた個別相談

・各社間での意見交換を深める懇親会

学術と産業の双方の視点から、メカノケミカル有機合成の社会実装に向けた具体的な議論が交わされる場となり、今後の共同研究・事業連携に向けた新たなきっかけを生み出す有意義な会となりました。

◼️プログラム内容(抜粋)

「メカノケミストリーを活用したポリマーの反応と応用」

伊藤教授からは、メカノケミカル技術を活用したポリマーの分解・合成・修飾・機能化に関する研究事例のご紹介がありました。

① ポリマーのメカノケミカル分解

ポリスチレン(PS)

ボールミルによって部分的にモノマー(スチレン)を回収可能(副生成物も多い)。AlCl₃存在下で は 逆Friedel–Crafts反応によりベンゼンが脱離し、ベンゾフェノンとして回収。高機能品へのア ップサ イクリング例を提示。

ポリエチレン(PE)

水とAl₂O₃を共存させたメカノ処理により、80%以上がC₅₀以下の短鎖アルカン・アルコール・ケト ンへ変換。常温で効率的な分解が可能に。

ポリエチレンテレフタレート(PET)

NaOHやCaO存在下で室温・短時間で分解(MeOH等を使用)。約90%のテレフタル酸を回収可能 で、高効率リサイクルを実現。

バイオポリマー(セルロース・キチン・リグニン)

セルロースは酸触媒下で水溶化し、ナノファイバー化が可能。キチン・キトサンも可溶化しやす く、リグニンは多孔質炭素材料への変換に利用可能。

フッ素ポリマー(PTFEなど)

リン酸やKOtBu共存下でボールミル処理を行うとKF等が生成。フッ素源として再利用可能であ り、資源循環に貢献。

② メカノケミカル合成

ラジカル重合・縮合重合など多様な例が報告されている。不溶性化合物でも反応可能であり、高分子 量ポリマーの合成が実現。PLA合成ではトルエン添加により分子量低下を抑制。鈴木・山本カップリ ングを用いて高分子ポリフェニレンを合成(重合度199を達成)。

③ ポリマー修飾・機能化

メカノフォア導入

機械刺激による色変化・構造変化(例:シクロブタン→共役アルケン)を実現。応力検知や損傷可 視化材料としての応用が期待される。

メカノラジカルの活用

ポリマー鎖切断で発生するラジカルを蛍光プローブで可視化。高分子鎖の破断位置を発光変化とし て観察可能。PMMAやPEなどの汎用ポリマーにも官能基を導入。

④ メカノラジカルを利用した化学反応

機械的刺激で生じるラジカルを有機反応の開始剤として利用。AIBNなどの危険な開始剤を使わず、ポ リマー自身をラジカル源として活用。ポリエチレンを用いた有機ハロゲン化物の穏和な還元反応(収 率80%以上)を実現。PVC袋内でも反応可能であり、廃プラスチックの反応媒体化にも成功。

⑤ PVCの活性化・アップサイクリング

通常250℃以上必要な分解を、メカノケミカル処理により50℃以下で実現。発生する塩化水素

(HCl)を反応原料として再利用可能。ボール数や振動周波数によって反応性が変化し、酸発生量が 機械イ ンパクトに依存することを確認。

「メカノクロスの技術進捗アップデート」

佐々木Tech Fellowからは、メカノケミカル有機合成技術の応用展開として、重水素化反応・グリニャール反応・装置開発の進捗について報告がありました。

① 重水素化反応(Deuteration Reaction)

背景と目的

重水素化合物は医薬品・農薬・発光材料・輸送材料などで需要が拡大中。従来法(Pt/Cまたは

TfOH触媒)は有機溶媒を過剰に使用し、24時間以上を要していた。

改良点(メカノケミカル法)

Pt/C系ではi-PrOHが反応促進に寄与し、シクロヘキサン不使用で反応時間を大幅短縮。TfOH系で は系内でTfODを生成し、重水素化率を向上。ハロゲン系溶媒を用いず、3時間から1時間へ短縮。 有機溶媒使用量を大幅に削減しつつ、高効率な重水素化を実現。

適用例

難溶性蛍光遅延化合物の直接重水素化に成功。スケールアップを検討中。

② グリニャール反応(Grignard Reaction)

背景

北海道大学・伊藤・久保田グループが報告したメカノケミカルGrignard反応(Nature Commun. 2021)を基礎とする。空気中でも反応が進行し、難溶性ハロゲン化アリールにも適用可能。溶媒 使用量を大幅に削減。

スケールアップ実験

100g以上の生成物を合成し、高収率を達成。反応中の温度上昇は約45℃程度であり、暴走は確認 されず安全に進行。

今後の展開

Go-Tech事業において、有機金属化合物の量産化技術構築を推進予定。

③ 装置開発・自動化

目的と内容

反応の自動化を目指し、温度モニタリング機能および圧力調整弁付き反応容器を開発中。日揮株式 会社との共同開発を進めており、2026年3月にプロトタイプ完成を予定。

意義

安全性と再現性を兼ね備えたスケールアップ体制を確立。反応条件を自動制御し、量産対応型のメ カノケミカル製造装置の実現を目指す。

「メカノケミカル有機合成実装研究会のご紹介」

西岡Headからは、研究会の取り組み内容、提供サービス、国際展開などについて包括的な説明がありました。

① 研究会の提供サービス

会員企業は17社まで拡大。メカノケミカル有機合成に関する講演資料や論文要約をデータベース化 し、会員サイトで共有。世界の最新研究開発動向を定期的に提供し、知識共有・実践支援の場を形 成。

② 関連プロジェクト・国際展開

Go-Tech(旧サポイン 6月に採択)事業テーマ

有機金属化合物(例:グリニャール試薬)を対象に、有機溶媒を削減した合成法の確立量産化プロ セス技術の構築

を目的として開発を進行中。

海外展開

技術・事業ニーズを検証のうえ、重点地域をドイツ・米国・韓国に設定。特にドイツでは現地支援 機関との連携を強化。

③ 実績ライブラリと研究範囲

反応・化合物実績は累計600種以上。主な反応カテゴリ:鈴木–宮浦・薗頭・山本カップリングバッ クワルド–ハートウィッグアミノ化グリニャール、リチウム、カルシウム反応メカノレドックス反 応、BaTiO₃を用いたトリフルオロメチル化、フッ素化反応など

④ 新規公開ライブラリ

反応条件や生成物データを体系化した社内データベースを構築。今後、研究会会員向けにアーカイブ として順次公開予定。

開催前に各参加企業の皆さまへ丁寧にヒアリングを行い、関心の高かった「ポリマーへの応用」に焦点を当てた内容としたことで、講演は初歩的な導入から始まりつつも、実務的な観点から多くの気づきと議論が生まれる非常に充実した会となりました。

伊藤教授による分かりやすい解説と、最前線の研究事例の紹介により、参加者の理解が一層深まり、質疑応答の時間には活発な質問が相次ぎました。

基礎と応用の両面からメカノケミカル技術の可能性を感じていただける、まさに“実践に結びつく学びの場”となりました。

また、先月PR TIMESにてご報告いたしました資金調達に伴い、新たに取締役COOに就任した坂田一樹より、今後の事業発展およびメカノケミカル有機合成技術の社会実装・普及に向けた取り組みについて、所信表明を行いました。

坂田からは、「研究開発・製造・事業推進を一体化し、より多くの企業・産業領域でメカノケミカル技術を実装していく」方針が示され、今後は特に企業との共同開発案件や事業連携に一層注力していくことを表明いたしました。

メカノクロスとしても、これまで培ってきた技術と知見を活かし、パートナー企業の皆さまとともに新たな価値を創出してまいります。

今後とも変わらぬご支援・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

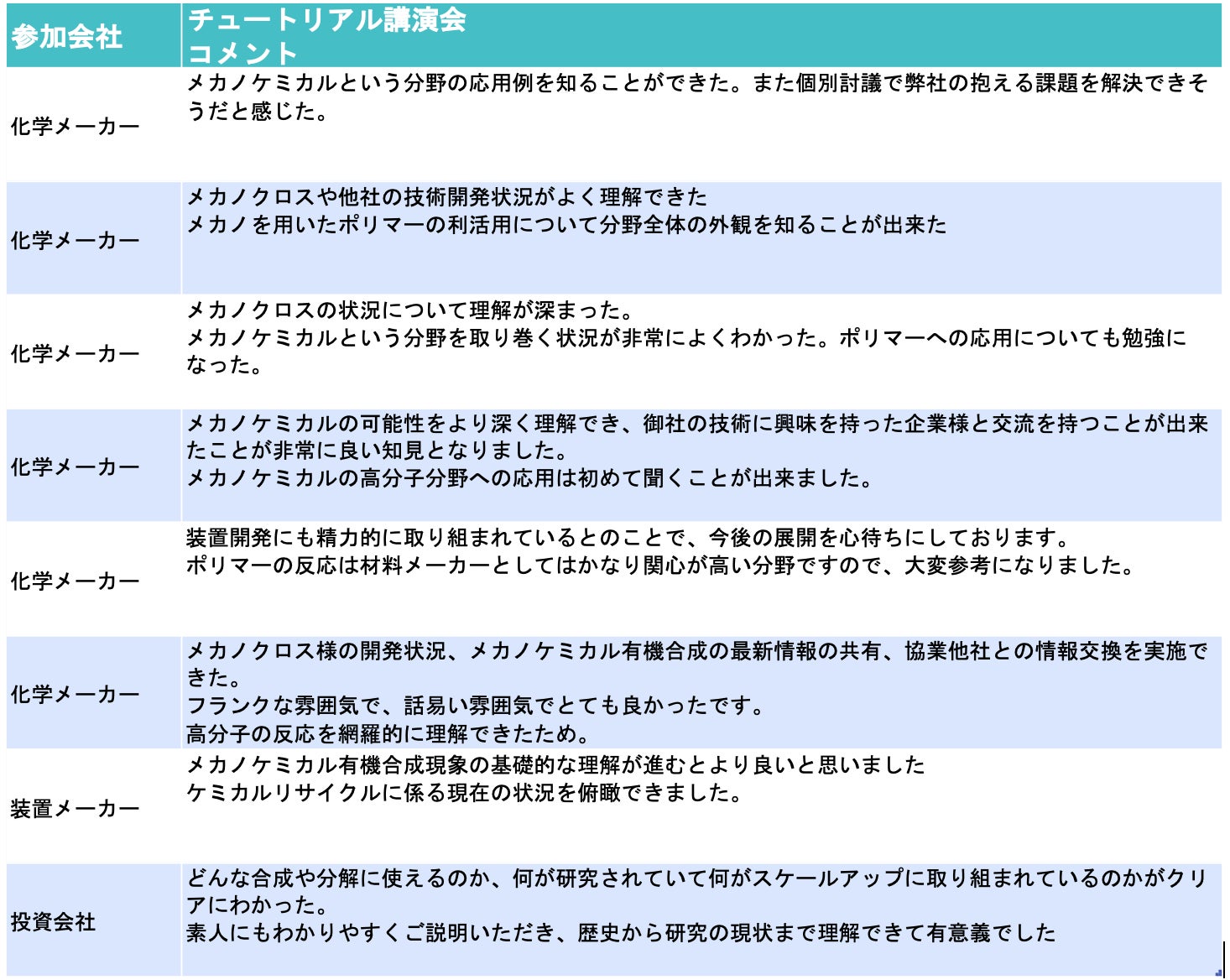

チュートリアル全体に関するアンケートについても実施し、次回に活かすことで会員様、および、参加企業様に有益な情報を提供してまいります。

■株式会社メカノクロス 代表取締役CEO 齋藤 智久

コメント

今回の第3回チュートリアルでは、研究会発足当初から掲げてきた“学術と産業をつなぐ実践の場”が、確実に形となり始めていることを強く感じました。

弊社取締役の伊藤先生によるポリマー分野への応用講演は、メカノケミカル反応の基礎から応用展開までを体系的に整理した内容であり、参加各社から多くの質問と具体的な応用アイデアが寄せられました。これは、メカノケミカル技術がもはや研究段階を超え、実用化フェーズへと進みつつあることを示しています。

講演後の装置見学や個別ワークショップ、懇親会では、装置スケールアップや製造プロセス連携、新規材料開発に向けた協業検討など、非常に前向きで実践的な意見交換が行われました。特に、メカノケミカル法を活用した新規高分子材料・機能性有機材料の創出に関する議論は、今後の産業応用の大きな起点になると感じています。

メカノクロスは、研究会を通じて得られる知見やネットワークを活かし、メカノケミカル有機合成技術による脱溶媒化・脱炭素化・高効率合成プロセスの実現、そして次世代の新素材創出を産業界全体へ広げてまいります。

■メカノクロスについて

メカノクロスは現在、メカノケミカル有機合成技術の社会実装を目指し、国内外の製薬・化学メーカーと連携して技術導入の実証を進めています。本格的な市場参入は2026年以降を予定しており、すでに多くの企業から高い関心と引き合いをいただいています。

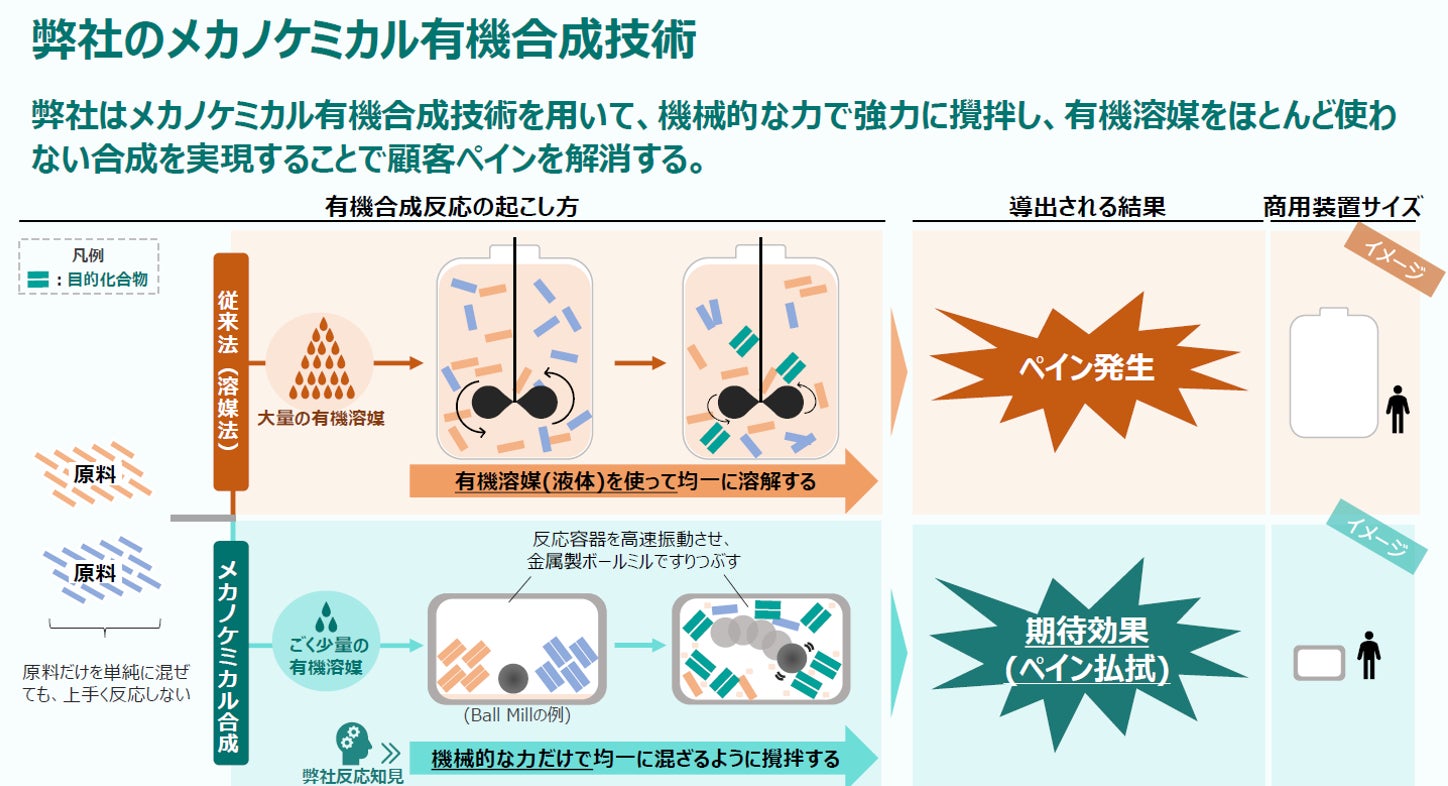

本技術は、有機溶媒をほとんど使用せずに有機合成を行えるため、脱炭素対策やコスト削減の面で従来プロセスより優位性を持ち、高い反応性と環境適応性を兼ね備えています。また、溶媒を使用しないことにより、従来は合成が難しかった不溶性・難溶性化合物にも対応でき、半導体・ディスプレイ・電池材料など先進素材の性能向上にも貢献が期待されます。

この技術は、2018年に北海道大学・伊藤研究室で開始された研究に端を発します。伊藤肇卓越教授と久保田浩司准教授が中心となり、7年かけて技術を磨き上げ、溶媒を使わない有機合成という革新的手法を世界トップレベルにまで高めました。

現在、メカノクロスは北海道大学との連携に加え、複数の企業と共同研究・協業を進めています。今後は、メカノケミカル有機合成の量産化技術を確立し、企業によるプロセス導入を本格的に支援してまいります。

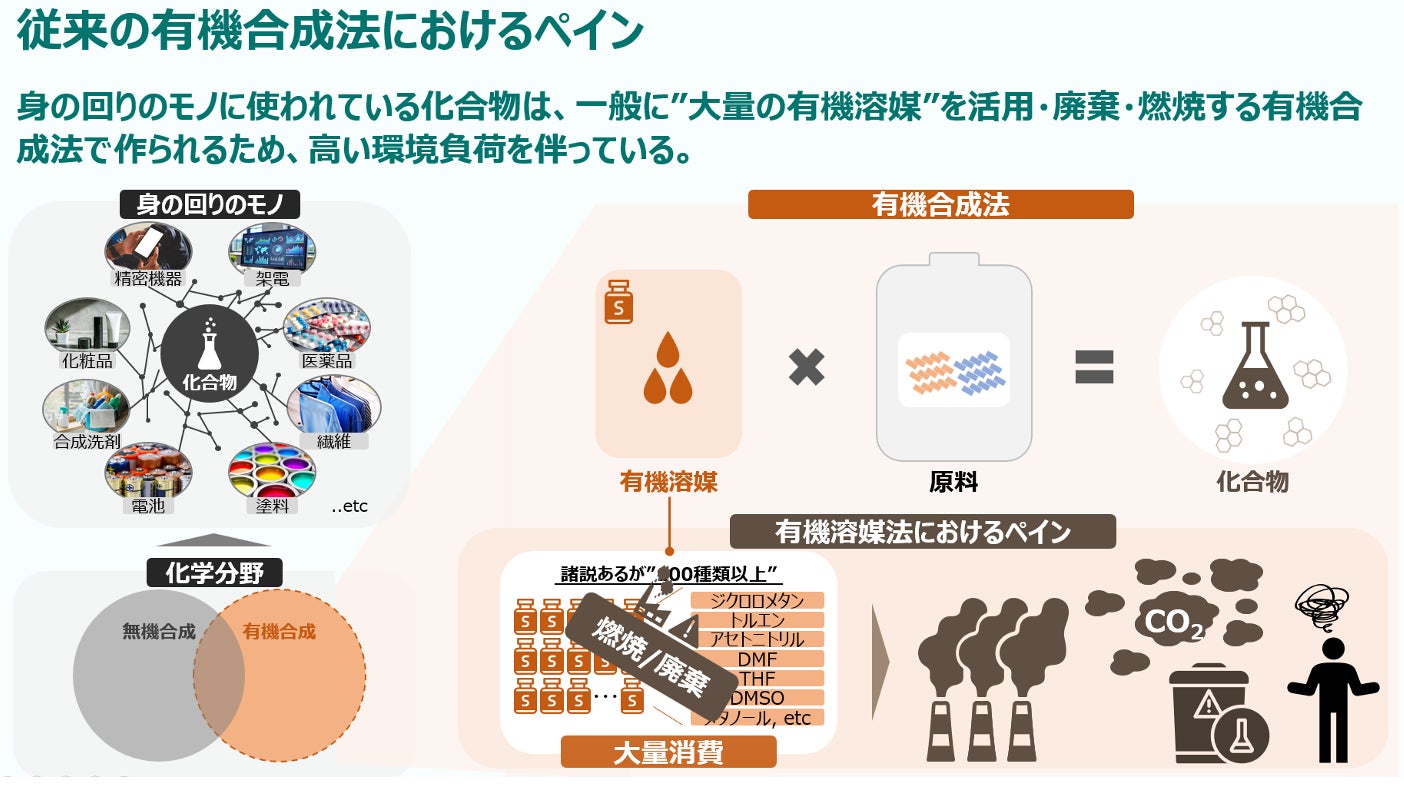

■メカノケミカル有機合成反応について

メカノケミカル有機合成は、反応工程に必要な石油由来の有機溶媒を大幅に削減し、環境負荷を軽減できる技術です。従来の有機合成では、原料の100倍以上の溶媒を使う場合もあり、反応後にそれらを燃焼または廃棄処理する必要がありました。

弊社は、メカノケミカル有機合成技術の社会実装を通じて、化学プロセスの脱炭素化とグリーンな化学の実現を目指しています。この技術は、有機溶媒をほとんど使用せずに反応を進めることができる、環境負荷の低い革新的な合成手法です。

従来の有機合成は、100年以上にわたり大量の有機溶媒を前提とした手法が“当たり前”とされてきました。これに対し、弊社技術は機械的刺激による攪拌を用い、極めて少量の溶媒で従来と同等の反応を再現可能にします。

さらに、本技術は幅広い有機合成反応に適用でき、北海道大学工学研究院・伊藤研究室(伊藤肇教授〈弊社取締役〉)を中心に、多様な反応系での実証が進められてきました。これまでに数百件に及ぶ反応・化合物の合成実績があり、特に今回の協業で焦点を当てる不溶性/難溶性化合物の合成では、豊富な知見と成果(メカノケミカルライブラリー)を有しています。

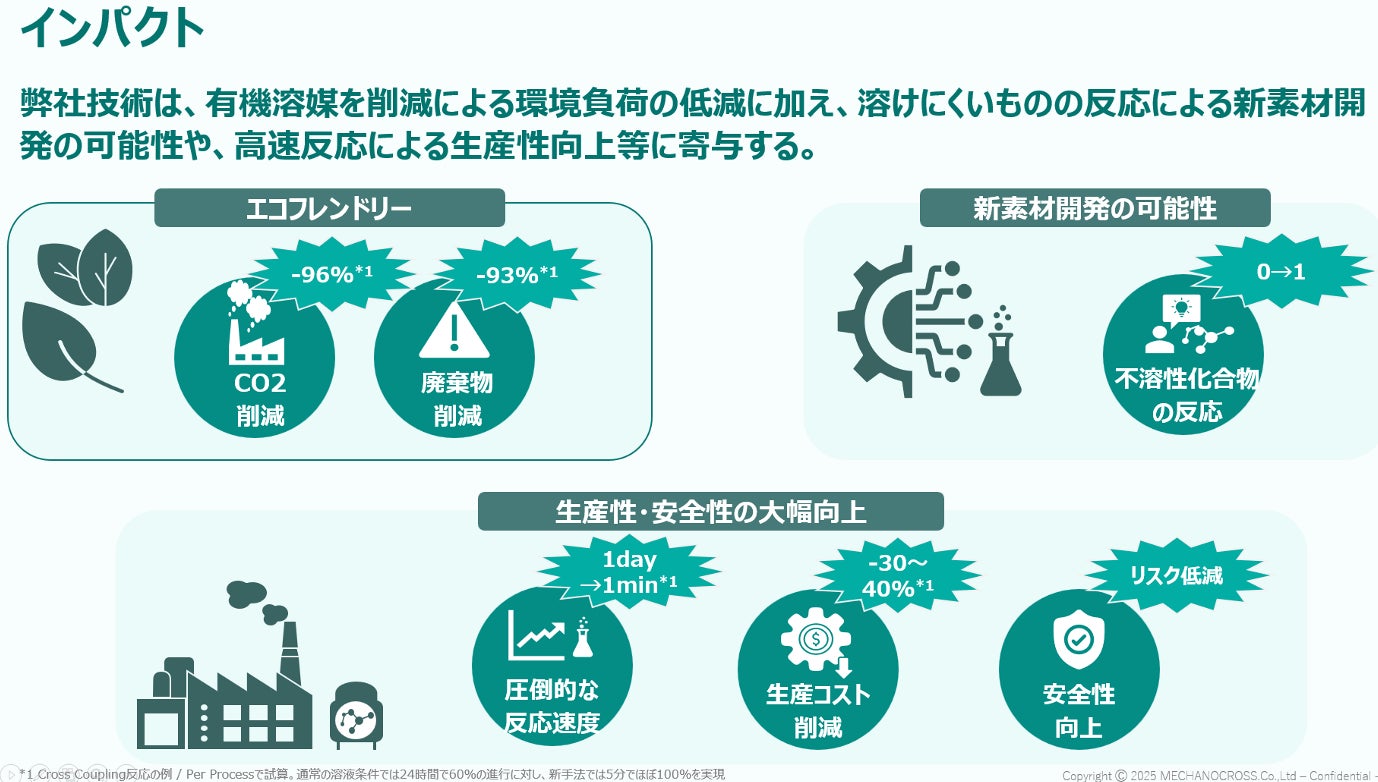

■メカノケミカル有機合成の訴求効果について

メカノケミカル有機合成は、医薬品や化学材料の合成で広く用いられるカップリング反応において、従来の溶液反応に比べて多くの利点を持つ技術です。具体的には、二酸化炭素や廃棄物の排出削減、不溶性化合物を利用した新規化合物合成の可能性拡大、高い生産性などが挙げられます。これらの特長から、学術的にも高い関心を集めています。

※下記図中の数字は、弊社開発実績および顧客の声を反映した数字

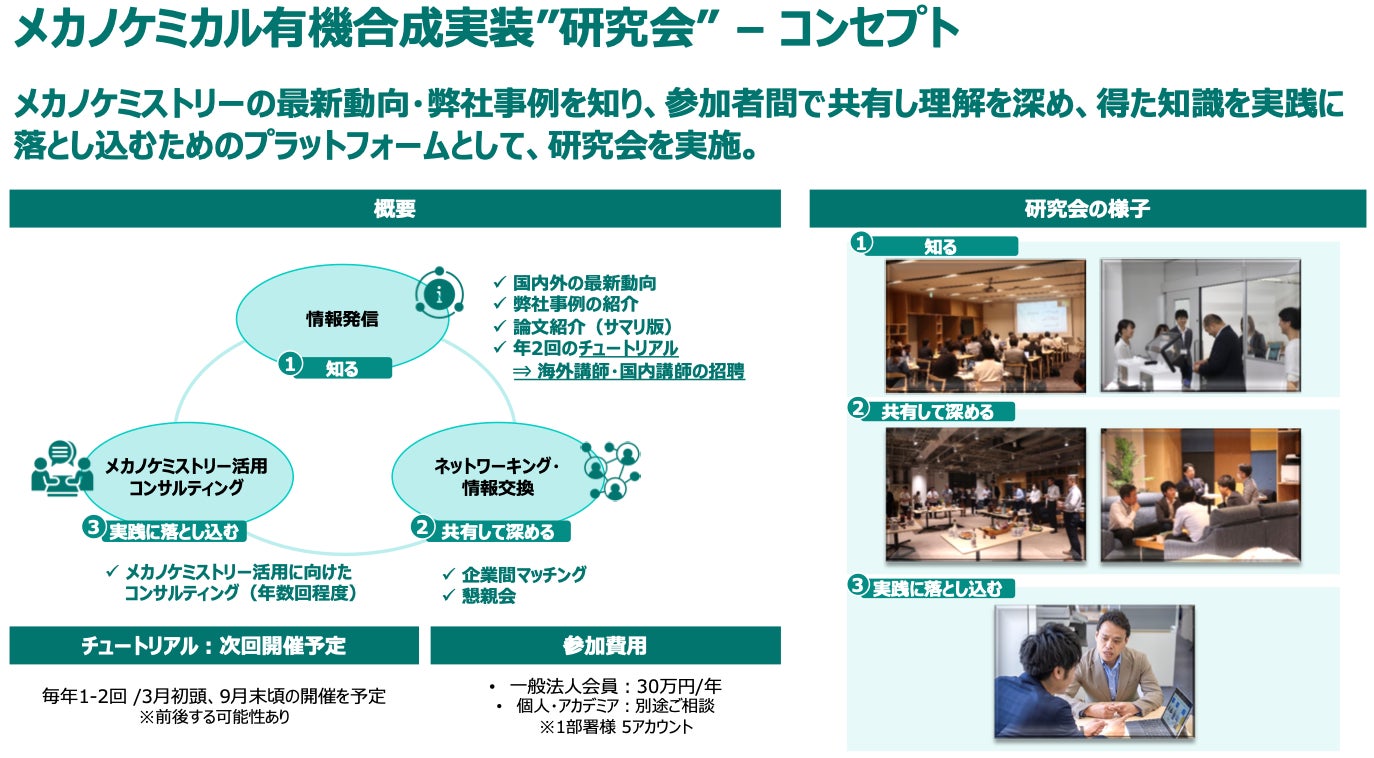

■メカノケミカル有機合成実装研究会について

― 学術と産業をつなぐ“実装型”メカノケミストリー・プラットフォーム ―

「メカノケミカル有機合成実装研究会」は、株式会社メカノクロスが主催し、北海道大学をはじめとする学術機関・企業との連携のもと、メカノケミカル有機合成技術の社会実装と産業応用を加速するために設立された研究会です。参加企業・研究者が最新の知見を共有し、共同で実用化課題の解決を図るためのオープンプラットフォームとして運営しています。

研究会の目的

最新研究動向の共有と理解促進

メカノケミストリーの基礎理論から応用事例まで、国内外の最新成果を迅速に共有。

実装・事業化に向けた知見交換

企業・大学・研究機関間での実践的な議論を通じ、製造プロセスや新材料開発への展開を支援。

学術 × 産業の連携促進

共同研究・PoC(概念実証)・技術移転のきっかけを創出。

提供サービス一覧

① チュートリアル講演会(年2回開催)

国内外の第一線研究者による講演(例:北海道大学 伊藤肇教授、久保田浩司准教授ほか)メカノク ロスの技術開発進捗や装置実装例の紹介会員同士のネットワーキング・交流会を同時開催

② 研究動向・論文サマリー配信

メカノケミカル有機合成関連の最新論文50報以上を日本語で要約・解説商用・学術両面のトレン ドを分かりやすく整理し、月次または四半期レポートとして配信会員専用サイトにアーカイブ蓄積 (過去講演資料も閲覧可)

③ 個別コンサルテーション・技術相談

メカノクロス研究チームによる個別技術相談・実装支援を実施(年数回)メカノケミカル合成条 件、装置選定、スケールアップ検討などをサポートご希望に応じてPoC受託・共同検討も可能

④ ネットワーキング・マッチング支援

会員間および大学・研究機関とのマッチング機会を提供新規材料開発、プロセス共創、装置共同開 発などの産学連携を促進研究会後の懇親会・交流イベントを通じた人的ネットワーク構築

⑤ 技術アーカイブ/会員専用データベース

メカノクロスが蓄積した600件以上の反応実績・化合物データを体系化カップリング・還元・フッ 素化などの主要反応条件を参照可能今後、会員限定で順次公開予定

==============

<メカノクロス 会社概要>

企業名:株式会社メカノクロス

本社所在地:北海道札幌市中央区宮の森三条7丁目4−21

研究拠点:北海道札幌市北区北 21 条西 10 丁目

国立大学法人北海道大学内 北海道大学化学反応創成研究拠点(WPI-ICReDD)

代表者名:齋藤 智久

設立:2023年11月

事業概要:

溶液有機合成反応のメカノケミカル化技術の開発・提供不溶性高機能材料の開発・提供上記の製造プロセス導入の実証検証、および、製造装置提供メカノケミカル有機合成関連情報発信

<本件に対するお問い合わせ>

弊社でご一緒に働いてみたい方、また、メカノケミカル実装研究会、弊社との協業にご興味のある方は、以下からお気軽にご連絡ください。

問い合わせフォーム:https://mechanocross.com/contact/

メールアドレス:haruka.kazetani@mechanocross.com

採用フォーム:https://mechanocross.com/recruit/

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/mechanocross/

instagram : https://www.instagram.com/mechanocross/

Facebook : https://www.facebook.com/mechanocross

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像