未来の人社会につなぐ「杜土木と0次産業」〜目詰まった首都圏流域風土の脈循環再生に向けて〜

―首都圏が変われば、日本が変わる― 杜の財団x風土再生学会が第7回環境シンポジウム<今を生き抜く風土学~平和学>を開催します!

《開催概要》

・日時: 2025年9月6日(土)、7日(日)、8日(月)(全3日間)

・主催: 一般財団法人杜の財団、風土再生学会

・協賛:痩蛙学舎、NPO法人メダカのがっこう

・協力:井の頭自然の会

・プログラム (予定)

● 9月6日(土) 会場:国立オリンピック記念青少年総合センター

基調講演と専門家発表 「首都圏流域風土の現状と未来への提言」

● 9月7日(日) 会場:痩蛙学舎(東京都杉並区阿佐谷北2-11-2)

徹底討論会 「呼吸する都市に向けて~命が支える循環機能」、交流会

● 9月8日(月) 会場:井の頭公園、吉祥寺永谷ホール(武蔵野市吉祥寺南町1-13-1)

フィールドツアー 「流域風土と都市環境のつながり:首都圏流域脈の結節点・井の頭公園と玉川上水に古の智恵をみる」

・参加申込み方法

下記リンクよりご確認ください。 チケット価格についての詳細はリンク先イベントページ本文を参照ください。

https://symp2025tokyo.peatix.com/

・本リリースに関するお問い合わせ

info@morinozaidan.com(一般財団法人杜の財団事務局)

一般財団法人杜の財団

公式ホームページ

https://morinozaidan.com/

当財団の三つの目的

⑴各地域の切迫した環境問題ー風土の環境再生を提案・実践する(大地の再生®︎)

⑵人材、知財、地財を次世代へつなぐ

⑶大地の再生技術を研究実用化し、各地域の風土の杜づくりに資する

公益ー

本来、風土は公共の財産。山から海への流域生態系は、つながってこそ機能するからです。自然のエネルギーは足し算でなく掛け算。四喜が実現して自然がもとの力を取り戻せば、ほかの生き物と同じく人にも大きな恩恵がもたらされます。すべてが相乗的に息づくとき、コンクリートさえも生き生きと再生するでしょう。

育成ー

人は群れをなしてこそ真価が発揮される動物。かつてはどの集落にもあった「結(ゆい)」は、教育・福祉・コミュニケーションの機能を自ずと果たし、コミュニティの基盤をつくってきました。大地の再生®︎の視点と技術を次の世代につなぐために、人財を育成し、「財」としての風土を護り、育てていきます。

研究ー

地理学、農学、園芸学、建築学ほか各界の研究者と連携・協働し、これまで矢野智徳が生の現場で培った大地の再生の視点と技術(現在、特許出願中)を科学的に検証し、さらなる研究を進めていきます。研究の成果はニュースレターの発行などで普及・啓発につとめ、誰もが実践的に学べ、使えるものにしていきます。

杜の財団 法人概要

法人名 一般財団法人 杜の財団

設立 2023年12月19日

代表理事 矢野智徳

所在地 山梨県上野原市大倉79

事業内容 環境再生技術「大地の再生®」技術の普及・啓発・研究・開発

電話 0554-62-4002

メール info@daichisaisei.net

《開催趣旨》

循環機能が遮断された人工空間、東京。

都市― それは人間の便利と要求を極限まで追い求め続けようとする空間です。

都市に身を置くと、そこには「人間」という文字のとおり、人と人の間だけで物事がすすみ、それが世界のすべてであるかのような感覚に陥ります。

しかし今、地震や相次ぐ大雨により、都市のみならず、地域における流域全体で、アスファルト道路が崩れ、河川を覆うコンクリート堤防が決壊し洪水が都市空間を襲うようになりました。数年前からは線状降水帯が年に何度も各地に発生し、気象庁の予報では「災害級の暑さ」「命を守る行動を」など、感情に直接訴える表現が増加したことも、地球の気象環境が生物環境の存続にとって厳しさを増していることを反映していると言えます。1923(大正12)年9月1日の関東大震災を記憶するため、防災の日が定められていますが、今や、毎日が防災の日であると言っても過言ではありません。「安心」「安全」を目指して人の手によって完璧を目指すかのごとく作り上げられたはずの都市空間であっても、人の生命を守り切ることができません。

現代の都市空間では自然を人間の管理物として扱い、そのように自然を手懐けることが人間の暮らしの「安心」「安全」につながると考えられ、そのために公共の資源が投下されてきました。大陸プレートと海洋プレートが重なり合う場所に位置し、季節風や暖流・寒流により四季を通して湿潤な大気に覆われ、急峻で狭い日本列島において、地震・台風・洪水などの大きな自然エネルギーに日々の暮らしが影響を受けることは一種の宿命です。その中にあって、日本の首都・東京は、できうる限りの現代土木の技術を尽くして自然の影響を取り除き、人間の経済活動を極大化するための装置として作りこまれている都市空間です。

水の循環、大気の循環が地球のエコシステム(生態系)の根本原理のひとつであるとするならば、奇しくも東京の都市空間は、自然の循環システムをほぼ全体にわたって人工構造物によって遮断してしまっている状態です。地上、地下におけるすべての有機体は、空気と水の循環、すなわち呼吸によって命をつなぎ、生老病死が全体として地球という生命体の動的平衡を保っています。ところが、現代の都市空間はこの根本システムを人間の都合という一点のみの必要性において遮断している状態です。

「杜土木と0次産業」

本シンポジウムを主催する一般財団法人杜の財団と風土再生学会は、人間の都合によって自然をコントロールしようとする現代の土木思想とは一線を画し、自然が本来持つ機能そのもの(「生態系脈循環機能」)を再生・保全し、同時にそのエネルギーを最大限に活用することによって人間の経済活動をも持続的に発展させることが可能な「杜土木と0次産業」という新しい概念を提案します。

-

「杜土木」

「杜土木(もりどぼく)」は、「この場を傷めず、穢さず、大事に使わせてください」と、まず自然に対して誓うことを根本思想としています。そのうえで、その土地、その場にたずさわる人々の深い洞察に基づく観察(五感測定)を元に、「生態系脈循環」すなわち地上と地下における水と空気の流れの状態を渦流機能にならって読み解き、そこにある詰まりや滞りを解消し流れを整える施工です。これが「杜土木」の技術的核心です。

私たちは、災害の激甚化が、現代土木技術による「生態系脈循環機能」の阻害に端を発する事態であることを強く訴え、「生態系脈循環機能」を保障するため、当財団の特許技術である通気・浸透・排水システムを活用した都市空間づくりを提案していきます。

-

「0次産業」

「生態系脈循環機能」が健全にはたらいている社会においては、自然のエネルギーが人の経済活動と連動しながら、相乗的な活性機能を発揮していきます。かつて、江戸時代までの日本列島では、手作業中心の治水土木の技によって、この自然のエネルギーを機械並みのエネルギーとして実用化した社会が存在していたのです。現代の農業や工業、あるいはその他の産業は、基本的には自然資源を使い込んで消費し、それらが不足、枯渇すれば域外から不足分を調達することで国民経済全体を賄おうとします。この経済の仕組みにおいては、人間は自然環境から一方的にエネルギーを収奪し続けている状態です。

しかし、「杜土木」によって上流域から下流域にかけての一連の流域単位で「生態系脈循環機能」を再生、保全、育成することにより、社会の経済は自然との共存共栄を超え、自然の循環力と再生力によって支えられることになります。桁違いの自然エネルギーからの応援によって持続可能な社会の創造が可能となります。これは、これまでの一方的な自然資源の使い込みに終始する経済・産業のあり方とは根本的に異なるものです。私たちは、これを「0次産業」として、1次~6次産業を含む基盤的産業と位置付けています。

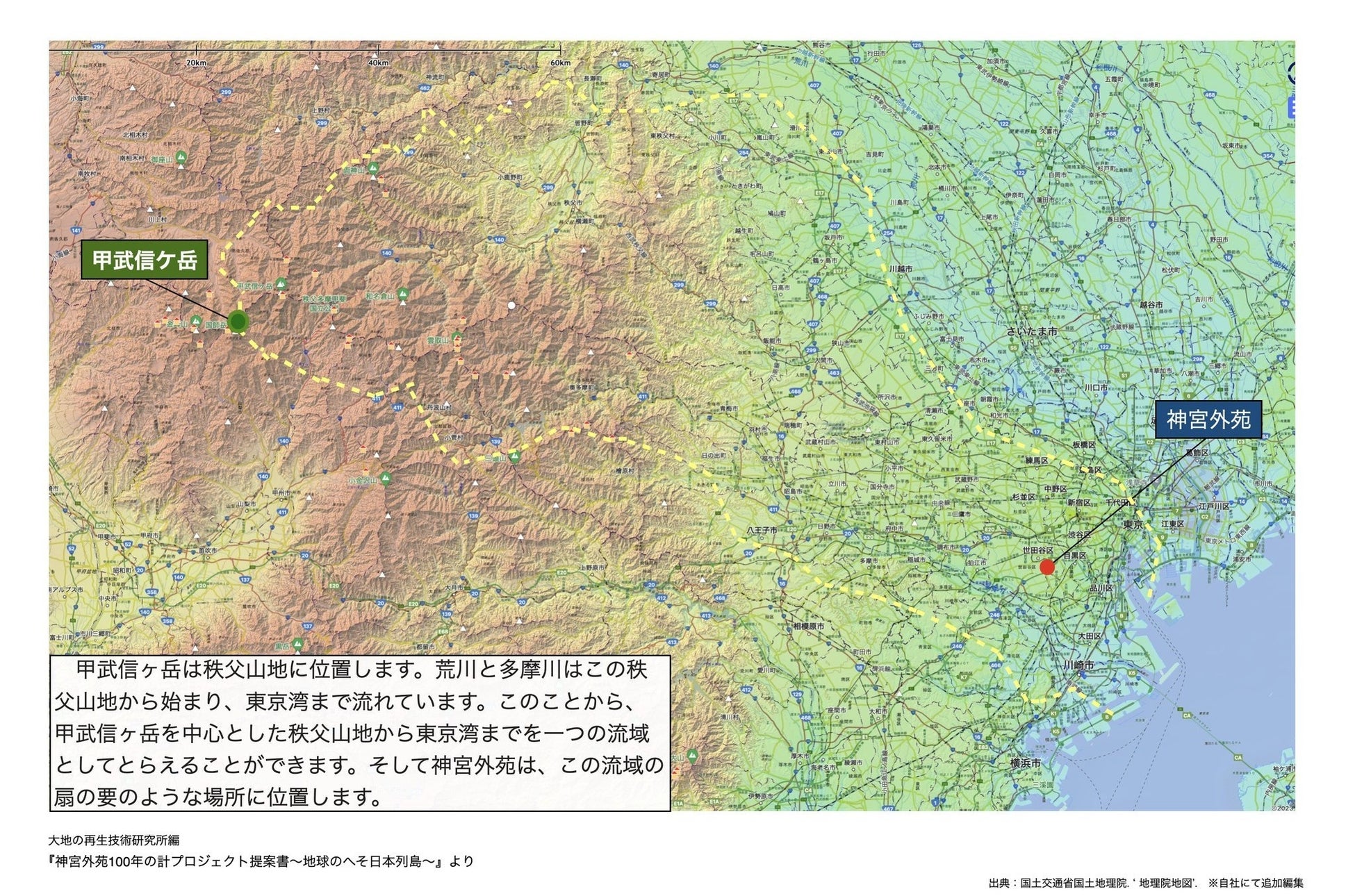

東京および首都圏においては、自然と人間がこれまで紡いできた風土の視点に立って、秩父山系から武蔵野丘陵までを源流域とし、荒川、多摩川、江戸川、そして利根川(江戸期に流路を人為作業によって変更)に加え、玉川上水などの人工用水路や井の頭池をはじめとした湧水地、そして江戸湾へとつながる血管のような水の流れを全体として俯瞰すると、「首都圏流域」ととらえることができます。この流域における「0次産業」をもって、「生態系脈循環機能」を基盤とした近未来の都市空間のあり方を考えていくことが可能です。

首都圏が変われば、日本が変わる。

人間の衣食住やそれらをまかなう生産活動は、土に手を入れることからすべてが始まります。土の表面を覆いつくしコンクリートジャングルとなった都市空間を目の前にして、自然への畏敬の念を持っていた日本の風土ならではの感覚を今一度思い起こす機会が必要とされています。利便性へのあくなき追及にブレーキをかけ、「エコロジー」と「エコノミー」を両立させていくことができるのか。日本の首都・東京が舵を切ることによって、首都圏流域、そして日本社会全体へとその響きが連なり、日本の行動変容は世界各地の大都市へも通じていくはずです。

私たちについて

一般財団法人杜の財団では、これまで30年余りに渡り現場の環境改善を実践するなかで、地域住民の理解・協力を得ながら「大地の再生🄬」活動を全国で展開してまいりました。年を追うごとに災害が激甚化していること、そしてその要因が人の営みそのものにあるという現実を目の当たりにしながら、この「大地の再生🄬」技術を早く社会に認知していただき具体的な行動変容に結び付けたいとの思いで、各地で環境シンポジウムを展開してきました。本シンポジウムでは、地理学、土壌物理学をはじめとして、建築や社会科学の視点からも「大地の再生🄬」および「杜土木」の技術的根拠の裏付けを行っています。また、首都圏全体を日本の首都・東京を中心に、秩父山系から武蔵野丘陵を上・中流域とし、神宮外苑・皇居エリアを下流域とした「首都圏流域」としてとらえ、ここに先述の「杜土木」および「生態系脈循環機能」を中核概念とした近未来の都市空間のあり方を提示していきます。

首都圏流域における環境シンポジウムの意義

本環境シンポジウムは、全3日間のプログラムをご用意しています。「大地の再生🄬」の現場実践と科学的裏付けに取り組む杜の財団と風土再生学会のメンバーと、会場参加者との徹底議論に加え、都市空間における「杜土木」空間の事例を阿佐ヶ谷にて体感し、首都圏流域における水の「脈」の重要ポイントである湧水地としての井の頭公園での「大地の再生🄬」活動事例をフィールドワーク形式でご紹介していきます。「杜土木と0次産業」を取り入れた首都圏流域の近未来をご参加の皆様とともに実現可能なものとしていくべく、全3日間の議論・体験・学びを統合的に共有していくことで、草の根の運動の渦を巻き起こしていきたいと考えています。

これからの首都圏流域の自然と人の共存・共栄を基盤とした持続可能な暮らしを望む方々のご参加を切にお待ちしています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像