日本からパリへ。若手アーティストの才能が世界へ羽ばたく「第75回 学展」受賞作決定

– 受賞作品展は東京・国立新美術館で、最高賞受賞作はフランス・パリの伝統展「Salon des Beaux-Arts」にて展示へ

一般社団法人日本学生油絵会(所在地:東京都港区)は、「第75回 学展 アート&デザインアワード」の全受賞作品を決定いたしました。

本展は、幼少部から大学・一般部まで、多様な世代・表現ジャンルを対象とする国内有数の公募展であり、次世代を担うアーティストの登竜門として知られています。

■ 展覧会概要

会期:2025年8月7日(木)〜8月17日(日)

会場:国立新美術館(東京都港区六本木7-22-2)2階 展示室2D 国立新美術館

主催:一般社団法人日本学生油絵会(学展GAKUTEN)

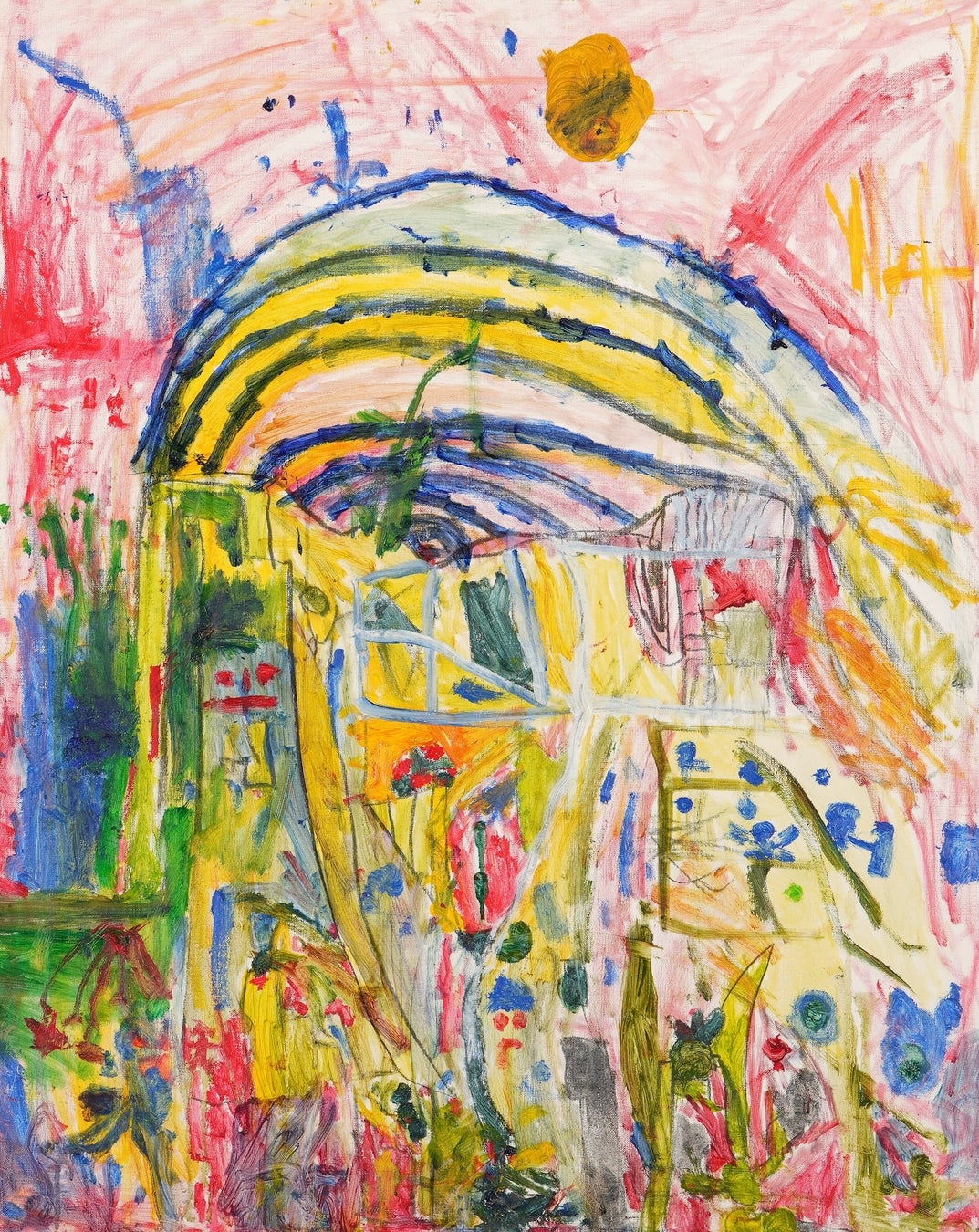

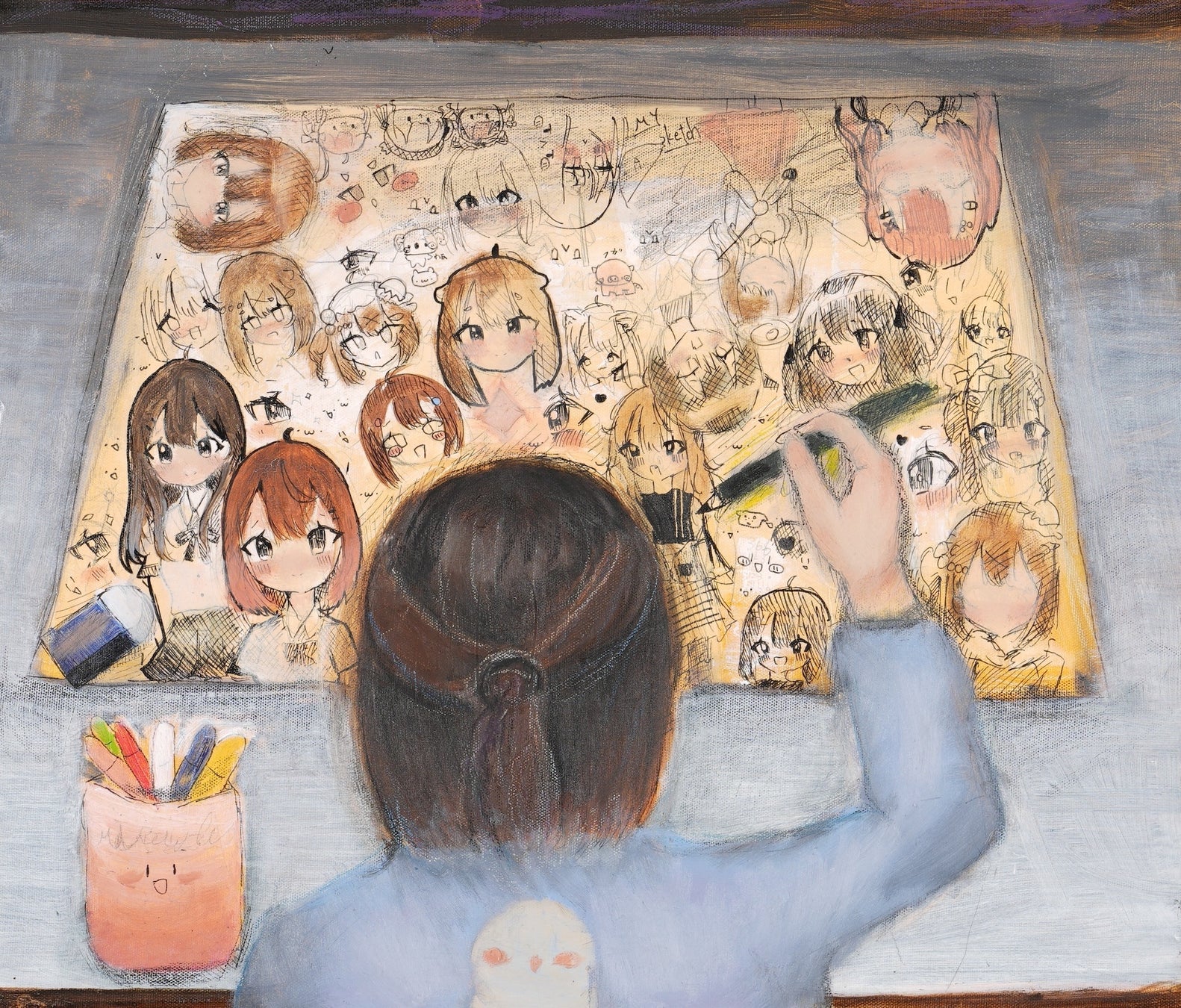

GAKUTEN芸術大賞:部門を超えて選出される最優秀賞 → 今年度の受賞作品は、フランス・パリで開催される伝統的サロン展「Salon des Beaux-Arts(サロン・デ・ボザール)」にて展示されます。日本から世界へ、若き才能が国際舞台で紹介される貴重な機会となります。

各部門についても「幼少」「小学」「中学」「高校」「大学・一般」で、入選、入賞、優秀賞、審査員特別賞などが選ばれました。

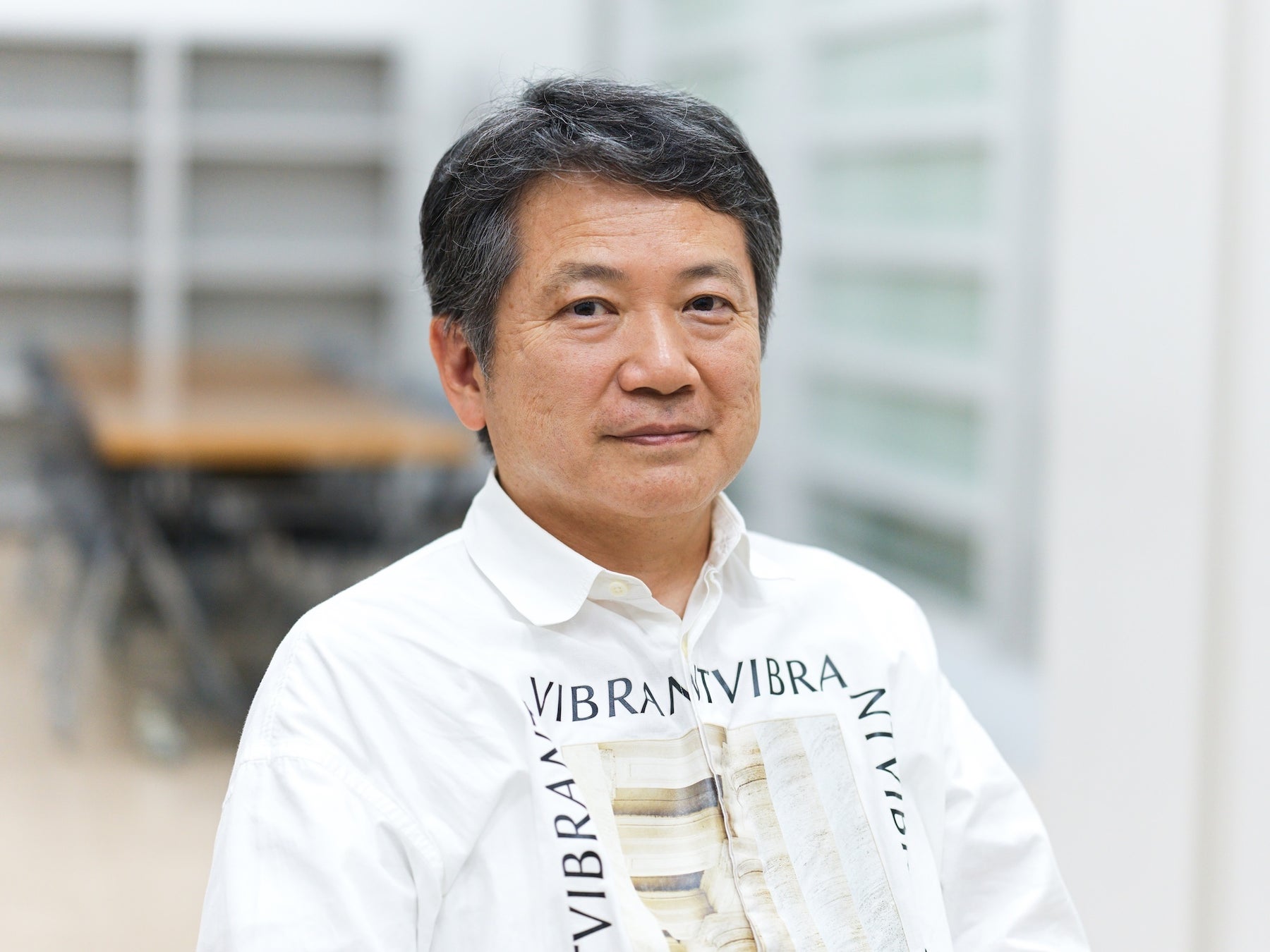

審査員と選評審査員は以下6名が担当。多様な視点から受賞作品を評価しました:

ヒロ杉山(アーティスト)

牧正大(MAKI Gallery代表/アートコレクター)

福島夏子(Tokyo Art Beat 編集長)

佐々木香菜子(アーティスト)

皆川伸一郎(ビーズインターナショナル会長)

沓名美和(現代美術史家)

ヒロ杉山(アーティスト)

・総評

例年に比べて全体的なクオリティーがすごく上がっていた感じはすごくしました。ただ、何かこう飛び抜けて、もうめちゃくちゃすごいっていう人があまり見かけられなかったかなっていうのは正直なところありました。

・審査員賞の作品について

最初からちょっと気になってた作品なんです。「にじのせかい」というタイトルで、虹がベースにあって、その周りにこういろんな色がキラキラ輝いて、すごく幸せを感じる作品でした。

・出展者へのメッセージ

絵は、上手い下手に関係なく、描く人がどれだけ楽しんでいるかが見る人に伝わるものです。絵を楽しんで描くということを、いつまでも忘れずに続けていってもらいたいなと思います。

・指導者へのメッセージ

絵は子供たちの個性を活かしていくものなので、あまり指導しすぎると、その先生の色が出すぎてしまいます。僕は、絵を描く「きっかけ」を与えるのが良い先生だと思っています。

牧正大(MAKI Gallery)

・総評

毎年審査員として参加させていただいているんですけれども、私がいちばん初めに審査をしたときはコロナの最中で、ちょうど大変だった時でした。社会全体で外出がしづらく、海外へももちろん行けない、そうした環境が子供たちのなかに何が広がったのか、子供たちにとっての世界が、絵を通してあまり感じられなかった。暗い絵も多くて、身近な動物やペット、家族などを描いた絵が多かった。それからパンデミックが落ち着いてきて、(今回で)5年目ですかね。いろんな意味で3年、5年経って、今回、すごく明るい原色とかカラフルな絵、強い絵がすごい多かったのが印象でした。海外旅行に行ってみたりとか、日本国内でもいろんなところに遊びに行ったり、または学習したり、美術館に行ってみたり、いろんなものを直接見て楽しむようになっているせいでしょうか、すごく明るい世界や風景がだんだん顕著に表れて、見ていて楽しい作品が多くなったかなと思います。

・出展者へのメッセージ

幼少の方から一般の方まで、幅広い年代でアートというものに向き合って制作していると思うんですけれども、やっぱり幼少の時期とか小学生の時期っていうのは、もう本当にパワフルに自分の思った色とか構図とか、想像のままにその色をとって制作に向き合ってもらいたい。何も制限なく向き合ってもらいたいなというのがあります。それがやっぱり、潜在的な意識を先生方が受け取れる方法じゃないかなと思います。中学生、高校生へと進むなかで、初めてテクニックやテーマ、コンセプトといったものを、自分自身で考えながら付け足してアップデートして、より良い作品をクリエイトしていってもらいたいなと思いますね。

・指導者へのメッセージ

画塾ごとの先生の個性が、そこで絵を学んでいる子供たちの作品にそれぞれ顕著に反映されていて、それはそれで先生の指導でいいとは思うんですけれども、やっぱり描く子供たちの個性や素材、どういう感覚を持っているかとか、どういう性格なんだろうとか、どういう色が好きなんだろうとか、そういったことを純粋に見極めていただきたいなと。幼少期、小学生の頃は、それに対して最低限のアドバイスをやっていただきたいと思います。中学生、高校生、大学生になると、部活の先生やゼミの先生が、子供たちを理解したうえで、今度はより高いものを制作できるようなアドバイスが必要になります。技術的なこともそうですし、モチーフだったり、社会の潮流とか、そういうのも理解しながら、何を明確に作っていくかっていうのをアドバイスして、生徒さんたちを伸ばしていただけたらなと思います。

佐々木香菜子(アーティスト)

・総評

幼少や小学生の子供たちという、まだ自分の「好き」なものを見つけ始めて、それを表現することをやり始めた子たちの絵の強さ、色の強さがすごくインパクトとして残っています。やっぱり中学校、高校、大学、それなりに皆さん経験を積んでいくと、いろんな気持ちっていうのがその絵に入ってくるなというのがわかるような作品だったなっていうのがあって。エネルギーの放出度合いが大きかったのは、やっぱり小さいお子さんたちかなという印象があります。

・出展者へのメッセージ

やっぱり「自由さ」っていうものを忘れずに。どんどん年齢を重ねると、その部分が欠けてきてしまって、何かの概念というか、「こうあるべき」だったりとか、「社会ってこうだよね」とか、「自然ってこうだよね」とか、そういったものでがんじがらめになっていく。そうなっていくと、やっぱり自由さってすごく少なくなって、絵も窮屈になっていっちゃう。でもそこを意識して、そういう作品を描きつつも、思いっきり自由を開放するような作品っていうのを別に作っていくと、また新たな自分を発見できるから、ぜひそういうものを皆さんやってほしいなって感じました。

・指導者へのメッセージ

連想すること、想像することって、絵では大事だと思うんですけれど、たとえば「車」というひとつの言葉から、何が想像できるのか、連想できるのか。赤い車なのかな、タイヤは円かなとか。そういう連想ゲームみたいなことで、作品の幅ってすごく伸びるのではないかと思っています。それもたぶん「自由」につながっていく、ひとつの手段なような気がするんです。絵の技術を学ぶことも必要だけど、そういうゲーム的なことを交えながら脳の自由度を高めるようなことを教えていただけたらと。もうすでに実践されている方もいるかもしれないですが、それもひとつかなと思っています。

福島夏子(Tokyo Art Beat編集長)

・総評

審査員を務めるのは一昨年が初めてで、今回2回目となりました。出展作品を見ることをとても楽しみにしていまして、今回もすごく印象に残った作品がいくつもありました。とくにお子さんが出展者の多くを占めているということもあって、それぞれの自分の日常生活の中で目にした動物や、虫、ご家族と見た風景など、日常生活の中から大切なモチーフを選び取って描かれている人が多いのかなという印象を受けました。その中で目を引く作品というのは、誰もが知っているようなモチーフを扱っていても、構図がかっこよく決まっていたり、色彩感覚がすビビッドだったり。画面構成が上手い作品は、低年齢の方でもすごく印象に残るというか、目につくように思いました。

・出展者へのメッセージ

絵を描くことが楽しいという気持ちで描いている方が多いと思います。その気持ちを大切に、自分の心が解放されるような営みとして、絵を描いたり物を作ったりする行為が続けられるとよいなと思います。これからも自由な気持ちで制作に取り組んでください。

・指導者へのメッセージ

それぞれ個性的なお子さんを、皆さん日々ご指導されていると思います。その中で、やはりどうしても先生方のやり方というか、「こうやったら上手く描けるのに」というもどかしさや、「こう指導して、こうやってあげたいな」っていう気持ちもすごくあると思うんです。もちろんそこで指導してあげることも大事なんですけど、それが画一的な型にはあてめていってしまうおそれもあるのかなと思っていて。そこはすごく難しいんですけど、それぞれのお子さんたちの個性を大事にして、それぞれに合った促しであったり、声掛けをしてあげられたらいいのかなというふうに感じました。

皆川伸一郎(ビーズインターナショナル会長)

・総評

沢山の作品を見させていただいて楽しめました。幼稚園生が描いた絵にしては、なんか暗い色、ダークな色使いが多いなとは思ったんですけど、でもそれもいろんな時代背景とか、今時の子供たちっていうのはそういうものなのかなとか、今まで気にしなかったようなことにちょっと気づきがありましたね。

・出展者へのメッセージ

今、描くことが楽しくて描いていらっしゃると思うので、そのまま趣味で描き続けるにしても、プロを目指して描くなどとしても、その絵を描くことを楽しむっていう気持ちを忘れずにいたら、きっとより楽しい人生になるのではないかなと思いますね。

・指導者へのメッセージ

先生方にもいろんな価値観や好きな絵はあるとは思うんですけど、生徒さんたちにはどうでしょう。絵のテクニックみたいな色使いのアドバイスぐらいにして、自由に描かせて、あんまり矯正しないで、何か聞かれたことに答えるみたいなスタンスでいてくれたら、型にはめずに自由な絵を描き続けることができるのかなって思います。

・パリ展示に関して

やっぱり日本のアーティストが世界に作品を発表するっていうのは、機会があればどんどんやっていくべきですし、日本のアートマーケットももっともっと大きくなるには、そういう世界での発表する場っていうのは絶対必要だと思いますから、それの一環としてできる応援があればしたいと思います。

沓名美和(現代美術史家)

・総評

幼い方から大人の方まであったんですけれど、まずは絵具の使い方とかもすごくフィジカルで、動きのある作品が多かったなと思いましたね。作品を、自分の感情の一部を上手に出す場として使ってらっしゃる若い方もたくさんいらっしゃって。かなり選考会も苦戦していましたが、みんなとても、上手い下手じゃなくて、人の感情をちょっと揺さぶってくれるような作品が多かったなと思います。

・出展者へのメッセージ

自分の作品とすごく向き合うことってとても大事だと思うんですけど、学展などの展覧会は、ほかの作家さんや他者を知るということをできるいい機会なんじゃないかなと思います。自分で作品を作っているだけだと、きっと自分の中で禅問答みたいになってしまうと思うんですけれど、こういう機会に、自分の子供(=作品)を外に出してみて、対話させてあげる。そういうことをやっていくと、自分の作品に広がりが出たり、ほかの人の意見や見え方も自分の中に入ってきたりして、コミュニケーションが生まれていくんじゃないかなと思っていて。今、家で作品と向き合ってる方は、ぜひ一度、作品を外に出してみてください。きっと、自分の作品がさらに飛躍したり成長したりすると思います。そういうことを応援していくのが私の仕事でもあり、たくさんのアーティストが外に出てくるきっかけになることだと思っています。

・指導者へのメッセージ

今回、指導者の熱意も、いろんな作品を見ていてすごく感じました。指導者ってある意味「共同制作者」だなと思ったんですね。教える先生の色が作品に出てくることもあるでしょうし、画塾や学校によってもやり方は違うと思うんですけど、先生たちが作家一人ひとりの多様さをうまく引き出してくれるところは、すごくいい作品が生まれているように感じましたし、いい共同制作者になれているんだろうなと思いました。

■ 特別企画:映像とリアル展示の融合

今年度より、新たに「《他者を想像する四日間》」と題した映像企画を導入。受賞者表彰式で上映され、作品展示と連動したアート体験を提供します。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像