「2025年 第46回本田賞」 伊賀健一博士が受賞

〜面発光レーザーの着想と研究開発における先駆的貢献、および実用化の先導〜

公益財団法人 本田財団(設立者:本田宗一郎・弁二郎兄弟、理事長:石田寛人)は、「人間性あふれる文明の創造」に貢献する研究成果を顕彰するため、1980年に「本田賞」を創設しました。本田賞は、日本初の科学技術分野を対象とする国際的な賞であり、単なる新発見・新発明にとどまらず、エコテクノロジー*1に関する新たな可能性を見出し、応用・共用に至る広範な過程と学術分野を対象としています。受賞対象は、研究に心血を注ぎ、新たな価値を生み出した科学技術のトップランナーの方です。弊財団は本田賞を通じて社会課題の解決に資することを目指しています。

第46回目となる今年度の本田賞は、1977年に面発光レーザー(VCSEL)*2を着想した伊賀健一博士(東京科学大学栄誉教授・旧東京工業大学第18代学長)への贈呈を決定しました。面発光レーザーは、レーザーの中でも最も小さく、小電力、高速、波長連続可変などの特長を持ち、レーザー分野ではエコテクノロジーの代表例です。

伊賀博士は、面発光レーザーの基礎研究の推進や、実用化を先導する新技術の創出を通して、その普及と発展に大きく貢献しました。

【授賞理由】

面発光レーザーの基礎技術の確立から実用デバイスの実現に至るまでの一連の発展は、伊賀博士の着想による基礎研究によって牽引されたものであり、日本発の先導的イノベーションとして国際的にも高く評価されています。着想当初は、その実現性や実用性について学界や産業界では懐疑的な見方が多くありましたが、伊賀博士とその研究チームによる長年にわたる研究と、技術的意義の粘り強い発信により、そのコンセプトは世界に認識されるようになりました。この姿勢は、工学分野の研究者として理想的なあり方といえるものであり、今後も、本技術はさらなるエコテクノロジー分野の創出に寄与することが期待されることから、伊賀博士への本田賞の贈呈を決定しました。

本田賞の贈呈式は2025年11月17日(月)に帝国ホテル東京で開催され、メダル・賞状とともに副賞として1,000万円が贈呈されます。

*1 エコテクノロジー(Ecotechnology):エコロジーから想起される「地球にやさしい」という限定的な意味合いを超え、社会における諸問題を解決するための手法として、常に“人間”を大切にし「自然環境」と「人間環境」の両方との調和を目指す科学技術哲学

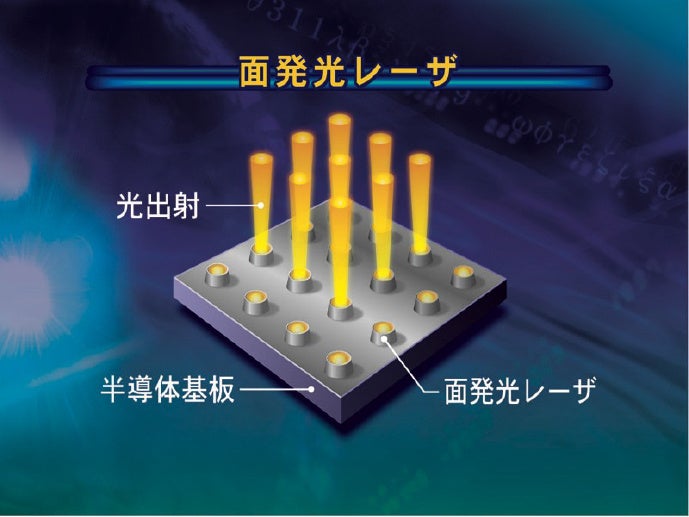

*2 面発光レーザーは伊賀博士と師匠の末松安晴博士が命名。VCSELはVertical-Cavity Surface-Emitting Laser(垂直共振器型面発光レーザー)の略。読み方は「ヴィクセル」。面方向に発光する別の形式と区別するためベル研究所が1980年代末に呼称

*3 Apple製品&サービスは、米国Apple社の登録商標です

◎面発光レーザーについて

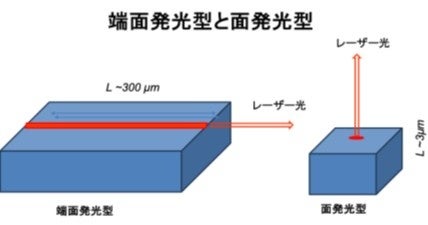

半導体レーザーは一辺が1mmにも満たない小型の素子で、一般の電子回路用と同程度の電源で動作するレーザー発振器*4です。光ファイバー通信やDVDディスクの読み取りなど、私たちの身の回りで数多く利用されています。半導体レーザーの一つとして提案された面発光レーザーは、基板に対して垂直方向にレーザー共振器を構成する構造を持つものです。従来の端面発光レーザーに比べて小型、隣接モードが存在せず、また高密度集積が可能です。そのため、1mm角のチップ上に100個以上の素子を密に並べる(アレイ化)ことができます。また、「1つの波長を安定して発振できる」「大量生産が容易」「波長連続可変性」「電力消費量が小さい」といった特長を備えています。これにより、高速・大容量のデータ通信や光配線用ファイバー通信、省電力機器、3D顔認証やコンピューター用マウスの読み取り、ガス検知、自動運転車や掃除機に搭載されるLiDAR(レーザー光を利用して、対象物までの距離や形状を測定する技術)など、光エレクトロニクス分野の進展に革新をもたらしています。

◎受賞者の研究の歴史と功績

端面発光型の半導体レーザーが初めて低温においてパルス発振に成功した1962年は、レーザー反射鏡の形成技術すら確立していなかった黎明期でした。そのわずか3年後の1965年、MITのイヴァルス・メルンゲイリス博士は、金属を蒸着した基板両面を反射鏡として用いることにより、基板に垂直に発光する面発光型のレーザーの低温パルス発振を報告しました。同博士は同時に、二次元アレイ化や大出力化といった面型レーザーの将来性についても言及しましたが、厚い活性層を用いたため、現在の主流である短共振器型面発光レーザーには結びつきませんでした。劈開*5による反射鏡形成が確立されたこともあり、その後、この研究は継続されず、室温での連続発振が必須とされた実用化を見据えて、研究者の関心はもっぱら端面発光レーザーの開発に集中していきました。そうした状況の中、1970年の当時ソ連ヨッフェ研究所のZh. I. アルフョロフ博士とベル研究所の林厳雄博士とモートン・B・パニッシュ博士がそれぞれ独立に実現した端面発光レーザーの室温連続発振を報告しました。

1970年代半ばには、光ファイバーの登場とともに、日本および欧米の企業や研究機関では、光通信の実用化に向けた半導体レーザーの開発が加速しました。伊賀博士は、当時主流であった端面発光レーザーは、基板に対して水平方向に光を共振させる構造であり、その製造工程は劈開とその後のコーティングなど複雑で大量生産に向かず、波長の単一性や再現性にも課題があると感じていました。

これら3つの課題を解決するため、伊賀博士は1977年、光の共振器を基板に対して垂直かつ短くするレーザーを独立に着想、師匠の末松安晴博士の助言を得て「面発光レーザー」と命名しました。「横に寝ていたものを、縦に起こす。そして薄くする」という斬新なアイディアでした。1978年、伊賀博士はその革新的な概念と製造法を学会で発表し、論文としても公表。しかし当初は、「面白いけれど実現はできないだろう」と考えられ、ほとんど注目されませんでした。それでも伊賀博士はその潜在能力を確信し、困難な状況の中でも研究を粘り強く継続する一方、国内外での講義や発表を通じてこのコンセプトの意義を積極的に発信し続けました。その熱意と歴代チーム全員のたゆまぬ努力の結実として、1988年、のちに東京科学大学(旧東京工業大学)教授となる小山二三夫博士によって、世界で初めて室温での連続発振に成功。面発光レーザーが実用デバイスのスタートラインにつくことが示されました。

1990年代後半以降、面発光レーザーは世界的な注目を集め、多くの企業による、開発・研究によって実用化され、データーセンターやLANにおける超高速・大容量の並列通信の実現、省電力化、スマートフォンにおける3D顔認証、さらにはLiDARへの展開など、私たちの生活に大きな変革をもたらしています。世界中の研究者が面発光レーザーに関心を寄せ、関連する世界の総論文数が現在6万件を超えるまでになっており、光エレクトロニクス分野における重要なコンセプトとして、その発展に多大な役割を担っています。

*4 波を増幅する部分から出た波が、何らかの方法で増幅器に戻ってくる場合(帰還という)、ある振動数の波が持続的に発生する状態を発振という。いわゆる状態変化(Phase Change)である

・音の場合:スピーカーから出た音がマイクに戻って増幅され再び放出されてハウリングを起すのが例である

・レーザー発振の場合:二つの反射鏡で挟まれた原子や半導体が光を放出したり増幅したりする状態にあり、反射鏡で往復する光の減衰が増幅によって釣り合うようになると、突如として特定の共振する波長の光が持続的に発生する場合をレーザー発振という

*5 結晶の性質を利用して、特定の結晶面に沿って割ることで、平滑な鏡面を作る方法

<業績解説・過去受賞者一覧について>

詳しくは、本田財団のウェブサイトをご覧ください。

ホームページ:https://www.hondafoundation.jp/index.html

業績解説:https://www.hondafoundation.jp/commemoration/index/285

過去受賞者:https://www.hondafoundation.jp/winner.html

【本田財団について】

本田財団は、本田技研工業株式会社の創業者本田宗一郎とその弟・弁二郎の寄附金によって、1977年12月に設立されました。当財団では、「自然環境」と「人間環境」の両方を大切にする技術を「エコテクノロジー」と呼び、その発展と拡大を目指して、3つの活動に取り組んでいます。

①エコテクノロジーの概念に即して顕著な成果を達成した研究成果を表彰する国際褒賞「本田賞」

②現代社会が抱える種々の問題について解決のアイデアを議論し創出する「国際シンポジウム・懇談会」

③次世代を担う若い技術者・科学者リーダーを発掘育成する「Y-E-Sプログラム」

これらの活動を通じて、「人間性あふれる文明の創造に寄与する」ことを目指しています。

伊賀 健一 博士 プロフィール

東京科学大学 栄誉教授

旧東京工業大学第18代学長

生まれ

1940年6月15日 広島県

略歴

1963 東京工業大学 理工学部卒業

1968 東京工業大学 大学院 博士課程修了(工学博士)

1968 東京工業大学 助手

1973 東京工業大学 助教授

1979-1980 ベル研究所客員

1984-2001 東京工業大学 教授

1995-1999 東京工業大学 精密工学研究所 所長

2000 東京工業大学 図書館長

2001 東京工業大学 名誉教授

2001-2007 日本学術振興会 理事

2003-現在 応用物理学会 微小光学研究会 代表

2003-2004 電子情報通信学会 会長

2007-2012 東京工業大学 学長

2022 東京工業大学 栄誉教授

2024 東京科学大学 栄誉教授(大学名称変更)

学会等の会員

電子情報通信学会 名誉員 フェロー

応用物理学会 功労会員 フェロー

レーザー学会 フェロー

IEEE Life Fellow

OPTICA Life Fellow

米国工学アカデミー(NAE) 外国会員

表彰歴

2000 東京都功労者表彰(技術振興功労)

2001 紫綬褒章

2007 町田市功労者表彰(文化芸術功労)

2013 町田市市民栄誉彰

2018 瑞宝重光章

2021 町田市名誉市民

2022 文化功労者(文部科学省)

受賞歴

1990 市村清新技術財団,市村学術賞(功績賞)

1993 IEEE/LEOS William Streifer Award

1995 東レ科学技術賞

1998 IEEE/LEOS+OSA John Tyndall Award

1998 朝日賞

2002 英国Rank財団 The Rank Prize

2003 電子情報通信学会 功績賞

2003 藤原賞

2003 IEEE Daniel E. Noble Award

2006 応用物理学会 業績賞

2007 NEC C&C賞

2009 NHK放送文化賞

2013 Franklin Medal/Bower Award

2021 IEEE Edison Medal

2024 OPTICA Frederic Ives Medal/Jarus Quinn Prize

2024 大川賞

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像