薬の効かない薬剤耐性菌「MRSA」の皮膚感染症における市中感染型が増加

~最近のMRSAの動向〜

AMR臨床リファレンスセンターでは、政府で策定された「薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン2023ー2027」に基づき、AMR対策を進めています。AMR対策の基本は抗微生物薬の適正使用と感染対策です。抗微生物薬の適正使用とは、抗微生物薬が必要な疾患に対して、適切な抗微生物薬を、適切な使い方で治療をすることです。

1960年代に出現した「MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)」は、今なお臨床の現場で大きな課題となっています。かつては院内感染のイメージが強かったMRSAですが、近年は市中で検出されることが増え、なかには毒性の高いタイプも確認されています。

今回は、MRSAの市中感染の問題について、東京薬科大学薬学部薬学科 臨床微生物学教室の中南秀将先生にお話を伺い、最近のMRSAについての話題を提供します。

中南 秀将

(Hidemasa Nakaminami)

東京薬科大学薬学部薬学科 臨床微生物学教室 教授

2009年東京薬科大学薬学部着任

米国マサチューセッツ総合病院留学を経て2021年から現職

MRSA感染症の診療ガイドラインでMRSAの疫学を執筆

MRSA感染症の診療ガイドライン2024:https://www.kansensho.or.jp/modules/journal/index.php?content_id=10

本ニュースレターのサマリー

-

全MRSAにおける市中感染型MRSAの分離率が増加している

-

PVL陽性MRSAによる皮膚感染症が増えている

PVL(Panton-Valentine leukocidin) : 一部の市中感染型MRSAが産生する白血球破壊毒素

-

日本のPVL陽性MRSAは、 クリンダマイシン、ミノサイクリンの感受性が高い可能性がある

-

薬剤耐性菌を減らすためには抗菌薬の適正使用が必要

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)は日本では大きな問題

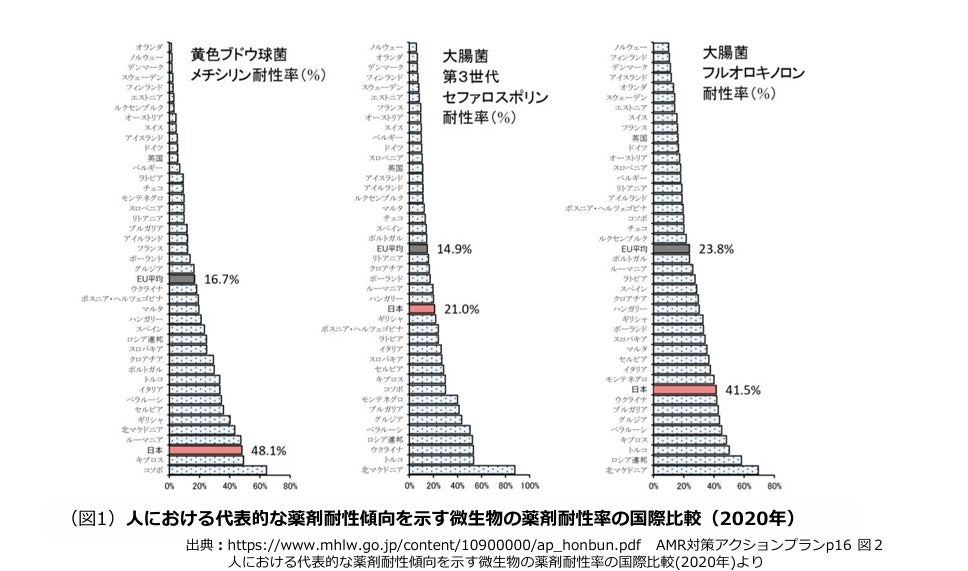

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)は、感染対策が必要な最も重要な薬剤耐性菌の1つです※1、※2。日本では、1980年代の後半より各地の医療施設でMRSAが院内感染対策として問題となり始め、現在では院内感染対策で最も重要な病原体の1つとして感染対策が取られるようになっています。にもかかわらず、日本ではヨーロッパ諸国と比較して、黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性率が高いというのが現状です(図1)。

またJANIS※3データを利用した研究では、MRSAによる血流感染の推定死亡者数は2023年は4,505人と推定されており※4日本ではMRSAが薬剤耐性大腸菌と並んで疾病負荷が大きい薬剤耐性菌とされています(図2)。

※1 WHO bacterial priority pathogens list, 2024: Bacterial pathogens of public health importance to guide research,

development and strategies to prevent and control antimicrobial resistance 17 May 2024, Report

※2 Global burden of bacterial antimicrobial resistance Äb01990–2021: a systematic analysis with forecasts to 2050

Äb0 GBD 2021 Antimicrobial Resistance Collaborators* Äi0

※3 JANIS(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業)

※4 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001447793.pdf 薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書

P50 表43 血流感染症の患者における推定死亡者数

市中感染型(CA-MRSA)の報告が増えている

黄色ブドウ球菌は、健康な人の約3割が鼻腔などに保菌している常在菌であり、多くの場合は無害です。しかし、免疫力が低下している人や、侵襲的な医療処置を受けている人では、皮膚・軟部組織感染症や菌血症など、さまざまな感染症を引き起こすことがあります。また、黄色ブドウ球菌には、とびひの原因となる表皮剥脱毒素や、食中毒の原因となる腸管毒など、多彩な毒素を産生する株が存在しており、「毒素のデパート」とも称されます。これらの毒素が感染症の重症度を高める一因となっています。

この黄色ブドウ球菌のうち、本来であれば効果があるはずのペニシリンなどのβ-ラクタム系抗菌薬に対する耐性を獲得したものがMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)です。MRSAによる感染症は、一般的によく用いられるβラクタム系抗菌薬(ペニシリン系、セフェム系など)の効果がないため治療が難しく、重症化や長期化しやすいという特徴をもちます。かつてMRSAは、主に病院内で発生する院内感染型(HA-MRSA:healthcare-associated MRSA)が中心でした。これは、長期入院中の患者や高齢者、手術後の患者、カテーテルや人工呼吸器などの医療機器を使用している患者など、免疫力が低下していたり、皮膚や粘膜のバリア機能が損なわれている人々が感染しやすく、そういった人が多く入院している病院の中で多く検出されていました。しかし、近年では感染対策の取り組みの成果もあり、院内感染型MRSAの発生はやや減少傾向にあります。一方で、普段から病院にかかっていない健康な人々の間で発生するMRSA感染症はこれまでの院内感染型と区別して市中感染型(CA-MRSA:community-acquired MRSA)と呼ばれており、報告が増えています。

PVL陽性MRSAによる重症の皮膚感染症が増加

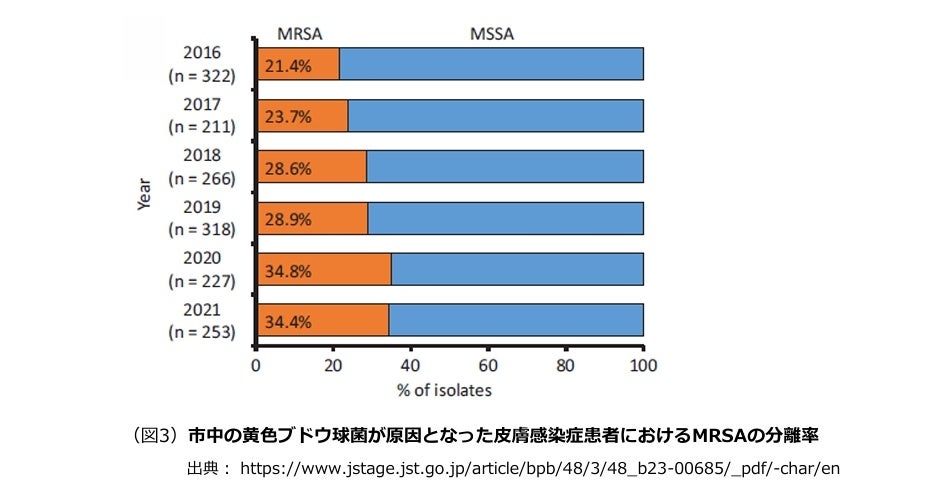

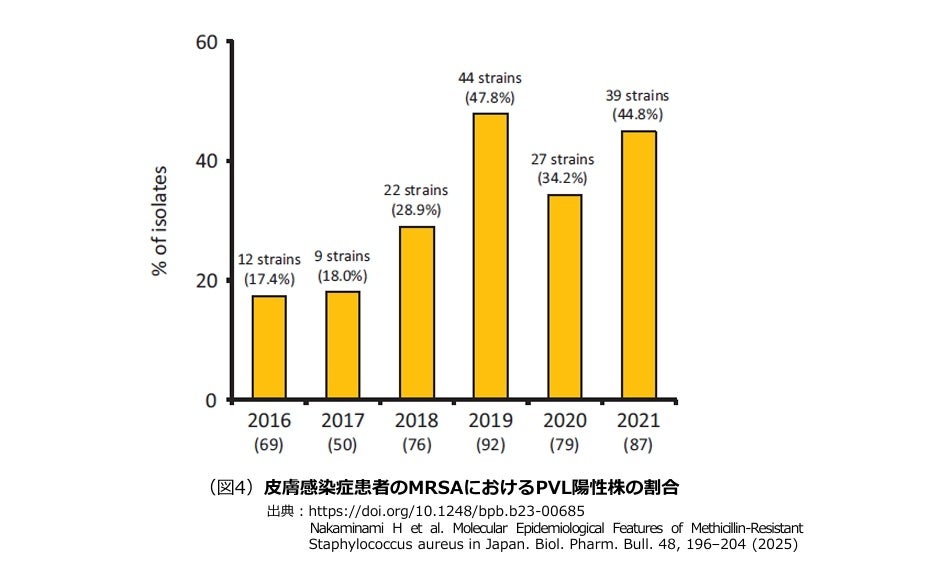

中南先生が現在注目しているのは、市中の皮膚感染症の原因として検出される黄色ブドウ球菌のうち、MRSAが占める割合が徐々に増加し(図3)、その約半数が強い炎症を引き起こすPVL(Panton-Valentine leukocidin)陽性株であることです(図4)。PVLは一部の市中感染型MRSAが産生する白血球破壊毒素で、好中球を破壊し、深在性で強い炎症を伴う皮膚感染症の原因となります。

中南先生らがPVLの病原性を調べたところ、PVL陰性MRSAによる疾患は「とびひ」など軽症の浅在性皮膚感染症が多かったのに対し、PVL陽性MRSAでは蜂窩織炎など重症の深在性皮膚感染症が多くなっていました※4。

PVLが皮膚感染症の重症度に関与していることが、この結果からも示唆されます。

※4 Kaneko H et al: Microbiol Spectr 11: e0124823, 2023

健康な若者でも重症化、USA300による重症感染症が市中で発生

さらに、日本のPVL陽性株の多くは、米国で以前から流行していたUSA300という遺伝子型であることがわかっています※4。このUSA300型MRSAは、市中で重症感染症を起こすリスクがあります。大学の運動部で発生したケースでは、 USA300型MRSAによる創傷感染が原因の敗血症性肺塞栓症を発症していました。患者は寮で生活しており、同じ寮で生活する他の部員からもUSA300型MRSAが検出されたことから、寮生活の中で接触によってUSA300型MRSAが伝播した可能性が考えられています※5※6。

USA300型による市中感染は、そのほか家族内感染例※7や、基礎疾患のまったくない20代男性における壊死性筋膜炎の重症例※8なども報告されています。さらに2017年以降は、PVLだけでなくTSST-1(毒素性ショック症候群毒素)を産生する菌株も検出されています。中南先生によれば、このような菌株は日本各地で分離されており※9、今後の流行状況に注意する必要があります。

※4 Kaneko H et al: Microbiol Spectr 11: e0124823, 2023

※5 Yokomori R et al: JMA Journal 3: 78-82, 2020

※6 Moriya M et al: J Infect Chemother 26: 862-864,2020

※7 Ota S et al: J Edermatol 49: e71-e72, 2022

※8 Arakawa S et al: J Dermatol 50: e131-e132, 2022

※9 Kaneko H et al: J Antimicrob Chemother 78: 1023-1027, 2023

迫りくるMRSA対策 〜適切な抗菌薬選択は?〜

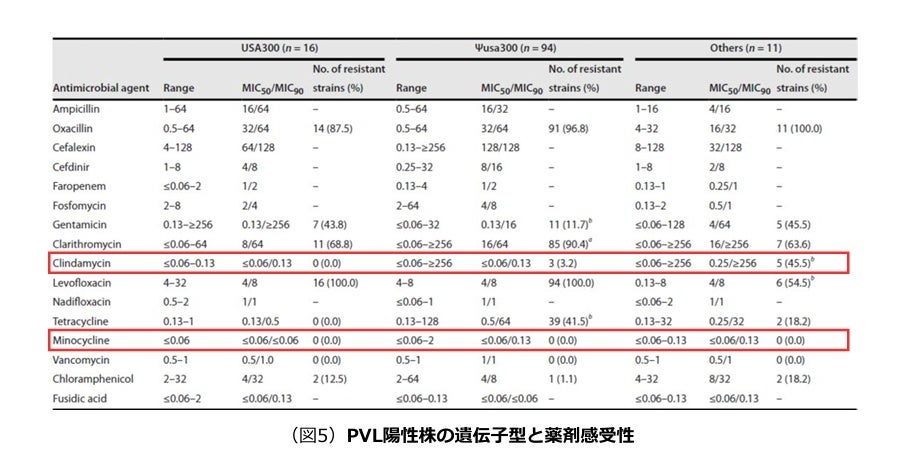

PVL陽性MRSAのような強毒株には、どのような抗菌薬が有効なのでしょうか。中南先生らの研究※4ではクリンダマイシンとミノサイクリンが良好な成績を示しています(図5)。中南先生は、PVL陽性MRSAの治療法について「市中感染症の場合、まずは内服抗菌薬で治療を開始するケースも多いと思います。その中で、感受性を保っているこれらの抗菌薬を使うことは、治療の選択肢の1つとして挙げられると思います」と述べています。

※4 Kaneko H et al: Microbiol Spectr 11: e0124823, 2023

「薬剤耐性菌の出現メカニズムには、自然発生的に起こる突然変異によるものと、外来性の耐性遺伝子獲得によるものと、大きく2種類あります。いずれの場合も、耐性菌は抗菌薬の不適切な使用によって選択的に増殖し、拡がっていきます。つまり抗菌薬を不必要に使わないことが、一番のAMR対策になります」と中南先生は述べています。

日本では、AMRに起因する感染症による疾病負荷のない世界の実現を目指し、AMRの発生をできる限り抑えるとともに、MRSAを含めた薬剤耐性微生物による感染症のまん延を防止するための対策をまとめたものとして、薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン2023-2027※10が策定されています。このアクションプランでは、「菌血症のため提出された血液検体から分離される黄色ブドウ球菌の中で、MRSAが占める割合を2027年には20%以下にする」という目標値が掲げられています。

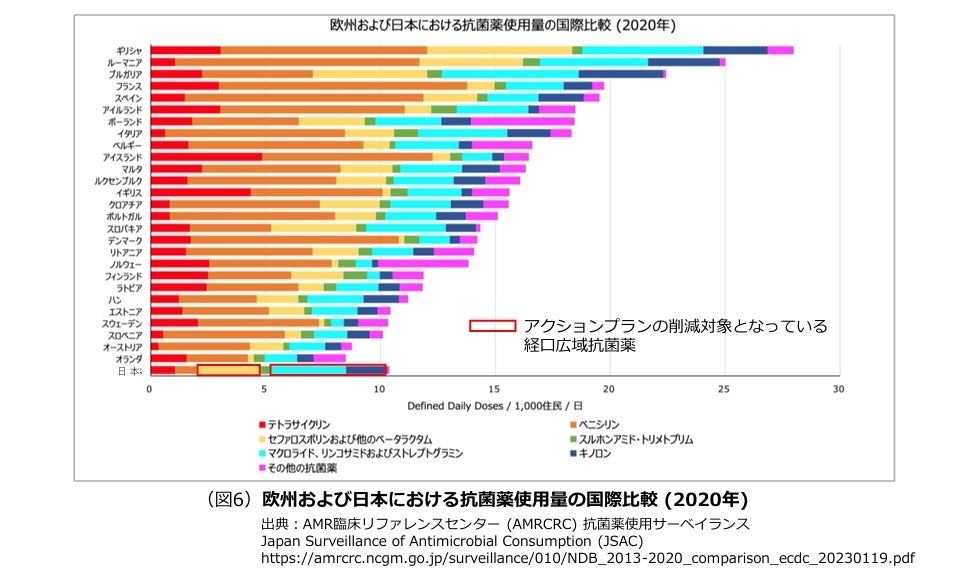

2020年のデータでは、MRSAの分離率はEU平均は16.7%であるのに対し、日本は48.1%と高くなっています(図1)。その一因として、日本では広域スペクトルの経口抗菌薬の使用割合が高いことが考えられています(図6)。不必要・不適切な抗菌薬を使用しないことが薬剤耐性対策につながります。

MRSAの分離率の低下はAMR対策の効果を示す重要な指標の一つですが、この数値目標を達成するためには、病院の中での感染対策だけではなく、昨今増加している市中のMRSAを減らすことが必要です。そのためには、急性期病院だけではなく、診療所や高齢者施設など、様々な場所での抗菌薬適正使用と感染対策の更なる推進が今後、非常に重要となってきます。したがってAMR対策には、医療従事者だけではなく、患者自身、家族、介護関係者など一般の方々の理解・協力が欠かせません。国民に対する教育・啓発活動を、これまで以上に積極的に推進する必要があると考えられます。

※10 厚生労働省: 薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(2023-2027) https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/ap_gaiyou.pdf

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像