共同発表 抗血小板薬の効果を“見る”時代へ

株式会社CYBO(本社:東京都江東区青海2-4-10産業技術研究センター製品開発支援ラボ301、代表取締役:新田 尚)は、東京大学大学院理学系研究科の合田圭介教授らによる共同チームの論文" Direct evaluation of antiplatelet therapy in coronary artery disease by comprehensive image-based profiling of circulating platelets"の、科学誌「Nature Communications」オンライン版への掲載について東京大学と共同発表を行いました。

発表のポイント

◆冠動脈疾患(狭心症、心筋梗塞など)において血栓は重要な役割を果たし、血小板凝集を抑制する抗血小板薬(アスピリン、プラスグレルなど)は冠動脈疾患管理に必須の薬剤です。しかし、生体内において血小板凝集の程度を直接評価することは、従来の血小板機能評価方法では困難でした。

◆本研究では、207名の冠動脈疾患患者から採取した血液内の循環血小板凝集塊を、マイクロ流体チップ上で高速流体イメージングにより大規模撮影し、AIを使って画像解析することで、従来の手法とは異なるリアルタイムかつ直接的な血小板機能評価を行いました。その結果、冠動脈疾患患者では健常者と比較して、血小板凝集が亢進し、抗血小板薬の数に応じて血小板凝集が抑制され、さらにそれらは静脈と動脈のいずれの部位においても同様に認められることを示しました。

◆本研究結果は、冠動脈疾患患者のスクリーニングや、抗血小板療法の個別化、最適化、非侵襲モニタリングへの貢献が期待されます。

概要

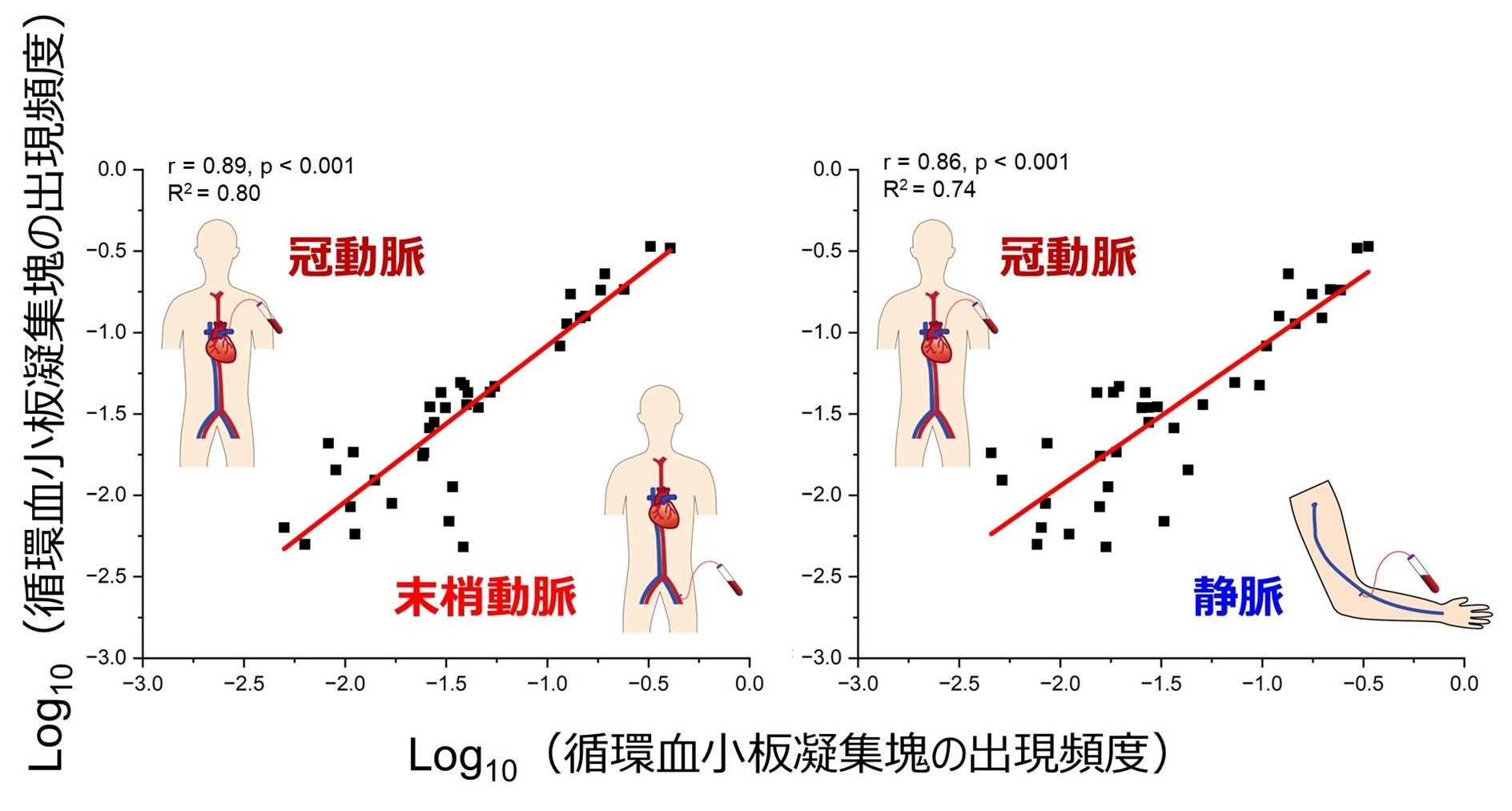

冠動脈疾患(注1)患者において、血栓は重要な役割を果たし、血小板凝集を抑制する抗血小板薬(注2)は冠動脈疾患管理に必須の薬剤です。しかし、生体内における血小板凝集の程度を直接評価することは、これまでの検査方法では困難でした。東京大学大学院理学系研究科の合田圭介教授、東京大学医学部附属病院(以下、東大病院)検査部の矢冨裕教授(研究当時)・蔵野信教授、同循環器内科の武田憲彦教授らによる共同研究チームは、東大病院に入院し心臓カテーテル検査・治療を受けた冠動脈疾患患者(207名)から採取した血液内の循環血小板凝集塊(注3)を、マイクロ流体チップ上で高速流体イメージングにより大規模撮影し、取得した循環血小板凝集塊の画像ビッグデータをAIを使って解析しました(図1、図2)。その結果、冠動脈疾患患者では健常者と比較して血小板凝集が亢進し、特に急性冠症候群(注4)で顕著でした(図3)。また、血小板凝集塊の出現頻度は抗血小板薬の数が増えるほど低下していました(図4)。さらに、冠動脈疾患は動脈の疾患であるにも関わらず、血小板凝集の程度は静脈血と動脈血のいずれの検体においても良好な相関を認めることを発見しました(図5)。本研究結果は、冠動脈疾患のスクリーニング及び抗血小板療法の個別化、最適化、非侵襲モニタリングに貢献することが期待されます。

本研究成果は、2025年5月15日午後6時(英国夏時間:5月15日午前10時)にNature Communicationsのオンライン版で公開されます。

発表内容

1) 研究の背景

冠動脈疾患は、世界的に罹病率が高く、死因の多くを占める重要な疾患です。冠動脈疾患は慢性冠症候群(注5)と急性冠症候群に分類されますが、いずれにおいても血栓は病態に深く関与しており、血小板の凝集を抑制する抗血小板薬は必須の薬剤です。特に、心臓の血流障害である心筋虚血の程度が強い症例では、経皮的冠動脈インターベンション(注6)や冠動脈バイパス術(注7)といった血行再建療法が行われますが、こうした治療後にはより強力な抗血小板療法が必要となります。一方で、その効果(血小板凝集作用)と安全性(出血リスク)の観点で、正確な薬効評価は極めて重要と考えられます。しかし、従来の薬効評価方法は、個々の薬剤や試薬に対する反応性に基づく間接的な血小板機能評価が中心であり、生体内における直接的な血小板動態評価は困難でした。今回、本研究チームは以前にCOVID-19患者において確立した生体内におけるリアルタイムな血小板機能評価方法を用いて、冠動脈疾患患者における血小板動態を評価しました。

2) 研究の内容

東京大学大学院理学系研究科の合田圭介教授、東大病院検査部の矢冨裕教授(研究当時)・蔵野信教授、同循環器内科の武田憲彦教授らによる共同研究チームは、東大病院に入院し心臓カテーテル検査・治療を受けた冠動脈疾患患者(207名;うち急性冠症候群42名、慢性冠症候群165名;男性169名、女性38名)から採取した血液中の循環血小板凝集塊を詳しく調べました(図1)。

各患者からの血液サンプルを処理後にマイクロ流体チップ上で流し、高速流体イメージング技術で血液サンプルごとに多数(25,000枚)の血小板及び循環血小板凝集塊の画像を短時間に得ることで循環血小板凝集塊の画像ビッグデータを取得し、AIを使った画像分類及び統計解析を行った。

具体的には、心臓カテーテル検査・治療前あるいは検査・治療時に静脈から採取した血液サンプル(207名)、同検査・治療時に末梢動脈及び冠動脈から採取した血液サンプル(129名)を処理後にマイクロ流体チップ上で流し、2020年 10 月に東大病院検査部に設置した特殊な高速流体イメージング技術で血液サンプルごとに多数(25,000 枚)の血小板及び血小板凝集塊(血小板のみの凝集塊、白血球を含んだ血小板の凝集塊)の画像を短時間に得ることで循環血小板凝集塊の画像ビッグデータを取得し、AIを用いてさまざまな統計解析を行いました(図2)。

その結果、冠動脈疾患患者では、健常者と比較して循環血小板凝集塊の出現頻度が有意に高く、その程度は急性冠症候群でより顕著でした(図3)。この結果は、急性冠症候群患者の末梢血における血小板凝集の亢進が、全身的な血小板活性化を反映していることを示唆しており、彼らの血栓リスクが特に高いことを意味します。この知見は、現在の冠動脈疾患診断法の多くが解剖学的・機能的な検査に依存している一方で、簡便な血液学的・生化学的マーカーが不足しているという現状を踏まえると、特に重要です。

次に、抗血栓療法(抗血小板薬および抗凝固薬を含む)に着目して血小板凝集塊の出現頻度を比較しました。207名のうち、68名が抗血栓薬を1種類、111名が2種類以上を服用していましたが、血小板凝集塊の出現頻度は抗血栓薬を服用していない群と比較して抗血栓薬服用群で有意に低下していました (図4左)。特に、抗血小板療法の種類で血小板凝集塊の比較を行ったところ、抗血小板薬1種類および2種類服用の群はいずれも抗血小板を服用していない群と比較して有意に血小板凝集が抑制されていました(図4右)。

最後に、129名において、血液サンプル採取部位における血小板凝集塊の出現頻度の関係を検証した結果、静脈血と末梢動脈血、冠動脈血のいずれも良好な相関を認めました。特に、全ての検体採取日が同一であった36例では、より強力な関係性が認められました(図5)。これは、冠動脈疾患は動脈血が主体であるにもかかわらず、静脈血が冠動脈疾患の病態や抗血小板療法の有効性の信頼できるマーカーとなる可能性も示唆します。この洞察は、冠動脈疾患の非侵襲的モニタリングと管理に重要な意味を持つ可能性があります。

3) 今後の展開

本研究で得られた知見は、冠動脈疾患患者へのアプローチとマネジメントに関していくつかの可能性を提供すると考えられます。まず、健常者と比較した冠動脈疾患患者での血小板凝集の亢進から、血液サンプルを用いた簡便な冠動脈疾患患者のスクリーニングへの応用の可能性が示唆されます。冠動脈疾患は動脈の疾患ですが、今回静脈検体と動脈検体で同様の血小板動態を示したことから、静脈からの検体で十分に評価可能と考えられます。また、抗血小板療法と本手法における血小板凝集塊の出現頻度低下との関係は、リアルタイムでより正確な抗血小板薬の薬効評価を可能にし、抗血小板療法の個別化、最適化に貢献することが期待されます。今後は、既存の薬効評価方法との関連性を検証することで本手法の実臨床への応用可能性を検証するとともに、血小板凝集抑制の程度と実際の血栓症や出血といった臨床イベントとの関連を検証することで、実臨床におけるモニタリングツールとしての有用性についても検証が必要と考えられます。東京大学と株式会社 CYBO は、共同研究契約を締結しており、今回の研究成果の実用化などを目指しています。

〇関連情報:

「プレスリリース① 血小板で新型コロナの重症化リスクを予測」(2021/12/9)

https://www.h.u-tokyo.ac.jp/press/20211209.html

「プレスリリース② 血小板凝集塊は分類可能!人工知能が発見」(2020/5/12)

https://www.h.u-tokyo.ac.jp/press/20200512-2.html

研究チーム構成員

本研究チーム(図6)の構成員は、廣瀬和俊(東京大学医学部附属病院・助教)、小寺聡(東京大学医学部附属病院・助教[特任講師(病院)])、西川真子(東京大学医学部附属病院・助教)、佐藤将敬(東京大学大学院医学系研究科・医学博士課程学生(研究当時)/現 東京大学医学部附属病院循環器内科・届出研究員)、Yuqi Zhou(東京大学大学院理学系研究科・助教)、Hongqian Zhang(東京大学大学院理学系研究科・博士課程学生)、皆月隼(東京大学医学部附属病院・助教)、石田純一(東京大学医学部附属病院・助教)、武田憲文(東京大学医学部附属病院・助教[特任講師(病院)](研究当時)/現 東京大学医科学研究所附属病院・講師)、Huidong Wang(東京大学大学院理学系研究科・博士課程学生)、Chuiming Kong(東京大学大学院理学系研究科・修士課程学生(研究当時)/現 三菱ケミカルエンジニアリング(株) ・社員)、Yunjie Deng(東京大学大学院理学系研究科・博士課程学生)、Junyu Chen(東京大学大学院理学系研究科・博士課程学生)、Chenqi Zhang(東京大学大学院理学系研究科・博士課程学生(研究当時)/現 Wing-AI LAB・エンジニア)、秋田潤(東京大学大学院理学系研究科・博士課程学生)、伊林侑真(東京大学大学院理学系研究科・修士課程学生(研究当時)/現 フクダ電子株式会社・社員)、Ruoxi Yang(東京大学大学院理学系研究科・修士課程学生(研究当時)/現 株式会社ワールドインテック・研究員)、菅野寛志(東北大学大学院医学系研究科・助教/東京大学大学院理学系研究科・特任助教)、新田尚(株式会社CYBO・代表取締役社長Chief Executive Officer)、杉村武昭(株式会社CYBO・開発部長)、武田憲彦(東京大学大学院医学系研究科・教授/医学部附属病院・循環器内科長)、蔵野信(東京大学大学院医学系研究科・教授/医学部附属病院・検査部長)、矢冨裕(東京大学名誉教授/現 国際医療福祉大学・大学院長)、合田圭介(東京大学大学院理学系研究科・教授/カリフォルニア大学ロサンゼルス校工学部生体工学科・非常勤教授/株式会社CYBO・取締役Chief Scientific Officer)でした。

論文情報

雑誌名:Nature Communications

題 名:Direct evaluation of antiplatelet therapy in coronary artery disease by comprehensive image-based profiling of circulating platelets

著者名:Kazutoshi Hirose, Satoshi Kodera, 〇Masako Nishikawa, Masataka Sato, Yuqi Zhou, Hongqian Zhang, Shun Minatsuki, Junichi Ishida, Norifumi Takeda, Huidong Wang, Chuiming Kong, Yunjie Deng, Junyu Chen, Chenqi Zhang, Jun Akita, Yuma Ibayashi, Ruoxi Yang, Hiroshi Kanno, Nao Nitta, Takeaki Sugimura, Norihiko Takeda, Makoto Kurano, Yutaka Yatomi, 〇Keisuke Goda

DOI:10.1038/s41467-025-59664-8

URL:https://doi.org/10.1038/s41467-025-59664-8

研究助成

本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)の医療機器等研究成果展開事業(JP23hma922009)、新興・再興感染症研究基盤創生事業(JP20wm0325021)、日本学術振興会(JSPS)の研究拠点形成事業と科学研究費助成事業(19H05633、20H00317、JP21K15640、JP23H02810)、UTOPIA若手研究育成プログラム、ホワイトロック財団、中谷医工計測技術振興財団、公益信託臨床検査医学研究振興基金、化血研研究助成の支援を受けて実施されました。

用語解説

(注1) 冠動脈疾患

心臓に酸素と栄養を供給する冠動脈の狭窄や閉塞により、心臓の筋肉(心筋)の酸素の需要と供給のミスマッチ(心筋虚血)を引き起こし、胸痛や息切れ(狭心症)をきたす疾患です。また、冠動脈が完全に閉塞して血流が途絶えると、心筋梗塞に至ります。

(注2) 抗血小板薬

血小板の凝集を抑制する薬剤です。ここでは、シクロオキシゲナーゼ(COX)阻害薬であるアスピリンと、アデノシン二リン酸(ADP)受容体(P2Y12)阻害薬であるクロピドグレル、プラスグレルなどを含みます。

(注3) 循環血小板凝集塊

何らかの刺激により血小板が活性化され、凝集形成された血小板の凝集塊(血小板のみの凝集塊、白血球を含んだ血小板の凝集塊など)です。先行研究で微小血栓が形成される前後に体内を循環することが示唆されました。

(注4) 急性冠症候群

不安定狭心症と急性心筋梗塞を合わせた病気の総称で、冠動脈が突然塞がることで心臓突然死を起こす可能性のある重症な状態です。

(注5) 慢性冠症候群

冠動脈の一部が動脈硬化によって狭窄し、運動時や心臓に負荷がかかった時などの一定の条件下で症状がでる労作性狭心症(安定狭心症)や、無症状であるものの各種検査により心筋虚血が証明される無症候性心筋虚血などを含んだ病態です。

(注6) 経皮的冠動脈インターベンション

カテーテル(直径2~3mmの細長い管)を用いて、狭くなったり詰まったりした冠動脈を拡張して血流を改善する治療方法です。カテーテルを手首、足の付け根、肘から血管に挿入し造影剤を注入してX線で冠動脈を映し出します。そして病変部にガイドワイヤーを通過させ、これをレールとして風船(バルーン)やステント(金属の網目状の筒)を持ち込み、病変部を拡張します。

(注7) 冠動脈バイパス術

狭窄・閉塞した冠動脈の先に別の血管を縫いつけて、迂回路(バイパス)を作る手術です。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像