生きた植物の形を支える細胞内圧力と細胞壁の硬さを同時に調べる方法を開発 細胞の「ふくらみ」や「しなり」を高性能顕微鏡で測定して数値化

~植物の成長過程の形態変化や環境適応の仕組み解明に期待~

【概要】

奈良先端科学技術大学院大学(学長:塩﨑 一裕)先端科学技術研究科附属メディルクス研究センター 細川 陽一郎教授、博士後期課程 山崎 勇輝、秋田県立大学システム科学技術学部 津川 暁助教、京都先端科学大学バイオ環境部 三村 徹郎教授らは、生きた植物細胞のもつ細胞壁(注1)の硬さと細胞内の圧力(膨圧)を同時に調べる方法を開発しました。植物細胞は、細胞壁の硬さと膨圧のバランスでその形状を維持しています。この方法を用いると、植物が成長して細胞の形が変わるときに、どのようなバランスの変化が実際に生じているかなどを詳細にデータ化し、解析することができます。

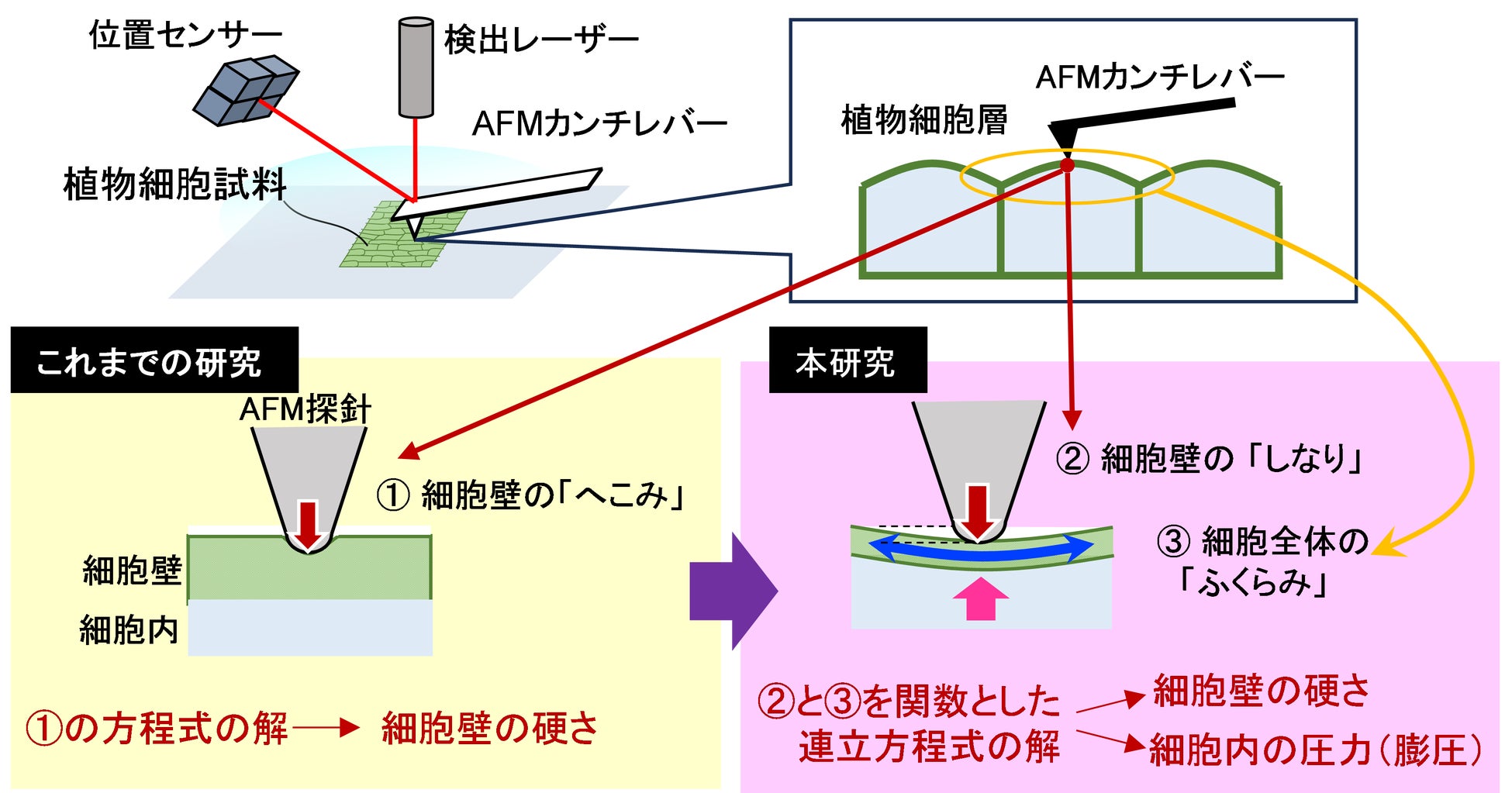

本研究では、細胞表面の硬さなど構造的な特性を高精度に調べられる原子間力顕微鏡(AFM、注2)を用いて植物細胞の見かけの硬さとふくらみを計測し、その計測値を細胞壁の硬さと膨圧の定量値に変換することに成功しました(図1)。これまで、生きた細胞の膨圧を測定するには微小な針を細胞に突き刺すという極めて難しい手法が一般的でした。また、細胞壁の硬さは、死んだ細胞の細胞壁を力学的に測定する手法が取られていました。

こうしたことから、本研究は、植物成長におけるこの2つの力学特性を生きた細胞で同時に測定することを可能にした画期的なもので、植物がどのようにして形作られ、環境に応じて変化できるのかを理解するうえでの革新技術となりえるものです。この方法により植物の構造の理解が進み、その材料としてのミクロな特性が明らかになれば、環境に適応した工業材料、医用材料等への応用が期待されます。

本研究成果は、Springer Nature社刊行の学術誌Plantaの261号に2025年5月9日(金)に公開されました(DOI:10.1007/s00425-025-04683-4)。

【背景と目的】

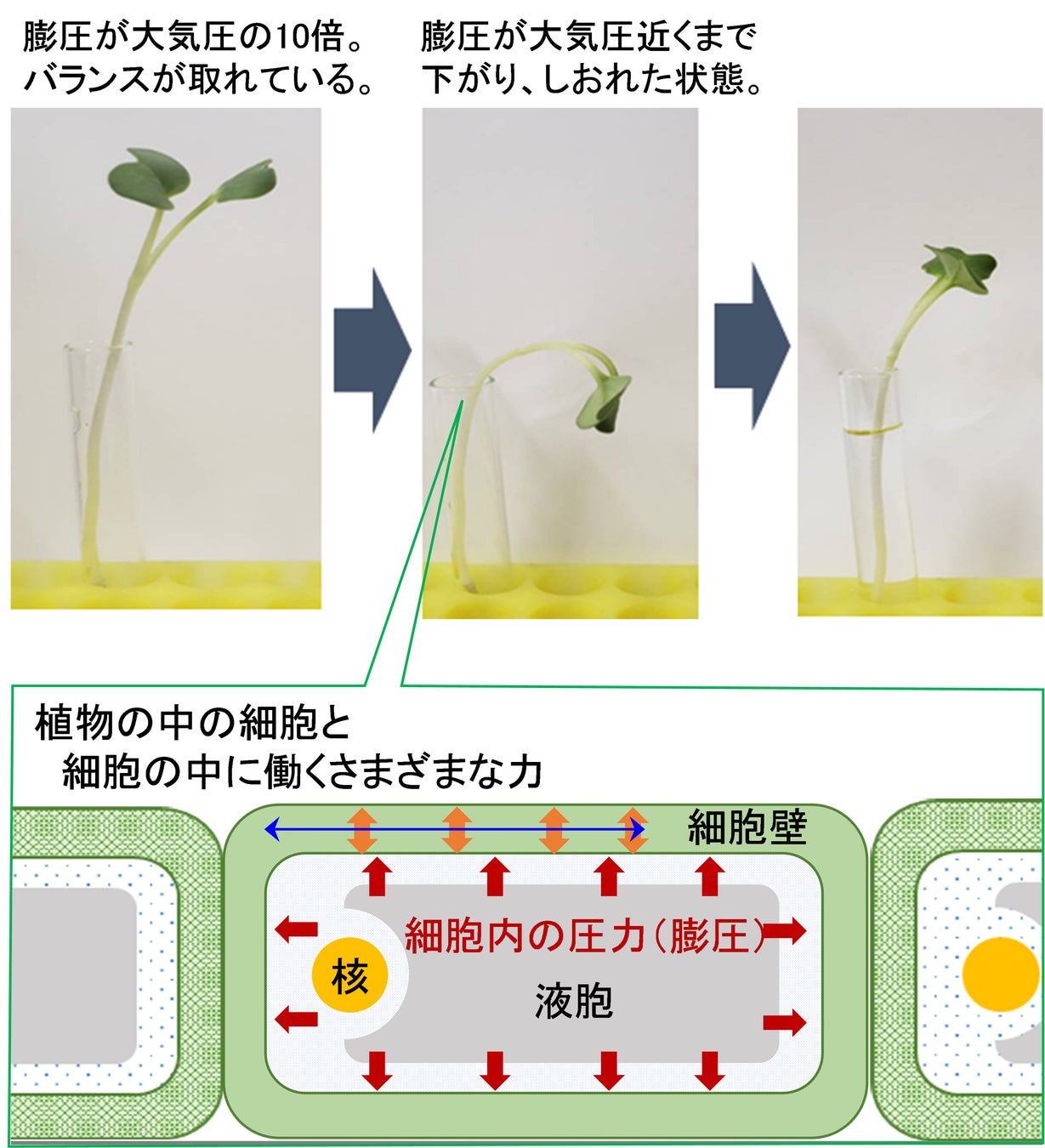

骨をもたない植物は、細胞壁をもつ硬い細胞がブロックのように積み重なり形作られています。しかし、植物細胞がその形を維持するためには、細胞壁の硬さだけでなく、細胞を内側から満杯にまで膨らませる圧力(膨圧)をもたないとなりません。植物細胞は膨圧が高いとき固くなり、正常な植物のなかの細胞の膨圧は、なんと大気圧の10倍(10気圧)にもなると言われています。一方で細胞は、水や栄養がなくなった状態では、膨圧を大気圧近くまで下げて、しおれた状態となり、生きるためのエネルギーを節約します(図2)。もちろん、植物細胞が硬くなったり、柔らかくなったりするためには、細胞壁がほどよい硬さをもっていないといけません。このような細胞壁の硬さと膨圧のバランスを知ることは、植物が形作られる生い立ちの過程や、それに伴う変化を知るうえでの本質的な問題です。このため、本研究では、これまで出来なかった生きた植物細胞の細胞壁の硬さと膨圧同時に調べる方法を考案しました。

【研究の内容】

これまで植物細胞の硬さを調べるために、原子間力顕微鏡(AFM)と呼ばれる装置が用いられています(図1)。この装置では、細胞と同程度の大きさの板バネ(AFMカンチレバー)を植物細胞に押し付け、その板バネの感じる力を測定します。板バネの先には細い針(AFM探針)がついており、この針を細胞壁に押し付けたとき、細胞壁をわずかに“へこませる”力を計測し、細胞壁の硬さを推定します。一方、この針を細胞壁に強く押し付けたとき、細胞壁は“へこむ”だけでなく、細胞壁全体が細胞の内側に“しなり”ます。本研究では、これまでの研究でほとんど注目されていなかった、この“しなり”に注目しました。“しなり”を起こしたときに板バネが感じ取る力は、細胞壁の硬さのみならず、膨圧の強さも含まれています。このため、板バネが感じる力を計測するだけでは、板バネが細胞壁の硬さか膨圧か、どちらを感じているかの区別がつきません。

そこで本研究では、膨圧により生じる植物細胞の“ふくらみ”に注目しました。このふくらみと板バネが感じる力の2つの計測値を、膨圧と細胞壁の硬さの2つの特性値に変換する方法を考案したのです。細胞壁のふくらみについては、細胞壁の表面を原子間力顕微鏡の針のついた板バネでなぞることにより測定できます。

本研究では、この2つの計測値と2つの未知数(細胞壁の硬さと膨圧)の関係を示す2つの方程式を、建築学の理論をつかって組み立てました。この2式の連立方程式を解くことにより、この2つの未知数を推定する処理方法を構築しました。この方法により、原子間力顕微鏡による計測だけで、生きた細胞の細胞壁の硬さと膨圧を同時に知ることができる新しい方法を確立しました。

【今後の展開】

本研究では、これまで推定されてきた10気圧という植物細胞の膨圧が正しいことが示されました。また、環境の変化により、膨圧は大気圧まで低下し、細胞が柔らかくなることも数値化されました。一方で、“しなり”で推定された細胞壁の硬さは、これまでの“へこみ”で推定されてきた値の100倍以上の大きさになることが明らかとなりました。この結果は、細胞壁が積み重ねたティッシュペーパーのような構造と力学特性をもっていることを意味しています。これまでの研究で細胞壁の“へこみ”で評価された硬さは、ティッシュペーパーを押したときの柔らかさ(ふわふわ感)でしたが、一方で、本研究で細胞壁の“しなり”により評価されたその硬さは、ティッシュペーパーを引っ張ったときの硬さに相当すると考えられます。植物は、細胞サイズでこのような力学特性をもつ構造が集積することにより、その硬さとしなやかさを維持しているのです。このような植物のミクロな構造と力学特性の理解が進み、その材料としての特性が明らかになれば、工業材料、医用材料等への応用が期待されます。

【用語解説】

注1 植物細胞壁:植物の細胞膜の外側にある力学的に強固な構造で、細胞壁は植物の体を支える役割を担う。一方で動物細胞は細胞壁をもたず、骨により体を支える。

注2 原子間力顕微鏡(AFM: Atomic Force Microscope):微細な板バネ(AFMカンチレバー)を材料に押し付けたときの板バネの曲がりを、板バネの先端に照射されたレーザーの変位として検出する装置である。板バネのナノ(10憶分の1)メートルスケールの曲がりは、レーザーのマイクロ(1000分の1)メートルスケールの変位に拡大され、位置センサーにより検出できるようになる。この装置は、ナノメートルからマイクロメートルスケールの材料表面の形状観察に用いられている。さらに近年、本研究で示すような材料表面の力学特性を調べる装置としても注目されている。

【掲載論文】

タイトル:Simultaneous Quantification of Cell Wall Elasticity and Turgor Pressure in Live Plant Cells by Elastic Shell Theory Analysis and AFM

著者:Yuki Yamasaki, Kazunori Okano, Tetsuro Mimura, Satoru Tsugawa, Yoichiroh Hosokawa

掲載誌:Planta

DOI:10.1007/s00425-025-04683-4

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像