立命館大学宇宙地球探査研究センター(ESEC)設立記念シンポジウムに500人が来場

「広い視野で宇宙を捉えよう」学長特別補佐・ESEC研究顧問の野口聡一宇宙飛行士が講演

またESECの佐伯和人センター長をはじめESECメンバーが携わり、世界初の月面へのピンポイント着陸に成功した「小型月着陸実証機(SLIM)」プロジェクトの裏話や、将来の月面拠点の構築に向けた研究について発表しました。

人類が月へと向かう時代を切り拓く、ESECが進める探査研究の最前線を紹介したシンポジウムのレポートをお届けします。

ESECは、⽉・惑星における⼈類の⽣存圏拡張と、探査拠点となる宇宙開発・インフラ構築に取り組む⽇本初の研究組織として、昨年7⽉に設⽴。学内約30⼈の研究者が ESECに所属し、幅広いテーマで研究活 動に励んでいます。

総合司会を務めたのはESEC副センター長の湊宣明教授(テクノロジー・マネジメント研究科長)。ESECについてこのように紹介しました。「人類の生存権の維持と拡大に貢献することをテーマとして、我々立命館大学の衣笠キャンパス、びわこ・くさつキャンパス、大阪いばらきキャンパスの三つのキャンパスに所属する約30名の研究者が集結しました。現在、理学、工学、人文社会の三つの領域をテーマとした研究を行っています」。

宇宙に生きる時代を考える機会に

仲谷学長は開会にあたりこのように挨拶しました。

「日々のニュースの中で、宇宙に関する話題が急速に増えているとお感じではないかと思います。特に今年1月、日本の小型月着陸実証機『SLIM』が世界初となる月面へのピンポイント着陸に成功したことは、大きなインパクトを与えました。このSLIMの挑戦の一翼を本学の研究者が担っていることを大変嬉しく思っています。(中略)本日の設立記念シンポジウムを通じてESECの多様な研究をご理解いただくとともに、まもなく到来するであろう、宇宙に生きる時代を考える機会としていただければと思います」

世界初の月面ピンポイント着陸に成功。SLIMメンバーが成果を語る

第一部では、2つのプレゼンテーションを通じて、ESECメンバーが担う最前線の研究を解説しました。

ESECセンター長の佐伯和人教授、長岡央准教授、仲内悠祐助教によるプレゼンテーションでは、「月スナイパーSLIM計画への参加から得られたもの〜今後の月探査・研究の展望」と題し、3人がSLIMの成果やミッションの裏話を明かしました。

佐伯教授はまずESECのミッションと役割を説明しました。「我々は宇宙探査を3つのフェーズに分けています。フェーズ1はこれまでの発見型の宇宙探査。フェーズ3は将来、月や火星に都市ができている時代の技術についての研究で、さまざまな大学がフェーズ1やフェーズ3に取り組んでいます。我々はその間のフェーズ2に焦点を当てて、宇宙における人類の生存圏の構築を目指し、これから月面や火星面に人が降り立って、探査や資源開発をしていく際に必要なことについて取り組んでいます」(佐伯教授)

今回、月面への着陸に成功したSLIMプロジェクトについて、仲内助教はこのように話しました。

「SLIMの一番のミッションは月面に高い精度で着陸するというものです。アポロ時代以降、これまでの月探査では数キロから数十キロの範囲の領域に着陸する精度でしたが、今回SLIMは『画像照合航法』という技術でわずか半径100メートルの円内に降りるという、異次元の精度を目指したプロジェクトです。去年の9月に打ち上げ、燃料をあまり使わない高効率の軌道に乗って月まで行き、レーダーで距離を確認し、障害物を認識しながら、着陸に成功しました」(仲内助教)

着陸目標のクレーターが「SHIOLI(しおり)」と名付けられた理由について、仲内助教はSLIMの異次元の着陸技術が、月面開発のターニングポイントとして、しおりのように時代に刻まれるよう願いを込めたと話しました(月の小型クレーターへの命名は「一般的なファーストネーム」とする国際ルールに則っています)。

3人は着陸時の管制室の様子を臨場感のあるやりとりで再現。SLIMは2024年1月20日にピンポイントの月面着陸に無事成功し、地球との通信ができましたが、着陸時の姿勢が想定外であったため、現場は非常に慌ただしかったと明かしました。

「かぐや」の時代から見たかった月面の景色。10の岩石撮影に成功

本体から分離され、カメラを積んだ小型ローバー2機が無事動き出し、撮影を開始。3人も開発に加わったマルチバンド分光カメラ(MBC)からも、着陸点周辺の岩石やレゴリス(月表面の土壌)を観測した画像が送られてきました。

SLIM本体の運用担当者から一言、「MBC、いけますけど、いきます?」と言われたという3人。大急ぎで月面撮影の対応を始めた時の様子を語りました。

「SLIMが想定外の姿勢で着陸したため、太陽電池が電気を発生できず、バッテリーの残量が少ない中、私たちは管制室で時間に追われながら月面の岩石を撮影しました。本当は数時間かける予定の手順を、後ろにいる長岡先生や佐伯先生から情報や指示が飛んでくる中、ものすごい勢いでこなしていきました」(仲内助教)。

長岡准教授が「私は実際はお二人がいた管制室ではなく、運用室で様子を見ていたので、仲内先生の後ろにはいなかったんです。仲内先生、あの時はパニックだったんですね」と話すと、仲内助教は「はい、私の頭の中は、パニックでした。てっきり長岡さんは、後ろにいたと思っていました。」と振り返りました。

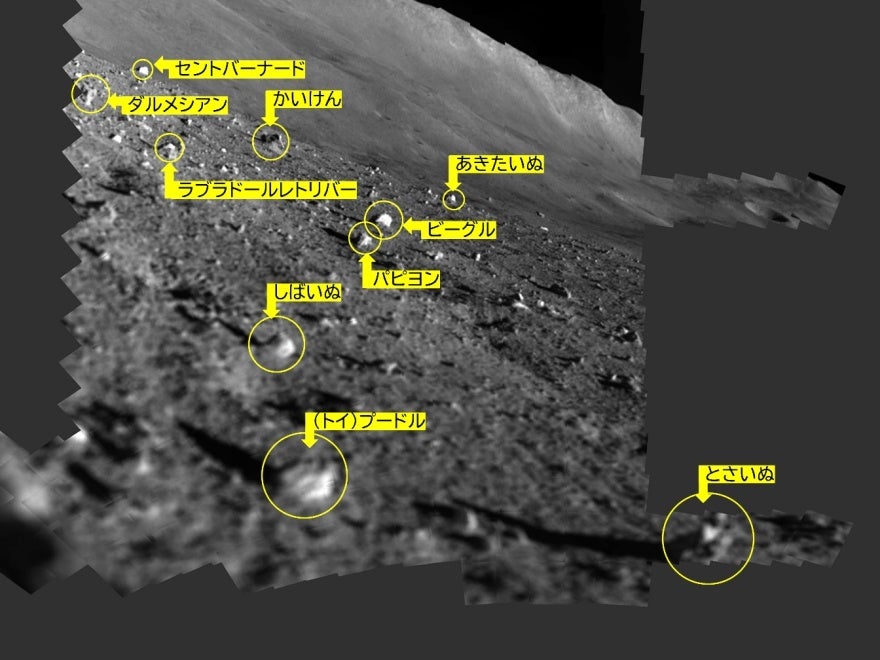

「時間ギリギリまで粘って、月面のスキャン画像が撮影できて、ホッとしました」と仲内助教。撮影に成功した画像を披露しました。

SLIM搭載マルチバンド分光カメラ(MBC)による月面スキャン撮像モザイク画像(左)とその拡大図(右)

©JAXA 、立命館大学、会津大学

その後SLIMが休眠状態に入ったため、チームは毎晩SLIMとの通信復活を願い、コマンドを送り続けていたと語りました。その後、SLIMの太陽光パネルを用いた運用が成功し、約1週間後にシグナルを受信。翌日、より広範囲のスキャン撮像が実施でき、詳しく調べたい魅力的な月面の岩石は10個に増えました。

仲内助教は「月周回衛星『かぐや』の時代から見たかったこの場所の景色が、これだけの高解像で観測できたのは感動的でした。SLIMが無事に着陸できたから、MBCがきちんとフォーカスを合わせることができたから。全ての過程がきちんとうまくいって、このような綺麗な画像を撮ることができました」と振り返り、満面の笑顔で集合したSLIMプロジェクトメンバーの写真を披露しました。

佐伯教授が明かす、月の岩石に犬の名前をつけたエピソード

スキャン撮像中の10の岩石に「しばいぬ」といった犬の名前をつけたのは佐伯教授。「番号やアルファベットでもよかったのですが、みんなが覚えやすいように一般的な名前をつけようと思いました。最初はフルーツの名前を挙げたのですが、周りが無反応だったので、犬の名前はどう? と提案したら、みんなが口々に名前を挙げてくれました」。X(旧Twitter)では犬の絵などを描いた応援メッセージが相次ぎ、メンバーの励みになったと明かしました。

©JAXA 、立命館大学、会津大学

現在も引き続き、佐伯教授チームはMBCが撮影したデータを使って、月の岩石の解析に取り組んでいます。佐伯教授は「まもなく研究成果を発表しますので、楽しみにしてください」と話しました。

LUPEX、LEAD……さらなるミッションへ挑戦するESEC

さらに3人が携わる月極域探査ミッション(LUPEX)について、佐伯教授は「月で水がありそうな場所を見つけ、ドリルで掘って月の水資源のサンプルを採取し、その場で温めて水蒸気にして、月の水を分析しデータ化することを目指します」と紹介。さらに「アメリカと世界の30 カ国が協力している『アルテミス計画』は、月面に人が降りて月の水資源を取りに行くというものです。将来、⼈が月周回宇宙ステーションに滞在したり、月の永久影で採掘した⽔からロケット燃料を作るプラントを月面に建てる計画もあります」と説明しました。

長岡准教授からは、「今後の月面へ人を送る有人探査では、国際協働が重要になります。LUPEXの後のプロジェクト、月探査促進ミッション『LEAD』においても、ローバーへの搭載に向け探査装置をまさに開発しているところです」とさらなる挑戦についての紹介がありました。

佐伯教授は、「これからは月面や火星面に人が住む時代が訪れます。宇宙に行く目的は無限にあり、理系・文系関係なく、みんなが宇宙に関わりがある時代がやってきます。みなさんもぜひ宇宙への研究・探査・開発に参加してください」と呼びかけました。

工学的見地から、月面人類活動の実現へ。アポロが持ち帰った土を借りて実験

二つ目のプレゼンテーションは「月面人類活動に向けて〜建設技術とロボティクス」と題し、理工学部の小林泰三教授(ESEC副センター長)と同学部の加古川篤准教授が工学的見地から、月面基地など、宇宙時代の建設技術やロボティクスについて解説しました。

小林教授は米ソ冷戦時代から始まる月探査の歴史を振り返り、かつての月探査とこれからの月探査の違いについて、このように語りました。

「昔は月に行って、月の謎を発見するというのが目的だったのですが、今はそれに加えて人類が月を利用するという時代になってきました。国同士の戦いではなく、国際協同で、みんなで人類の活動領域を宇宙に広げようという動きになっています。さらに、NASAやJAXAなどの宇宙機関だけではなく、今は民間でもロケットを打ち上げる時代になりました。官民を挙げて宇宙開発が盛り上がってきています」

小林教授の専門は土木工学。基地建設のため、月の表面を覆っているレゴリスと言われるパウダー状の土に着目し、研究しています。「かつて火星にNASAが送り込んだローバーは、砂の地盤にタイヤがはまり込んでストップしてしまいました。地球上にはない土の上でローバーを走らせたり基地を建設したりする際に、この土がどう振る舞うのかを予測して研究を続けてきました」と小林教授。

本物の土は量が限られているため、普段はレゴリスに似せた土を使って研究していますが、目下、NASAがアポロ時代に持ち帰った実際の月の土を借りて超小型の実験装置を作り、X線のCTをかけて内部を可視化する実験をしています。

また低重力の月面を想定し、低重力の環境を再現してローバーの走行への影響を調べています。さらに地球上の地盤調査同様、月面の土を調べる探査ツールを開発中。「ローバーに観測ツールを積んで、月面の地下を可視化する装置です。ぜひ近いうちに月に持って行けるようなものを開発したい」と語り、「興味のある人は、一緒に夢を実現しましょう」と呼びかけました。

宇宙や地球上の「極限環境」で活躍するロボットの機構とは

理工学部ロボティクス学科の加古川准教授は、人間が立ち入ることが難しい極限環境で活躍できるロボットを研究開発しています。

「ESECの最初の『E』はEarth、つまり地球も研究対象にしているんです。宇宙も非常に過酷な環境ですが、地球上にもたくさん過酷な環境があります。地球を対象にしたロボットの研究は、宇宙におけるロボット研究にも活かすことができますし、宇宙を対象にした技術もどんどん地球にフィードバックできると考えています」と加古川准教授。

ロボットの開発にあたってはサイズや温度など、多くの制約がある中、宇宙や地球の極限環境で活躍する機構を追求。「銀河宇宙線の影響で、宇宙で活躍するロボットには高精度のコンピュータを搭載することができず、計算処理能力の低いコンピュータが搭載されています。そんな中、高性能な機器を使って緻密に制御しなくてもロボットの外部から受ける力を利用して、受身的に環境適応する機構の開発に力を入れています」

加古川准教授が特に力を入れている研究は、地下に埋設された硫化水素ガスを含む下水道インフラのロボット検査です。びわこ・くさつキャンパスのある滋賀県草津市や大津市と連携して行っているロボットによる下水道検査、同様に民間企業とも連携して老朽化が問題になっているガス管の検査機器を開発中。くねくねと曲がっているガス管に検査機器を投入し、ガス管の中を確認する実験も行なっています。

「宇宙に行く前に、まずは地球の環境を使って研究し、実験する必要があります。ESECの中では工学的な立場として、科学の研究で出てきた成果をどのように世の中に役立てていくかに重きを置いています。ESECの他の先生方と研究連携を始めていますので、いずれその成果を皆さんにお話しできればと思っています。ぜひ立命館、ESECで未来のエンジニア・サイエンティストになって、探査機器を共に作りましょう」と呼びかけました。

「文系・理系の枠を超えて、広い視野で宇宙をとらえよう」。野口学長特別補佐

第二部では、立命館大学学長特別補佐・ESEC研究顧問の野口聡一宇宙飛行士が講演。

「宇宙については科学技術の話題が多いのですが、今日は科学技術以外の分野や文系・理系の枠を超えた話をしたいと思っています」と前置きし、このように話しました。

「今、世界の目は月に向いています。人類の活動拠点として月に長く滞在するためには、月の表面について知ることや、資源を現地調達することが必要になります。月に1リットルの水を運ぶのには1億円かかりますが、月の表面にあると言われている水をうまく使えば、地産地消が可能になります。水を水素と酸素に電気分解すればロケット燃料になり、月面から火星に行く際に使えるかもしれません。

また、人が3人以上集まれば、社会ができます。私たちや子供たちの時代、宇宙で人が暮らせるようになった時、どういう問題が起きるのか、またそれをどう解決するかを今から研究することはとても大事です。そんな未来に向けて、さまざまな分野で立命館、ESECの研究者が活躍しています。

私は日本人がまだ誰も宇宙に行っていなかった高校生のときから宇宙飛行士を目指していました。私は理系分野を学びましたが、これからは理系だけでなく、文系の仕事においても、宇宙で活躍できる可能性が大いにあります。ぜひESECの幅広い研究に触れ、広い視野で宇宙をとらえてみてください」

宇宙に生きる時代の生き方とは? パネルセッション

野口学長特別補佐の講演を受け、「宇宙生活における叡智(wisdom)〜宇宙に生きる時代を迎えて」というテーマでパネルセッション。ESECセンター長の佐伯教授、総合心理学部の鈴木華子准教授とともに、「宇宙時代における人間の生き方」について議論しました。

総合心理学部長のサトウタツヤ教授がモデレーターを務めました。「人間が月や火星という極限環境でどのような潜在能力が引き出されるのか、またどのような開発や人間自体の発達が可能になるのか、『ポテンシャル』と『ディベロップメント』をキーワードにお話ししたい」としてスタートしました。

月の資源を巡る「競争」から「協働」へ

「ようやく人類が宇宙に飛び出していける、とても面白い時代が来ていると思う一方で、世界各国が月の水資源を目指している中、新大陸で石油が発見された時代に似ていると感じています。石油資源を巡って争いが起きてしまいましたが、月の資源を巡って過ちを繰り返さないで済むのかどうか、心配しています」と佐伯教授が懸念を語ると、カウンセリング心理学を専門とする鈴木准教授も、「宇宙でも同じ過ちを繰り返さずに人間のポテンシャルを伸ばしていけるのかに関心があります」と問いかけました。

野口学長特別補佐は、「これから資源を巡る争いという局面は間違いなくくると思います」と語り、このように続けました。「月の表面自体はどの国の領土にもしないという点については国連のほとんどの国が合意していますが、一方で月の資源をどの国が使っていいかは明確に決まっていません。各国が月の資源を目指しているのは事実ですが、資源を求めてお互いが切磋琢磨してより効率的に開発する方向に向かうよう、競争から協働に歩みを進めていくことが大事です」。

ボーダレスな時代、多様な人が互いを受容し、共創する意義

また、野口学長特別補佐は「宇宙から地球を見ると、国境線がなくボーダレスに見えますが、多国籍な時代は無国籍ではないんです。宇宙ステーションでは、多国籍のまま、いかに互いを受容し共存できる方法を探っていました。地球上から届くニュース一つをとっても、事象は一つですがそれに対する評価は文化的・地政学的な経緯を踏まえていろんな解釈があります。それを認識することが大切です」と語りました。

佐伯教授は、多様な背景やテーマを持った研究者がESECに集まっていることの意義を述べました。「これまで日本の大学では研究者が孤軍奮闘で研究開発してきたケースが多くありました。立命館にESECができたことで、研究者の力が集結し、宇宙に挑戦することで成果ができてきました。学生も皆さんには、宇宙に関わることでも、あるいは他の分野でも様々なことに挑戦してほしいですね」。

「宇宙時代」のウェルビーイング、アート・デザインの観点も重要

鈴木准教授から野口学長特別補佐へ、宇宙で「ウェルビーイング」をどう保つのかという観点の事例として、宇宙における「食事」の意味について問いかけがありました。

野口学長特別補佐が挙げた宇宙食の目的は3点。「1つ目はカロリーを摂ること、2つ目は宇宙食により筋力と骨密度の低下を防ぐためのカルシウムやミネラルのバランス。3つ目は楽しみとしての食事です。宇宙では、食事がきっかけでチームビルディングやウェルビーイングにもつながりました」。

また、月や火星に人類の領域が広がる中で、ルール形成や環境づくりにおいてはアートやデザインの観点が重要であるということにも話がおよびました。「鳥はなぜ飛べるのかという問いから、飛行の原理を解明して技術力で飛行機を生み出したように、アート的な発想から物理の法則で原理を理解し、技術やデザインの力で再現する。みんなが理想とする社会や仕組みを月や火星で実現していくために、アートやデザインの力を使うと、とても面白いと思います」(野口学長特別補佐)

ESECの使命は、まだ人類が扱っていない分野を切り拓くこと

ディスカッションを通して感じたこととして、佐伯教授は、「今すごく大事なのは、月面環境や火星の環境で何が起きるか、そこに何が必要なのかという発想力を持つことが大事なのではないかと思います。ESECという場を、いろんな分野の人が共創してアイデアを思いつく舞台にできたら」と語りました。

鈴木准教授は「宇宙における人の心の健康を考えた際、地球上の知見をどう生かせるのかと考えていましたが、今日のお話で、宇宙の知見をどう地球に持ってこられるかという視点もすごく大切だと気づきました。持続可能な社会のため、若い世代にどのように受け継いでいくか。次世代研究大学を目指す立命館として新しい循環を作っていくうえで、ESECが起爆剤になるよう取り組みたいと思いました」と振り返りました。

野口学長特別補佐は「ESECはすでに定まっていること、教科書に書いてあることを教え込むことが目的ではなく、まだ人類が扱っていない分野に挑戦していくことが使命です。我々が手がけるのは宇宙のための学問のように見えて、実は地上に生きる私たちのための学問でもあります。普段の生活をいかに豊かにできて、いかに社会の課題解決に繋げるかを忘れずに、次世代にとってより良い社会にしようという心を忘れないで新しい学問に取り組んでいきたいですね」と締めくくりました。

立命館・ESECは、宇宙・地球研究への挑戦を通じて、新たな「宇宙時代」の創出、そしてそこに生きる人や社会に貢献する存在となるよう、取り組みを進めてまいります。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像