【ITエンジニアのキャリアとAI活用に関する意識調査 2025】業務の半分以上がAIに代替される時代は目前?「4年以内」と予測したエンジニアが35.2%に到達

〜 28.4%は生成AIを本格活用する一方で、7割以上はまだ“参考レベル”しか使っていない 〜

調査サマリー

-

「業務の50%以上が生成AIに代替される時期」について、35.2%が「4年以内」と回答

-

最も多かったのは「分からない」(21.5%)で、不確実性の高さが浮き彫りに

-

生成AIの業務活用度については、「まったく使っていない」「参考程度」が合わせて71.6%と多数派

一方で、「業務アウトプットのうち、2割以上を生成AIが担っている」と回答した層も28.4%にのぼった

-

今後のキャリア形成で最も課題と感じている点は、「自分の市場価値が分からない」と「技術や業界の変化についていけるか不安」が同率で最多(各14.0%)

-

「特に課題はない」と回答したのは30.5%にとどまった

調査概要

|

調査方法 |

インターネット調査 |

|

調査対象 |

10代〜60代の現在ITエンジニア職として働いている全国の男女 |

|

有効回答数 |

609 |

|

調査実施日 |

2025年6月17日 |

調査背景

近年、生成AIをはじめとした人工知能技術が急速に進化し、業務の効率化や自動化が多くの分野で進んでいます。

ITエンジニアはその影響を最も直接的に受ける職種のひとつであり、AIを味方につけることで新たな可能性が生まれる一方、自らの仕事が変化したり、時には不要になるのではないかという懸念も広がっています。

さらに、働き方の選択肢が増える中で、正社員、副業、そしてフリーランスといった立場ごとに、AIとの向き合い方やキャリア形成への考え方にも差が出てきました。

とくにフリーランスのITエンジニアは、即戦力として幅広い技術への対応力が求められる一方で、正社員と比べてキャリア支援や学習機会を得にくいという構造的な課題を抱えています。

こうした背景をふまえ、本調査では、ITエンジニア職を対象に、AI時代のキャリア形成に関する意識を探りました。

生成AIの台頭を、彼らはチャンスと見るのか、それとも脅威と感じているのか──その実態を明らかにしていきます。

調査結果

1. 回答者属性|ITエンジニア職に従事する609名を対象に調査を実施

本調査では、ITエンジニアとしての実務に従事している方609名を対象に、キャリア観および生成AIに対する意識を把握する目的でアンケートを実施しました。

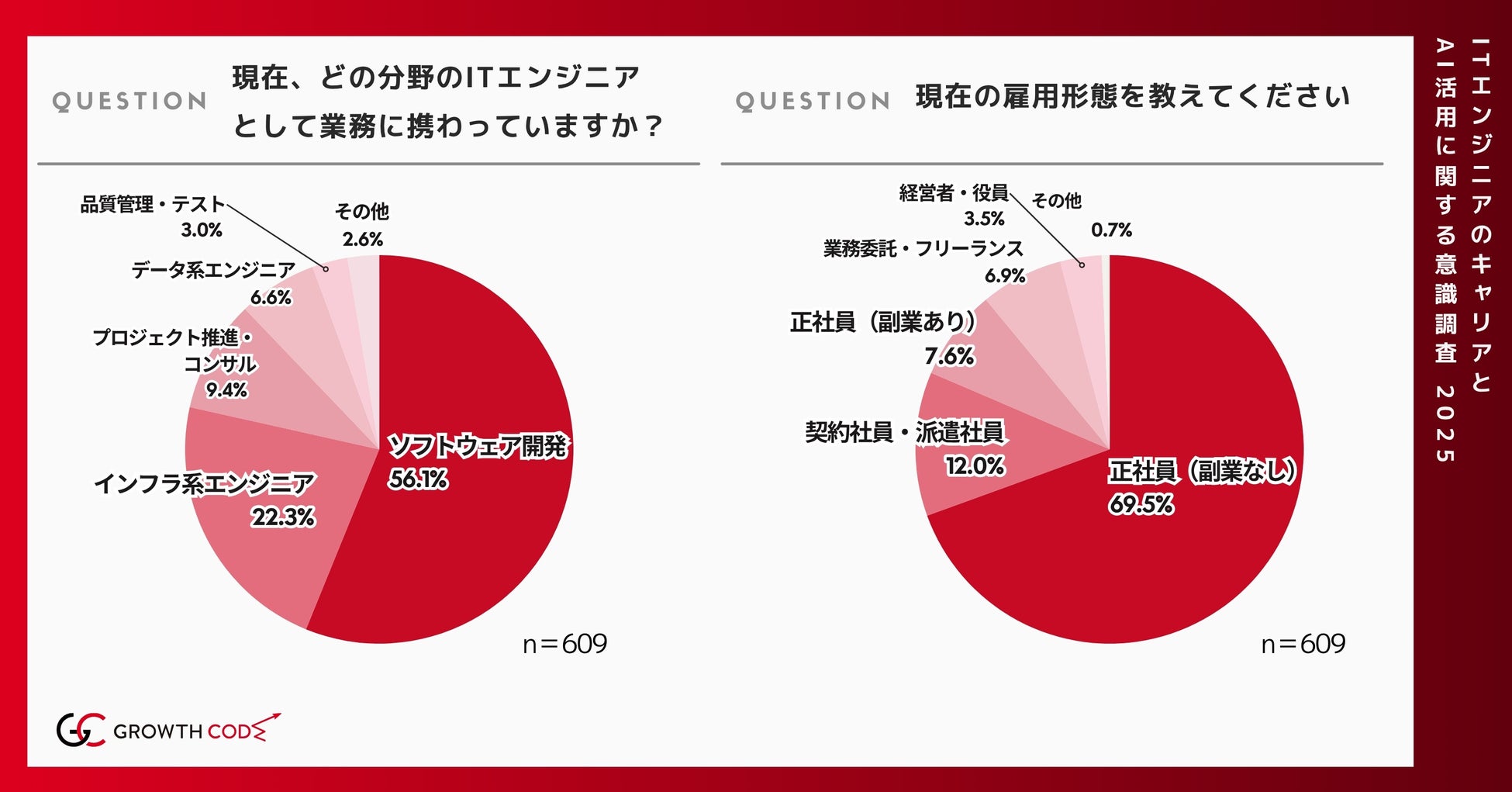

職種の内訳を見ると、最も多かったのはソフトウェア開発で、全体の56.1%を占めました。

次いでインフラ系エンジニアが22.3%、プロジェクト推進・ITコンサル系が9.4%、データ系が6.6%となっており、そのほかにも品質管理や自動テスト、自由記述による職種など、多様な技術分野からの回答が集まっています。

開発・運用から企画・推進まで、幅広い領域の実務者が含まれている点が特徴です。

また、雇用形態では「正社員(副業なし)」が 69.5% と最多で、次いで契約社員・派遣社員 12.0%、正社員(副業あり) 7.6%、業務委託・フリーランス 6.9%、その他 4.0% という結果でした。働き方が多様化するなか、安定性や裁量の度合いが異なる属性が混在していることがうかがえます。以降の設問では、こうした立場ごとの違いに注目し、生成 AI への向き合い方やキャリア形成に対する考え方を詳しく分析していきます。

2.生成AIによる業務代替、「4年以内」と考えるエンジニアは35.2%

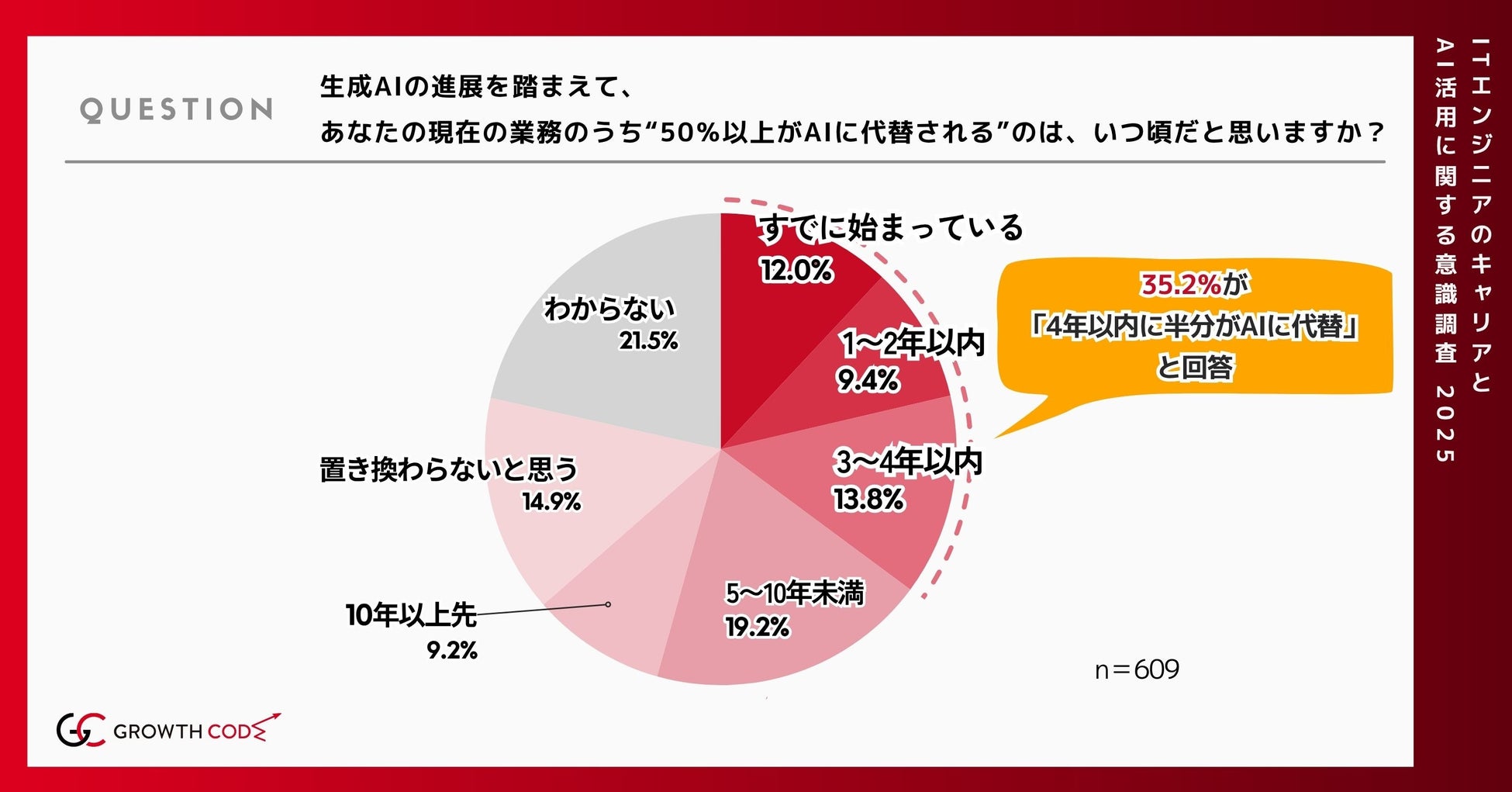

次に、生成AIの進展が業務へ与える影響について、どの程度現実味を持って捉えているかを把握するため、「現在の業務のうち50%以上がAIに代替されるのは、いつ頃だと思うか」を尋ねました。

「すでに始まっている」と回答した人は12.0%にのぼり、すでに業務の中で生成AIの存在を実感している層が一定数存在していることがわかりました。

さらに、「1〜2年以内」が9.4%、「3〜4年以内」が13.8%となっており、これらを合計すると、全体の35.2%が“4年以内“に業務の半分以上がAIに代替されると見込んでいることになります。

これは、現場においてすでに変化が始まっていると認識している人だけでなく、ごく近い将来の変化に対しても高い現実感と危機意識を持っている層が多いことを示しています。

一方で、「5〜10年未満」は19.2%、「10年以上先」は9.2%、「置き換わらないと思う」は14.9%と、影響はあるものの時間軸は中長期と見る層や、代替されないと考える層も一定数見られました。

最も多かったのは「分からない」(21.5%)という回答で、生成AIの進展スピードの不確実性や業務内容ごとの影響のばらつきが、判断の難しさにつながっていることがうかがえます。

今後のキャリア設計においては、こうした“時間軸の揺れ“を前提とした柔軟な対応が求められそうです。

3. 生成AIを業務に活用しているエンジニアは約6割、ただし「補助的な使い方」にとどまる層が多数

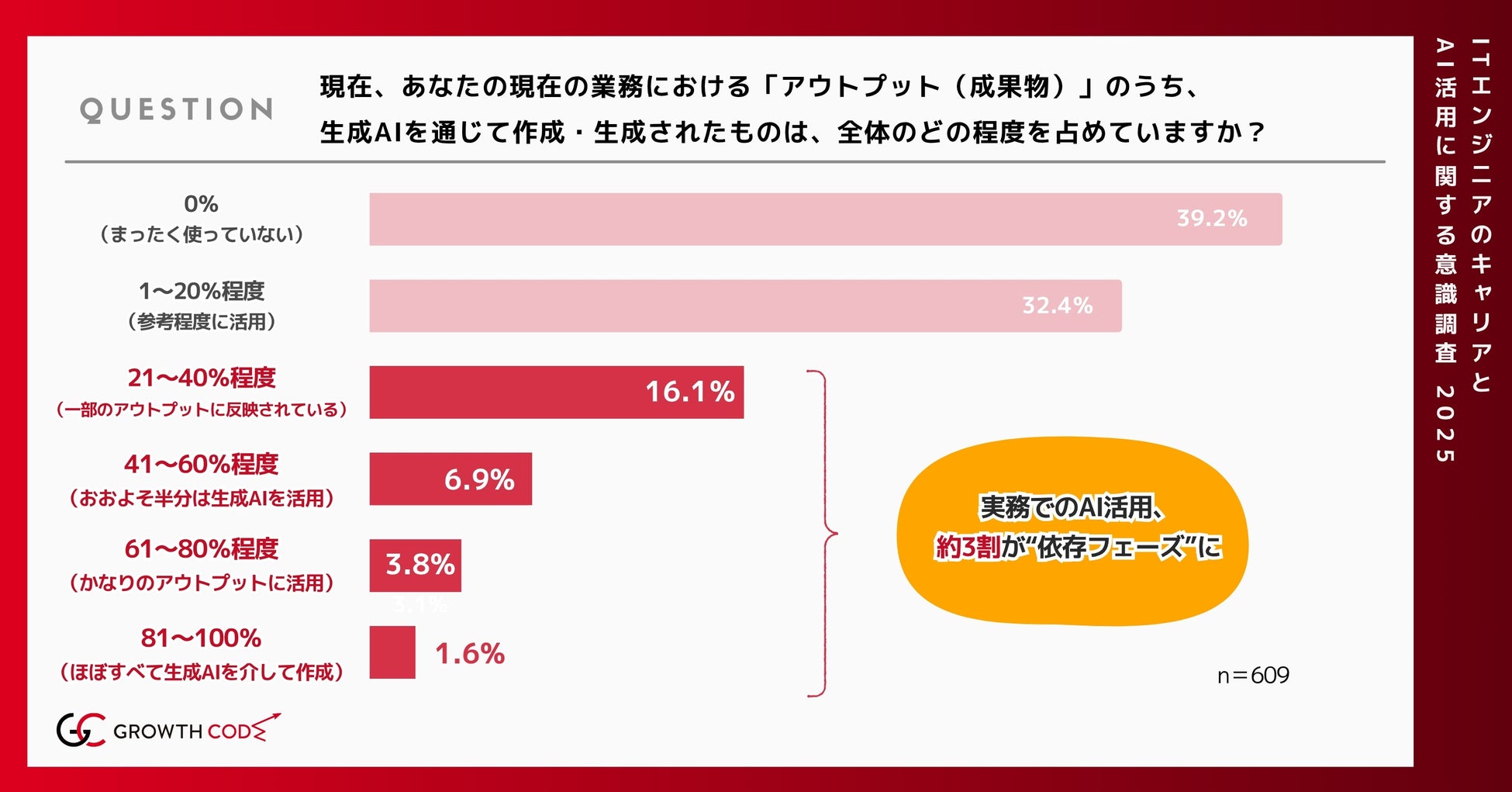

さらに、生成AIが現在の業務成果物にどの程度活用されているかについても調査を行いました。

具体的には、アイデア出しやコード生成、資料作成などを含むアウトプットのうち、生成AIを通じて作成・生成されたものの割合を尋ねています。

その結果、「まったく使っていない」と回答した方は39.2%、「参考程度に使っている(1〜20%)」は32.4%となりました。

一方で、「21〜40%程度」が16.1%、「41%以上」が12.3%と、生成AIをアウトプットの中に一定割合で取り入れている方も約3割にのぼっています。

特に「61%以上活用」と回答した方は5.4%と少数派ではあるものの、既に日常的にAIと協働してアウトプットを生み出している層が存在していることがうかがえます。

全体として、生成AIはすでに多くのエンジニアの業務に浸透し始めている一方で、その多くはまだ「部分的な利用」にとどまっており、今後の定着と活用深化に向けた動向が注目されます。

4. キャリア課題として最も多かったのは「市場価値の不透明さ」と「変化への不安」

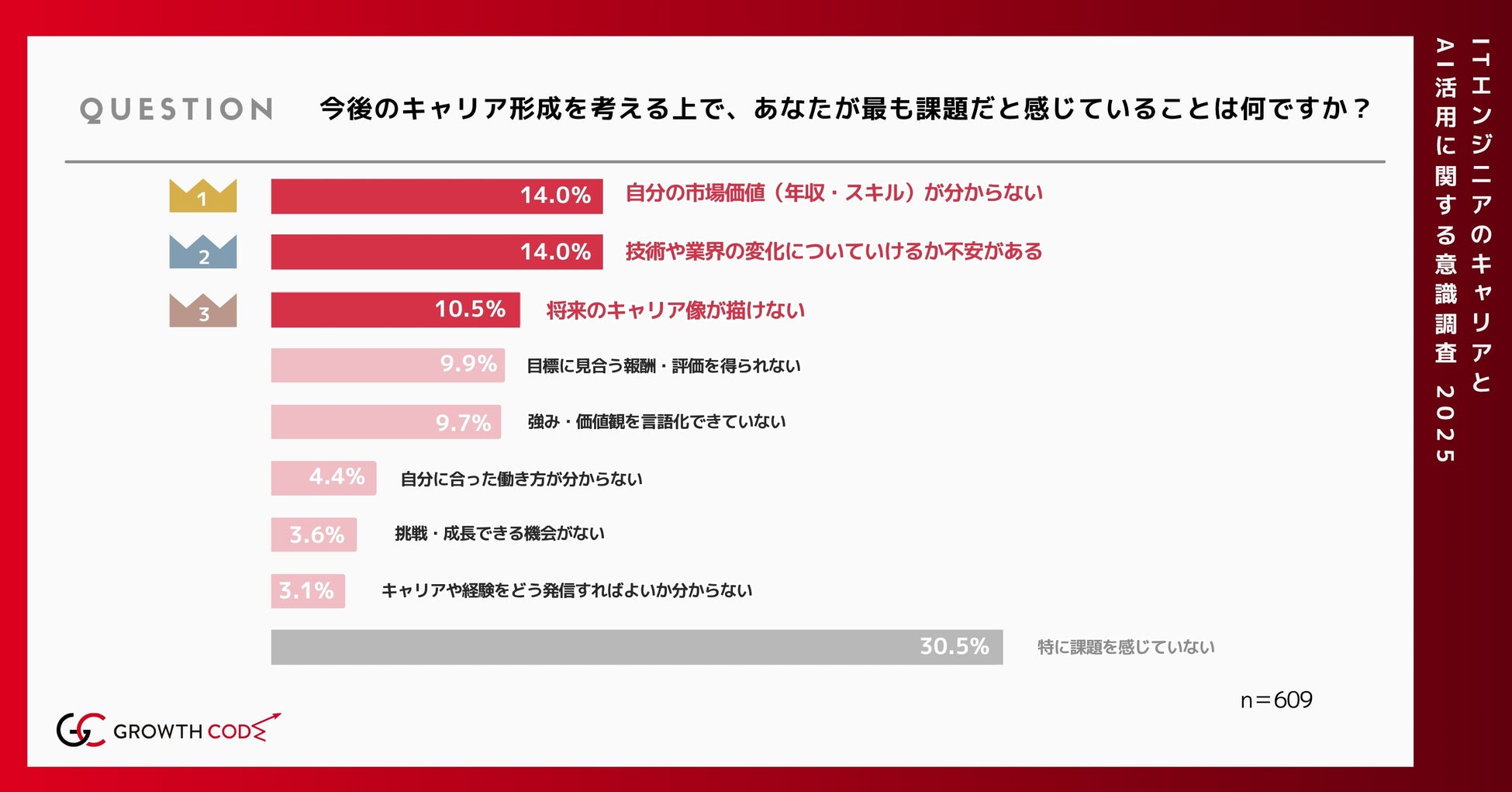

最後に、今後のキャリア形成を考える上で、どのような点に最も課題を感じているかを尋ねました。

最も多かった回答は「特に課題を感じていない」で、30.5%を占めました。

一方で、約7割の方は何らかの不安や悩みを抱えていることがわかります。

その中でも「自分の市場価値が分からない」と「技術や業界の変化についていけるか不安」がいずれも14.0%で並び、環境変化のスピードに対して自分の立ち位置をつかみきれていない実情が明らかになりました。

また、「将来のキャリア像が描けない」(10.5%)や「強み・価値観を言語化できていない」(9.7%)といった自己理解に関する課題も一定数見られました。

このように、スキルの方向性や働き方の選択肢が広がる一方で、個々のキャリア設計力が試される時代にあることが読み取れる結果となっています。

まとめ 変化を予感しながらも、答えの見えない時代を生きるエンジニアたち

本調査では、生成AI時代におけるITエンジニアのキャリア意識を、職種や働き方、AIへの向き合い方、そして自身の課題意識という多面的な切り口から明らかにしました。

回答者の多くは、ソフトウェア開発やインフラなど技術の中核を担う職種に就いており、正社員を中心にフリーランスや副業人材も一定数含まれています。

そうした実務層のなかで、「業務の半分以上がAIに代替されるのは4年以内」と考える人は3人に1人以上にのぼり、未来への危機感は確実に広がっていました。

一方で、実際に生成AIを業務成果に活用している割合はまだ限定的であり、6割近くが「まったく使っていない」あるいは「参考程度にとどまっている」と回答しています。

このギャップは、AIの影響を“感じてはいるが、行動にまでは落とし込めていない“現状を表しているのかもしれません。

また、キャリア形成における課題としては、「自分の市場価値が分からない」「変化についていけるか不安」といった“足元の見えづらさ“や、“将来像が描けない“という声が多く、方向性の不透明さがにじんでいます。

いまエンジニアに求められているのは、予測不能な環境変化を冷静に受け止め、自らの価値や立ち位置を丁寧に言語化していく力ではないでしょうか。

変化は、すでに始まっています。

ただし、その進み方やスピードにはまだ個人差があり、自分なりのリズムでキャリアを見つめ直すことが、今後ますます重要になっていくといえそうです。

株式会社Value market 代表取締役 内田 裕希によるコメント

今回の調査結果からは、生成AIの進展を背景に、ITエンジニアのキャリア意識が大きく揺らぎ始めている実態が見えてきました。

「AIによって仕事がどう変わるのか」という”未来”への不安と、「自分自身の価値の源泉はどこにあるのか」という"現在地"への戸惑い。

その両方を抱えながらも、まだ行動に移せていない方が多いことが明らかになっています。

私たちValue marketは、こうした時代において必要なのは、単なるスキルのマッチングではなく、「個」と「社会」の間に橋をかける支援だと考えています。

正社員、フリーランス、副業といった枠組みに縛られず、それぞれのエンジニアが自分の軸を見つけ、変化を味方にできるような環境づくりをし、今後更なる強化を目指します。

テクノロジーが進化するからこそ、キャリアの選択には“人”の支援がより重要になる。Value marketはその伴走者として、成長機会が流通する社会の実現に引き続き挑戦してまいります。

株式会社Value market について

株式会社Value marketは、「成長機会が流通する世界をつくる」というビジョンを掲げ、採用支援やSaaS開発を中心とした幅広い事業を展開しています。

【事業内容】

・エンジニア紹介事業

当社は、優秀なフリーランスエンジニアを企業にご紹介し、プロジェクトの成功をサポートしています。専門知識を持つ人材の紹介により、クライアント企業の成長を後押しします。

・採用コンサルティング支援

企業の採用活動を効率化するためのコンサルティングを提供しています。特に、面接の質を高めることで、採用成功率を向上させる「Growth Code」というサービスを展開し、多くの企業の採用を支援しています。

—--

当社は、企業が直面する「採用」や「成長」に関する課題に対し、最先端のテクノロジーと専門的なノウハウを活かして解決策を提供しています。

特に人材紹介や採用の最適化に力を入れ、クライアント企業の成功を支えることを使命としています。

これからも、株式会社Value marketは、より多くの企業に成長機会を提供し、日本のビジネスを支えていく存在として活動してまいります。

会社概要

会社名:株式会社Value market

所在地:東京都渋谷区恵比寿2-28-10 秀ビル2F

代表:内田 裕希

設立:2016年8月8日

事業内容 :スタートアップ×エンジニアの成長支援事業

・Code Climber(フリーランスエンジニア専門の紹介サービス)

・CTOut(CTO/VPoEの育成型・採用支援サービス)

・フリーランスエンジニア採用コンサルティング

顧問弁護士:弁護士法人 エジソン法律事務所

有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-313313

オフィシャルサイトURL

-

Code Climber

https://code-climber.jp/ -

CTOut

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 就職・転職・人材派遣・アルバイト経営・コンサルティング

- ダウンロード