今の学生は「学業場面」で何を身につけているのか──採用現場で知っておきたい“実態と変化”

26卒生1,000名の学業データから見えた“再現性のある強み”と業界ごとの傾向

【調査の概要】

2025年4月、株式会社履修データセンターと株式会社人材研究所が共同で、学生の学業場面に表れるポータブルスキル(以下「学ポタ」)に関する調査を実施しました。

調査は2025年4月にWebアンケートで実施され、全国の2026年卒予定者約1,000名を対象に、学ポタ18項目について自己評価を求め、さらに「内定先」「入社予定先」の業界を回答してもらいました。

回答者の内訳は、文系600名・理系400名。旧帝大・早慶300名、国公立・GMARCH・関関同立400名、地方国公立・日東駒専・産近甲龍300名、大学層に偏りのない構成です。GPAランクは上位300名・中位400名・下位300名と幅広く、学力水準や大学規模のバランスを考慮したサンプルとなっています。学生は自身の学業を振り返り、「上位1割」「上位3割」「過半数には入る」の三段階で当てはまる長所を選択する形式。その結果をスコア化し、業界別・企業規模別に比較を行いました。

【学生が学業の中で自覚している強み】

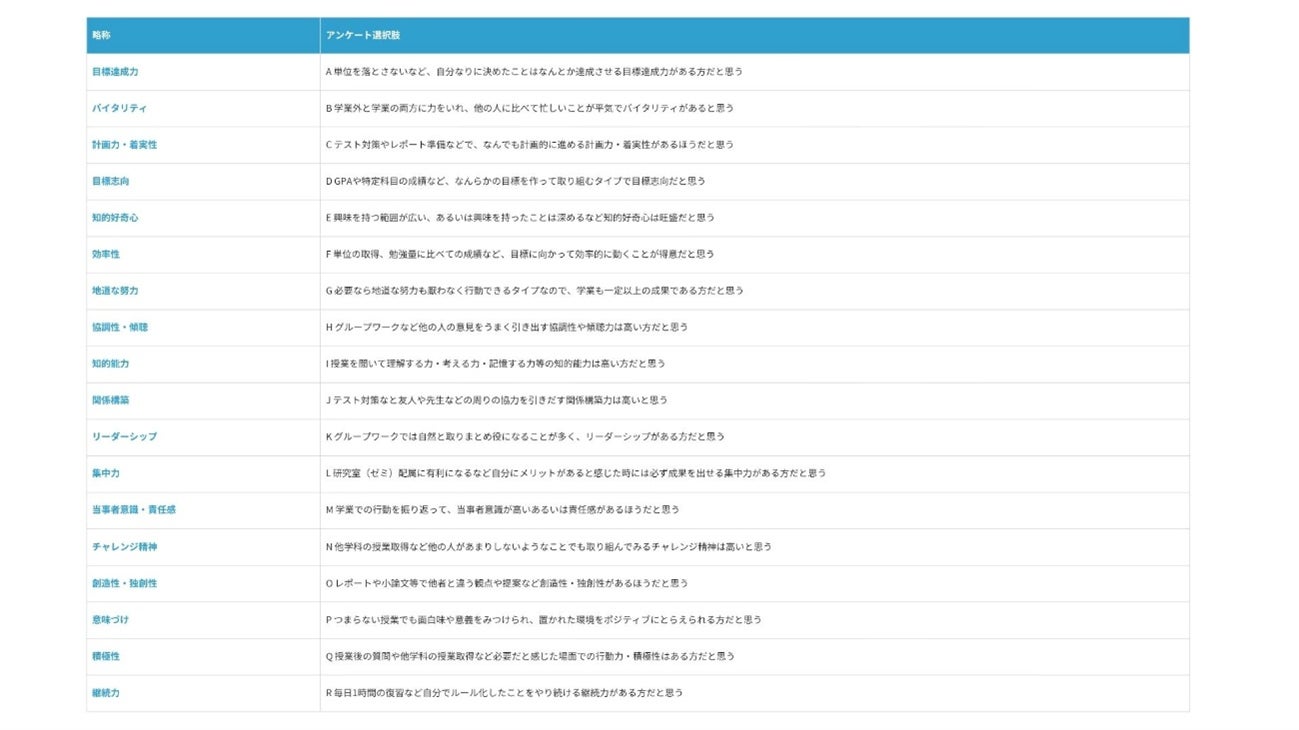

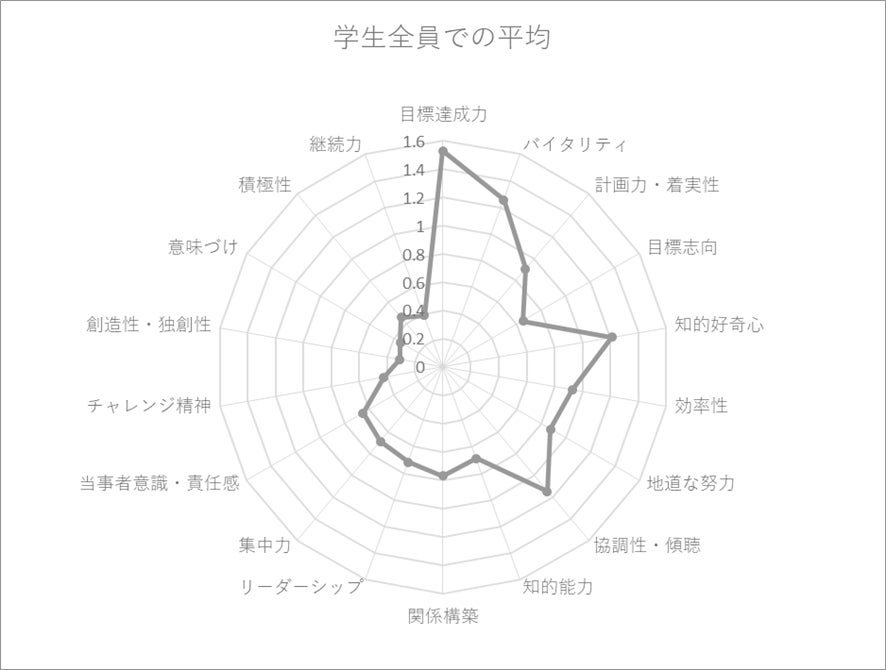

調査の結果、以下18個の学ポタそれぞれについて、自身のレベルを質問したところ、学生が学業を通じて強みとして自覚している資質には明確な傾向が見られました。(図1)

その中でも特に「目標達成力」「バイタリティ」「知的好奇心」「協調性・傾聴」の4つが高く表れています。(図2)

目標達成力

試験やレポートなど、日常的に「やるべきこと」「達成すべきこと」が設定されるのが学業の特徴です。

そうした環境の中で、学生は自分なりに目標や意図を持ち、達成に向けて工夫したり、やり切る力を身につけていると考えられます。

「一度決めたことをやり切る」「小さな成功体験を積み重ねる」といった日々の経験が、自信や責任感の形成につながっていると考えられます。

バイタリティ

学生生活では、授業・アルバイト・課外活動など、いくつものことを同時に進める必要があります。

限られた時間のなかでそれらを両立するうちに、学生は「忙しくても前向きに動ける力」を自然と身につけていると考えられます。

結果としてこうした環境の変化が、多少の忙しさでもくじけず動き続ける“バイタリティ”を育てているのかもしれません。

知的好奇心

近年の大学では、授業の内容や形式が多様化し、学生が自分の興味をもとに授業を選べる機会が増えています。

たとえば、実践的な授業や少人数で意見を交わす授業、専門を越えて学べる授業など、学びの形そのものが変わってきています。

そうした環境のなかで、学生は「知らないことを調べたい」「自分の関心をもっと深めたい」と感じる場面が増えており、その積極的な姿勢が知的好奇心の高さとして表れていると考えられます。

協調性・傾聴

ゼミやグループワークなど、他の人と一緒に課題に取り組む機会が多くなっています。

学生は、その中で相手の意見を聞いたり、自分の考えを調整したりする経験を繰り返しています。

そうしたやりとりを通じて、「人と一緒に進める力」や「相手を受け止める柔らかさ」が自然と身についているのではないでしょうか。

【学業の「当たり前」が、学生の力を形づくっている】

ここ数年で、大学生活そのものが大きく変わりました。

以前は授業の出席に自由度があり、サークルやアルバイトなど、学業以外の活動に多くの時間を割くこともできました。

しかし現在では、出席管理や課題提出が厳格化し、すべての学生が学業にしっかり向き合わざるを得ない環境になっています。

大学4年間でおよそ124単位、1,600〜2,000時間に及ぶ授業やレポート、テスト、グループワーク。

日々の積み重ねのなかで、授業の選び方や課題への取り組み方、成績へのこだわり方など、学生一人ひとりの姿勢が少しずつ違いとなって表れます。

「計画的に課題を進める」「限られた時間の中で工夫して乗り越える」「仲間と情報を共有して支え合う」――そうした“学業の当たり前”の中に、すでに多くのポータブルスキルが育まれているのです。

学ポタは、特別な経験をした学生だけのものではありません。

誰もが共通に経験する学業という舞台で、日々の行動や選択を通じて自然に形成される“再現性のある強み”です。

そして、その“どんな学びを選び、どう取り組んできたか”という違いが、志望業界や内定先ごとに少しずつ異なる個性として表れていきます。

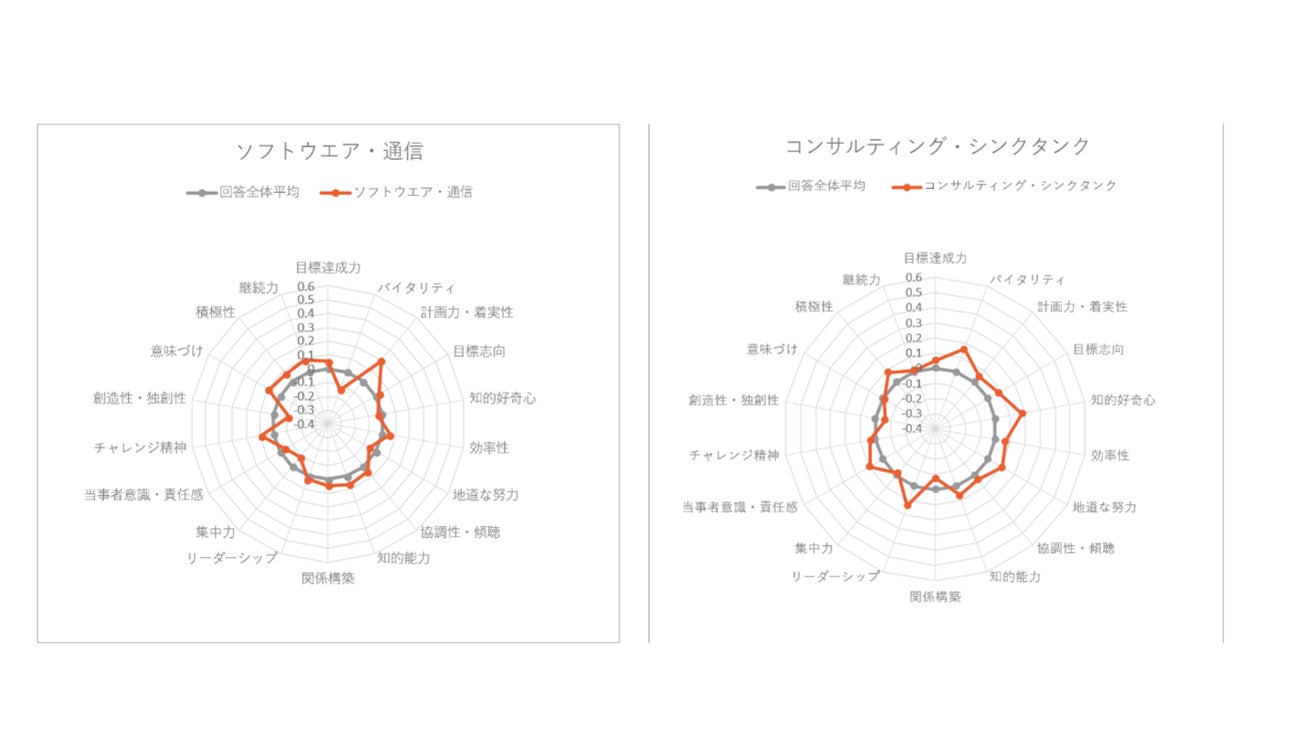

【業界ごとに見える内定者の特徴】

さらに業界別に見ると、特徴的な違いが浮かび上がりました。

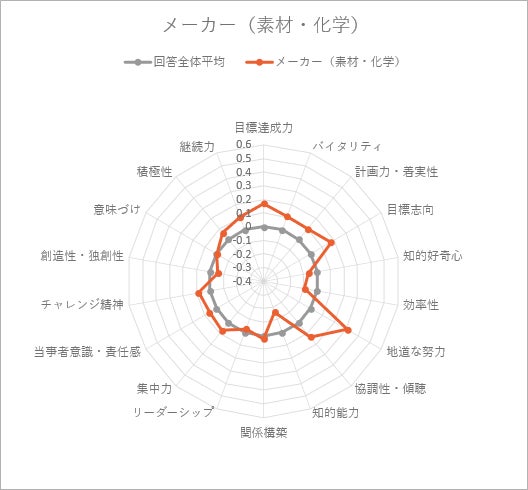

メーカー(素材・化学)

メーカー(素材・化学)では「地道な努力」が平均より高く、研究開発や品質管理に求められる粘り強さを反映しています。長期間にわたり実験や検証を積み重ねる場面が多いことが背景にあり、学生自身も「コツコツと積み重ねる姿勢」を学業を通じて強みとして認識していると考えられます。(図3)

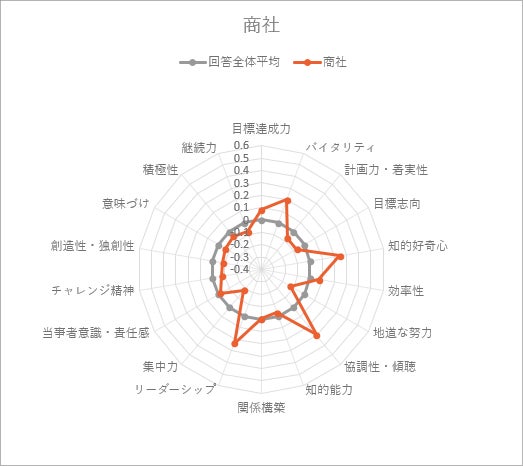

商社

商社では「協調性・傾聴」が平均より高く、社内外の多様な関係者と調整を行う仕事の特性が学生の強みとして表れました。相手の意見を取り入れながら前進する姿勢が求められる環境であり、商社の内定者は「人との交渉や協力を前向きに楽しむ力」を備えていることがうかがえます。(図4)

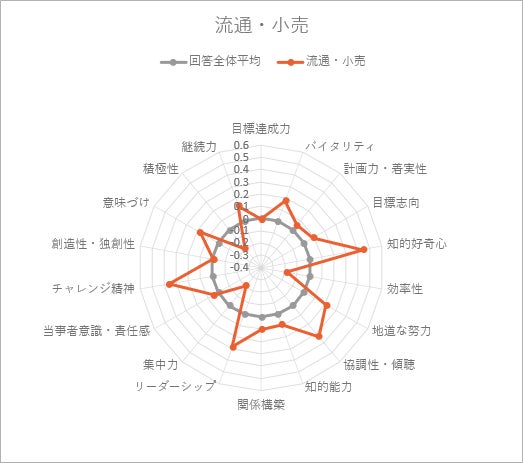

流通・小売

流通・小売では「知的好奇心」「チャレンジ精神」「協調性」「リーダーシップ」が高い一方で、「集中力」は平均よりもやや低め。顧客ニーズや市場トレンドの変化を素早く捉え、新しい商品や販売戦略に積極的に挑戦する意欲、そして現場で協力関係を築く力が際立っています。こうした特徴は、常に変化が求められる流通・小売の現場において、新しいことに前向きに取り組みつつチームで成果を出す姿勢として評価されていると考えられます。(図5)

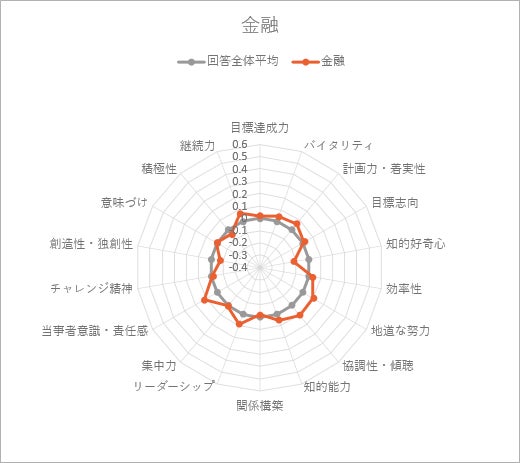

金融

金融では際立った差は見られませんでした。しかしこれは強みがないというより、多様な資質を持つ学生が幅広く採用されている結果と解釈できます。金銭を扱うという性質上、計画性や慎重さが求められると同時に、組織を率いるリーダーシップも必要とされるため、平均的に見える裏側には「幅広いタイプの人材を受け入れる業界特性」があるといえるでしょう。(図6)

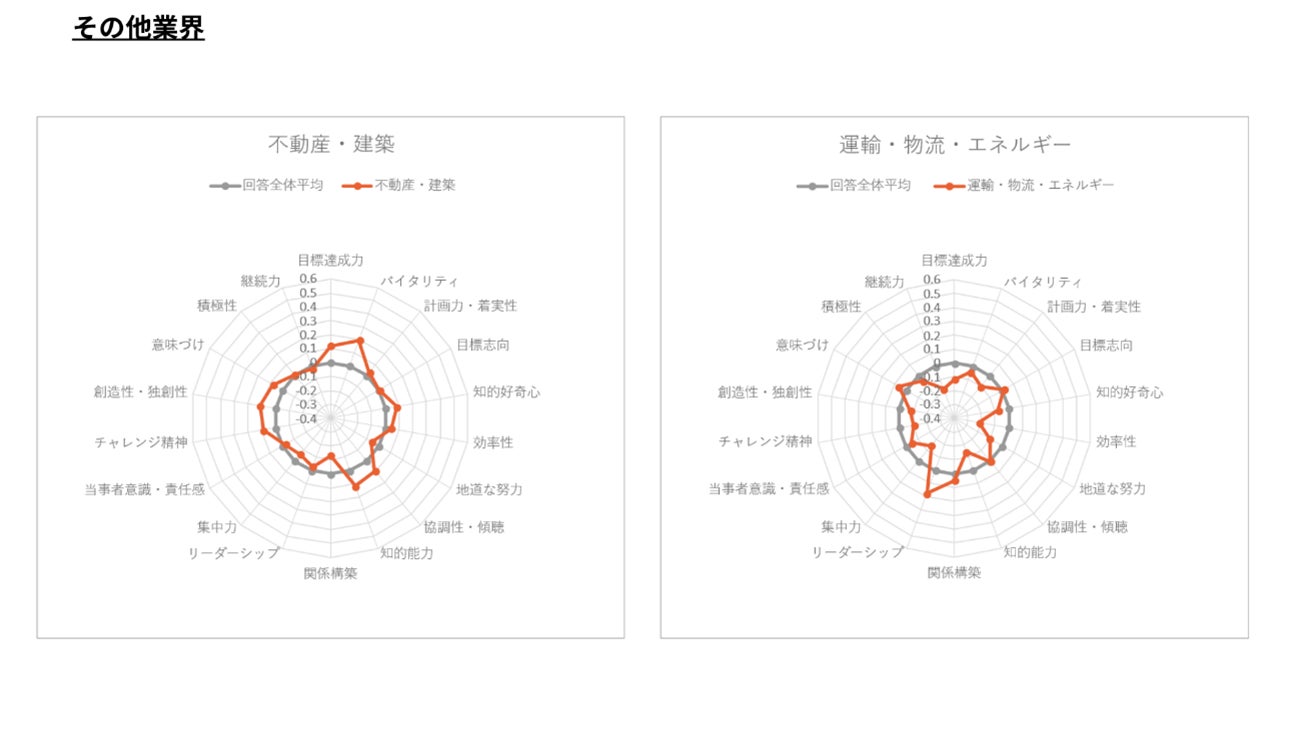

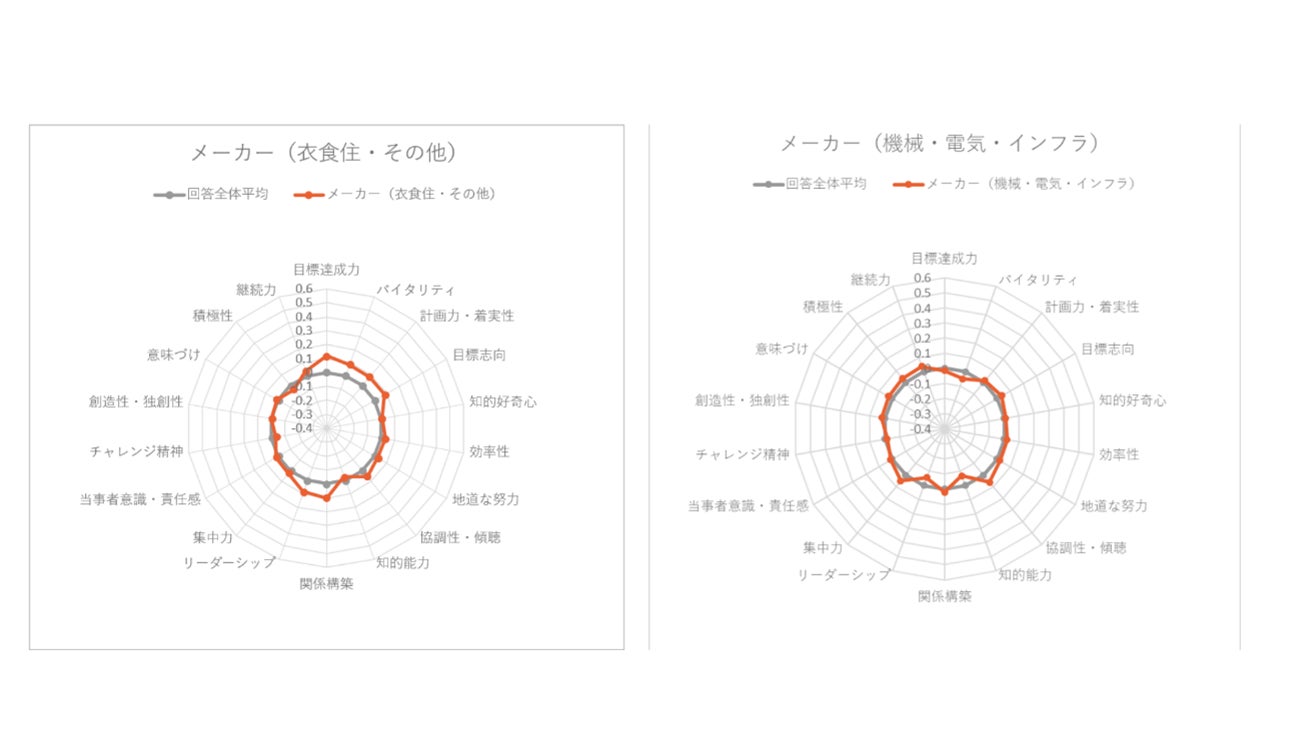

その他の業界は以下のとおりです。(図7)

【調査が示す学ポタの意義】

今回の調査で浮かび上がったのは、次の2点です。

すべての学生が複数のポータブルスキルを持っていること、そして、それらは一時的な成果ではなく、社会に出た後も発揮される【再現性のある力】として形成されています。

1点目に関しては、多くの学生が複数の学ポタを自覚しており、「目標達成力」「協調性・傾聴力」「知的好奇心」「計画力・着実性」など、幅広い資質が学業の中に表れていました。

これは、学外活動だけでなく、日常的な授業や課題への取り組みを通じても、自分の強みを見出している学生が多いことを示唆しています。

つまり学ポタは、「特別な経験のある学生を評価する仕組み」ではなく、「すべての学生が持つ行動特性を可視化する枠組み」として機能していると言えます。

2点目に関しては、選択された学ポタの多くが、仕事場面でも同じ構造で発揮される“再現性のある行動”である点です。

たとえば「複数の課題を抱える中で優先順位をつけて進める力」や「限られた時間や条件の中で成果を出す工夫をする力」、「他者と意見をすり合わせ、最適な結論を導く力」などはいずれも社会に出た後、仕事の中で自然に求められる動き方そのものです。

つまり、学業の中で培われた行動パターンは、社会に出ても継続的に発揮される“実践的な力”として再現されうると言えるのではないでしょうか。

私たちは、ガクチカと学ポタを補完的に組み合わせることで、学生をより誠実かつ多面的に評価できると考えています。学ポタは、学業を尊重する採用のあり方を実現し、企業と学生双方にとって持続可能な選考構造をつくる鍵になるのです。

セミナーのご案内

現在、企業の採用担当者様向けに「学ポタとは何か?」をテーマにしたオンラインセミナーを開催中です。

また、ご都合が合わない場合や、まずは内容を確認したい方には、サービス紹介資料をご用意しています。

▼セミナー申込フォーム

https://ws.formzu.net/fgen/S42892251/

▼資料請求ページ

https://www.dscenter.co.jp/request/

【会社概要】

社名: 株式会社履修データセンター

所在地: 東京都港区白金台2-10-2 白金台ビル4F

代表者: 代表取締役 辻 太一朗

設立: 2013年

事業内容: 履修DB-αの開発・提供、マスデータ提供・研究支援

すべての画像